久々に中央交通の路線バス車両の話題。

2014年末まではまめにアップしていたものの、昨2015年末に新車が導入されたことは、コメント欄でとどめてしまっていたので、最初に改めてまとめておく。

2015年12月17日頃に、新車のノンステップ中型バスが5台導入された。

2014年に初導入された日野レインボー2は2度目の導入で2台。「か11-59」と「11-60」として秋田営業所に配置。

多数派のいすゞエルガミオは3台、「11-62」~「11-64」として臨海営業所に配置。

※エルガミオとレインボー2は、ヘッドライト以外はほぼ同一。内装等は2014年の導入車両とほぼ同じで、優先席も前向き。

これにより、

※その後の状況はこの記事末尾

さて、他事業者の中古の導入は、2014年末に小田急から来たエルガミオが1台だけ入ったのを最後に、秋田市内では途絶えていた。(秋田市外などでは、元小田急でなく・ノンステップでない中古がちらほら入っている。2013年末頃導入の車両はこの記事後半参照)

今日、

ん?

ん?

比較的多く在籍する、日野レインボー(いすゞと共通化される前の純正版で現在は製造終了)だけど、ピカピカ。

ナンバープレートは「か11-79」。秋田営業所の路線を走っていた。

夜行高速バス「フローラ号」用の新車(日野セレガ)が入ったとのコメントをいただいたけれど、それは「11-81」になったようだ。

どちらも日野だから、いっしょに登録されたのか。(じゃあ11-80も?)

広告枠がまだない

広告枠がまだない

典型的なレインボー

典型的なレインボー

床はワンステップ。

黒い窓枠で、側窓は下固定・上スライド。後部の灯火類は極めて標準仕様に近そうで、特徴がない。ナンバープレートの照明が小さくてLEDっぽいが、転入時に交換したのかもしれない。

座席の背もたれは低めで、青紫系の柄入りのように見えた。これも、転入時に張り替えたのかもしれない。

詳しい人は外観上の特徴から元の所有者を言い当てられるのだけど、これは難しいかも。小田急ではないでしょう(同社は既にすべてノンステップで、元々日野は少ない)。

特徴的なのは、前事業者のがそのまま残っていると思われる古びた「NBA」シールが、中ドアの直後という珍しい場所に貼っていること、その上の行き先表示は、元からここにスペースがあったと思われる(前乗りの首都圏事業者の中古では、もっと前にあるか、転入時に移設した形跡があるはず)点。

そして、つり革は、バスでは珍しい三角形のがブラブラ。

おにぎり型つり革

おにぎり型つり革

これらは手がかりになるかな?

日野純正のレインボーは、2004年8月にいすゞとの共通車種となって、製造を終えている。

その直前の製造だとしても、10年以上の経年車。しかも、バリアフリー化を推進している中でのツーステップ。

どうしてこんなものを入れたのだろう? 小田急の中古放出が落ち着いて、入手先に困っているのでしょうか。

これ以上増えることはないと思っていた、純正レインボーが、今になって増えるとは思わなかった。

【28日追記】中央交通のホームページに27日付(27日には未掲載で、28日に掲載されたみたいですが…)で「高速バス 新宿・秋田線(フローラ号)に新車が入りました!!」という情報がアップされた。

上記、11-81について、形式などの諸元、各種安全装置等について掲載され、「これからも、高速バス 新宿・秋田線(フローラ号)をよろしくお願いいたします。」としている。

小田急バスなど県外他社はこういうのをやっていたが、中央交通では初めて。県外での古いバスによるツアーバス事故もあって、快適さと安全性をPRする意図だろう。

「一般路線バスに中古車が入りました!!」とはやらないでしょうねぇ…

※コメント欄の通り、この直後から臨海営業所担当路線を走るようになった。貸出もしくは移籍したと思われる。【6月15日追記】その後、再び秋田営業所に戻ったらしい。【2020年11月3日追記】さらに2019年には五城目営業所に移籍。実質、新国道経由五城目線専用車両となった。

※その後の中古車導入。

※翌2017年にもレインボーが導入された。

2014年末まではまめにアップしていたものの、昨2015年末に新車が導入されたことは、コメント欄でとどめてしまっていたので、最初に改めてまとめておく。

2015年12月17日頃に、新車のノンステップ中型バスが5台導入された。

2014年に初導入された日野レインボー2は2度目の導入で2台。「か11-59」と「11-60」として秋田営業所に配置。

多数派のいすゞエルガミオは3台、「11-62」~「11-64」として臨海営業所に配置。

※エルガミオとレインボー2は、ヘッドライト以外はほぼ同一。内装等は2014年の導入車両とほぼ同じで、優先席も前向き。

これにより、

ノンステップバスは37台(EVバスは除く=開店休業中)。

うち23台が小田急バスの中古で、そのうち大型車は6台(いすゞエルガ5台、三菱エアロスター1台)。中型車17台はすべていすゞエルガミオ。

残り14台が新車での購入ですべて中型車(いすゞエルガミオ9台、日野レインボー2が5台)。

となった。うち23台が小田急バスの中古で、そのうち大型車は6台(いすゞエルガ5台、三菱エアロスター1台)。中型車17台はすべていすゞエルガミオ。

残り14台が新車での購入ですべて中型車(いすゞエルガミオ9台、日野レインボー2が5台)。

※その後の状況はこの記事末尾

さて、他事業者の中古の導入は、2014年末に小田急から来たエルガミオが1台だけ入ったのを最後に、秋田市内では途絶えていた。(秋田市外などでは、元小田急でなく・ノンステップでない中古がちらほら入っている。2013年末頃導入の車両はこの記事後半参照)

今日、

ん?

ん?比較的多く在籍する、日野レインボー(いすゞと共通化される前の純正版で現在は製造終了)だけど、ピカピカ。

ナンバープレートは「か11-79」。秋田営業所の路線を走っていた。

夜行高速バス「フローラ号」用の新車(日野セレガ)が入ったとのコメントをいただいたけれど、それは「11-81」になったようだ。

どちらも日野だから、いっしょに登録されたのか。(じゃあ11-80も?)

広告枠がまだない

広告枠がまだない 典型的なレインボー

典型的なレインボー床はワンステップ。

黒い窓枠で、側窓は下固定・上スライド。後部の灯火類は極めて標準仕様に近そうで、特徴がない。ナンバープレートの照明が小さくてLEDっぽいが、転入時に交換したのかもしれない。

座席の背もたれは低めで、青紫系の柄入りのように見えた。これも、転入時に張り替えたのかもしれない。

詳しい人は外観上の特徴から元の所有者を言い当てられるのだけど、これは難しいかも。小田急ではないでしょう(同社は既にすべてノンステップで、元々日野は少ない)。

特徴的なのは、前事業者のがそのまま残っていると思われる古びた「NBA」シールが、中ドアの直後という珍しい場所に貼っていること、その上の行き先表示は、元からここにスペースがあったと思われる(前乗りの首都圏事業者の中古では、もっと前にあるか、転入時に移設した形跡があるはず)点。

そして、つり革は、バスでは珍しい三角形のがブラブラ。

おにぎり型つり革

おにぎり型つり革これらは手がかりになるかな?

日野純正のレインボーは、2004年8月にいすゞとの共通車種となって、製造を終えている。

その直前の製造だとしても、10年以上の経年車。しかも、バリアフリー化を推進している中でのツーステップ。

どうしてこんなものを入れたのだろう? 小田急の中古放出が落ち着いて、入手先に困っているのでしょうか。

これ以上増えることはないと思っていた、純正レインボーが、今になって増えるとは思わなかった。

【28日追記】中央交通のホームページに27日付(27日には未掲載で、28日に掲載されたみたいですが…)で「高速バス 新宿・秋田線(フローラ号)に新車が入りました!!」という情報がアップされた。

上記、11-81について、形式などの諸元、各種安全装置等について掲載され、「これからも、高速バス 新宿・秋田線(フローラ号)をよろしくお願いいたします。」としている。

小田急バスなど県外他社はこういうのをやっていたが、中央交通では初めて。県外での古いバスによるツアーバス事故もあって、快適さと安全性をPRする意図だろう。

「一般路線バスに中古車が入りました!!」とはやらないでしょうねぇ…

※コメント欄の通り、この直後から臨海営業所担当路線を走るようになった。貸出もしくは移籍したと思われる。【6月15日追記】その後、再び秋田営業所に戻ったらしい。【2020年11月3日追記】さらに2019年には五城目営業所に移籍。実質、新国道経由五城目線専用車両となった。

※その後の中古車導入。

※翌2017年にもレインボーが導入された。

山王大通りから庁舎南西側。左手前が現庁舎・奥が新庁舎

山王大通りから庁舎南西側。左手前が現庁舎・奥が新庁舎 上の写真の真裏。北東角(ナガハマコーヒー付近)から。手前は以前から遊歩道

上の写真の真裏。北東角(ナガハマコーヒー付近)から。手前は以前から遊歩道 小路から東面

小路から東面 山王21ビルのテナント一覧。向かいは県庁第二庁舎、奥が県庁

山王21ビルのテナント一覧。向かいは県庁第二庁舎、奥が県庁 ローソンホームページの店舗検索地図に加筆。★が新庁舎、Yがデイリーヤマザキ山王二丁目店、7がセブン-イレブン秋田山王1丁目店

ローソンホームページの店舗検索地図に加筆。★が新庁舎、Yがデイリーヤマザキ山王二丁目店、7がセブン-イレブン秋田山王1丁目店 待合所

待合所 (再掲)市役所前の接近表示。左右には広告も掲出

(再掲)市役所前の接近表示。左右には広告も掲出 「ベンチ真上、雨漏りしております。」だって…

「ベンチ真上、雨漏りしております。」だって… 新しいバス停。柵でふさがれている部分は、歩道を切り欠いたバスベイ

新しいバス停。柵でふさがれている部分は、歩道を切り欠いたバスベイ 待合所に自転車が2台。駐輪場じゃありませんよ

待合所に自転車が2台。駐輪場じゃありませんよ 左が新バス停、右の▲が第二庁舎前

左が新バス停、右の▲が第二庁舎前 第二庁舎前。左の▲が新バス停

第二庁舎前。左の▲が新バス停 土曜日 太平川・横森橋付近から下流方向

土曜日 太平川・横森橋付近から下流方向 日曜日 鷹匠橋付近から千秋公園御隅櫓

日曜日 鷹匠橋付近から千秋公園御隅櫓 階段の上できれいに咲いている(左側下は白いツバキ)

階段の上できれいに咲いている(左側下は白いツバキ) けっこう白い桜が!

けっこう白い桜が! 階段の上へ

階段の上へ 階段の下のほうにもある

階段の下のほうにもある 別の場所の白い桜

別の場所の白い桜 (再掲)西の階段の桜

(再掲)西の階段の桜 お見事!

お見事!

二の丸の胡月池。上が本丸

二の丸の胡月池。上が本丸 下が二の丸広場、上が本丸表門付近

下が二の丸広場、上が本丸表門付近 一面の黄色い花

一面の黄色い花 黄色いスミレ

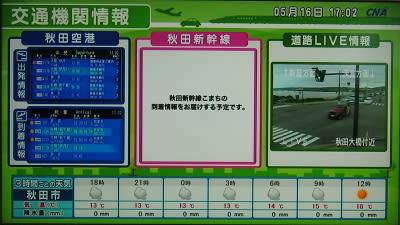

黄色いスミレ (再掲)北側の画面

(再掲)北側の画面 正しくなった

正しくなった 新幹線を修正

新幹線を修正 (再掲)

(再掲) やっと表示された!

やっと表示された!

秋田駅中央改札口前。右が改札口で、写っていないが到着案内ディスプレイがある

秋田駅中央改札口前。右が改札口で、写っていないが到着案内ディスプレイがある 位置を変えてアップで

位置を変えてアップで ソニー製のネットワークカメラ

ソニー製のネットワークカメラ 奥の柱

奥の柱

車両用信号機

車両用信号機 保戸野側・上流側から。奥の丘は千秋公園

保戸野側・上流側から。奥の丘は千秋公園 (再掲)以前の記事の略図。「北」が上流方向、AB側が保戸野

(再掲)以前の記事の略図。「北」が上流方向、AB側が保戸野 橋の上。向こうが千秋

橋の上。向こうが千秋 (再掲)以前の同じ場所

(再掲)以前の同じ場所 現在の標識

現在の標識  (再掲)以前の標識

(再掲)以前の標識 「MAGNOLIA HODONO」

「MAGNOLIA HODONO」 「MAGNOLIA」

「MAGNOLIA」 「辛夷」

「辛夷」 (

( (再掲)ピンクっぽい花のコブシ

(再掲)ピンクっぽい花のコブシ 川反のマグノリアの看板

川反のマグノリアの看板 (再掲)

(再掲) 奥の電柱

奥の電柱 巻きつけられているものが新しくなっていた!

巻きつけられているものが新しくなっていた!

(再掲)このタイプの表示板を意識している。総数では多くはないが、新国道など市営バスとの共同設置バス停でよく見られたタイプ

(再掲)このタイプの表示板を意識している。総数では多くはないが、新国道など市営バスとの共同設置バス停でよく見られたタイプ 同じように新しくなった

同じように新しくなった 下り側。将軍野方面は、すぐに右折する

下り側。将軍野方面は、すぐに右折する 上り側

上り側 (

( 上にツバキが咲いている

上にツバキが咲いている 開館準備が進む秋田城跡歴史資料館の正面

開館準備が進む秋田城跡歴史資料館の正面 土崎駅下りの新時刻表

土崎駅下りの新時刻表 (再掲)大張野駅

(再掲)大張野駅 (再掲)分かりにくいけど「Tsugaru」

(再掲)分かりにくいけど「Tsugaru」 もちろん太陽光パネルが並ぶ

もちろん太陽光パネルが並ぶ 一面のパネル

一面のパネル 線路の左側がジェイアールバス東北の車庫(秋田支店)

線路の左側がジェイアールバス東北の車庫(秋田支店) 特急「つがる」と太陽電池

特急「つがる」と太陽電池 線路越しにずらりと太陽電池

線路越しにずらりと太陽電池

高いパネルの所は解体した建物跡なのか、下がコンクリート

高いパネルの所は解体した建物跡なのか、下がコンクリート 右側に白くて細長い物体が?

右側に白くて細長い物体が? 2013年撮影では黒い?(左側)

2013年撮影では黒い?(左側) 拡大

拡大 4月1日撮影

4月1日撮影

左がバス停、右が西武、背後が駅

左がバス停、右が西武、背後が駅 花が終わりかけのバッケと、背の低い葉

花が終わりかけのバッケと、背の低い葉 出たばかりのバッケ

出たばかりのバッケ ついに新しい駅前ビルが姿を現した!(左側の建物)

ついに新しい駅前ビルが姿を現した!(左側の建物) 左手前が区画整理で削られた箇所。右奥が秋田駅

左手前が区画整理で削られた箇所。右奥が秋田駅 ぽぽろーどから

ぽぽろーどから 完全にフォーラスに隠れて見えない

完全にフォーラスに隠れて見えない 「テナント募集」「5月竣工予定」

「テナント募集」「5月竣工予定」 逆光で恐縮です

逆光で恐縮です 今冬最後の雪の残りとバッケ

今冬最後の雪の残りとバッケ

バッケの下から小さなフキの葉が(右側の赤っぽい葉)【このバッケと葉は無関係のようでした。

バッケの下から小さなフキの葉が(右側の赤っぽい葉)【このバッケと葉は無関係のようでした。 この段階にしては大きいフキの葉

この段階にしては大きいフキの葉