昨日に続いて、弘前の話題です。

おなじみ、弘前駅構内(改札内)の装飾。

ホームから橋上駅舎に上がると、

「ようこそ弘前へ!」

「ようこそ弘前へ!」

昨年秋のと同じような、紅葉の岩木山とリンゴの収穫のオブジェ(?)があった。

りんご箱の上に座布団があり、座れる(隣にちゃんとした待合室もありますが)

りんご箱の上に座布団があり、座れる(隣にちゃんとした待合室もありますが)

どーも

どーも

※別の年の飾り付け途中の光景はこの記事末尾

弘前駅がこれだけで終わるわけはない。

向きを変えて改札口のそばには、

東北新幹線新青森開業のセット!

東北新幹線新青森開業のセット!

トンネルから頭を出したE5系電車「はやぶさ」(来年3月から運行開始予定)のほか、「青森ベイブリッジ」や三角形の建物「アスパム(青森県観光物産館)」の模型もあり、青森市の風景をイメージししているようだ。

※実際は、ベイブリッジやアスパムは在来線の青森駅のそばにあり、新幹線の新青森駅があるのは別の場所です。

青森・新青森駅は盛岡支社管轄なのに、秋田支社管轄の弘前駅がこれだけ力の入った装飾をするとは、青森の新幹線に対する期待がうかがえる。

それにしても、相変わらず手の込んだ装飾。

橋やアスパムもそうだけど、E5系電車、

このフォルム

このフォルム

実車を見たことがないけど、かなり精巧だ。

手先の器用な人がいるんだろうな。さすがJR。

さらに、

3つのスイッチがあった

3つのスイッチがあった

「照明」のスイッチはE5系の車内灯などが点灯した。

「アスパム」とラベルの貼られたスイッチを入れると、

アスパムの窓に「JR」の文字が点灯!

アスパムの窓に「JR」の文字が点灯!

そして「E5系」のスイッチを入れると、なんと新幹線の車両が動き出した!!

どういう仕組みか知らないが、わりと勢いよく、「ゴロゴロ ゴロゴロ」と音を立てて動くものだから、セットの外に飛び出さないか心配になった。

といっても、トンネルから出たり引っ込んだり、30センチくらいしか移動しないんだけど。

それにちょっと恥ずかしかった…

ほかにも、

開催中の「弘前城菊と紅葉まつり」に合わせた装飾

開催中の「弘前城菊と紅葉まつり」に合わせた装飾

恒例の改札口の上の「発車標」裏面を活用した、

五能線(十二湖まで)の沿線紹介

五能線(十二湖まで)の沿線紹介

「わさお」もいます

「わさお」もいます

やっぱり弘前駅の装飾は期待を裏切らず、訪れる人を楽しませてくれる。

ところで、弘前駅で気になるのは、以前も書いたけれど、弘前駅の待合室兼キオスクのスペースが狭すぎること。新幹線開業後、利用客が増えたらどうなるだろう。

なお、キオスクはSuicaが使えるようになったようだが、ホームの飲み物の自販機は未対応だった。※JRの乗車には使用できません。

新幹線開業のほかにも「弘前城築城400年祭」を来年に控え、弘前は歓迎ムードが強く、改札の外には自治体などがさまざまなアイテムを設置していた。

※築城400年祭マスコットについては後日、改めて紹介します。

改札口正面の自由通路には、

新幹線開業までのカウントダウン

新幹線開業までのカウントダウン

裏面のシールによれば、青森県(企画政策部新幹線・交通政策課)が設置したものだった。

1階へ降りる吹き抜け部分には、

いろんな横断幕・垂れ幕

いろんな横断幕・垂れ幕

市や青森県観光連盟などが設置したようだ。そういえば「毎月5日はりんごを食べる日」の幕はなくなっていた。

10月4日から11月1日まで、弘前駅の自由通路の愛称(ネーミング)募集が行われていた。12月4日の新青森開業イベントで表彰式が行われるそうだ。

秋田では「Weロード」「ぽぽろーど」とか名前が付いているが、そういえば2004年12月に供用開始された弘前駅の通路には名前がなかった。

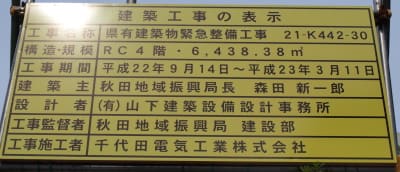

あとは、駅ビル「アプリーズ」で、耐震補強工事が行われていた。12月までには終わるらしいが、駅舎・自由通路との接続部分は完全に封鎖され、一度1階へ降りて駅の外へ出ないと入店できなくなっていたし、つなぎ目にあるドトールコーヒーは一時閉店していた。

アプリーズは1982年にオープンしたようだが、耐震補強が必要だっとは意外。じゃあ、それよりやや古い秋田ショッピングセンター(旧イトーヨーカドー)は大丈夫?

続きます。

おなじみ、弘前駅構内(改札内)の装飾。

ホームから橋上駅舎に上がると、

「ようこそ弘前へ!」

「ようこそ弘前へ!」昨年秋のと同じような、紅葉の岩木山とリンゴの収穫のオブジェ(?)があった。

りんご箱の上に座布団があり、座れる(隣にちゃんとした待合室もありますが)

りんご箱の上に座布団があり、座れる(隣にちゃんとした待合室もありますが) どーも

どーも※別の年の飾り付け途中の光景はこの記事末尾

弘前駅がこれだけで終わるわけはない。

向きを変えて改札口のそばには、

東北新幹線新青森開業のセット!

東北新幹線新青森開業のセット!トンネルから頭を出したE5系電車「はやぶさ」(来年3月から運行開始予定)のほか、「青森ベイブリッジ」や三角形の建物「アスパム(青森県観光物産館)」の模型もあり、青森市の風景をイメージししているようだ。

※実際は、ベイブリッジやアスパムは在来線の青森駅のそばにあり、新幹線の新青森駅があるのは別の場所です。

青森・新青森駅は盛岡支社管轄なのに、秋田支社管轄の弘前駅がこれだけ力の入った装飾をするとは、青森の新幹線に対する期待がうかがえる。

それにしても、相変わらず手の込んだ装飾。

橋やアスパムもそうだけど、E5系電車、

このフォルム

このフォルム実車を見たことがないけど、かなり精巧だ。

手先の器用な人がいるんだろうな。さすがJR。

さらに、

3つのスイッチがあった

3つのスイッチがあった「照明」のスイッチはE5系の車内灯などが点灯した。

「アスパム」とラベルの貼られたスイッチを入れると、

アスパムの窓に「JR」の文字が点灯!

アスパムの窓に「JR」の文字が点灯!そして「E5系」のスイッチを入れると、なんと新幹線の車両が動き出した!!

どういう仕組みか知らないが、わりと勢いよく、「ゴロゴロ ゴロゴロ」と音を立てて動くものだから、セットの外に飛び出さないか心配になった。

といっても、トンネルから出たり引っ込んだり、30センチくらいしか移動しないんだけど。

それにちょっと恥ずかしかった…

ほかにも、

開催中の「弘前城菊と紅葉まつり」に合わせた装飾

開催中の「弘前城菊と紅葉まつり」に合わせた装飾恒例の改札口の上の「発車標」裏面を活用した、

五能線(十二湖まで)の沿線紹介

五能線(十二湖まで)の沿線紹介 「わさお」もいます

「わさお」もいますやっぱり弘前駅の装飾は期待を裏切らず、訪れる人を楽しませてくれる。

ところで、弘前駅で気になるのは、以前も書いたけれど、弘前駅の待合室兼キオスクのスペースが狭すぎること。新幹線開業後、利用客が増えたらどうなるだろう。

なお、キオスクはSuicaが使えるようになったようだが、ホームの飲み物の自販機は未対応だった。※JRの乗車には使用できません。

新幹線開業のほかにも「弘前城築城400年祭」を来年に控え、弘前は歓迎ムードが強く、改札の外には自治体などがさまざまなアイテムを設置していた。

※築城400年祭マスコットについては後日、改めて紹介します。

改札口正面の自由通路には、

新幹線開業までのカウントダウン

新幹線開業までのカウントダウン裏面のシールによれば、青森県(企画政策部新幹線・交通政策課)が設置したものだった。

1階へ降りる吹き抜け部分には、

いろんな横断幕・垂れ幕

いろんな横断幕・垂れ幕市や青森県観光連盟などが設置したようだ。そういえば「毎月5日はりんごを食べる日」の幕はなくなっていた。

10月4日から11月1日まで、弘前駅の自由通路の愛称(ネーミング)募集が行われていた。12月4日の新青森開業イベントで表彰式が行われるそうだ。

秋田では「Weロード」「ぽぽろーど」とか名前が付いているが、そういえば2004年12月に供用開始された弘前駅の通路には名前がなかった。

あとは、駅ビル「アプリーズ」で、耐震補強工事が行われていた。12月までには終わるらしいが、駅舎・自由通路との接続部分は完全に封鎖され、一度1階へ降りて駅の外へ出ないと入店できなくなっていたし、つなぎ目にあるドトールコーヒーは一時閉店していた。

アプリーズは1982年にオープンしたようだが、耐震補強が必要だっとは意外。じゃあ、それよりやや古い秋田ショッピングセンター(旧イトーヨーカドー)は大丈夫?

続きます。

手前の電柱の上が縦長看板。ずっと奥がひさし跡

手前の電柱の上が縦長看板。ずっと奥がひさし跡 北東角の交差点。柵の切れ目が塞がれた

北東角の交差点。柵の切れ目が塞がれた 南東側、竿燈大通りから撮影。手前は日銀秋田支店

南東側、竿燈大通りから撮影。手前は日銀秋田支店 いわゆる「オジギビト」

いわゆる「オジギビト」 文字の跡。配線は「o」1か所だけから出ているのかー

文字の跡。配線は「o」1か所だけから出ているのかー 買物広場バス乗り場側

買物広場バス乗り場側 閉店のお知らせの掲示がめくれてシワシワ

閉店のお知らせの掲示がめくれてシワシワ 代わりに重機と資材が待機

代わりに重機と資材が待機 既に解体工事に入っている、日本生命秋田ビル

既に解体工事に入っている、日本生命秋田ビル 看板の上に貼られていた掲示に、さらにもう1枚貼られた

看板の上に貼られていた掲示に、さらにもう1枚貼られた ピンクの看板

ピンクの看板 茶色の建物と合わないような…

茶色の建物と合わないような… 足場の下の壁面に文字が

足場の下の壁面に文字が 頭が雲の中(城東北のさくら野弘前店内のホテルから)

頭が雲の中(城東北のさくら野弘前店内のホテルから) 雪と紅葉!

雪と紅葉! 手前は一面のリンゴ畑です

手前は一面のリンゴ畑です リンゴ畑を歩く。こんな経験はここでしかできない(一般農家のリンゴ畑に入ると怒られます)

リンゴ畑を歩く。こんな経験はここでしかできない(一般農家のリンゴ畑に入ると怒られます) 柵で囲まれたリンゴの木

柵で囲まれたリンゴの木

「りんごもぎ…体験」

「りんごもぎ…体験」 りんご公園の公用車?

りんご公園の公用車? 弘南バスのバス停。「弘前りんご公園」と表示されているが、正しくは「弘前“市”~」ですけど

弘南バスのバス停。「弘前りんご公園」と表示されているが、正しくは「弘前“市”~」ですけど おなじみリンゴポストも。オレンジ色のは公園のゲート

おなじみリンゴポストも。オレンジ色のは公園のゲート 反対側(駐車場との間)には赤いリンゴがなっていた

反対側(駐車場との間)には赤いリンゴがなっていた 【11月4日画像追加】茂森線

【11月4日画像追加】茂森線 まずは津軽の秋らしい光景をご覧いただきました

まずは津軽の秋らしい光景をご覧いただきました 横濱馬車道あいすカスタード味 横浜第二工場(横浜市都筑区)製

横濱馬車道あいすカスタード味 横浜第二工場(横浜市都筑区)製 とろり

とろり りんご入りカスタード 松戸第一工場製

りんご入りカスタード 松戸第一工場製 リンゴが見える

リンゴが見える もち&ミルキーホイップクリーム 松戸第一工場製

もち&ミルキーホイップクリーム 松戸第一工場製 求肥がびろーん

求肥がびろーん カフェオレクリーム 武蔵野工場(東久留米市)製

カフェオレクリーム 武蔵野工場(東久留米市)製 おいしそうに見えるけど

おいしそうに見えるけど クリームソーダ風味 松戸第一工場製

クリームソーダ風味 松戸第一工場製 ソーダ風味とバニラ風味のクリームが入っている。

ソーダ風味とバニラ風味のクリームが入っている。 チーズが香るナポリタンスパゲティ 松戸第一工場製

チーズが香るナポリタンスパゲティ 松戸第一工場製 包装右上に「ビストロヤマザキ」というロゴがある

包装右上に「ビストロヤマザキ」というロゴがある 意外にスパゲティの量が少ない…

意外にスパゲティの量が少ない… ピーナッツカレー 千葉工場製

ピーナッツカレー 千葉工場製 キャラクターは高校の制服らしき姿で、校章も印刷されている

キャラクターは高校の制服らしき姿で、校章も印刷されている パン表面に「カレー」の焼印

パン表面に「カレー」の焼印 明るい茶色のカレー

明るい茶色のカレー いもあん&マーガリン 武蔵野工場(東京都東久留米市)製

いもあん&マーガリン 武蔵野工場(東京都東久留米市)製 「逸品」

「逸品」

スイートポテト 松戸第一工場製

スイートポテト 松戸第一工場製 ざらっとした感じで、色の濃いあん

ざらっとした感じで、色の濃いあん イーホテルショッピングモール。広小路・旭川側(東側)

イーホテルショッピングモール。広小路・旭川側(東側) 階段下り口の門型看板

階段下り口の門型看板 明かりが点いたヤマト内の各専門店の看板

明かりが点いたヤマト内の各専門店の看板 ポイントカードや宅配サービス、ヤマト経営の居酒屋の告知

ポイントカードや宅配サービス、ヤマト経営の居酒屋の告知 閉まってる

閉まってる 中でわずかに人がいる気配はした

中でわずかに人がいる気配はした 「ヤマト閉店のお知らせ」

「ヤマト閉店のお知らせ」 レンタルスペースやまちの駅のものらしいが、言いたいことがいまいち理解できない

レンタルスペースやまちの駅のものらしいが、言いたいことがいまいち理解できない ニューシティ向かい、西側1階のコンビニ店舗

ニューシティ向かい、西側1階のコンビニ店舗 中通一丁目再開発「建築計画のお知らせ」

中通一丁目再開発「建築計画のお知らせ」 ニューシティ解体「建築工事の表示」

ニューシティ解体「建築工事の表示」 新屋交番「建築工事の表示」

新屋交番「建築工事の表示」 緑の看板が3枚

緑の看板が3枚

市教委管轄・保戸野児童館の解体工事

市教委管轄・保戸野児童館の解体工事 保育園の(移転)新築

保育園の(移転)新築 別の保育園の「創設工事」?

別の保育園の「創設工事」? 三井アーバンホテル跡の改修工事

三井アーバンホテル跡の改修工事 秋田県民会館の工事(「工事監督者」で、担当者や電話番号の記載はない)

秋田県民会館の工事(「工事監督者」で、担当者や電話番号の記載はない) 今回もクール便で到着

今回もクール便で到着 今月は先着500名にタカナシ乳業の

今月は先着500名にタカナシ乳業の ランチパックピーナッツの包装をデザインしたハンドタオルもオマケ

ランチパックピーナッツの包装をデザインしたハンドタオルもオマケ 横手やきそば風 (松戸第一工場製)

横手やきそば風 (松戸第一工場製) やきそばと卵が偏って入ってた

やきそばと卵が偏って入ってた 略図・旭川沿いの道を下から上へ赤矢印方向に進む場合の話

略図・旭川沿いの道を下から上へ赤矢印方向に進む場合の話 「車線注意 秋田駅方面は左側車線へ」という看板

「車線注意 秋田駅方面は左側車線へ」という看板 街灯だけでなく、同内容の立て看板も付いている

街灯だけでなく、同内容の立て看板も付いている 秋田駅方面は右折せず左車線を直進するよう示している

秋田駅方面は右折せず左車線を直進するよう示している

交付金で設置した看板

交付金で設置した看板 案内標識があった

案内標識があった 右が南大通り

右が南大通り だいぶ以前に撮影した碇ケ関駅上り1番線

だいぶ以前に撮影した碇ケ関駅上り1番線 「明治28年」!

「明治28年」! 日本生命秋田ビルの中から何やら搬出(10月6日)

日本生命秋田ビルの中から何やら搬出(10月6日) キャッスルホテル側から。右奥がヒマラヤスギ

キャッスルホテル側から。右奥がヒマラヤスギ 切り株

切り株 婦人会館跡地(向こうの建物は明徳館高校)

婦人会館跡地(向こうの建物は明徳館高校) 丸太

丸太

旧仲小路沿いの松

旧仲小路沿いの松 1926(大正15)年築の駅舎

1926(大正15)年築の駅舎 何となくステキ

何となくステキ 矢印が改札口(9月10日)

矢印が改札口(9月10日) 跨線橋から。従来はこの付近が先頭位置。奥の屋根が改札口(10月2日)

跨線橋から。従来はこの付近が先頭位置。奥の屋根が改札口(10月2日) 2・3番線、秋田駅方向(9月10日=右端1番線の屋根は、上の写真の通り、後に撤去されている)

2・3番線、秋田駅方向(9月10日=右端1番線の屋根は、上の写真の通り、後に撤去されている) 雪国らしい造り

雪国らしい造り 4枚の掲示

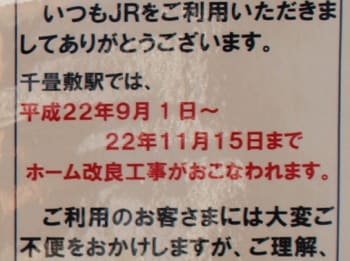

4枚の掲示 「千畳敷駅では…」!

「千畳敷駅では…」! 本荘の道標(下の柵には本荘の象徴、アヤメとボート競技がデザインされている)

本荘の道標(下の柵には本荘の象徴、アヤメとボート競技がデザインされている) こんな感じ

こんな感じ 秋田市の道標

秋田市の道標 ここで取り上げる本荘の道標周辺の位置関係

ここで取り上げる本荘の道標周辺の位置関係 秋田のように1枚ずつ独立しておらず、2コマ~3コマ分が1枚につながっている。

秋田のように1枚ずつ独立しておらず、2コマ~3コマ分が1枚につながっている。 同様に直進の「赤田の大仏」が表示されている

同様に直進の「赤田の大仏」が表示されている 「The Great Buddha of Akata」

「The Great Buddha of Akata」

川に向かって左側から見たものと、右側から見た表示内容

川に向かって左側から見たものと、右側から見た表示内容 仮橋

仮橋 「新しい橋の橋台を造っています」

「新しい橋の橋台を造っています」 通行止め

通行止め 駐車場入口の看板は残っていたけれど

駐車場入口の看板は残っていたけれど 建物は解体中だった

建物は解体中だった (2009年11月9日の記事の再掲)

(2009年11月9日の記事の再掲) 「組合病院前」

「組合病院前」 赤飯

赤飯 こちらは逆に色が薄い

こちらは逆に色が薄い