仙台から秋田へ転属した、JR東日本の普通列車用719系電車が、28日・金曜の夜からついに営業運行を開始した。※前回の記事

ツイッターなどを参考にさせてもらったところ、2両2本が常にいっしょの4両編成として運用され、かつ毎日同じダイヤを担当(固定運用)の模様。

具体的には、

[普通]秋田19時44分→院内21時42分 ※湯沢より先へ行く最終列車

[回送]院内→横手

(夜間滞泊)

[普通]横手6時00分→秋田7時09~13分→追分7時27分 ※横手→秋田の始発列車(平日は羽後境からは先行始発列車あり)

[普通]追分7時34分→秋田7時49分

というダイヤ。所属基地である秋田車両センターにいるのは昼間だけ。

車両の行き先表示は、設定器の対照表によれば、

正面の種別(幕)は回送、試運転、臨時、普通。

側面の行き先(LED)は秋田、横手、大曲、八郎潟、湯沢、院内、追分。

以前からネット上では、「8月から運用開始」という情報が散見されたが、ほぼ当たった。

この点については、昨年、夏祭りの増発・増結に回す701系の余裕がなくなって、仙台支社から車両を借り入れた経緯があったから、それを踏まえれば想像はつく。

金曜の夜から運用というのは、土曜から本格運用とすることで、ダイヤ改正が土曜日に行われるのと同じく、不具合が発生しても、利用客が少ない土日のうちに解消できるようにということ?

運用区間については、乗務員訓練が秋田と横手で行われていたことからある程度の想像はついたものの、具体的にどこからどこでどのダイヤに入るかは、分からなかった。

ただ、ほとんど拡散されなかったが、訓練中の乗務員から教えてもらったとして、今回とほぼ同じ区間で運行するとの書きこみがあった。

ネット上では、719系転属【31日補足・719系という形式の車両がということでなく、転属したことそのものについて】の理由が分からないとか、「秋田-青森の特急「つがる」減便の代替として快速が増発されたので、その運用増分の埋め合わせ」とする声もあった。

この点については、以前から言っているように、「701系2両編成1本(※)が、踏切事故の影響で運用離脱していて、その埋め合わせ」なのは明白で、このことが根本。つがる減便とは関係ないだろう。

※踏切事故に遭ったのは3両編成なのだが、代替として2両編成を3両に組成しているため、結果として2両編成が1本不足している状態。

701系にATS-P対応工事をする間に抜ける分の埋め合わせという話もあったが、その点は不明。少なくとも現時点では、工事を受けている701系はないはずで、根本の理由ではなさそう。

701系とは座席配置が違うクロスシートの719系をあえて転属させたのは、多くの客に座ってもらおうというサービス向上の目的もあるのではないか。だとすれば、長距離の運用に入るのではないかと、期待していたのだったけれど…

予想より運用区間が狭く、時間帯も限定的で、クロスシートである719系の特性を活かしていないというかあえて719系を入れた意味がないというのが、感想。

単なる701系の代理としてしか、719系を使っておらず、もったいない。

行き先表示の内容からしても、現在の運用区間の外で対応しているのは「八郎潟」だけ。種別には「快速」もない。

対照表に記載されていないだけだったり、4両分のLEDデータの更新をするのは容易だろうから、必要になったら追加するのかもしれないけれど、この点からも、広範囲では運用しない方針を感じる。

20数年前、JR東日本が地方線区にも701系のようなロングシート車両を導入した理由は、要は客の車内移動を円滑にして、詰めこみを利かせるため。(そのことが長距離移動客には不評を買ってしまった。)

それから時が経った現在、ロングシートの701系に慣れた学生など若い人が719系に乗ったら、その2または4人掛けの座席では、見知らぬ人と相席になるのを避けて立つのではないだろうか。3ドアだからいくぶんいいにしても、状況によっては、ドア付近に立ち客が固まって、乗降に支障が出てしまいそう。

比較的狭い範囲で、通勤通学・帰宅時間帯限定でクロスシートの車両を走らせるというのは、20数年前の理屈と矛盾している。

前述の1年前の仙台から701系を借りた時も、固定運用で、今回の719系と似ている。

しかし、昨年より夜遅く、朝早いダイヤに入れている。それは、719系を通勤通学・帰宅ラッシュのピーク近くに走らせるのは支障(車内混雑)があり、ピークからずらすことで避けたのか?

だったら、仙台から701系を融通してもらったほうがよかったかもしれない。

あるいは、(以前期待していたように)719系を昼間の新庄行きなどに充当させれば、着席サービスが向上しただろう。20数年前には走っていた特急「こまくさ」がなくなった区間なのだし。

それにしても、ほんとうにこの程度の使い方のために、わざわざ719系を持ってきたのだろうか。

719系は、製造から30年弱であり、足回りにはさらに古い車両の部材を流用している。モーターや制御方式も、前時代と言えるもの。

しかも、秋田支社では、これまで運行したことがなく、乗務員も整備の現場も新たに技術を習得しなければならない。だからこそ、何か月も訓練運転をしていた。

たった4両(実際には一括して1本で運用)、車齢からしても10年も使うわけにもいかないだろうに、非効率的というか大げさというか、そんな気持ちを禁じ得ない。

かつての国鉄では、新型車両を導入する時は、労働組合の了解を得なければならず、激しく抵抗されて苦労したこともあったそうだ。新形式なのに、半ば強引に既存形式の派生形式として導入したものもあったとか。

仮に、今もそんな仕組みが残っていたら、719系の秋田への転属はなかったかもしれない。まあ、横手運輸区の人なんか、普段は701系ばかりだろうから、たまには違う形式を扱えて喜んでいたりするのかも…

なお、追加で719系2両×2本が仙台から秋田へ来るという予定もあったが、実現していない。これについては、仙台支社で、電源操作ミスによって車両が破損する事故【31日補足・交流/直流の電源の境界(今年10月から変更予定)である黒磯駅では、架線に流れる電気を切り替えているのだが、交流電車に対して直流電源を流してしまい、壊れた】があったのが関係しているという話もある。

まったくの憶測(妄想)の話。

秋田支社としては、ほんとうは701系がほしかった。だけど、仙台支社に「701系はまだ使うんだから、(一時的貸与は別として)くれてやるわけにはいかん!」「719系だったら、もういらないからいいよ」と言われて、渋々719系を譲り受けて、嫌々訓練を実施した上で投入した、なんて。

だったら、秋田総合車両センター(旧・土崎工場)に置かれているであろう、事故にあった701系を修理して復活させたほうがマシか…

ともかく、この使い方であえて初めての719系を入れたのが分からない。

せっかく秋田を走ることになった719系。座席の配置からすれば、乗客とすれば歓迎する人も多いはず。もっと有効に使ってほしい。

例えば、観光シーズンの大館行きの臨時快速などには使えないものだろうか。クルージングトレインなんかでなくて十分だし、過去には、701系2両という、飾り気のない臨時快速が運行されたこともあったのだから、719系でも充分。

秋田支社は、特に導入の告知はしていないようだ。今までより古い車両だから大々的に宣伝しづらいだろうけど、戸惑う客もいるかもしれない(帯の色やドア開閉は同じだけど、車内はぜんぜん違うわけで)。

今は高校の夏休み中だから、朝と夜の719系充当列車の乗客は多くはないだろう。休み明けが正念場。混乱は生じないだろうか、そして利用者の評判はどうだろうか。

【2018年2月11日追記】その後、大きなトラブルもないようであまり話題にもならず、順調に719系は運用された模様。しかし、2018年2月3日に故障が発生したらしく、横手駅に数日間留置後、電気機関車にひかれて秋田へ戻ったとのこと。2月11日現在、復帰していない。

【2018年3月3日追記】さらにその後、2月25日頃から運用に復帰しているとのこと。

また、「マイクロエース」という鉄道模型メーカーから、秋田地区の塗装の719系4両セットが7月に発売されることになった。

【2019年11月20日追記】その後もたまに運用から外れることはあったようだが、同じダイヤで運行。

そして2019年11月20日の朝をもって、秋田での運用を終えた。同日夜からは701系3両編成が運行しているらしい(関連記事)。719系の今後の処遇や、701系の運用の全体像は不明。

わずか2年強だけに終わり、やっぱりJR東日本の意図が理解できない。

ツイッターなどを参考にさせてもらったところ、2両2本が常にいっしょの4両編成として運用され、かつ毎日同じダイヤを担当(固定運用)の模様。

具体的には、

[普通]秋田19時44分→院内21時42分 ※湯沢より先へ行く最終列車

[回送]院内→横手

(夜間滞泊)

[普通]横手6時00分→秋田7時09~13分→追分7時27分 ※横手→秋田の始発列車(平日は羽後境からは先行始発列車あり)

[普通]追分7時34分→秋田7時49分

というダイヤ。所属基地である秋田車両センターにいるのは昼間だけ。

車両の行き先表示は、設定器の対照表によれば、

正面の種別(幕)は回送、試運転、臨時、普通。

側面の行き先(LED)は秋田、横手、大曲、八郎潟、湯沢、院内、追分。

以前からネット上では、「8月から運用開始」という情報が散見されたが、ほぼ当たった。

この点については、昨年、夏祭りの増発・増結に回す701系の余裕がなくなって、仙台支社から車両を借り入れた経緯があったから、それを踏まえれば想像はつく。

金曜の夜から運用というのは、土曜から本格運用とすることで、ダイヤ改正が土曜日に行われるのと同じく、不具合が発生しても、利用客が少ない土日のうちに解消できるようにということ?

運用区間については、乗務員訓練が秋田と横手で行われていたことからある程度の想像はついたものの、具体的にどこからどこでどのダイヤに入るかは、分からなかった。

ただ、ほとんど拡散されなかったが、訓練中の乗務員から教えてもらったとして、今回とほぼ同じ区間で運行するとの書きこみがあった。

ネット上では、719系転属【31日補足・719系という形式の車両がということでなく、転属したことそのものについて】の理由が分からないとか、「秋田-青森の特急「つがる」減便の代替として快速が増発されたので、その運用増分の埋め合わせ」とする声もあった。

この点については、以前から言っているように、「701系2両編成1本(※)が、踏切事故の影響で運用離脱していて、その埋め合わせ」なのは明白で、このことが根本。つがる減便とは関係ないだろう。

※踏切事故に遭ったのは3両編成なのだが、代替として2両編成を3両に組成しているため、結果として2両編成が1本不足している状態。

701系にATS-P対応工事をする間に抜ける分の埋め合わせという話もあったが、その点は不明。少なくとも現時点では、工事を受けている701系はないはずで、根本の理由ではなさそう。

701系とは座席配置が違うクロスシートの719系をあえて転属させたのは、多くの客に座ってもらおうというサービス向上の目的もあるのではないか。だとすれば、長距離の運用に入るのではないかと、期待していたのだったけれど…

予想より運用区間が狭く、時間帯も限定的で、クロスシートである719系の特性を活かしていないというかあえて719系を入れた意味がないというのが、感想。

単なる701系の代理としてしか、719系を使っておらず、もったいない。

行き先表示の内容からしても、現在の運用区間の外で対応しているのは「八郎潟」だけ。種別には「快速」もない。

対照表に記載されていないだけだったり、4両分のLEDデータの更新をするのは容易だろうから、必要になったら追加するのかもしれないけれど、この点からも、広範囲では運用しない方針を感じる。

20数年前、JR東日本が地方線区にも701系のようなロングシート車両を導入した理由は、要は客の車内移動を円滑にして、詰めこみを利かせるため。(そのことが長距離移動客には不評を買ってしまった。)

それから時が経った現在、ロングシートの701系に慣れた学生など若い人が719系に乗ったら、その2または4人掛けの座席では、見知らぬ人と相席になるのを避けて立つのではないだろうか。3ドアだからいくぶんいいにしても、状況によっては、ドア付近に立ち客が固まって、乗降に支障が出てしまいそう。

比較的狭い範囲で、通勤通学・帰宅時間帯限定でクロスシートの車両を走らせるというのは、20数年前の理屈と矛盾している。

前述の1年前の仙台から701系を借りた時も、固定運用で、今回の719系と似ている。

しかし、昨年より夜遅く、朝早いダイヤに入れている。それは、719系を通勤通学・帰宅ラッシュのピーク近くに走らせるのは支障(車内混雑)があり、ピークからずらすことで避けたのか?

だったら、仙台から701系を融通してもらったほうがよかったかもしれない。

あるいは、(以前期待していたように)719系を昼間の新庄行きなどに充当させれば、着席サービスが向上しただろう。20数年前には走っていた特急「こまくさ」がなくなった区間なのだし。

それにしても、ほんとうにこの程度の使い方のために、わざわざ719系を持ってきたのだろうか。

719系は、製造から30年弱であり、足回りにはさらに古い車両の部材を流用している。モーターや制御方式も、前時代と言えるもの。

しかも、秋田支社では、これまで運行したことがなく、乗務員も整備の現場も新たに技術を習得しなければならない。だからこそ、何か月も訓練運転をしていた。

たった4両(実際には一括して1本で運用)、車齢からしても10年も使うわけにもいかないだろうに、非効率的というか大げさというか、そんな気持ちを禁じ得ない。

かつての国鉄では、新型車両を導入する時は、労働組合の了解を得なければならず、激しく抵抗されて苦労したこともあったそうだ。新形式なのに、半ば強引に既存形式の派生形式として導入したものもあったとか。

仮に、今もそんな仕組みが残っていたら、719系の秋田への転属はなかったかもしれない。まあ、横手運輸区の人なんか、普段は701系ばかりだろうから、たまには違う形式を扱えて喜んでいたりするのかも…

なお、追加で719系2両×2本が仙台から秋田へ来るという予定もあったが、実現していない。これについては、仙台支社で、電源操作ミスによって車両が破損する事故【31日補足・交流/直流の電源の境界(今年10月から変更予定)である黒磯駅では、架線に流れる電気を切り替えているのだが、交流電車に対して直流電源を流してしまい、壊れた】があったのが関係しているという話もある。

まったくの憶測(妄想)の話。

秋田支社としては、ほんとうは701系がほしかった。だけど、仙台支社に「701系はまだ使うんだから、(一時的貸与は別として)くれてやるわけにはいかん!」「719系だったら、もういらないからいいよ」と言われて、渋々719系を譲り受けて、嫌々訓練を実施した上で投入した、なんて。

だったら、秋田総合車両センター(旧・土崎工場)に置かれているであろう、事故にあった701系を修理して復活させたほうがマシか…

ともかく、この使い方であえて初めての719系を入れたのが分からない。

せっかく秋田を走ることになった719系。座席の配置からすれば、乗客とすれば歓迎する人も多いはず。もっと有効に使ってほしい。

例えば、観光シーズンの大館行きの臨時快速などには使えないものだろうか。クルージングトレインなんかでなくて十分だし、過去には、701系2両という、飾り気のない臨時快速が運行されたこともあったのだから、719系でも充分。

秋田支社は、特に導入の告知はしていないようだ。今までより古い車両だから大々的に宣伝しづらいだろうけど、戸惑う客もいるかもしれない(帯の色やドア開閉は同じだけど、車内はぜんぜん違うわけで)。

今は高校の夏休み中だから、朝と夜の719系充当列車の乗客は多くはないだろう。休み明けが正念場。混乱は生じないだろうか、そして利用者の評判はどうだろうか。

【2018年2月11日追記】その後、大きなトラブルもないようであまり話題にもならず、順調に719系は運用された模様。しかし、2018年2月3日に故障が発生したらしく、横手駅に数日間留置後、電気機関車にひかれて秋田へ戻ったとのこと。2月11日現在、復帰していない。

【2018年3月3日追記】さらにその後、2月25日頃から運用に復帰しているとのこと。

また、「マイクロエース」という鉄道模型メーカーから、秋田地区の塗装の719系4両セットが7月に発売されることになった。

【2019年11月20日追記】その後もたまに運用から外れることはあったようだが、同じダイヤで運行。

そして2019年11月20日の朝をもって、秋田での運用を終えた。同日夜からは701系3両編成が運行しているらしい(関連記事)。719系の今後の処遇や、701系の運用の全体像は不明。

わずか2年強だけに終わり、やっぱりJR東日本の意図が理解できない。

羽越本線の橋の1つ下流側・百石橋。川は左から右へ流れる

羽越本線の橋の1つ下流側・百石橋。川は左から右へ流れる 柵が倒れている

柵が倒れている 「こまちリレー」

「こまちリレー」 「Komachi relay」※前回の記事へのコメントによれば、これではネイティブの人には通じないらしい

「Komachi relay」※前回の記事へのコメントによれば、これではネイティブの人には通じないらしい

白い装飾花が目立つガクアジサイ。両端は別のアジサイ

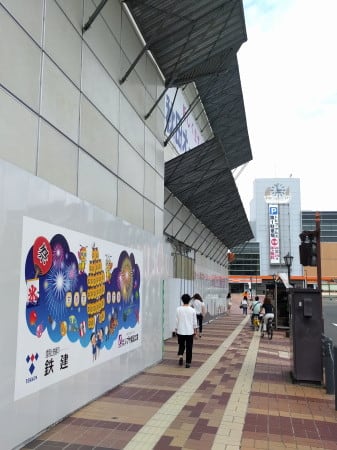

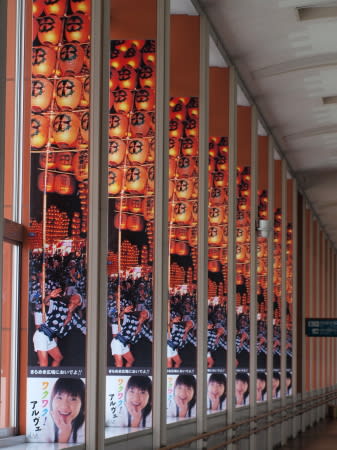

白い装飾花が目立つガクアジサイ。両端は別のアジサイ 24日の秋田駅中央改札口。右の新幹線側は閉鎖

24日の秋田駅中央改札口。右の新幹線側は閉鎖 羽後境行き

羽後境行き Ugo-sakai

Ugo-sakai 「快速こまちリ 26号」!

「快速こまちリ 26号」! 「Rapid Komachi No.26」

「Rapid Komachi No.26」 改札内の3色LEDも同じ

改札内の3色LEDも同じ 23日15時頃、秋田北高近くの保戸野新橋。この時点で2.4メートル程度

23日15時頃、秋田北高近くの保戸野新橋。この時点で2.4メートル程度 右奥は対岸のノースアジア大学

右奥は対岸のノースアジア大学 ちょっと複雑な出入口

ちょっと複雑な出入口 内部

内部 こんなモノが!

こんなモノが!

人魚が両手で掲げる?

人魚が両手で掲げる? 左右が県道。右が広面大橋・秋田駅方向

左右が県道。右が広面大橋・秋田駅方向 入口に木が生えている

入口に木が生えている (再掲)

(再掲) 仮囲いも撤去

仮囲いも撤去 現場中央部では、さらに仕切り

現場中央部では、さらに仕切り (再掲)長男

(再掲)長男 (再掲)二男~四男

(再掲)二男~四男 こうなった。奇妙な衣装・足先は変わらず ※右の四男の頭の矢印は、絵とは無関係の作業上必要な印の模様

こうなった。奇妙な衣装・足先は変わらず ※右の四男の頭の矢印は、絵とは無関係の作業上必要な印の模様 バス乗り場越しに現在の光景 ※「×」はガラスの網です

バス乗り場越しに現在の光景 ※「×」はガラスの網です 絵

絵 右側が欠けています

右側が欠けています

(再掲)こんな場所 ※路面のカラー舗装や右の看板など、現在とは異なります

(再掲)こんな場所 ※路面のカラー舗装や右の看板など、現在とは異なります (再掲)これだけでも、こころの風景になりそう

(再掲)これだけでも、こころの風景になりそう こんなもの

こんなもの パッケージ裏面

パッケージ裏面 左側

左側 (再掲・2014年撮影)以前の同じ場所

(再掲・2014年撮影)以前の同じ場所 (再掲)

(再掲)

2001年10月

2001年10月 2005年7月。門が現在と同じになり、路面もブロック敷きに

2005年7月。門が現在と同じになり、路面もブロック敷きに 2005年7月。現在とほぼ同じ光景のはず

2005年7月。現在とほぼ同じ光景のはず 2003年2月。上の写真とほぼ同じアングル

2003年2月。上の写真とほぼ同じアングル 2004年8月

2004年8月 正面から。上の階の壁面も未改修

正面から。上の階の壁面も未改修 WV-BW1取扱説明書より

WV-BW1取扱説明書より 2004年夏。正面玄関からのぞくと、内部はきれいになくなって大がかりな工事

2004年夏。正面玄関からのぞくと、内部はきれいになくなって大がかりな工事 今までの写真の逆側から

今までの写真の逆側から 各校舎。中央右奥にイトーヨーカドーがかすかに

各校舎。中央右奥にイトーヨーカドーがかすかに 緑色のドーム屋根?!

緑色のドーム屋根?! 赤いカマボコ屋根の第一体育館。右は教育学部

赤いカマボコ屋根の第一体育館。右は教育学部