間もなく6月。春も終盤。

冒頭の写真の菜の花(アブラナ)は、秋田市仁井田の秋田県農業試験場の跡地。ちなみに2009年に紹介した新屋の西部工業団地でも、今年も咲いていたはず(つぼみの状態の時に確認)。

※農試跡地についてはこの記事など参照

先週末の段階で花は終わりかけだった(連休明け頃くらいが見頃だった模様)

先週末の段階で花は終わりかけだった(連休明け頃くらいが見頃だった模様)

「菜の花畑を見学してみませんか」という看板

「菜の花畑を見学してみませんか」という看板

菜の花畑に「見学してみませんか」という看板を立てても、その看板を見ている人は既に見学中なわけであり、あまり意味がないような気がしますが…

看板は秋田県生活環境文化部と新あきた農業協同組合(JA新あきた)の名前で設置されているが、テープで隠された名前もある。

広大な農試跡地だけど、菜の花畑があるのはごくごく一部。

ほとんどは空き地のまま(大住小側から撮影)

ほとんどは空き地のまま(大住小側から撮影)

数年前からのエコブームもあって特に秋田では、バイオエタノールの原料として菜の花栽培が注目されていたが、最近は風力などのクリーンエネルギーのほうに世間の関心が移ってしまったような印象もある。

農試跡地でも、太陽光発電などによる農業の実証施設を作る計画があるという。

さて、菜の花畑のすぐそばに市立大住小学校がある。この菜の花は大住小の児童が種まきをするなど、授業や活動に活用されているそうだ。

僕が小学生だった頃は、小学校3年生の理科のいちばん最初の単元で、アブラナを題材にして花のつくりを学習した。「アブラナ」という聞き慣れない植物の名と、写真や模型ばかりで実物を見ることはなかったはずで、なぜこの植物を題材にしたのか、子供心に違和感を感じた。

その点、今の大住小では目の前に教材が生えているわけで、恵まれている。

左奥が大住小

左奥が大住小

大住小の周辺はかつては一面が水田だったはずだが、今は農試跡地のほかは、ほとんどが新興住宅地。

ただし、学校のすぐ南側には、狭いながらも田んぼが残っている。田植えが終わって若苗が並んでいた。

校舎が水鏡に映る。奥には大住ニュータウンみなみ野など住宅地

校舎が水鏡に映る。奥には大住ニュータウンみなみ野など住宅地

以前も紹介したように、1980年開校の大住小の校舎は、秋田市立学校において昭和50年代に多数建てられた“箱型”タイプ。

その時などにも書いたけれど、この世代の校舎は現在、外壁の汚れが目立ってしまっているものが多い。

残念なことに、その典型と言えそうなのが、泉小と大住小。全体的に色が煤けたように黒っぽくなっており、所々に黒い涙を流したような筋が見られる。

大住小の正面(東側)

大住小の正面(東側)

上の写真では、おそらく左右が教室棟(の側面)で、中央が管理棟だと思われる。中央の校舎だけ、改修工事時に塗り直したのか、外壁の塗装がきれい。

そのため、よりいっそう左右の校舎の汚れが際立ってしまう。

開校当初は全部が左側のような色だったのだろうか

開校当初は全部が左側のような色だったのだろうか

屋上に飛び出た塔屋には、なぜか煙突が…(各教室などはFF式)

屋上に飛び出た塔屋には、なぜか煙突が…(各教室などはFF式)

「風格がある」というよりは、単に汚い。構造上汚れやすいのか、あるいは予算の関係等で手が回らないのか。

外壁の汚れは、最優先されるべき安全性や居住性とは関係がなく、これで仕方ないのかもしれないが、クリーニングなどができないものだろうか。

※ちょうど1年後の変化(リンク先中ほど)

冒頭の写真の菜の花(アブラナ)は、秋田市仁井田の秋田県農業試験場の跡地。ちなみに2009年に紹介した新屋の西部工業団地でも、今年も咲いていたはず(つぼみの状態の時に確認)。

※農試跡地についてはこの記事など参照

先週末の段階で花は終わりかけだった(連休明け頃くらいが見頃だった模様)

先週末の段階で花は終わりかけだった(連休明け頃くらいが見頃だった模様) 「菜の花畑を見学してみませんか」という看板

「菜の花畑を見学してみませんか」という看板菜の花畑に「見学してみませんか」という看板を立てても、その看板を見ている人は既に見学中なわけであり、あまり意味がないような気がしますが…

看板は秋田県生活環境文化部と新あきた農業協同組合(JA新あきた)の名前で設置されているが、テープで隠された名前もある。

広大な農試跡地だけど、菜の花畑があるのはごくごく一部。

ほとんどは空き地のまま(大住小側から撮影)

ほとんどは空き地のまま(大住小側から撮影)数年前からのエコブームもあって特に秋田では、バイオエタノールの原料として菜の花栽培が注目されていたが、最近は風力などのクリーンエネルギーのほうに世間の関心が移ってしまったような印象もある。

農試跡地でも、太陽光発電などによる農業の実証施設を作る計画があるという。

さて、菜の花畑のすぐそばに市立大住小学校がある。この菜の花は大住小の児童が種まきをするなど、授業や活動に活用されているそうだ。

僕が小学生だった頃は、小学校3年生の理科のいちばん最初の単元で、アブラナを題材にして花のつくりを学習した。「アブラナ」という聞き慣れない植物の名と、写真や模型ばかりで実物を見ることはなかったはずで、なぜこの植物を題材にしたのか、子供心に違和感を感じた。

その点、今の大住小では目の前に教材が生えているわけで、恵まれている。

左奥が大住小

左奥が大住小大住小の周辺はかつては一面が水田だったはずだが、今は農試跡地のほかは、ほとんどが新興住宅地。

ただし、学校のすぐ南側には、狭いながらも田んぼが残っている。田植えが終わって若苗が並んでいた。

校舎が水鏡に映る。奥には大住ニュータウンみなみ野など住宅地

校舎が水鏡に映る。奥には大住ニュータウンみなみ野など住宅地以前も紹介したように、1980年開校の大住小の校舎は、秋田市立学校において昭和50年代に多数建てられた“箱型”タイプ。

その時などにも書いたけれど、この世代の校舎は現在、外壁の汚れが目立ってしまっているものが多い。

残念なことに、その典型と言えそうなのが、泉小と大住小。全体的に色が煤けたように黒っぽくなっており、所々に黒い涙を流したような筋が見られる。

大住小の正面(東側)

大住小の正面(東側)上の写真では、おそらく左右が教室棟(の側面)で、中央が管理棟だと思われる。中央の校舎だけ、改修工事時に塗り直したのか、外壁の塗装がきれい。

そのため、よりいっそう左右の校舎の汚れが際立ってしまう。

開校当初は全部が左側のような色だったのだろうか

開校当初は全部が左側のような色だったのだろうか 屋上に飛び出た塔屋には、なぜか煙突が…(各教室などはFF式)

屋上に飛び出た塔屋には、なぜか煙突が…(各教室などはFF式)「風格がある」というよりは、単に汚い。構造上汚れやすいのか、あるいは予算の関係等で手が回らないのか。

外壁の汚れは、最優先されるべき安全性や居住性とは関係がなく、これで仕方ないのかもしれないが、クリーニングなどができないものだろうか。

※ちょうど1年後の変化(リンク先中ほど)

南西角から。道路の向かい(写真左端)はNTT東日本

南西角から。道路の向かい(写真左端)はNTT東日本 高さがでこぼこ?

高さがでこぼこ? なんか花が咲いてる

なんか花が咲いてる 葉っぱの形、そして白い房状(円錐花序)の花。トチノキだ!

葉っぱの形、そして白い房状(円錐花序)の花。トチノキだ!

花が1つだけ咲く木(横の信号機、音響式用のスピーカーの配線がやや雑ですな)

花が1つだけ咲く木(横の信号機、音響式用のスピーカーの配線がやや雑ですな) NTTのアンテナとトチノキの花

NTTのアンテナとトチノキの花 市民市場で栃の実が収穫できる日が来るかもしれない

市民市場で栃の実が収穫できる日が来るかもしれない 「苞(苞葉)」という細長い葉のようなものがつぼみの根元から出ている

「苞(苞葉)」という細長い葉のようなものがつぼみの根元から出ている

中身

中身 左がりんごジャム、右がミルククリーム(中央の茶色っぽいもの)

左がりんごジャム、右がミルククリーム(中央の茶色っぽいもの)

葉桜になった

葉桜になった 郵便局前から南を見る。信号の先が通行止め

郵便局前から南を見る。信号の先が通行止め ずらりと露店が並ぶ

ずらりと露店が並ぶ 雨の中、訪れる人も少なくない

雨の中、訪れる人も少なくない 神社の鳥居には「山王大祭」とあった

神社の鳥居には「山王大祭」とあった Googleマップに加筆。緑が通常の新屋西線、赤が迂回路。青が新屋線。●はバス停のおおよその位置

Googleマップに加筆。緑が通常の新屋西線、赤が迂回路。青が新屋線。●はバス停のおおよその位置 大型バスが慎重に進入(上の地図マル1の場所から撮影)

大型バスが慎重に進入(上の地図マル1の場所から撮影) 駐車車両があったりして、かわしながらゆっくりと進んで行く

駐車車両があったりして、かわしながらゆっくりと進んで行く

よいしょっと

よいしょっと

曲がってからも緩い下り坂

曲がってからも緩い下り坂 北(雄物新橋)側から。分かりにくいけど、右端に臨時バス停

北(雄物新橋)側から。分かりにくいけど、右端に臨時バス停 ポールが2本

ポールが2本 電照式のほうは「秋田銀行新屋支店前」のまま

電照式のほうは「秋田銀行新屋支店前」のまま 路線図

路線図 ホームへの通路の「発車ご案内」

ホームへの通路の「発車ご案内」 ホーム。原則全席指定だが、沼津-御殿場だけは自由席が1両だけあった

ホーム。原則全席指定だが、沼津-御殿場だけは自由席が1両だけあった ホームの発車標には「すてきな旅を」。行き先は「小田急」がつかない「新宿」だけ

ホームの発車標には「すてきな旅を」。行き先は「小田急」がつかない「新宿」だけ 現在はもう見られない光景

現在はもう見られない光景 20000形RSE

20000形RSE フォルムはロマンスカーっぽい?

フォルムはロマンスカーっぽい? 側面には「odakyu」ロゴと「THE LAST RUNNING」のエンブレム

側面には「odakyu」ロゴと「THE LAST RUNNING」のエンブレム ドアをくぐってすぐに階段

ドアをくぐってすぐに階段 行き先表示のLEDは画素欠けが目立つものも

行き先表示のLEDは画素欠けが目立つものも

平成2年 日本車輌製

平成2年 日本車輌製 右側

右側 この日は厚い雲の中

この日は厚い雲の中 連絡線通過中の車窓(列車は左へ向かって進んでいる)

連絡線通過中の車窓(列車は左へ向かって進んでいる) 新宿に到着。このRSEに乗ることは、もうできない

新宿に到着。このRSEに乗ることは、もうできない 大町通りから。中央やや左の奥にベニバナトチノキ。手前左端の木の若葉も美しい

大町通りから。中央やや左の奥にベニバナトチノキ。手前左端の木の若葉も美しい 青空にピンクの花と大きな葉が映える

青空にピンクの花と大きな葉が映える

花はピンクの中に黄色い部分がある

花はピンクの中に黄色い部分がある これは両性花?

これは両性花? そろそろ終わりです

そろそろ終わりです 張り紙が

張り紙が 某所の2階建て自走式立体駐車場

某所の2階建て自走式立体駐車場 こんな感じ!

こんな感じ! この段階では食分、面積比とも0.6を越えているはず

この段階では食分、面積比とも0.6を越えているはず ご覧のとおり(7時30分頃)

ご覧のとおり(7時30分頃) 快晴だけど…

快晴だけど… さらに細くなる(7時37分頃)

さらに細くなる(7時37分頃) 食分・面積比とも最大値とほぼ同じくらいまで欠けた(7時38分頃)

食分・面積比とも最大値とほぼ同じくらいまで欠けた(7時38分頃) 木漏れ日は重なったりぼやけたりしたものもあり、芸術的

木漏れ日は重なったりぼやけたりしたものもあり、芸術的 再び立体駐車場

再び立体駐車場 魚の鱗みたい

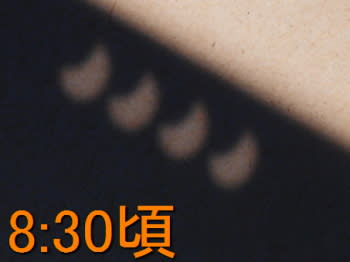

魚の鱗みたい 8時半頃。食分は0.5を切り、面積比は0.4以下

8時半頃。食分は0.5を切り、面積比は0.4以下 5円玉よりは近い距離(30センチくらい)でくっきりと像が浮かんだ

5円玉よりは近い距離(30センチくらい)でくっきりと像が浮かんだ 小さな4つの太陽(肉眼ではもっとくっきり見えました)

小さな4つの太陽(肉眼ではもっとくっきり見えました)

白はちょっと早い

白はちょっと早い

胡月池越しに

胡月池越しに 記事冒頭の写真もここです

記事冒頭の写真もここです 保戸野みその通り

保戸野みその通り

斑点入りの花弁

斑点入りの花弁 広小路の秋田駅と千秋公園の間の「駅前店」跡

広小路の秋田駅と千秋公園の間の「駅前店」跡 奥の壁には落書きが…

奥の壁には落書きが… 広小路の秋田西武前

広小路の秋田西武前 赤い八重咲き?

赤い八重咲き? 秋田市役所前の花時計

秋田市役所前の花時計 パンジーの花時計

パンジーの花時計

(

(

逆光と影で写りが悪いですが道路側からと中庭側から

逆光と影で写りが悪いですが道路側からと中庭側から たくさんの花が着いている

たくさんの花が着いている 紺色になった

紺色になった Googleマップに加筆。赤い線が循環バスルート、細い青は既存一般路線バス(主要路線のみ)

Googleマップに加筆。赤い線が循環バスルート、細い青は既存一般路線バス(主要路線のみ) 「ごまふあざらし ザックチョコ」576kcal、「ホッキョクグマ ミルク&カスタード」352kcal

「ごまふあざらし ザックチョコ」576kcal、「ホッキョクグマ ミルク&カスタード」352kcal パンが2枚重なっている

パンが2枚重なっている 中にチョコクリーム

中にチョコクリーム 真っ白

真っ白 ミルク味とカスタードの2種のクリーム

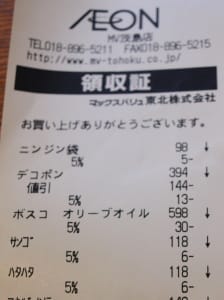

ミルク味とカスタードの2種のクリーム 「はたはた チョコとカスタードのデニッシュ」(カロリー確認を忘れました…)、「サンゴ サクランボクリーム&ホイップ」296kcal

「はたはた チョコとカスタードのデニッシュ」(カロリー確認を忘れました…)、「サンゴ サクランボクリーム&ホイップ」296kcal 薄っぺら

薄っぺら クリームパンがピンク色になったみたいな…

クリームパンがピンク色になったみたいな… ピンクのクリームも入っている

ピンクのクリームも入っている 「ちんあなご けずりチョコクリームサンド」379kcal

「ちんあなご けずりチョコクリームサンド」379kcal

「サンゴ」「ハタハタ」(マックスバリュ東北)

「サンゴ」「ハタハタ」(マックスバリュ東北) 「タケヤ チンアナゴ」とか

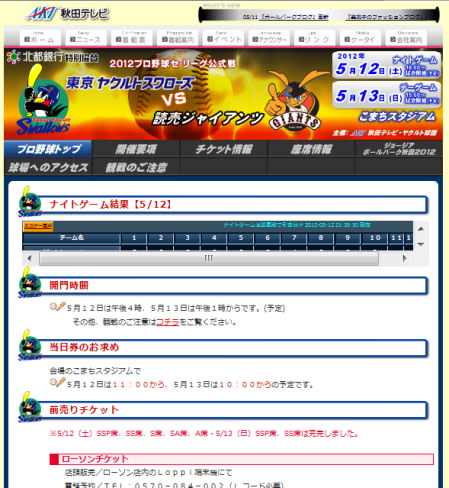

「タケヤ チンアナゴ」とか デーゲームの日曜も、薄暗くて照明が点灯

デーゲームの日曜も、薄暗くて照明が点灯 中継車が2台

中継車が2台

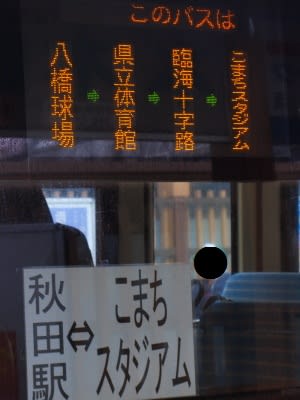

系統番号なしの「県庁・市役所 こまちスタジアム」

系統番号なしの「県庁・市役所 こまちスタジアム」 側面表示(始発バス停発車前なので、上段がスクロール表示している)

側面表示(始発バス停発車前なので、上段がスクロール表示している) 正面LEDの「こまち」の文字がころんと丸っこいゴシック体でかわいい

正面LEDの「こまち」の文字がころんと丸っこいゴシック体でかわいい 秋田中央郵便局前

秋田中央郵便局前 参道は狭く、両隣に住宅が並ぶ

参道は狭く、両隣に住宅が並ぶ 鳥居をくぐって振り返る。昔話の一場面の絵灯籠は毎年設置されるのだろうか

鳥居をくぐって振り返る。昔話の一場面の絵灯籠は毎年設置されるのだろうか

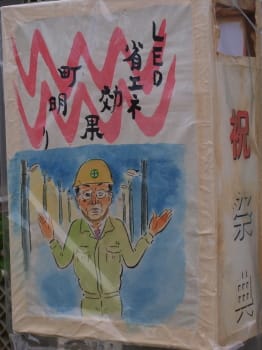

まずは町内ネタ

まずは町内ネタ 「百円の年寄り効果バスはやり」

「百円の年寄り効果バスはやり」 「猪突猛進秋田出現」

「猪突猛進秋田出現」

ホヅミ秋田市長とサタケ秋田県知事。作業服の色が違っていたり(たぶん実物に忠実)芸が細かい。何より顔がよく似てる

ホヅミ秋田市長とサタケ秋田県知事。作業服の色が違っていたり(たぶん実物に忠実)芸が細かい。何より顔がよく似てる

ハシモトさんと「永遠の総書記」&アナウンサー

ハシモトさんと「永遠の総書記」&アナウンサー 公道の向こうにもう1つ鳥居。そして狛犬さんと社殿(手前上の5人はSMAP?。裏面は七福神)

公道の向こうにもう1つ鳥居。そして狛犬さんと社殿(手前上の5人はSMAP?。裏面は七福神)