いよいよ北海道内の移動。※前回の記事

エリアが広くて特急列車を使わないと移動しにくい北海道でJRを利用する場合、フリーきっぷを使うと効率的。「北海道フリーパス」という、25500円で7日間(特急自由席に乗車可。指定席は6回まで)全線乗り放題のきっぷが常時発売されているけれど、今回の日程では無駄になる。

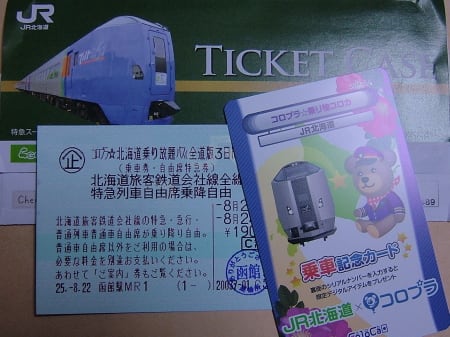

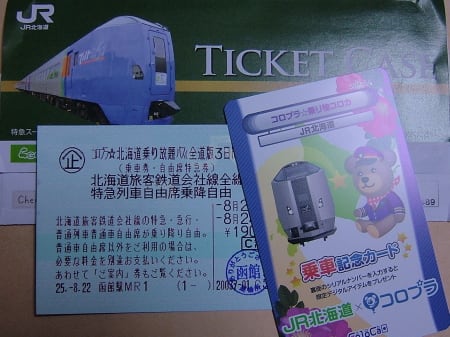

JR北海道では、期間限定のフリーきっぷを比較的よく発売していて、今回もあった。「コロプラ☆北海道乗り放題パス」というもので、特急自由席に乗車できる(指定席を利用する場合は、乗車券としてのみ有効)。

有効エリアと期間が違う3タイプあって、札幌近郊だけが2日間有効の「道央版」が8000円、全線で利用できる「全道版」が2日間で17000円、3日間で19000円。全道版は有効期間が1日違うだけで価格が2000円しか違わないのがおもしろい価格設定。

今回は、全道版3日間用を購入。

JR北海道の駅と旅行センターでしか発売しないため、北海道外では仙台と東京でしか入手できない。郵送もしてくれるらしいが、面倒だし、函館駅のみどりの窓口で購入。当日購入も可能だった。

函館駅のみどりの窓口は、本来の窓口は20時で閉まってしまう。以後は、改札口の精算窓口で発売するのだそうだ(道外でも小規模な駅ではわりとやっている方式)。

ところで、このきっぷの名称にある「コロプラ」って何?

携帯電話の位置情報を使って行うゲームのこと。これのきっぷは、それとタイアップしたもので、「コロカ」というゲーム内で使えるアイテムのカードが1枚ついてくる(大人用のみ)。コロプラをやらない人でも、きっぷは購入・利用できる(コロカは無用になるが)。

たしか青森の弘南鉄道でも、前に同趣旨のきっぷがあったはず。

本来は購入時にコロカ引き換え券が発券され、それを特定の駅でコロカに換えてもらうシステムだが、函館駅ではコロカ(「乗車記念カード」とあった)を直接くれた。

コロプラきっぷとコロカ

コロプラきっぷとコロカ

まずは札幌へ。本来なら、「スーパー北斗」または「北斗」で3時間ほど。鉄道利用なら他に選択肢はない。

しかし、昨今のJR北海道はトラブル続きで長期運休が発生し、それによって混雑が激しい列車も出ているという。

北海道の広さ、自然環境や経営状態を踏まえると、相次ぐ車両不具合には同情したくなる点もなくはないが、やっぱりJR北海道の企業としての体質には疑問を抱かざるを得ない。鉄道好きとしては、複雑な心境なのだが。

旅行中にはニュースになるような新たな車両故障などはなかったが、運休していた特急の運転再開が発表されるも、その2日後にそれを撤回する(10月いっぱいまでは運休継続)という迷走ぶり。乗客への案内や対応(臨時列車の設定方法等)についても、もう少しなんとかできそうに感じることもあった。

数年後には新幹線を運行することになる企業が、これで大丈夫なのか、不安になってしまう。

7月6日に「北斗」のキハ183系気動車のエンジンから火災が発生。これに伴って、同型エンジン搭載車両の使用が停止され、1日4往復あった「北斗」は運休。(※1本だけ「北斗」が引き続き運行されているが、それはダイヤの都合上、スーパー北斗の車両で代走しているもの。その分、スーパー北斗が1本運休)

※列車や駅の放送では、北斗運休の理由について「先日の(出火)事故の影響により」と言う場合と、「車両点検のため」と言っていた場合があった。「車両点検」で片付けられることだろうか…

ホテルから見た函館運輸所。キハ183系が所在なげにたたずむ

ホテルから見た函館運輸所。キハ183系が所在なげにたたずむ

函館駅隣接の車両基地・函館運輸所構内には、大量のキハ183が留置されていた。おそらく使用停止になっている車両だろう。

このため、現在は7往復の「スーパー北斗(1本は代走の北斗)」と臨時の北斗1往復で函館-札幌の輸送を賄っている状態。お盆は過ぎたので大混雑ではないだろうが、自由席の利用はリスキーだし、指定席も混み合っている予感がした。

実は、運休前から、目をつけていた臨時列車があった。

スーパー北斗・北斗は、函館-長万部-東室蘭-苫小牧-札幌という経路で、函館本線・室蘭本線・千歳線を走る。

今は直通列車はないのだけど、函館-札幌間には、もう1つルートが存在する。函館-長万部-ニセコ-倶知安-小樽-札幌と、函館本線だけを通るもの。通称「山線」と呼ばれる。

昔は急行や特急列車が行き交っていた山線も、今はローカル線に成り下がっていたのだが、北海道新幹線開業を控えて、ニセコ周辺の観光に結びつけようと、昨年から臨時特急列車が運行されている。

今夏は、8月10日から25日まで、札幌-長万部で「ワッカ(アイヌ語で「水」)」、小樽-函館で「ヌプリ(同「山」)」が毎日各1往復運転された。

当初の予定では、どちらの列車もキハ183系4両編成(出火で使用停止中のもキハ183だが、エンジンの型式が異なるので走行できる)が使われる予定だったが、7月26日にヌプリは別の車両3両編成に変更されることになった。おそらく、運休分を補う臨時列車用に、4両編成を捻出する目的だと思われる。

また、当初は観光列車に過ぎなかった2つの列車だが、北斗の運休を受けて、函館-札幌間の輸送力の1つとしての使命も持たされ、「お盆期間等の移動手段としてもご利用いただけます」と告知が行われた。

ヌプリなら小樽-札幌間を本数の多い普通列車で移動すればいいし、ワッカでは長万部-函館間で連絡バス(予約制・1000円)が運行されることになった。いずれにしても、北斗より時間はだいぶかかる。

急ぐ旅ではないし山線に乗ってみたいし、スーパー北斗ほど混雑しないだろうと踏んで、函館から小樽まで「ヌプリ」に乗ることにして、秋田で指定券を買っておいた。一般に8月は繁忙期で指定券料金が高くなるが、JR北海道内では8月20日で繁忙期が終わるので、通常期料金。

下りヌプリは、函館8時12分発、小樽13時08分着。5時間の旅。(小樽で接続する快速に乗れば、札幌13時52分着)

ちなみに函館を8時30分に出る「スーパー北斗3号」は、札幌に11時47分に着いてしまう。

代走でヌプリに使われる車両は、「ニセコエクスプレス」という1988年に製造されたジョイフルトレイン。外見は異なるがこれもキハ183系気動車の一員(例によってエンジンが異なるので使用停止されていない)で、日頃から富良野方面などの臨時列車に使われることがある。

「ニセコエクスプレス」という名称の通り、もともとは札幌とニセコを結ぶ目的で造られた車両のようだが、このヌプリもニセコを通るから、ある意味「ニセコエクスプレス」で間違いじゃない。

ニセコエクスプレス。前後には列車名の表示なし

ニセコエクスプレス。前後には列車名の表示なし

小樽寄り1両が自由席、残り2両が指定席。僕は2号車に割り当てられた。

側面の行き先表示もないため、ドアに紙を貼って対応

側面の行き先表示もないため、ドアに紙を貼って対応

車両変更にともなって、車内販売が中止された(車内にソフトドリンクの自販機はある)。ニセコの「ミルク工房」のアイスクリームが食べたかったのに…

こういう場合、JR東日本秋田支社辺りなら、ホームでも車内でも、発車前に「この列車には、車内販売(と自販機)はございません。ホームの売店や自動販売機をご利用ください」と耳にタコができるほど放送されるものだが、ヌプリでは車内だけで最低限の回数しか放送されなかった。(車両が変更されたことや車内販売が中止されたことには触れなかった)

しかも、

ホームの売店が閉まっている(隣のスーパー北斗のホームでは営業していた)

ホームの売店が閉まっている(隣のスーパー北斗のホームでは営業していた)

自社の車両トラブルが原因で、客に不便をかけているのだから、もう少し気を利かせるべきだ。

やはり、車内は自由席・指定席ともガラガラ。

発車する時にスーパー北斗の自由席を覗いた限りでは、こちらも空席があったようだが、途中駅から多く乗車してくるはず。

ジョイフルトレインといえば、床がかさ上げされるなど、普通の列車より豪華な仕様になっているもの(JR北海道のノースレインボーエクスプレス)。

このニセコエクスプレスも、多少床が高くなっているものの、階段でなく緩いスロープなのでそれほどでもない(むしろ天井が高く感じられる)。先頭でも運転席越しに前方がよく見えるというわけでもないようだ。

ニセコエクスプレスの車内

ニセコエクスプレスの車内

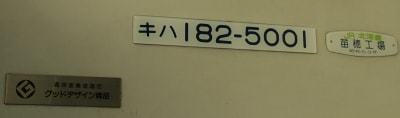

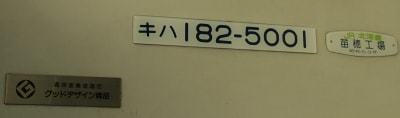

グッドデザイン賞受賞

グッドデザイン賞受賞

座席は腰がきゅっと固定されるような、独特の座り心地。悪くはないが、それほどでもない。窓が大きく、ちょうどいい位置にあって、眺望は良好。

荷棚に各席ごとの読書灯があるのはいいとして、車内放送のスピーカーと冷房の吹き出し口までがあるのが、ミョーに豪華。

冷房吹き出し口は、同時期のバスや一部鉄道用気動車でも見られる、半球形の部分が動いて風向きを変えられ、ネジで風量を調節(停止も可)できるもの。ただこの車両の場合、席と席の間にライン状の吹き出し口もあって、こちらは停止できない。

列車には、車掌と「ヌプリスタッフ」と呼ばれる女性が乗務。(本来ならさらに車内販売の客室乗務員もいるんだろう)

ヌプリスタッフは、要所要所での観光案内(車掌もやっていたけど)や乗車証明書の配布を行う。

函館から長万部までは一本道だから、北斗で何度か通っている。

スーパー北斗は1時間10分ほどなのに、ヌプリは2時間04分もかかる。車両の性能差もあるが、臨時列車の宿命・運転停車があるため。

大沼公園で駒ヶ岳を望む

大沼公園で駒ヶ岳を望む

大沼公園の次の赤井川駅で10分停まって後続のスーパー北斗3号に抜かれ、3つ先の姫川駅で5分停まって快速とすれ違い。

車窓に海(内浦湾・噴火湾)が広がる

車窓に海(内浦湾・噴火湾)が広がる

いかめしで有名な森駅(1分停車で販売などはなかった)の次は、「八雲」という駅に停車。

その八雲町について、ヌプリスタッフから「2005年に合併で新しい八雲町が成立し、国内唯一の太平洋と日本海両方に面する町となった。この合併は「支庁」を越えた合併で、2つの海に面することにちなんで「二海郡(ふたみぐん)」が新設された。」といった案内があった。こういう情報が楽しい。

その八雲駅の手前(山越-八雲間)で、列車が減速(25km/h)した。8月17日に貨物列車が脱線した事故現場。線路の砂利が流出し、復旧まで3日かかった。

大きな土のうが積まれている

大きな土のうが積まれている

もっと山の中かと思っていたが、すぐ近くが国道5号線と海で、家も点在していた。

また、とても細い川(だからこそ、すぐあふれてしまったのだろうけど)だった。

長万部に到着。5分停車して、いよいよ山線へ進む。

長万部といえば、駅弁の「かなやのかにめし」。北斗・スーパー北斗では、客室乗務員が車内で予約を取って、長万部で積み込んで席まで届けてくれる。

ヌプリではそのサービスはなく、各自で予約すればホームまで業者が届けてくれるだけだった。(この日はいなかった)

停車時間を利用して、直接駅前の店舗へ行って買ってきた人(ヌプリスタッフが場所を教えたようだ)はいた。ホームで立ち売りしてくれてもいいんじゃないだろうか。

【9月1日追記】長万部始発の下り「ワッカ」では、車内販売でかにめしを扱っていたらしい。(上りでは小樽の駅弁を販売)

だから、ヌプリでも(車両変更されずに)車内販売があれば、売っていたのかもしれない。(だからこそ、車販が中止になった分、ホームで売れば良さそうなものだけど…)

長万部駅のホームで、

車内を覗きこむ、ゆるキャラは誰?

車内を覗きこむ、ゆるキャラは誰?

続きます。

エリアが広くて特急列車を使わないと移動しにくい北海道でJRを利用する場合、フリーきっぷを使うと効率的。「北海道フリーパス」という、25500円で7日間(特急自由席に乗車可。指定席は6回まで)全線乗り放題のきっぷが常時発売されているけれど、今回の日程では無駄になる。

JR北海道では、期間限定のフリーきっぷを比較的よく発売していて、今回もあった。「コロプラ☆北海道乗り放題パス」というもので、特急自由席に乗車できる(指定席を利用する場合は、乗車券としてのみ有効)。

有効エリアと期間が違う3タイプあって、札幌近郊だけが2日間有効の「道央版」が8000円、全線で利用できる「全道版」が2日間で17000円、3日間で19000円。全道版は有効期間が1日違うだけで価格が2000円しか違わないのがおもしろい価格設定。

今回は、全道版3日間用を購入。

JR北海道の駅と旅行センターでしか発売しないため、北海道外では仙台と東京でしか入手できない。郵送もしてくれるらしいが、面倒だし、函館駅のみどりの窓口で購入。当日購入も可能だった。

函館駅のみどりの窓口は、本来の窓口は20時で閉まってしまう。以後は、改札口の精算窓口で発売するのだそうだ(道外でも小規模な駅ではわりとやっている方式)。

ところで、このきっぷの名称にある「コロプラ」って何?

携帯電話の位置情報を使って行うゲームのこと。これのきっぷは、それとタイアップしたもので、「コロカ」というゲーム内で使えるアイテムのカードが1枚ついてくる(大人用のみ)。コロプラをやらない人でも、きっぷは購入・利用できる(コロカは無用になるが)。

たしか青森の弘南鉄道でも、前に同趣旨のきっぷがあったはず。

本来は購入時にコロカ引き換え券が発券され、それを特定の駅でコロカに換えてもらうシステムだが、函館駅ではコロカ(「乗車記念カード」とあった)を直接くれた。

コロプラきっぷとコロカ

コロプラきっぷとコロカまずは札幌へ。本来なら、「スーパー北斗」または「北斗」で3時間ほど。鉄道利用なら他に選択肢はない。

しかし、昨今のJR北海道はトラブル続きで長期運休が発生し、それによって混雑が激しい列車も出ているという。

北海道の広さ、自然環境や経営状態を踏まえると、相次ぐ車両不具合には同情したくなる点もなくはないが、やっぱりJR北海道の企業としての体質には疑問を抱かざるを得ない。鉄道好きとしては、複雑な心境なのだが。

旅行中にはニュースになるような新たな車両故障などはなかったが、運休していた特急の運転再開が発表されるも、その2日後にそれを撤回する(10月いっぱいまでは運休継続)という迷走ぶり。乗客への案内や対応(臨時列車の設定方法等)についても、もう少しなんとかできそうに感じることもあった。

数年後には新幹線を運行することになる企業が、これで大丈夫なのか、不安になってしまう。

7月6日に「北斗」のキハ183系気動車のエンジンから火災が発生。これに伴って、同型エンジン搭載車両の使用が停止され、1日4往復あった「北斗」は運休。(※1本だけ「北斗」が引き続き運行されているが、それはダイヤの都合上、スーパー北斗の車両で代走しているもの。その分、スーパー北斗が1本運休)

※列車や駅の放送では、北斗運休の理由について「先日の(出火)事故の影響により」と言う場合と、「車両点検のため」と言っていた場合があった。「車両点検」で片付けられることだろうか…

ホテルから見た函館運輸所。キハ183系が所在なげにたたずむ

ホテルから見た函館運輸所。キハ183系が所在なげにたたずむ函館駅隣接の車両基地・函館運輸所構内には、大量のキハ183が留置されていた。おそらく使用停止になっている車両だろう。

このため、現在は7往復の「スーパー北斗(1本は代走の北斗)」と臨時の北斗1往復で函館-札幌の輸送を賄っている状態。お盆は過ぎたので大混雑ではないだろうが、自由席の利用はリスキーだし、指定席も混み合っている予感がした。

実は、運休前から、目をつけていた臨時列車があった。

スーパー北斗・北斗は、函館-長万部-東室蘭-苫小牧-札幌という経路で、函館本線・室蘭本線・千歳線を走る。

今は直通列車はないのだけど、函館-札幌間には、もう1つルートが存在する。函館-長万部-ニセコ-倶知安-小樽-札幌と、函館本線だけを通るもの。通称「山線」と呼ばれる。

昔は急行や特急列車が行き交っていた山線も、今はローカル線に成り下がっていたのだが、北海道新幹線開業を控えて、ニセコ周辺の観光に結びつけようと、昨年から臨時特急列車が運行されている。

今夏は、8月10日から25日まで、札幌-長万部で「ワッカ(アイヌ語で「水」)」、小樽-函館で「ヌプリ(同「山」)」が毎日各1往復運転された。

当初の予定では、どちらの列車もキハ183系4両編成(出火で使用停止中のもキハ183だが、エンジンの型式が異なるので走行できる)が使われる予定だったが、7月26日にヌプリは別の車両3両編成に変更されることになった。おそらく、運休分を補う臨時列車用に、4両編成を捻出する目的だと思われる。

また、当初は観光列車に過ぎなかった2つの列車だが、北斗の運休を受けて、函館-札幌間の輸送力の1つとしての使命も持たされ、「お盆期間等の移動手段としてもご利用いただけます」と告知が行われた。

ヌプリなら小樽-札幌間を本数の多い普通列車で移動すればいいし、ワッカでは長万部-函館間で連絡バス(予約制・1000円)が運行されることになった。いずれにしても、北斗より時間はだいぶかかる。

急ぐ旅ではないし山線に乗ってみたいし、スーパー北斗ほど混雑しないだろうと踏んで、函館から小樽まで「ヌプリ」に乗ることにして、秋田で指定券を買っておいた。一般に8月は繁忙期で指定券料金が高くなるが、JR北海道内では8月20日で繁忙期が終わるので、通常期料金。

下りヌプリは、函館8時12分発、小樽13時08分着。5時間の旅。(小樽で接続する快速に乗れば、札幌13時52分着)

ちなみに函館を8時30分に出る「スーパー北斗3号」は、札幌に11時47分に着いてしまう。

代走でヌプリに使われる車両は、「ニセコエクスプレス」という1988年に製造されたジョイフルトレイン。外見は異なるがこれもキハ183系気動車の一員(例によってエンジンが異なるので使用停止されていない)で、日頃から富良野方面などの臨時列車に使われることがある。

「ニセコエクスプレス」という名称の通り、もともとは札幌とニセコを結ぶ目的で造られた車両のようだが、このヌプリもニセコを通るから、ある意味「ニセコエクスプレス」で間違いじゃない。

ニセコエクスプレス。前後には列車名の表示なし

ニセコエクスプレス。前後には列車名の表示なし小樽寄り1両が自由席、残り2両が指定席。僕は2号車に割り当てられた。

側面の行き先表示もないため、ドアに紙を貼って対応

側面の行き先表示もないため、ドアに紙を貼って対応車両変更にともなって、車内販売が中止された(車内にソフトドリンクの自販機はある)。ニセコの「ミルク工房」のアイスクリームが食べたかったのに…

こういう場合、JR東日本秋田支社辺りなら、ホームでも車内でも、発車前に「この列車には、車内販売(と自販機)はございません。ホームの売店や自動販売機をご利用ください」と耳にタコができるほど放送されるものだが、ヌプリでは車内だけで最低限の回数しか放送されなかった。(車両が変更されたことや車内販売が中止されたことには触れなかった)

しかも、

ホームの売店が閉まっている(隣のスーパー北斗のホームでは営業していた)

ホームの売店が閉まっている(隣のスーパー北斗のホームでは営業していた)自社の車両トラブルが原因で、客に不便をかけているのだから、もう少し気を利かせるべきだ。

やはり、車内は自由席・指定席ともガラガラ。

発車する時にスーパー北斗の自由席を覗いた限りでは、こちらも空席があったようだが、途中駅から多く乗車してくるはず。

ジョイフルトレインといえば、床がかさ上げされるなど、普通の列車より豪華な仕様になっているもの(JR北海道のノースレインボーエクスプレス)。

このニセコエクスプレスも、多少床が高くなっているものの、階段でなく緩いスロープなのでそれほどでもない(むしろ天井が高く感じられる)。先頭でも運転席越しに前方がよく見えるというわけでもないようだ。

ニセコエクスプレスの車内

ニセコエクスプレスの車内 グッドデザイン賞受賞

グッドデザイン賞受賞座席は腰がきゅっと固定されるような、独特の座り心地。悪くはないが、それほどでもない。窓が大きく、ちょうどいい位置にあって、眺望は良好。

荷棚に各席ごとの読書灯があるのはいいとして、車内放送のスピーカーと冷房の吹き出し口までがあるのが、ミョーに豪華。

冷房吹き出し口は、同時期のバスや一部鉄道用気動車でも見られる、半球形の部分が動いて風向きを変えられ、ネジで風量を調節(停止も可)できるもの。ただこの車両の場合、席と席の間にライン状の吹き出し口もあって、こちらは停止できない。

列車には、車掌と「ヌプリスタッフ」と呼ばれる女性が乗務。(本来ならさらに車内販売の客室乗務員もいるんだろう)

ヌプリスタッフは、要所要所での観光案内(車掌もやっていたけど)や乗車証明書の配布を行う。

函館から長万部までは一本道だから、北斗で何度か通っている。

スーパー北斗は1時間10分ほどなのに、ヌプリは2時間04分もかかる。車両の性能差もあるが、臨時列車の宿命・運転停車があるため。

大沼公園で駒ヶ岳を望む

大沼公園で駒ヶ岳を望む大沼公園の次の赤井川駅で10分停まって後続のスーパー北斗3号に抜かれ、3つ先の姫川駅で5分停まって快速とすれ違い。

車窓に海(内浦湾・噴火湾)が広がる

車窓に海(内浦湾・噴火湾)が広がるいかめしで有名な森駅(1分停車で販売などはなかった)の次は、「八雲」という駅に停車。

その八雲町について、ヌプリスタッフから「2005年に合併で新しい八雲町が成立し、国内唯一の太平洋と日本海両方に面する町となった。この合併は「支庁」を越えた合併で、2つの海に面することにちなんで「二海郡(ふたみぐん)」が新設された。」といった案内があった。こういう情報が楽しい。

その八雲駅の手前(山越-八雲間)で、列車が減速(25km/h)した。8月17日に貨物列車が脱線した事故現場。線路の砂利が流出し、復旧まで3日かかった。

大きな土のうが積まれている

大きな土のうが積まれているもっと山の中かと思っていたが、すぐ近くが国道5号線と海で、家も点在していた。

また、とても細い川(だからこそ、すぐあふれてしまったのだろうけど)だった。

長万部に到着。5分停車して、いよいよ山線へ進む。

長万部といえば、駅弁の「かなやのかにめし」。北斗・スーパー北斗では、客室乗務員が車内で予約を取って、長万部で積み込んで席まで届けてくれる。

ヌプリではそのサービスはなく、各自で予約すればホームまで業者が届けてくれるだけだった。(この日はいなかった)

停車時間を利用して、直接駅前の店舗へ行って買ってきた人(ヌプリスタッフが場所を教えたようだ)はいた。ホームで立ち売りしてくれてもいいんじゃないだろうか。

【9月1日追記】長万部始発の下り「ワッカ」では、車内販売でかにめしを扱っていたらしい。(上りでは小樽の駅弁を販売)

だから、ヌプリでも(車両変更されずに)車内販売があれば、売っていたのかもしれない。(だからこそ、車販が中止になった分、ホームで売れば良さそうなものだけど…)

長万部駅のホームで、

車内を覗きこむ、ゆるキャラは誰?

車内を覗きこむ、ゆるキャラは誰?続きます。

こんな標識があったら

こんな標識があったら 突き当りの丁字路の手前に「ここまで」

突き当りの丁字路の手前に「ここまで」 「ここから」

「ここから」 左が30キロ制限の道、前後が一方通行路

左が30キロ制限の道、前後が一方通行路 やっぱり「ここまで」

やっぱり「ここまで」 この道が一方通行路。30km/h制限だとしても緩すぎる規制だと思うけど

この道が一方通行路。30km/h制限だとしても緩すぎる規制だと思うけど

函館山と函館の街、そして港へ向かう船

函館山と函館の街、そして港へ向かう船

夜の松風町(まつかぜちょう)

夜の松風町(まつかぜちょう) 函館駅

函館駅 棒二森屋

棒二森屋 「株式会社ダイエー グルメシティ 棒二森屋店」

「株式会社ダイエー グルメシティ 棒二森屋店」 函館朝市

函館朝市 ただの広場

ただの広場 こんなレリーフもあった

こんなレリーフもあった イカ広場からの眺め

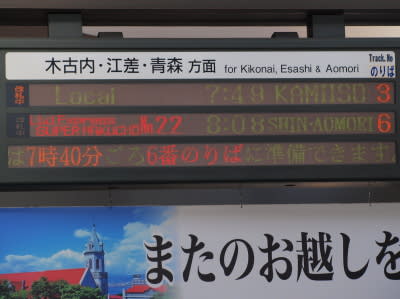

イカ広場からの眺め 函館駅改札口上の発車標

函館駅改札口上の発車標 国道7号線の橋

国道7号線の橋 木が引っ掛かり、電柱が傾いている

木が引っ掛かり、電柱が傾いている 一面の田んぼと向こうに男鹿の山

一面の田んぼと向こうに男鹿の山 上の写真右側を拡大

上の写真右側を拡大 左側と右側に地面までの雲

左側と右側に地面までの雲 水面が残存湖で向こうが大潟村

水面が残存湖で向こうが大潟村 なんじゃこりゃ?!

なんじゃこりゃ?! でも、これはこれでおもしろいかも

でも、これはこれでおもしろいかも (再掲)

(再掲) 32109-5(藤代車庫所属)

32109-5(藤代車庫所属) 秋田市大森山動物園の広告は継続中。51004-5(藤代)

秋田市大森山動物園の広告は継続中。51004-5(藤代)

通町

通町 一般路線は「TOURIMACHI」、ぐるるは「TORIMACHI」

一般路線は「TOURIMACHI」、ぐるるは「TORIMACHI」 モデル:あどれ(左奥に「834」がちょっと写っている)

モデル:あどれ(左奥に「834」がちょっと写っている) ※循環バスのポール更新前の撮影

※循環バスのポール更新前の撮影

今までなかったモノがいくつか

今までなかったモノがいくつか

矢印が設置された照明

矢印が設置された照明 解体直前の2・1番バース

解体直前の2・1番バース 4番バース

4番バース ぽぽろーどから見下ろす

ぽぽろーどから見下ろす

立派な緑のカーテン

立派な緑のカーテン 西武秋田店

西武秋田店

オレンジ色がちらほら

オレンジ色がちらほら 熟すとヘチマくらいに大きくなるのか

熟すとヘチマくらいに大きくなるのか 前より明るい

前より明るい 手形側。切り通しの区間でもちょっとだけ涼しさが味わえる

手形側。切り通しの区間でもちょっとだけ涼しさが味わえる たけやのとはどこか違う?

たけやのとはどこか違う? 菊(?)の花?

菊(?)の花?

ハスと提灯2種

ハスと提灯2種 左も提灯だけど

左も提灯だけど 右上のものは?

右上のものは? 背中合わせのこれは?

背中合わせのこれは?

仏様!

仏様! 学生調理 325kcal

学生調理 325kcal 学生調理

学生調理 秋田のお昼の定番 給食パン 3個443kcal

秋田のお昼の定番 給食パン 3個443kcal 昔はもっと模様がはっきりしていたか?

昔はもっと模様がはっきりしていたか?

6月21日

6月21日  6月30日

6月30日 7月4日

7月4日 7月15日

7月15日 7月20日

7月20日 完成

完成 南西側ぽぽろーどの上から

南西側ぽぽろーどの上から 北側から

北側から

閉塞感を解消するため?

閉塞感を解消するため? 波打っている

波打っている 設置予定場所

設置予定場所 赤矢印の縁石と壁の間に空間があり、歩こうと思えば歩ける

赤矢印の縁石と壁の間に空間があり、歩こうと思えば歩ける ベンチが置かれた

ベンチが置かれた ベンチはあるけれど。後方の旧1番乗り場との格差が…

ベンチはあるけれど。後方の旧1番乗り場との格差が… すぐ後ろに足場が設置されたけれど?

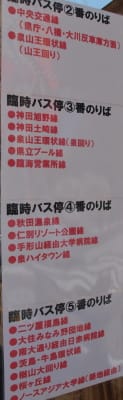

すぐ後ろに足場が設置されたけれど? 4番バース臨時2~5番乗り場の割り振り

4番バース臨時2~5番乗り場の割り振り 「降車専用」が設置された!

「降車専用」が設置された! 7月初めの千秋トンネル西側(保戸野側)

7月初めの千秋トンネル西側(保戸野側) 2週間後。さらに繁茂している

2週間後。さらに繁茂している トラックやバスだと運転席にかかるのでは?

トラックやバスだと運転席にかかるのでは? きれいに刈られている

きれいに刈られている なんか薄暗い?

なんか薄暗い? (再掲)オレンジ色の光に包まれていたけれど

(再掲)オレンジ色の光に包まれていたけれど 出口ははるか遠く?!

出口ははるか遠く?! 手前左の赤いのは

手前左の赤いのは スーパーこまちバス!!(ちょうどいいアングルだとフェンス越しになってしまう)

スーパーこまちバス!!(ちょうどいいアングルだとフェンス越しになってしまう)

後部

後部 ナンバープレートは「秋田230 い・・・6」

ナンバープレートは「秋田230 い・・・6」 (

( (再掲)はやぶさカラーバス

(再掲)はやぶさカラーバス 青いラインとツバメマークが好きです

青いラインとツバメマークが好きです

左側のひな壇の観覧席はびっしり

左側のひな壇の観覧席はびっしり

下米町一丁目(とそのスポンサー)

下米町一丁目(とそのスポンサー) 一ノ坪。左の竿燈は提灯の下に扇形の飾りが付いていて、「一ノ坪」の文字が青く光っている

一ノ坪。左の竿燈は提灯の下に扇形の飾りが付いていて、「一ノ坪」の文字が青く光っている

提灯の重なりが美しい

提灯の重なりが美しい 大野線

大野線 (再掲)大野線を走る小田急中古ノンステップ「976」

(再掲)大野線を走る小田急中古ノンステップ「976」 (

( 今回変わった「139」

今回変わった「139」 明治屋ホームページより

明治屋ホームページより エルガ「977」と以前からのエルガミオ「316」

エルガ「977」と以前からのエルガミオ「316」 (

( 「795」と「秋田22い685」

「795」と「秋田22い685」 キリのいい「800」

キリのいい「800」 2台が並ぶのは珍しいかも。いずれも中古の「491」と「587」

2台が並ぶのは珍しいかも。いずれも中古の「491」と「587」