長野市を後に、今日の宿泊地・上諏訪へ。上諏訪は中央本線沿いだから、まずは松本へ向かう。

長野市と松本市は、JRでは62.7キロの距離。高速バスは、1時間に1本、所要時間1時間半、通常運賃1100円(往復割引等あり)。

今回は、秋田から通しの乗車券が使えるから、運賃はJRのほうが割安。普通列車だと、毎時ほぼ1本で所要時間は1時間10分。特急は、長野-名古屋を結ぶ特急「(ワイドビュー)しなの」が毎時1本、所要時間約50分。自由席特急料金は1180円。

昔、松本から長野まで、しなのの自由席に乗ったことがあったが、自由席は混雑していた。しなのは自由席は常に2両だけだそうで、1180円も払って座れなければもったいない。

普通列車にしようかなと思いつつ、「おトクなきっぷ」を調べると、いいものがあった。【このきっぷは2019年春で名称・効力が変更されました。以下は変更以前の内容です】

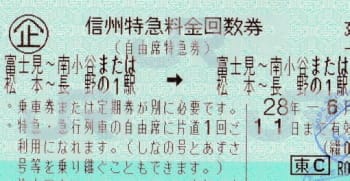

「信州特急料金回数券」である。

長野県内JR東日本エリアの特急運行区間

長野県内JR東日本エリアの特急運行区間長野-松本のみならず、長野県内のJR東日本エリアのすべての特急の自由席に利用できる回数券。

しかも、松本駅や塩尻駅で「しなの」と「あずさ」を乗り継ぐ場合は、通常なら特急券を分けて買わないといけないが、この回数券なら1回分の券で通しで利用できる。ただし、北陸(長野)新幹線、「しなの」のJR東海区間は利用できない。

乗車券は別途必要だが、特急の乗車券として有効な他のフリーきっぷ等でも可(青春18きっぷ等特急乗車券として使えないものは不可)。

4枚つづり・1か月有効で2040円。利用条件・価格等は利用の都度、各自ご確認願います。

したがって、正規料金1180円の長野-松本なら、2回使うだけでモトが取れてしまうのだ。

さらに、「しなの」に限り、自由席の車両だけでなく、普通車指定席の空席に座ることも可能! ※信州特急料金回数券のみの特例で、普通の自由席特急券ではダメ。

これって、かなりお得じゃありません?!

これの秋田県版「秋田特急料金回数券」があってもいいのでは? 「こまち」も利用できるようにして。秋田支社さん、いかがでしょう。

長野駅の指定席券売機で購入。在来線側にも新幹線側にもあった。

長野エリアはおトクなきっぷが多く出ているせいか、画面がやや複雑。階層が深くて、「おトクなきっぷ」を選んだ後、2ページ目の画面で「松本・塩尻方面」とかいう方面を選んで、その中にやっと「信州特急料金回数券」があった。

秋田駅なら、指定席券売機の周りにみどりの窓口と同じ乗車券袋が置いてあるものだけど、長野駅にはひとつもなかった。この点は秋田支社のほうが親切。

ビューカードでは、利用可能額の中に、「指定商品利用可能額」というのが別に設定されている。Suicaチャージや料金回数券がそこに含まれるので、信州特急料金回数券も該当した。換金目的で大量購入されるのを防止するためなんだろうけど、個人的には別段困ることはない。

定期券サイズの本券4枚のほか、横長の表紙とアンケート付き。

券面の区間は「富士見~南小谷または松本~長野の1駅 → 富士見~南小谷または松本~長野の1駅」と表示。

ちょっと面食らったが、要は長野県内東日本エリアなら、どの駅でも乗れて、どの駅でも降りられるという意味。

急行にも乗れるんだ。走っていればの話だけど。

名古屋行き「しなの」は、大部分が長野駅を毎時00分発。

乗ることにした16号は例外で、14時04分発。途中停車駅は他と同じ篠ノ井駅1つだけで、松本までの所要時間は48分と少し短い。わずかながら俊足の列車。今年3月までは名古屋から先、東海道本線に乗り入れて大阪まで行っていたダイヤだった。

しなのは、JR東海の383系電車。1994年から走る、カーブを高速で通過できる「振り子式」車両。

「ワイドビュー」の愛称を象徴するパノラマタイプの先頭グリーン車、JR東海らしいステンレスボディにオレンジ色のラインが、東日本エリアでは異彩を放つ。

しなのは基本的に6両編成。増結して8両や10両で走る場合もある。

毎日なのかは分からないが、16号は10両のことが多いそうで、この時も堂々の10両編成。

逆光ですが編成の長さをご覧ください

逆光ですが編成の長さをご覧くださいしかも、グリーン車が1号車と7号車の2両も付いている。

編成どうしの中間連結部

編成どうしの中間連結部でも、自由席はやっぱり2両だけ。座りきれるかは分からないけれど、けっこうな人が乗り込んでいた。

それを尻目に指定席へ。(グリーン車を除いて)6両もあるからかえって迷ってしまうけれど、どの車両もだいぶ空いている。5人くらいしか座っていない、特に空いた車両に目星を付ける。

全席指定の秋田新幹線「こまち」で、特定特急券で乗った場合、先に座っていると後から指定券を持った人が来て、面倒(席移動の手間のほか、互いに少々気まずかったり/申し訳なかったり、相手が物分りの悪い人だったり…)。

今回も同じ不安があるので、発車ぎりぎりに着席。

途中停車駅は小さな駅1つだけだから、そこからこの席に人が来る確率は低い。

国鉄時代の381系を踏襲したトレインマーク

国鉄時代の381系を踏襲したトレインマーク最近のJR東日本の特急とは、どこか違う乗り心地と座り心地。振り子式のせいもあるかもしれないが、振り子式車両特有の車両が大きく傾く感覚はない。悪くはない。(所々くたびれた設備もあったけど)

カーブで前方に先頭車が見えるのは、長編成列車ならでは

カーブで前方に先頭車が見えるのは、長編成列車ならでは車掌は、東日本区間最後の塩尻まで、長野総合運輸区の人が2名乗務。「総合運輸区」という名称からして、北陸新幹線のほうも担当するのだろうか。

車内販売は、JR東海区間も含めて全区間なし。ちなみに北陸新幹線でも「あさま」ではなくなって、長野にはNREの支店もないそうだ(松本にはある)。

14時12分に篠ノ井駅着・発。信越本線から篠ノ井線に入る。

発車後、車掌から「日本三大車窓」である「姨捨(駅名の読みは、おばすて)」の案内がある。長野市がある盆地・善光寺平を見渡せ、棚田や夜景も眺められる場所。14時22分頃通過するとのこと。

姨捨駅は、本線から分岐した位置にあり、普通列車はスイッチバックをする。特急は本線を一気に通過。

車窓を楽しめるのは、上り列車では左側。東向きだから、朝は逆光になりそう。

以前通った時は、上記の通り混んでいて反対側の通路側の席で、よく見られなかった。

今回は、空いた車内から眺められ、通過時刻まで教えてくれたので、万全の体制。近くの席に1人で乗っていた、欧米系外国人男性を初め、他のお客も左側を注目。

左に大きくカーブすると、視界が開けた。

すると、車掌が現れた。もしや…

「乗車券・特急券を拝見します」

って、このタイミングで車内検札!【30日追記】指定券発券状況が分かる端末は使用しておらず、全員に検札を実施。

車内検札が大事な仕事なのは分かるけど、このくらいの乗車状況なら、姥捨通過まで待ってくれてもいいのでは…

しかも、来たのは、たぶんさっき案内放送を入れてくれた車掌さん。気が利いた放送をしてくれると好感を持ったけれど、ルーティン(←悪い意味で)で放送しただけだったのね…

秋田発の乗車券+信州特急料金回数券の組み合わせにスタンプを入れてもらい、あわてて窓を見る。

手前に棚田。奥が長野市街

手前に棚田。奥が長野市街 手前は千曲川(新潟県における信濃川)

手前は千曲川(新潟県における信濃川)姥捨駅は今走っている線路の下にあるので、その位置は分かりにくい。普通電車の姿が見えたが、そこか。

減速せずに通っただけだったが、数分間は角度を変えながら風景を楽しめた。

今度は右へカーブして向きを変えて、姥捨の車窓は終わった。

※姥捨駅で長時間停車したり、夜景を鑑賞できたりする観光列車もあるので、じっくり楽しむこともできる。

帰りに乗った下りしなのでは、車窓の案内放送はなかった。

帰りに撮影

帰りに撮影高架は北陸新幹線か。この付近では、千曲川の両岸で篠ノ井線とほぼ並行している。

右車窓に北アルプスの山並みが徐々に大きくなり、松本に到着。

このまま上諏訪へ向かうので、信州特急料金回数券の恩恵を受けるべく「あずさ」に乗り継ぐ。次の塩尻駅(ここが篠ノ井線の終点)でもいいけれど、松本のほうが無難と判断。

松本駅の発車標。右の「両数」欄には「試験中」というラベルが貼ってあった

松本駅の発車標。右の「両数」欄には「試験中」というラベルが貼ってあった松本駅改札内通路の発車標を見て、忘れていたことを思い出した。

「しなの」は「L(エル)特急」だった!

L特急は、国鉄が1972年に定めた、特急列車の一部を指す愛称。本数が多く、運行時刻が統一されて自由席がある特急のことで、「L」と列車の横顔をモチーフにしたマークも作られた。

後にL特急とそうでない特急の区別があいまいになってきて、2002年にJR東日本が(他社からの乗り入れ列車を除いて)L特急の呼称を廃止したのを皮切りに、他社も追随。今はJR北海道とJR東海だけで使われている。

今回は「しなの」の放送でも、車両の表示でも、L特急の案内はなかった。JR東海自身が、積極的に使わなくなっているのか、乗り入れ先のJR東日本への遠慮なのか。

383系側面の行き先表示

383系側面の行き先表示反対に松本駅では、JR東海に気を使ったのか、律儀にマークを出しているのがおもしろい。(長野駅は見なかったけどどうなんだろう?)

英語でも表示

英語でも表示あずさは自由席にしか座れないが、自由席は3両。松本発車時点では余裕で座れた。

塩尻、岡谷、下諏訪とこまめに停車して、松本から30分弱。右に諏訪湖が近づけば、上諏訪到着。続きます。

東方面。雪がない

東方面。雪がない なんと!(右手前の十字架は土崎駅前の教会)

なんと!(右手前の十字架は土崎駅前の教会)

上と同じ写真から旧体育館をトリミング

上と同じ写真から旧体育館をトリミング

長電権堂ビル。ここから見るとヨーカドー色が薄い

長電権堂ビル。ここから見るとヨーカドー色が薄い

これが元・ダイエー長野店

これが元・ダイエー長野店

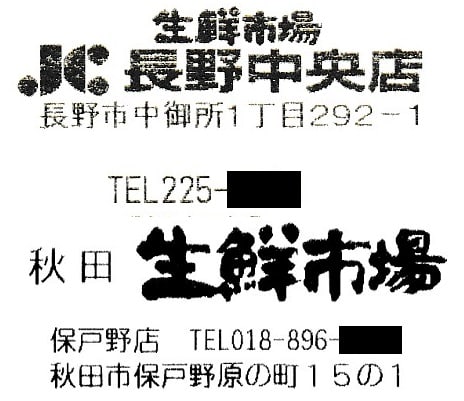

このスーパー

このスーパー 「生鮮市場JC長野中央店」

「生鮮市場JC長野中央店」 秋田生鮮市場保戸野店。手前の大判焼きの小屋は現在はなし

秋田生鮮市場保戸野店。手前の大判焼きの小屋は現在はなし 長野

長野 秋田

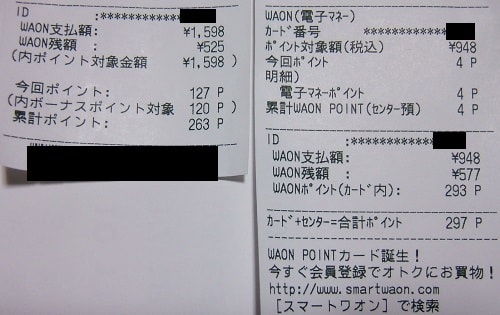

秋田 レシートの上部。長野のほうは小さくて省略気味

レシートの上部。長野のほうは小さくて省略気味 左が今まで、右が23日

左が今まで、右が23日

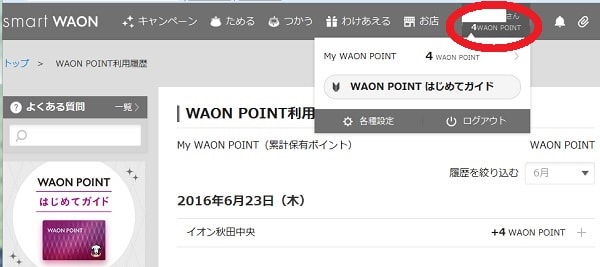

かなり迅速に反映されるようだ

かなり迅速に反映されるようだ いいかも?!

いいかも?! 見頃!

見頃!

黄色い花

黄色い花 (再掲)これが外来のキショウブ

(再掲)これが外来のキショウブ (再掲)2010年

(再掲)2010年 なんじゃこりゃ?!

なんじゃこりゃ?! きれいに水面が見えている

きれいに水面が見えている 保戸野川反橋。左下

保戸野川反橋。左下 こんもりと茂った低木の花のようだ

こんもりと茂った低木の花のようだ わりと大ぶりな花がたくさん

わりと大ぶりな花がたくさん 花弁が4枚なのが特徴的

花弁が4枚なのが特徴的 水辺のバイカウツギ

水辺のバイカウツギ EF510-510

EF510-510 EF510-509

EF510-509 遠目には白い板を貼ったように見える部分があるが、通風口か何かのルーバー

遠目には白い板を貼ったように見える部分があるが、通風口か何かのルーバー たっぷり果実の入った クリームボート 282kcal

たっぷり果実の入った クリームボート 282kcal 皮には校章の焼き印

皮には校章の焼き印

こっちのほうがクリームが多かった? カスタードも入ってるし

こっちのほうがクリームが多かった? カスタードも入ってるし (再掲)今はこれとは別の看板だけど、やはり西弘店

(再掲)今はこれとは別の看板だけど、やはり西弘店 左は元小田急ロマンスカーの1000系「ゆけむり」

左は元小田急ロマンスカーの1000系「ゆけむり」

別に撮影した権堂駅出入口

別に撮影した権堂駅出入口 「長電権堂ビル」

「長電権堂ビル」 長電バスの中型路線バス

長電バスの中型路線バス 川中島バスの大型バス

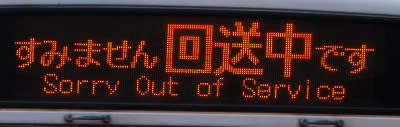

川中島バスの大型バス 「すみません回送中です Sorry Out of Service」

「すみません回送中です Sorry Out of Service」 長電のバス停

長電のバス停 「アイドリングストップ スイッチ確認!」「千石入口まで一分運転」

「アイドリングストップ スイッチ確認!」「千石入口まで一分運転」 赤。日野レインボーのワンステップ

赤。日野レインボーのワンステップ ぐるりん号

ぐるりん号 こんな車も

こんな車も 「ひととまちにやさしい電動バス」

「ひととまちにやさしい電動バス」 クローバーことシロツメクサの花

クローバーことシロツメクサの花 一面のクローバー

一面のクローバー 左から2棟目の赤茶色の建物は文具店「とみや」、右は秋田県警察本部

左から2棟目の赤茶色の建物は文具店「とみや」、右は秋田県警察本部 (

( 「11-87」

「11-87」 後部

後部

(再掲)新国道上りポール。市営バス時代に設置された埋め込み式でLEDが点滅する(今は機能しない)

(再掲)新国道上りポール。市営バス時代に設置された埋め込み式でLEDが点滅する(今は機能しない) (再掲)学園通り上りポールは「入口」

(再掲)学園通り上りポールは「入口」 (再掲)おそらく市営バス時代からの表示。ローマ字も入る

(再掲)おそらく市営バス時代からの表示。ローマ字も入る 「秋田中央郵便局前」に変わっている!

「秋田中央郵便局前」に変わっている! 新しい表示板

新しい表示板 現在も残る上り側「附属校園前」

現在も残る上り側「附属校園前」 旧待合所

旧待合所 手前の柵にも追加

手前の柵にも追加 以前と若干だけど大事な変化が

以前と若干だけど大事な変化が バス停名称と運行事業者3社の名称が2か所に掲出された

バス停名称と運行事業者3社の名称が2か所に掲出された

(再掲)2014年6月

(再掲)2014年6月 今年1月のニューシティ跡地(写ってないけど左が跡地)。歩行者は車道を歩かざるを得ない

今年1月のニューシティ跡地(写ってないけど左が跡地)。歩行者は車道を歩かざるを得ない 長野駅新幹線改札口前。奥が善光寺口

長野駅新幹線改札口前。奥が善光寺口 東口側

東口側 在来線改札(左)前から新幹線・東口方向を見る

在来線改札(左)前から新幹線・東口方向を見る 高いほうから。突き当りが善光寺口、右が在来線改札

高いほうから。突き当りが善光寺口、右が在来線改札 高い木製構造物(2階の自由通路端から撮影)

高い木製構造物(2階の自由通路端から撮影)

なかなかいい雰囲気

なかなかいい雰囲気 駅前の眺め

駅前の眺め たまたま車も写っていない。車道部分も石畳

たまたま車も写っていない。車道部分も石畳 「善光寺」交差点。バス停はこの近く

「善光寺」交差点。バス停はこの近く 仲見世通り。奥が山門

仲見世通り。奥が山門 善光寺仁王門

善光寺仁王門