4月10日は「駅弁の日」ということを、最近知った。

国鉄→JR駅構内で「駅弁」マークを付けた弁当を売る企業の団体、「一般社団法人 日本鉄道構内営業中央会」が定めたもの。

中央会には、駅構内のそば屋や喫茶店、車内販売の業者も加盟している(いた?)ようだ。国鉄時代は、中央会加盟でないと駅構内で弁当を販売できなかったが、現在はそのような縛りはない。【6月11日補足・例えば静岡駅の歴史ある大手業者「東海軒」は、

現在は脱退しているとのこと。】【6月18日再補足・と思ったら、2019年頃に再加入したとのこと。ただし、駅弁マークを表示しない商品もあるという。】

駅弁の日の由来は、4月10日に日本で初めて駅弁が売られたから、と思いきやそうじゃなく、

「弁当の「弁」の文字が4と十の組み合わせでできていて、「当」は(とう)になることから4月10日としたのです。」(中央会ホームページより)

とのこと。じゃあ「弁当の日」じゃないの?

ちなみに、日本で最初に駅弁を売ったとされるのは、宇都宮駅で1885年7月16日。7月16日は「駅弁記念日」だそう。

これに関しては、「うちがもっと早かった」とする現存業者も複数いるそうで、しかも日本鉄道構内営業中央会に加盟している。7月16日を採用するとモメそうだから、中央会としては別に記念日を定めたのかもしれない。

この週末、秋田市周辺では2つのスーパーが駅弁販売を行なうのを確認した。イオングループとマルダイ(本社秋田市)。

別に駅弁の日を記念してやるわけではない(中央会はスーパーには関与できないだろう)ようで、単に週末だからか。これから暖かくなると、駅弁輸送販売はやりづらくもなるし。

以下、主にイオンの駅弁販売について。

東北地方各県のイオングループの一部店舗(詳細後述)で、4月9日~10日に同一内容で実施。正式には「有名弁当大会」。

昨年の記事で、イオン東北株式会社発足後の同社店舗では、時たま駅弁販売を行なうようになった(以前より増えた)が、折り込みチラシに掲載せずにやる店もあり、それじゃあ駅弁販売の意味がないと苦言を呈した。

今回も、チラシに載らないのに売る店舗があり相変わらずだが、ホームページを見るなどして、全貌が見えてきた。

まず、イオン東北のサイトを見ているだけでは一切分からないこと。

イオン東北でない別会社運営の「イオンスーパーセンター」の東北地方の店舗でも、同じ日程で、おそらく同じ商品を販売する。折り込みチラシに掲載あり。名称は異なるのか、今回のチラシでは「弁当大会」だった。

そして、イオン東北のサイトでは、総合スーパーの店舗ブランド「イオン/イオンスタイル(旧・ジャスコ、サティ)」で駅弁を販売する店舗(チラシ掲載あり)の、各店舗ごとのホームページに「有名弁当大会開催!(https://aeontohoku.co.jp/pages/2022_bento)」へのリンクが、8日にアップされた。

イオン東北サイトより

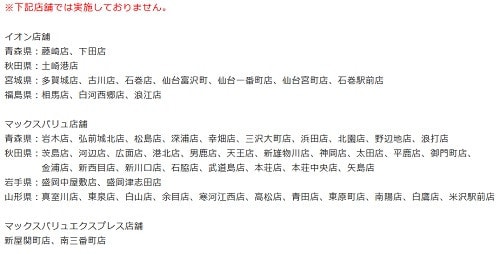

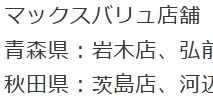

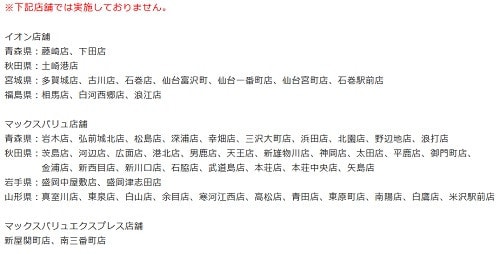

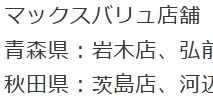

そこには、発売商品の紹介のほか、下に「※下記店舗では実施しておりません。」として、店舗リストが出ている。

それによれば、イオン店舗では、土崎港店(チラシは中央店と共通なので、売らない旨記載あり)や藤崎店、下田店など、13店舗で売らない。※東北6県の総合スーパー・イオン/イオンスタイルは52店舗くらいあるはず。

驚くことに「マックスバリュ店舗」「マックスバリュエクスプレス店舗」で売らない店(45店舗ほど)もリストアップされている。

※リストにザ・ビッグは出てこないけれど、さすがに売らないでしょうかね。なお、宮城・福島両県には、イオン東北と別に「マックスバリュ南東北」という企業があるが、運営する店舗ブランドはザ・ビッグ系のみ。

ということは、ここに出ていないマックスバリュでは売るってこと。まずはそのことを告知してくださいよ、イオン東北さん。

それによれば、秋田市内のマックスバリュ系で駅弁を売るのは、なんと「泉店」のみ。広面店とかなら売れそうなものだし、泉店よりイオン土崎港店でやったほうが売れそうな気もするけれど… したがって、

秋田市内ではイオン秋田中央店、イオンスタイル御所野、MV泉店の3店舗で実施。

また、由利本荘市中心部では、本荘中央店、本荘店はじめ軒並み売らない。スーパーセンター本荘店へ行けということか。でも、スーパーセンターでも売ることは、上記の通り、イオン東北サイト内には記載なし。

おかしいのは、売らないマックスバリュ店舗に、

「秋田県:茨島店」って、2020年10月17日から「イオンスタイル茨島」でしょ! ここに入れていいの?

以前指摘した通り、マックスバリュ茨島店の

看板をすげ替えただけの、国内唯一の中途半端なイオンスタイル茨島。イオン東北内部でも、いまだにそう扱われていることを示唆しているのではないだろうか。

東北地方イオングループ店舗の弁当販売実施店舗とその確認方法についてまとめると、

・イオンスーパーセンター、総合スーパー・イオンではチラシ掲載あり(マックスバリュ系ではチラシ掲載なしで実施する店舗あり)。

・実施する総合スーパー・イオンの店舗個別ページに、販売商品と実施しない店舗のリストが掲載される。

と、2段階で確認する必要がある。

サイトには「特設売場にて開催」とあるが、イオン秋田中央店では惣菜・弁当売場の通路に細長い台を出して陳列。マックスバリュ泉店でも弁当売り場をやり繰りして販売していると思われる【末尾の追記参照】。

さて、サイトに掲載されている商品は12種。一部でなく、ほんとうにこれで全種類だと思われる。

順に番号を振り、チラシ記載の駅名(路線名も記載されているが、一部を除き省略)と商品名をそのまま転機する。

1.稚内駅 花咲がに弁当

2.新函館北斗駅 金の輝き 特製うに重

3.仙台駅 網焼き牛たん弁当

4.水戸駅 ローズポーク豚べん

5.(東京都)恵比寿 〈焼肉チャンピオン〉あつあつ和牛焼肉弁当

6.熱海駅 天城峠の釜飯

7.福井駅 手押し焼き鯖寿し

8.富山駅 源 ますのすし一重

9.(近鉄線)奈良駅【正しくは「近鉄奈良駅」。JR奈良駅とは場所が違う】 柿の葉すし 5種10個入

10.小田原駅 駅弁屋のシュウマイ

11.(東京都)神田 〈六花界〉ヒレカツサンド

12.(富山県)富山市 肉巻きおにぎり (醤油タレ)3個セット

駅名じゃなく街の名前で出ている商品は、それが「駅弁」ではないことは多くの人が理解するだろう。

「駅弁大会」じゃなく「有名弁当大会」だから、そういうのが売られても問題はない(サンドイッチが弁当かという問題もなくはないが)。何より、おいしければいいでしょう。

よくある駅弁大会では、米沢や神戸(淡路屋)が常連だけど、ない。仲介業者などの関係だろうか。

以下は、個人的な見解。

1は、製造元が日本鉄道構内営業中央会に加盟していない(それでも駅弁ではないとは言い切れないし、問題ないが)上、稚内駅で一切売られていないのではないかとの“疑惑”があるとのこと。そもそも、花咲ガニは、根室など東のほうで主に獲れ、北のほうは本場ではないようだが。【9日補足・稚内駅には別の正式な駅弁業者があり、カニの弁当も作っている。】【10日補足・今回の業者は、稚内駅隣接の複合施設内で食堂を経営し、弁当も製造販売しているが、今回販売されたような外観・内容ではないとのこと。】

駅弁大会用にだけ、作って売る商品や業者も存在するのだ。

2は、函館駅の「みかど」などでなく、八戸の「吉田屋」。魚介駅弁は上手な業者だし、実際に同駅に店舗もあって偽りはないが、攻めてますな。

6と10は、熱海駅と小田原駅が地盤の、有名どころ「東華軒」。10はごはんなどがない(たぶん真空パックの)シュウマイだけ。

東華軒は「こゆるぎ茶めし」「鯛めし」や金目鯛を使うなど、ロングセラーや地域ならではのおいしい弁当が多いのだけど、なぜこの2つか。ちなみに、昨年は、東華軒ホームページに紹介がない「シュウマイ弁当」なるものが来ていた。

駅弁に詳しくない人にも有名なのは、シュウマイなら崎陽軒(シウマイ表記)、釜めしなら荻野屋「おぎのや 峠の釜めし」だろう。なんかそれらを意識した商品に思えてならない。「シュウマイ弁当」は黄色い包装紙も、中のレイアウトも、シウマイ弁当にかなり似ている。また、崎陽軒や荻野屋の商品は、地方のスーパーの駅弁販売では、あまり見かけない。

そんなわけで、東華軒のこれらを見て「神奈川のシュウマイだ!」「峠の釜めしだ!」と、崎陽軒や荻野屋と勘違いして買ってしまう人がいそう。

東華軒さんとしては、これらも自信がある商品なのだろうが、自社ならではの駅弁で、堂々と売り込んでほしい。

※首都圏在住であろう、主婦ブロガー・業務スーパー愛好家(?)「業務田スー子」さんでさえ、スーパーで購入した天城峠の釜飯を、違和感を抱きつつもしばらく峠の釜めしと勘違いしていたそうだ。

8は超有名「ますのすし」だが、秋田では珍しいかも。

ますずしは、富山の郷土料理で、製造業者は40ほどあるとか。その中で、唯一、「駅弁」マークを付けた正式な富山駅弁が「源」。ずっと「げん」だと思っていたが、「みなもと」。

今回のマルダイもそうなのだが、秋田の地元系スーパーの駅弁販売でも、ますずしが売られることは多い。しかし、それはたいてい、駅弁ではない別メーカーの品(駅弁ではない扱いで売られている=末尾参照)。

食べたことはないので味など優劣には言及しないが、箱の形や絵が、源とどことなく似ていて、まぎらわしい。今回のイオンは、正真正銘の駅弁のますのすし。

ついでに源さんに要望。遠方で販売されるのは、円形容器の切り分ける大きい寿司が基本らしいが、我が家では持て余しそう(日持ちはするけれど)だし、ごみが多そうで、買う気にならない。

富山駅では、1切れずつカットした1人分が細長い箱に入った商品や、「ぶりのすし」という商品も売られており、昔食べてとてもおいしかった。それらを各地でも販売してくれれば、さらに売れるのではないでしょうか。

9の柿の葉すし。

ますずし同様、地域の郷土食である柿の葉寿司も、メーカーがたくさんある。

イオンのサイトにメーカーの記載がないが、写真から判断すると「株式会社中谷本舗」が「ゐざさ(柿の葉寿司のゐざさ中谷本舗)」ブランドで販売する商品。大手で歴史もあるようだ。※今はなき

ザ・ガーデン自由が丘西武秋田店で売られていた「柿の葉すし本舗たなか」も同様。

「駅弁」マークはないが、駅弁とはJRの制度なので、近鉄駅で売る商品にあるほうがおかしい。弁当よりもお土産として買われることも多い商品でもある。

近鉄奈良以外にもいくつかの近鉄の駅と、エキュート大宮にも直営店舗があるほか、ネットの情報では新大阪など東海道新幹線の駅の改札内でも売っているらしい。

ついでにマルダイにも触れておく。

4月9日のみ「人気の美味しい 駅弁&空弁」として、駅弁が15種(製造元の重複多し)、別枠で「富山名物」として上記ますずし、サバ、ズワイガニの押し寿司が掲載。

イオンとバッティングするのは中谷本舗の柿の葉寿司のみ。やはり近鉄なしの「奈良駅」として。

イオンと同じ「柿の葉寿し5種」のほか、4種8個の「柿の葉寿し」も販売。

なお、イオンでは「柿の葉すし」、マルダイでは「柿の葉寿し」表記だが、商品名は「

柿の葉寿司」。【10日補足・箱の表記は「柿の葉壽司」、シールの表記は「柿の葉すし」だった。5種はさば、さけ、えび、あじ、たい。輸送販売されるものは1360円だが、公式サイトには出ておらず、内容は同じで箱(包装紙?)のデザインが違うものが1468円とされている。】

鹿児島中央駅から黒豚角煮弁当が来るほか、おなじみ米沢や淡路屋。

淡路屋は、定番・西明石駅「ひっぱりたこめし(正しくはひっぱりだこ飯)」のほか、大阪を越えて京都駅の「きつねの鶏めし 春」。

吉田屋はここでも攻めていて、新函館北斗駅のまた別の弁当2つ(牛ステーキとあわびとかきなど)、さらに八戸駅扱いの「弘前の春 満開桜ずし」なるものも。

このぐらいしたたかでないと、駅弁屋さんはやっていかれない時代でもあるのだろう。

【10日追記・マックスバリュ泉店での販売について】

9日14時過ぎのイオン秋田中央店では、天城峠の釜飯数個など、わずかな商品が残る状態(それでも何人か足を止めて品定め)で、夕方までには完売したことだろう。

10日14時過ぎのマックスバリュ泉店では、店内調理の弁当売場の一角に、どの商品も豊富(ますのすしは2個くらいだったかもしれないが、他はいずれも3個以上)にあった。チラシに載せずに売るのだから当然。足を止める客も少ない。

イオン東北のマックスバリュでは、

土日にWAONポイントが5倍になる。

ということは、売り切れしにくく、ポイントも多く付くと、イオン店舗よりマックスバリュで買ったほうが、客としては総合的にいいことになる。

でも、事情を知らない客ならば「イオンの駅弁はすぐに売り切れちゃう」「マックスバリュは唐突に駅弁を売るから予測できない」と、どちらにしてもマイナスイメージを抱かれるかもしれない。

イオン東北は、どういうつもりでマックスバリュで“ひっそり駅弁大会”をやっているのか、疑問でならない。違うやりかたがあるように、素人には思えるのだが…

【28日追記・この次の実施回について】次の有名弁当大会は、4月29日(金・祝)、30日(土)に実施。イオン店舗のチラシやホームページ掲載は同じだが、実施店などに変更あり。

・イオンスーパーセンターではチラシ掲載なし。実施しない

?→【5月2日追記】イオンスーパーセンターでは5月3日、4日に違う商品で「全国有名弁当大会」を実施した模様。

・ホームページには12品掲載。牛たん、釜めし、柿の葉寿司など同じものもあるが、入れ替えもあり。

同じ業者の違う商品もあれば、西明石駅「ひっぱりだこ飯」など新顔も。

・ホームページは「実施しない店」から「実施する店」の掲載に改められ、分かりやすくなった。

イオンの下田店、土崎港店、マックスバリュの河辺店など、前回やらなくて今回実施する店もあるが、イオンスタイル御所野のように今回はやらない店もある。

・30日のお客さま感謝デーの5%割引は対象外。

【5月20日追記】5月21日・22日には、生鮮や菓子なども扱う「北海道うまいもの」フェアの一貫として、「北海道弁当大会」を実施。上記同様の告知がされ、9商品がイオン/イオンスタイル(茨島など8店舗では実施しない)のみで販売。

【9月16日追記】夏が過ぎたためか、9月17・18日に「有名弁当大会」再開。ラインナップは春と似たようなものだが、実施店舗が絞られた。特にマックスバリュは14店舗(秋田ではにかほ店、小坂店、刈和野店のみ)、ザ・ビッグは山形の尾花沢店のみ。

一方で、以前はやらなかったイオンの土崎港店、藤崎店、下田店などは実施。

イギリストースト 桜クランチ入り練乳クリーム 314kcal 4月発売

イギリストースト 桜クランチ入り練乳クリーム 314kcal 4月発売 薄ピンクのクリームの中に、濃いピンクが点々と

薄ピンクのクリームの中に、濃いピンクが点々と 見た感じ、桜の葉らしきものは見当たらない

見た感じ、桜の葉らしきものは見当たらない イギリストースト マスカルポーネチーズクリーム 274kcal 4月発売

イギリストースト マスカルポーネチーズクリーム 274kcal 4月発売

イギリストースト ミルキークリーム 339kcal 3月発売

イギリストースト ミルキークリーム 339kcal 3月発売 イギリストースト 桜クランチ入り練乳クリーム 314kcal 4月発売

イギリストースト 桜クランチ入り練乳クリーム 314kcal 4月発売 薄ピンクのクリームの中に、濃いピンクが点々と

薄ピンクのクリームの中に、濃いピンクが点々と 見た感じ、桜の葉らしきものは見当たらない

見た感じ、桜の葉らしきものは見当たらない イギリストースト マスカルポーネチーズクリーム 274kcal 4月発売

イギリストースト マスカルポーネチーズクリーム 274kcal 4月発売

イギリストースト ミルキークリーム 339kcal 3月発売

イギリストースト ミルキークリーム 339kcal 3月発売

(再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲)

双子設置化!

双子設置化! 工事前。今は空き地だが、昔は幼稚園だったんだっけ?

工事前。今は空き地だが、昔は幼稚園だったんだっけ? 工事後。左のコンクリートの先代信号柱は、この後撤去されたはず

工事後。左のコンクリートの先代信号柱は、この後撤去されたはず 工事後交差点全景

工事後交差点全景 これで工事後

これで工事後

双子化されなかった

双子化されなかった 山形 NEWS WEBより

山形 NEWS WEBより 山形放送サイト「山形・愛称「ザワ線」JR左沢線開通100周年記念イベント」より

山形放送サイト「山形・愛称「ザワ線」JR左沢線開通100周年記念イベント」より ケヤキも芽吹いてきた

ケヤキも芽吹いてきた 今年の看板

今年の看板 アルコール消毒液!

アルコール消毒液! 二の丸広場。桜は千秋公園としては見頃で、例年並みの咲き具合か

二の丸広場。桜は千秋公園としては見頃で、例年並みの咲き具合か 二の丸広場の内側。上が本丸

二の丸広場の内側。上が本丸 椅子が置かれ、ソフトクリームを食べて談笑する母さんたち。警察官はパトカー車内

椅子が置かれ、ソフトクリームを食べて談笑する母さんたち。警察官はパトカー車内 本丸東側の桜のトンネル

本丸東側の桜のトンネル 南側から

南側から 二の丸広場方向を見下ろす

二の丸広場方向を見下ろす 残雪わずかな少し霞んだ太平山と

残雪わずかな少し霞んだ太平山と 胡月池を見下ろす

胡月池を見下ろす そこじゃない!! ※指をかけているところが正しい場所。

そこじゃない!! ※指をかけているところが正しい場所。 (再掲)オージ「WS-20」

(再掲)オージ「WS-20」 (再掲)横向き仕様

(再掲)横向き仕様 (再掲)これもオージ製

(再掲)これもオージ製 レシップホームページより

レシップホームページより KSP-400

KSP-400 (

( 通町橋を背に。赤い←のところ

通町橋を背に。赤い←のところ 「← 秋田市まちなか観光案内所(旧大島商会 店舗)」

「← 秋田市まちなか観光案内所(旧大島商会 店舗)」 一丁目橋。ここに「←秋田市まちなか観光案内所、ねぶり流し館」があるべき

一丁目橋。ここに「←秋田市まちなか観光案内所、ねぶり流し館」があるべき 通町橋。やはり何もない

通町橋。やはり何もない 看板裏面

看板裏面 (再掲)2014年7月撮影。ちょっと遠いですが

(再掲)2014年7月撮影。ちょっと遠いですが これ??

これ?? (再掲)JRバス東北

(再掲)JRバス東北 2002年4月撮影。1990年導入 三菱エアロミディ 30201-6

2002年4月撮影。1990年導入 三菱エアロミディ 30201-6 2002年4月撮影。1990年導入 いすゞLR+富士重工6Eボディ 10201-2

2002年4月撮影。1990年導入 いすゞLR+富士重工6Eボディ 10201-2 2008年4月撮影。1987年導入 日野レインボーCITY RR 56202-2

2008年4月撮影。1987年導入 日野レインボーCITY RR 56202-2 その後部。ドア側側面には東奥日報の広告

その後部。ドア側側面には東奥日報の広告 1990年導入 日野レインボー 50201-2

1990年導入 日野レインボー 50201-2 1989年導入 三菱エアロミディ 30101-9

1989年導入 三菱エアロミディ 30101-9 (再掲)2008年撮影。1986年製 日野レインボー 56122-10

(再掲)2008年撮影。1986年製 日野レインボー 56122-10 イオン東北サイトより

イオン東北サイトより

7&iプレミアム 果汁100%マスカットミックス マスカット50%使用

7&iプレミアム 果汁100%マスカットミックス マスカット50%使用

ホームページより

ホームページより 新しい橋の川尻側

新しい橋の川尻側 2022年11月30日まで。「上部工」だから、橋脚など下部工はこの後行なうようだ

2022年11月30日まで。「上部工」だから、橋脚など下部工はこの後行なうようだ 先代橋の川尻側たもと

先代橋の川尻側たもと 川尻側橋台を真横から

川尻側橋台を真横から 銘板

銘板 ここから先・勝平側がトラス橋

ここから先・勝平側がトラス橋 (再掲)現役当時。左が今の新川橋

(再掲)現役当時。左が今の新川橋 橋脚とトラスの接続部

橋脚とトラスの接続部 勝平側は橋台にトラスが接続

勝平側は橋台にトラスが接続 トラスの上辺の一部に足場が組まれている

トラスの上辺の一部に足場が組まれている 勝平側から。かなり大きく長い

勝平側から。かなり大きく長い 川尻側上流側から。雪融けで若干水量が多いかな

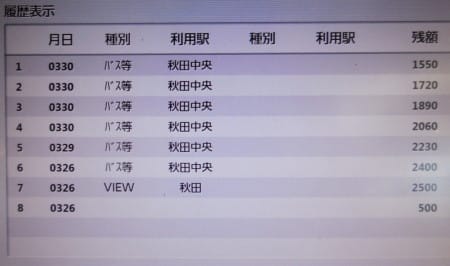

川尻側上流側から。雪融けで若干水量が多いかな 紙がもったいないので画面表示を撮影

紙がもったいないので画面表示を撮影 青森市「AOPASS」利用ガイドより

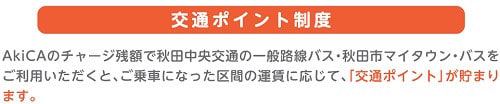

青森市「AOPASS」利用ガイドより AkiCA利用ガイドより

AkiCA利用ガイドより そっくり同じ言い回し

そっくり同じ言い回し ガイドでは

ガイドでは 秋田朝日放送より

秋田朝日放送より