9月20日は「バスの日」なので、またバスの話題。

その前に、訂正です。先日アップした

秋田市営バスの広告の記事で、背もたれの広告を取り上げました。その後、自分でつけていた記録を見たところ、その開始時期等に関して誤った記述をしていたのに気づきましたので、元記事に訂正・補足をしました。

他にも記憶違いの点もあるかと思いますので、その点はご了解いただき、もし誤りにお気づきで正しい情報をお持ちでしたら、ぜひ教えてください。

続編として、他の車両広告についてアップしようかと思っていましたが、正確を期すため、もう少し情報を整理してからにしようと考えています。お待ちください。

今回は時刻表の話題にしますが、その前にせっかくなので、バスの日関連の話題も。

今年も秋田駅前のアゴラ広場で、17日に「第16回秋田バスまつり」が開催された。行ったわけではないが、テレビのニュースによれば、雨の中たくさんの人が訪れていた。

内容は例年と同じようで、毎年行列ができる「抽選会」は今年も盛況。あとはステージ発表や県内3事業者から路線バスが1台ずつ展示されていた。

展示された車両も変わり映えがなく、秋北バスは国際興業グループの新しい塗装の車両、中央交通は昨年展示されたのと同じ新車で購入したノンステップバスいすゞエルガミオ(昨年は「819」だったが、今年はもう1台の「818」)。

チラシには、「協賛」として、ディーラーやタイヤメーカーなどの名が挙がっていたが、その中に「UDトラックスジャパン株式会社秋田支店」の名もあった。旧

日産ディーゼル秋田販売のことで、同社はバスの製造をやめているようだが、協賛はしているわけか。

昨年も書いたけれど、このイベントでバス利用者が増えるとは言いがたいと思うし、日ごろバスに乗っているお客への感謝の機会とも言えないと思う(回数券を買った人にババヘラアイスをくれること程度)。

特に今年は、秋田市内の路線バスに10月からさまざまな変化がある。中央交通単独や秋田市のイベントでないので無理かもしれないが、系統番号表示の予告や、高齢者100円バスのPRの機会にもなりそうだったが、やったのかな。

ついでに話が逸れるが、もう1つ10月から、秋田市が広告主となって、公募した秋田らしいデザインのラッピングバスの運行が始まる。6つのデザインが採用されることになったが、秋田市交通政策課のホームページによれば、そのうち3台が、先立って22日から運行を開始するという。

22日10時から11時まで、秋田市役所前で展示(山王大通り・噴水側からラッピングが見える向き)し、午後から運行を開始するとのこと。

ここからが本題、バスの時刻表―バス停掲示ではなく利用者に配布されるもの―について。

現在は、バス案内所で、冊子の時刻表を無料配布している。

中央交通の全路線(秋田市内と五城目地域と男鹿地域)について、主に始発と終着(一部途中停留所)の時刻が掲載されている。「秋田市マイタウン・バス」など自治体が運行しているバスについては、中央交通が受託している路線であっても掲載されないようだ。

市営バスと中央交通が完全に別々だった当時の中央交通の時刻表がどうだったのかは知らないが、秋田市営バスの段階的路線移管が進んだ2000年代中頃以降はこのスタイル。

市営バス路線が少なくなった頃は、1冊に市営バスと中央交通がまとまって収録されていた。

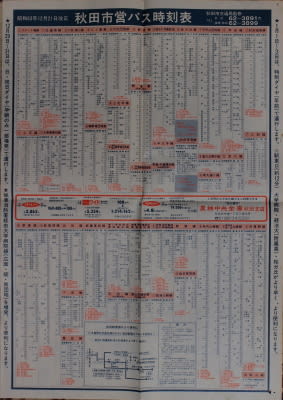

では、路線が多かった頃の秋田市営バスはどうだったか。

僕の記憶にあるここ20年ほどは、ダイヤ改正の都度、秋田市内全世帯に配布されていた。(案内所でも配っていたはず)

秋田市の広報紙「広報あきた」に折り込んで配布されていたので、印刷費以外にコストはかからなかったのだろう。「市営」バスでなければできない芸当だったと言える。

なお、現在の広報あきたは、ポスティング業者に委託して配布されているが、10年くらい(?)前までは、各町内会を通して配布されていた(各町内会の班長などが各戸に配達)。町内の負担軽減のため、業者委託になったと記憶している。

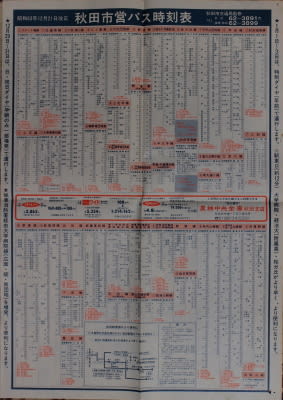

その時刻表は、新聞紙大の紙(紙のサイズは徐々に大きくなっていった)見開きに全路線が収められていた。2色刷りで、当初は紺色とオレンジ、紙が大きくなってからは紺色とピンク。路線別に、始発時刻のみが掲載されている。

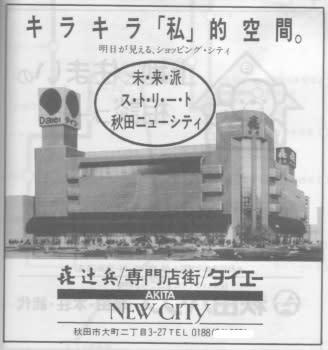

昭和63(1988)年12月21日改正

この当時は、まだ平日/休日のダイヤ区分がなかった。(一部便を日曜または土日運休/運行して対応)

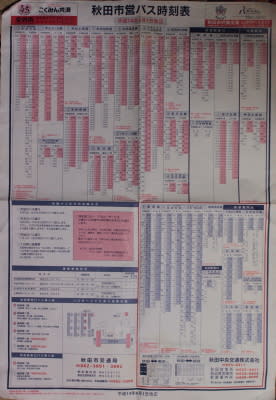

平成7(1995)年12月26日改正

移管が始まる前の時刻表。曜日別ダイヤになったこともあり、びっしりと時刻が並ぶ。

【12月30日追記】1988(昭和63)年度までは、曜日区分のないダイヤだったようだ。

1989(平成1)年度から「平日・土曜」と「日曜祝日」の2本立てとなり、1993(平成5)年度に「平日」と「土曜日曜祝日」に変更されている。

平成14(2002)年4月1日改正

この形式の時刻表としては、手元に保存してある最後のもの。完全移管の4年前。

紙のサイズが大きくなったこともあり、余白が目立つ。

市営バスは上半分だけ。左下には秋田駅前の乗り場案内などをスペースを広く取って掲載。右下には、この時に移管されたばかりの新屋方面の中央交通時刻表が掲載されている(現在の豊浜ふれあい号分も含む)。

【23日追記】この大きな時刻表は、市営バスの各車内にも配置されていた。運転席に置かれており、乗客から乗り換えの問い合わせがあった場合などに活用されていた。一部車両では、車内に掲示(運転席背後などに)されていた。

余談だがこれとは別に、秋田駅の乗り場別に、秋田駅の発車時刻を列記したワープロで作った表も、運転席に置かれていた。(8:00大住、8:10柳原南高校、8:15牛島御野場・・・といったような)これはおそらく、各運転士が自分のバスを乗り場に入線させるタイミングを計るためのものだったのではないだろうか。

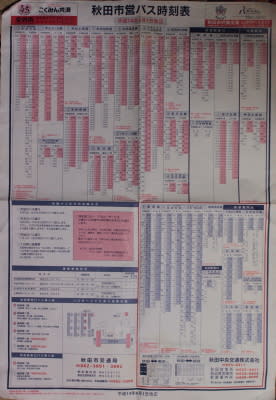

交通局ではこれ以外に、一時期、冊子の時刻表を作成していたこともあった。

1987(昭和62)年度に始まったようで、同年6月10日付広報あきた1066号に「市交通局では、6月15日から市営バスの定期券や回数券を購入したかたに、「市営バス時刻表」を無料で1冊ずつさしあげます。この時刻表は横9センチ、縦19センチとコンパクトで、持ち運びにとっても便利です。(略)市営バスの利用案内情報がすべて盛り込まれています。」とある。

翌年には、バスの日(この年が制定後2年目)に合わせて配布されたようだ。

1988年9月10日付広報あきた1111号には、「9月19日(月)、市内の主要バス停5か所で、通勤時間帯、買い物時間帯に合わせ、「バスの日」の標語入りポケットティッシュ1万個と携帯用時刻表千冊をプレゼントします。」とあり、市役所前、南営業所(現・新屋案内所)、交通公社前、秋田駅前、買物広場で配布された。

1989年以降の広報には、冊子時刻表があるような記載はないようで、2年間しか作成されなかったのだろうか。

その1988(昭和63)年の時刻表が、我が家にあります!

左の縦長のがそれ

上の写真、右側は2005年の中央交通の時刻表。上記の通り、移管末期だったため市営バスの時刻表も掲載されており、下に2者の名前が表記されている。

現在の中央交通単独の時刻表も、表紙デザインは異なるが、サイズや中身は同じはず。

市営バスのは縦長で、持ち運びにくい。なんでこんなサイズにしたんだろう。この点は、今の中央交通の方が親切。

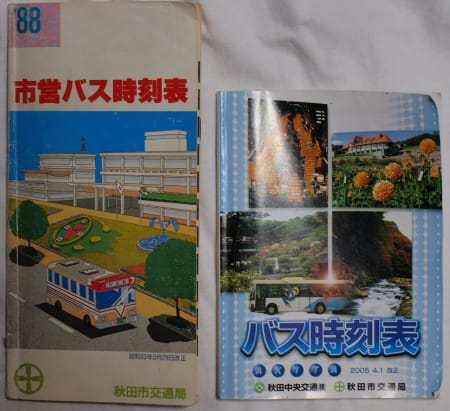

というわけで、昭和最後の年度の時刻表を見てみます。

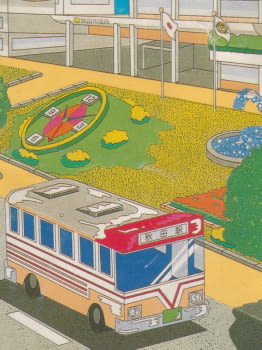

表紙(裏表紙はミサワホームの広告)

広報あきた1066号には、1987年度の時刻表表紙の写真が出ている。解像度が低くて分かりにくいが、おそらく赤れんが郷土館前を走る市営バスのイラスト。

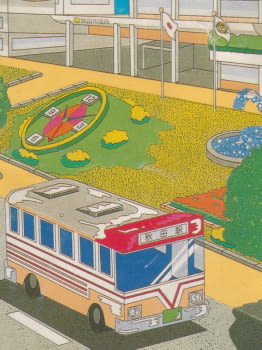

この1988年度では、それと同じタッチの秋田市役所前を走る市営バスが描かれている。

誰が書いたのか分からないが、直線的で色遣いが独特で、どことなく現実離れした印象を受ける。それでいて、実は細部は忠実に描かれている(ように感じる)なんか不思議な絵。

拡大。ちなみに22日にラッピングバスが展示されるのが、右奥(噴水の向こう)付近のはず

花時計・噴水・旗・正面玄関の配置はかなり正確だと思うが、秋田市旗の色が反転(本来は若草色に白抜きマーク)している。

市営バスの車両は、フロントガラスや窓の配置はともかく、ちゃんと緑のナンバープレートを付けているし、車体の塗装も忠実。正面にあるべき、秋田市章がないのがちょっと気になる。【21日追記】バンパーの色は実物は黒かったはず。

(再掲)実物

この塗装は、

以前紹介したように、1985年度までの導入車のもので、それらがすべてなくなった(廃車または譲渡に伴う塗装変更)2000年度まで見られた。

表紙のイラストは、ヘッドライトや行き先表示付近の屋根のデザインからして、当時は最新型(ただしモデルチェンジ直前)で市営バスに多数在籍した「日野レインボー」だと思われる。(上の写真は同年代の三菱製)

ところで、1986年度には、市営バス末期まで見られた新しい塗装の車両が既に登場していた。

1986年度に導入されたのは少数(7台)で、1987年度は導入がなく、時刻表発行後の1988年度下期(12月頃)から、新塗装の車両が大量に導入されていくこととなるので、まだなじみがなかったのかもしれないが、せっかくならこのイラストも新塗装のバスにすればよかったのにと、当時は思ったものだった。それも今となっては貴重な記録。

時刻表は119ページに及ぶ。(現在の中央交通の時刻表も100ページ超か?)

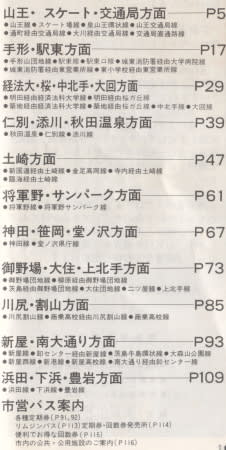

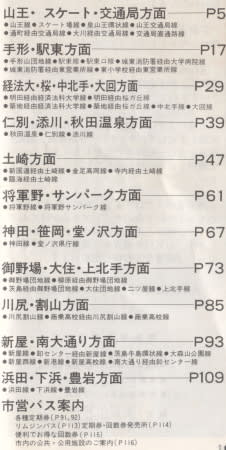

目次

方面ごとに「章」のように分かれている。

各章の最初のページには、大雑把な路線図がある。

左の広告については、後で

路線図は横にして見なければならず、しかも線が入り組んでいて進行方向が分からず、使いづらい。

ページをめくると、各路線ごとに、全停留所名と時刻が掲載されている。

当時は曜日区別がない1本のダイヤだったので、上りと下りの表が1つずつ。いくつかの途中バス停の通過時刻も掲載。(現在の中央交通のは、途中時刻はごく一部のみ)

大回線

今では、平日朝に片道(楢山回り)1本だけが運行されている「大回り線」も、当時はまだこんなに運行されていた。

逆回りの「手形回り」っていうのもあったんです。どちらも、朝に4本、夕方に5本も運行されており、たぶん休日も同じダイヤだったのだろう。

全体的に見て現在と比較すると、各路線とも本数が多かったという感想を持つが、路線網はそれほど大きな変化はない。(マイタウンバスへの移行や経路が変更された路線がある程度)

御所野へ行く路線や泉ハイタウン線(泉秋操線)は、まだ運行されていない。

ところどころにある、豆知識的コーナーや広告も興味深い。

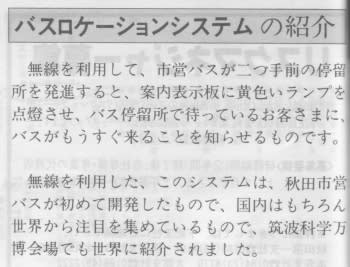

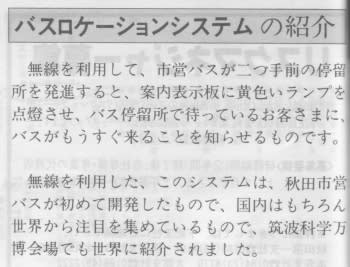

バスロケーションシステムの紹介

1981年に秋田市交通局が世界に先駆けて導入したという、無線を使ったバス接近表示の解説。その後、1994年に機器が更新(別メーカーのもの)されたが、民間移管されることなく、消滅した。

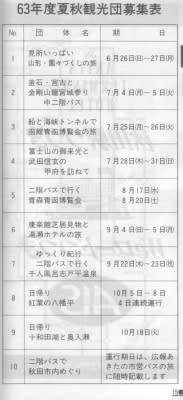

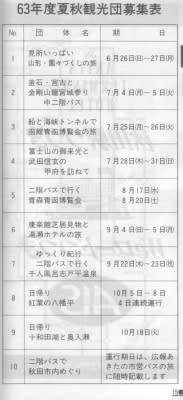

63年度夏秋観光団募集表

堅苦しいタイトルだけど、市営バスツアーの予定表。

「船と海峡トンネルで函館青函博覧会の旅」、3泊4日で当時放送されていた大河ドラマにちなんだのであろう「富士山の御来光と武田信玄の甲府を訪ねて」といった遠距離から、「二階バスで秋田市内めぐり」といった手ごろなものまで、秋田市営バスが各地へ出かけていたことが分かる。

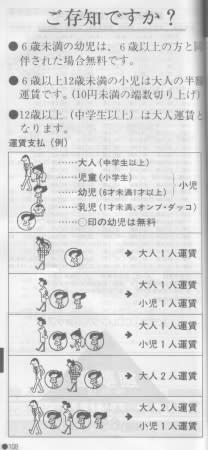

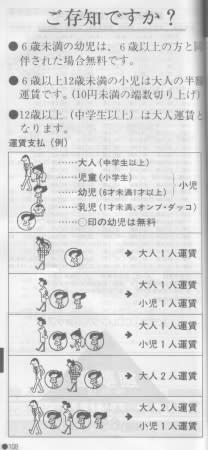

「ご存知ですか?」

複数の子どもを連れて乗車する場合の、運賃の算出方法の表。これと同じものが車内にも掲載されていたはず。

この一家(?)のイラスト。

上から大人、児童、幼児、乳児、再び幼児(このほかに女性の大人もいる)

みなさん、独特の風貌です。

最後に、広告。

車両の広告でもおなじみの各社、ディーラー4社、開局間もないFM秋田などもあったけれど、印象的なものをいくつか。

くつとかさなら協働社

秋田を中心に周辺各県に店舗を構えていた「協働社」。今は高層マンションが建つ、広小路西端の店舗は、百貨店のような総合スーパーのような大きな店で、秋田市中心部の賑わいの核の1つだった。

上の広告では、ウサギのロゴマークを囲んで、店舗網(秋田市外も含む)が記されている。角館にあったのは覚えているが、五城目や生保内にもあったのか。

秋田ステーションデパート

今の秋田駅ビル「トピコ」。ロゴマークが懐かしい。

サンポート土崎 ジャスコ土崎港店

現在のイオン土崎港店。

「J」のロゴマークもまた懐かしい。「♪ジャスコで逢いましょう~」という歌が聞こえてきそう。

当時は、秋田駅前のジャスコは既に撤退(1985年にパレドゥー、1987年にフォーラスとしてオープン)し、御所野のジャスコもまだない(1993年オープン)。(秋田サティも1995年オープンでまだないし、そもそもイオン系列ではなかった)

したがって、土崎ジャスコが秋田市内唯一のジャスコとしてがんばっていた時期だったわけだ。

それにしても、スクラップアンドビルドで有名なイオンが、長きに渡って同じ場所・同じ店舗形態で営業を続けているのは、すごい。

一方、

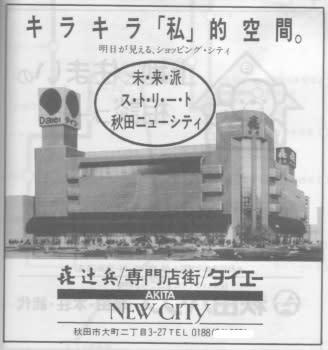

秋田ニューシティ

向かいに建物(イーホテルショッピングモール)があるので、絶対に見られないアングルからの絵。左上のダイエーの看板のバランスがちょっとヘン。

「キラキラ「私」的空間。/明日が見える、ショッピング・シティ/未・来・派 ス・ト・リ・ー・ト」とやたらとキャッチコピーが多いが、全部時代を感じさせる。

この14年後にダイエーが撤退し、23年後には更地になって跡地をどうしようか悩むことになる(悩むのは辻さんですが)とは、当時は想像すらしなかった。

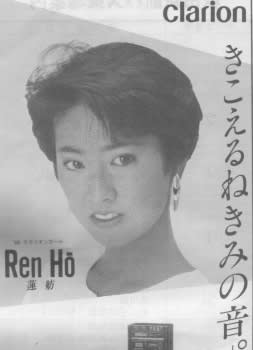

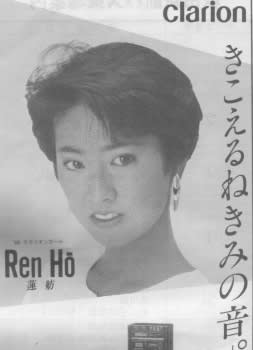

23年前には想像できなかったと言えば、上の方で後でとしていた、クラリオンの広告。車載機器メーカーとして、広告を出したのだろう。(秋田市交通局ではスピーカー、マイク、テープ再生装置などがクラリオン製だった)

そのモデルさん、

「きこえるねきみの音。」(←ひらがなばかりで区切りがなくて分かりづらいけど、当時の流行り?)

「'88クラリオンガール Ren Ho」

レンホー!!

まさか、この後ニュースキャスターになって、国会議員になって、仕分け人になって、ナントカ大臣になるとは…

「きいてくれてますか国民の声。」

※

この記事後半にて、回数券販売所について取り上げています。

花時計の裏から、向こうの建物は県庁

花時計の裏から、向こうの建物は県庁 昨年よりきれいに咲いているように見えた

昨年よりきれいに咲いているように見えた 「トンネル内 火災発生」!(「進入禁止」と交互表示)

「トンネル内 火災発生」!(「進入禁止」と交互表示) 「トンネル防災訓練実施中」

「トンネル防災訓練実施中」 戸惑う車もいたようだ。時間帯とか周知とかもう少し工夫できたかも

戸惑う車もいたようだ。時間帯とか周知とかもう少し工夫できたかも 自由通路から見たみどりの窓口入口

自由通路から見たみどりの窓口入口 お客さま相談室

お客さま相談室 「秋田駅」と「秋田駅前」という統一性のない表示も、今日限り?

「秋田駅」と「秋田駅前」という統一性のない表示も、今日限り?

土崎付近は歩道がなくて狭いが、飯島地区ではやや広く歩道がある

土崎付近は歩道がなくて狭いが、飯島地区ではやや広く歩道がある 「飯島コミュニティセンター入口」

「飯島コミュニティセンター入口」 支所踏切

支所踏切 列車乗務員向けの表示も「支所」

列車乗務員向けの表示も「支所」 ススキの穂を揺らして上り列車が通過

ススキの穂を揺らして上り列車が通過 左方向が支所踏切(撮影方向が紛らわしくてすみません)

左方向が支所踏切(撮影方向が紛らわしくてすみません) (奥が支所踏切)「秋田信用金庫」のATMコーナー(港北支店飯島出張所)

(奥が支所踏切)「秋田信用金庫」のATMコーナー(港北支店飯島出張所) 交差点東側(踏切側から来て正面左)

交差点東側(踏切側から来て正面左) 秋田市飯島地区コミュニティセンター

秋田市飯島地区コミュニティセンター 55ページより

55ページより

秋田市南部・御所野の丘から見た、仁井田・上北手方面の田んぼ

秋田市南部・御所野の丘から見た、仁井田・上北手方面の田んぼ 秋田市北部・飯島地区

秋田市北部・飯島地区 秋田市中心部とは山並みの形が違う

秋田市中心部とは山並みの形が違う 田んぼの先の林が一つ森公園。その木々の間に太平山が見える

田んぼの先の林が一つ森公園。その木々の間に太平山が見える 位置を変えて

位置を変えて ここではきれいに一列に並んでいた

ここではきれいに一列に並んでいた 運転席ドア前の赤いのは「がんばろう日本! がんばろう東北!」ステッカー

運転席ドア前の赤いのは「がんばろう日本! がんばろう東北!」ステッカー 分かりにくいけど、こちらは白い「つなげよう、日本。」

分かりにくいけど、こちらは白い「つなげよう、日本。」

「290」と「316」

「290」と「316」 1番線北側から南側を見る。この手前に旧跨線橋があった

1番線北側から南側を見る。この手前に旧跨線橋があった 西側の駅前から

西側の駅前から 跨線橋の上から西側を見る

跨線橋の上から西側を見る お知らせ(現在は撤去されているかもしれない)

お知らせ(現在は撤去されているかもしれない) 2両編成の先頭(「2」の表示位置)がギリギリ屋根の端

2両編成の先頭(「2」の表示位置)がギリギリ屋根の端 3両編成では、先頭1両が屋根の外に出て停まる

3両編成では、先頭1両が屋根の外に出て停まる 2番線に停まっていた列車

2番線に停まっていた列車 EF81 81

EF81 81 2・3番線。奥にやや広めの待合室が見える

2・3番線。奥にやや広めの待合室が見える 改札口付近。左奥の暗い所(節電消灯中)がキオスク跡

改札口付近。左奥の暗い所(節電消灯中)がキオスク跡 キオスク跡から改札口方向

キオスク跡から改札口方向 正面奥がキオスク跡。左側の「生そば」

正面奥がキオスク跡。左側の「生そば」 駅の中から見た、西日を受けるステンドグラス

駅の中から見た、西日を受けるステンドグラス

もう1台同デザインのバス

もう1台同デザインのバス 写真のバックが「秋田の味を売る店・せきや」前ってのも秋田らしいかな

写真のバックが「秋田の味を売る店・せきや」前ってのも秋田らしいかな

後ろの方

後ろの方 原画では稲が頭を垂れている

原画では稲が頭を垂れている 前の方

前の方 光ってる! 赤鼻のトナカイじゃあるまいし

光ってる! 赤鼻のトナカイじゃあるまいし 原画では、葉っぱも鼻もちゃんと

原画では、葉っぱも鼻もちゃんと 後部は普通どおり

後部は普通どおり でも、走っているとそれなりに目立つ

でも、走っているとそれなりに目立つ (再掲)小田急系列の立川バスの

(再掲)小田急系列の立川バスの (再掲)

(再掲)

太平山から雲がわく?

太平山から雲がわく? (再掲)昨年11月。フォンテ前から駅方向

(再掲)昨年11月。フォンテ前から駅方向 こうなってしまった。上とほぼ同じ位置から

こうなってしまった。上とほぼ同じ位置から ぽぽろーどから

ぽぽろーどから (再掲)昨年11月

(再掲)昨年11月 現在

現在 スカスカ

スカスカ これが原因(フォンテ前の路面)

これが原因(フォンテ前の路面) 三丁目橋。対岸が川反

三丁目橋。対岸が川反 北都銀行本店前の歩道橋から下流・三丁目橋方向

北都銀行本店前の歩道橋から下流・三丁目橋方向 三丁目橋から上流側を見る

三丁目橋から上流側を見る 左端が切り株(中央にも木の幹があるが、これは古いもの?)

左端が切り株(中央にも木の幹があるが、これは古いもの?)

昭和63(1988)年12月21日改正

昭和63(1988)年12月21日改正 平成7(1995)年12月26日改正

平成7(1995)年12月26日改正 平成14(2002)年4月1日改正

平成14(2002)年4月1日改正 左の縦長のがそれ

左の縦長のがそれ 表紙(裏表紙はミサワホームの広告)

表紙(裏表紙はミサワホームの広告) 拡大。ちなみに22日にラッピングバスが展示されるのが、右奥(噴水の向こう)付近のはず

拡大。ちなみに22日にラッピングバスが展示されるのが、右奥(噴水の向こう)付近のはず (再掲)実物

(再掲)実物 目次

目次 左の広告については、後で

左の広告については、後で 大回線

大回線 バスロケーションシステムの紹介

バスロケーションシステムの紹介 63年度夏秋観光団募集表

63年度夏秋観光団募集表 「ご存知ですか?」

「ご存知ですか?」 上から大人、児童、幼児、乳児、再び幼児(このほかに女性の大人もいる)

上から大人、児童、幼児、乳児、再び幼児(このほかに女性の大人もいる) くつとかさなら協働社

くつとかさなら協働社 秋田ステーションデパート

秋田ステーションデパート サンポート土崎 ジャスコ土崎港店

サンポート土崎 ジャスコ土崎港店 秋田ニューシティ

秋田ニューシティ 「きこえるねきみの音。」(←ひらがなばかりで区切りがなくて分かりづらいけど、当時の流行り?)

「きこえるねきみの音。」(←ひらがなばかりで区切りがなくて分かりづらいけど、当時の流行り?) 弘南鉄道6000系電車(

弘南鉄道6000系電車(

前回の記事の再掲

前回の記事の再掲 通行止めの柵にA4の紙!(内容は看板と同じ)

通行止めの柵にA4の紙!(内容は看板と同じ)

やばせ橋南側の既存道路から。奥が「A」南端、その左がやばせ橋

やばせ橋南側の既存道路から。奥が「A」南端、その左がやばせ橋 案内標識を拡大

案内標識を拡大 南北方向(丁字路~A側)の信号機。既存側にも右折矢印が後付けされた

南北方向(丁字路~A側)の信号機。既存側にも右折矢印が後付けされた 東西方向(やばせ橋~八橋大通り)の信号機。こちらは前からLED化されていたはず

東西方向(やばせ橋~八橋大通り)の信号機。こちらは前からLED化されていたはず 八橋大通り方向。右折矢印が点灯している

八橋大通り方向。右折矢印が点灯している Aを背に、南側山王方面を見る

Aを背に、南側山王方面を見る A南端。柵が片方倒れてますけど

A南端。柵が片方倒れてますけど B北端までまっすぐな道

B北端までまっすぐな道 向かいに渡って振り返って、B側からA方向

向かいに渡って振り返って、B側からA方向 「歩車分離時間別運用」

「歩車分離時間別運用」 具体的な時間を表示

具体的な時間を表示 赤矢印が、Bへの入口。奥が八橋大畑

赤矢印が、Bへの入口。奥が八橋大畑 「フレッシュランチ ミートスパゲティ」 1包装あたり234kcal

「フレッシュランチ ミートスパゲティ」 1包装あたり234kcal パスタは短く刻まれている

パスタは短く刻まれている 「ネクターピーチクリーム&ホイップ」 1個156kcal

「ネクターピーチクリーム&ホイップ」 1個156kcal ピンク色のが桃味

ピンク色のが桃味 「ハムマヨネーズと4種のチーズ」 127kcalと131kcal

「ハムマヨネーズと4種のチーズ」 127kcalと131kcal 茶色いパンと白いパン

茶色いパンと白いパン どちらもおいしかった。チーズはややしょっぱいか

どちらもおいしかった。チーズはややしょっぱいか 130号車(2001年撮影)

130号車(2001年撮影)

238号車(2000年撮影)「北都UCカード」

238号車(2000年撮影)「北都UCカード」 285号車(2001年撮影。「ワールドゲームズ2001」の輸送のため「貸切」として使われている場面)

285号車(2001年撮影。「ワールドゲームズ2001」の輸送のため「貸切」として使われている場面) 拡大

拡大 260号車(2003年撮影)

260号車(2003年撮影)

134号車(2003年撮影)

134号車(2003年撮影) 「じいちゃん、ばあちゃん おれ達がささえるぜ!」(2004年撮影)

「じいちゃん、ばあちゃん おれ達がささえるぜ!」(2004年撮影)

「辛子明太子」(253号車2002年)

「辛子明太子」(253号車2002年) 「たらこ」(129号車2002年)

「たらこ」(129号車2002年) 「ハタハタ」(255号車2002年)

「ハタハタ」(255号車2002年) 「塩干物」(272号車2002年)

「塩干物」(272号車2002年) 「特選」(277号車2002年)で

「特選」(277号車2002年)で 「新鮮」(254号車2002年)だから

「新鮮」(254号車2002年)だから 「千客万来」(253号車2001年)

「千客万来」(253号車2001年) 「北の海のおいしい便り」そして上にはまことさん(271号車2003年)

「北の海のおいしい便り」そして上にはまことさん(271号車2003年) 秋田市共通ポイントカード「ほっぺちゃんカード」(236号車2001年)

秋田市共通ポイントカード「ほっぺちゃんカード」(236号車2001年) 太平堂の銘茶(太平堂茶舗)(131号車2006年)

太平堂の銘茶(太平堂茶舗)(131号車2006年) 279号車(2002年撮影)この車は、後部屋根上の広告板がない

279号車(2002年撮影)この車は、後部屋根上の広告板がない どっちも仏壇屋さん!

どっちも仏壇屋さん! 前方に「繁田園」があって、どっちもお茶屋さん!

前方に「繁田園」があって、どっちもお茶屋さん! 256号車(2002年撮影)

256号車(2002年撮影)

東側、旧日本生命ビル(明徳館ビル斜め向かい)付近から

東側、旧日本生命ビル(明徳館ビル斜め向かい)付近から 右の青いのは美術館

右の青いのは美術館 (再掲)

(再掲) 現在

現在 (再掲)以前の様子。まっすぐ進むと秋田駅だった

(再掲)以前の様子。まっすぐ進むと秋田駅だった 現在

現在 近くから東側を望む

近くから東側を望む (再掲)左側に見える芝生のことらしい(石垣の裏の斜面に貼られている)

(再掲)左側に見える芝生のことらしい(石垣の裏の斜面に貼られている)