前回の秋田駅に続き、竿燈まつり会場周辺の町の様子を紹介します。

竿燈に参加する町内では、各町内のお稲荷さんなどを待機場所とし、提灯で飾り付けを行う。秋田市中心部にはお稲荷さんが多いもののいつもはあまり目立たないが、この装飾があると目を引く。

川口。鳥居を隠すほどの提灯

川口。鳥居を隠すほどの提灯

鳥居の後ろは藤棚になっており、市の保存樹に指定されていた。ここに神社があったことすらうろ覚えだったが、フジがあったとは。忘れなきゃ来年花を見に行こう。

町内の路上に提灯を下げる町内もある。

下米町一丁目。夜は灯りもつく

下米町一丁目。夜は灯りもつく

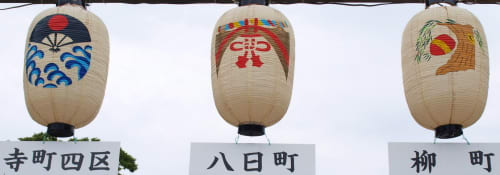

寺町四区。まだ新しそうな提灯

寺町四区。まだ新しそうな提灯

本記事で紹介している各町内の装飾用提灯は、竿燈に取り付けるのとは形が違うだけでなく、紋の細かなデザインも多少違うものが多いようだ。

この寺町四区の場合、NHK跡地にあったもの(これも装飾用規格だけど)ともだいぶ印象が違い、扇や波の割合が大きいデザイン。

そしてこの提灯があった場所は、

善長寺という浄土宗のお寺!(塀沿いにずらりと並んでいる)

善長寺という浄土宗のお寺!(塀沿いにずらりと並んでいる)

山門にも提灯

山門にも提灯

ここ「寺町(現在は旭北寺町)」は数多くの寺院が集まるエリアで、藩政時代は城下町の西外れだったようだ。善長寺は寺町の東端、町人の町寄りにある。そのため位置的に寺町四区竿燈会と親密な関係にあり、提灯を下げているのかもしれない。僕が見た限り、他の寺院では竿燈の装飾はなかった。

竿燈はそれほど宗教的な色彩は強くないが、神社からもらう御幣を竿燈に付けるから、仏教とはあまり関係なさそう。お寺と竿燈が同居するちょっとおもしろい風景。

善長寺の前の通りが五丁目橋へ至る「横町通り」。ここを境にして「上通り/下通り」と竿燈に参加する町内を分けることがあるという。横町通り周辺は多くの町内が竿燈に出ていて、少し歩くだけでいろんな提灯を見られる。

今日は梅雨明けしたかのような天気でからりとした暑さ。空の青さが今までと違う。こんな天気がまつり期間中も続くといいけど…

折り鶴マークの豊島町

折り鶴マークの豊島町

豊島町は路上の提灯だけでなく、町内のほとんどの商店や家庭の店先・軒先が1個でも2個でも提灯を下げている。

医院の玄関にも

医院の玄関にも

各家庭で管理しているのか、色あせたようなのもあるが、町全体で盛り上げようとしているのが分かる。

エビのマークの下肴町

エビのマークの下肴町

こちらは路上にはないが、横町通りに面した軒先の提灯が賑やか。

ただ、提灯のデザインにばらつきがあり、以前紹介しただけでも、

NHK跡地のものは エビの輪郭は細い黒、目は黒、触覚は短い、背景は薄めの青。

駅ビルトピコ入口のものは 触覚が長く、背景は濃い青のグラデーション。

と違いがあったが、上の写真もまた異なり、

右は輪郭線がなく、目も赤、触覚はやや長い、背景の境目が直線でない、赤色がやや朱色っぽい

左は頭が小さく、輪郭線が極太、背景が濃淡2色。

といった感じ。

それにしてもいろんな場所に提灯が下がっている。

自動販売機の上に(右だけ目が黒い、左は赤が微妙に違う)

自動販売機の上に(右だけ目が黒い、左は赤が微妙に違う)

レンガ造りの近代洋風建築にも

レンガ造りの近代洋風建築にも

この建物は1901=明治34年築の国登録文化財「旧大島商会」。秋田初の百貨店だったそうだが現在は花屋になっている。

葬儀屋にも

葬儀屋にも

さて、「下肴町」があるからには「上肴町」もある。上と下が隣接してあるのが普通だと思うが、秋田市の場合、700メートルほど離れた4つ北隣の町が上肴町。

通町のせきや商店から茶町通りに入った所で、茶町菊之丁(ニューシティ裏)、(今の竿燈大通りを渡って、)茶町扇之丁、茶町梅之丁、豊島町を隔てて下肴町となる。

※秋田市の「広報あきた」2004年9月10日号に、やや小さいが旧町名の町割り地図が出ています。http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/pb/koho/htm/20040910/9-10-1.html

現在、上肴町は竿燈に出ていないが、かつては出ていたらしく、町紋がある。

竿燈に合わせて上肴町のお稲荷さんに提灯だけが飾られていた。

青い背景に鯛

青い背景に鯛

下肴町と統一感のあるデザインだ(意識して合わせたのかどうかは分からない)。

このように、竿燈に参加しなくなっても、祭りの雰囲気作りに貢献しようと提灯などの装飾をする町内が最近は多い。

同じく今は竿燈に出ていない、かつての茶町梅之丁には、5年前にできた秋田市の旭北(きょくほく)地区コミュニティセンターがある。

前に竿燈が飾られていた

前に竿燈が飾られていた

提灯24個の小型竿燈だが、提灯が装飾用の長いもので、本物ではない。正規の竿燈の提灯よりも安いのだろう。

「梅之丁」だけに梅の枝

「梅之丁」だけに梅の枝

そうなると茶町の菊之丁と扇之丁は菊と扇だったのだろうか? (ねぶり流し館にでも行けばすぐ分かるでしょうけど)

茶町の1つ西が「田中町」。こちらも今は竿燈に参加していない。

文具店「金圓(かねえん)」の前にだけ提灯が下がっていた

文具店「金圓(かねえん)」の前にだけ提灯が下がっていた

「田」を稲穂で囲っているデザインだろうか? 他の町紋とはどことなく雰囲気が違う。

さらに1ブロック西へ

明日オープンの「ローソン秋田大町二丁目店」

明日オープンの「ローソン秋田大町二丁目店」

先日「銀行ATM」が裏返しになっていた看板の下段は、今日は「P」に変わっていた。ATMが設置されないのか?

※竿燈初日の様子はこちら。

竿燈に参加する町内では、各町内のお稲荷さんなどを待機場所とし、提灯で飾り付けを行う。秋田市中心部にはお稲荷さんが多いもののいつもはあまり目立たないが、この装飾があると目を引く。

川口。鳥居を隠すほどの提灯

川口。鳥居を隠すほどの提灯鳥居の後ろは藤棚になっており、市の保存樹に指定されていた。ここに神社があったことすらうろ覚えだったが、フジがあったとは。忘れなきゃ来年花を見に行こう。

町内の路上に提灯を下げる町内もある。

下米町一丁目。夜は灯りもつく

下米町一丁目。夜は灯りもつく 寺町四区。まだ新しそうな提灯

寺町四区。まだ新しそうな提灯本記事で紹介している各町内の装飾用提灯は、竿燈に取り付けるのとは形が違うだけでなく、紋の細かなデザインも多少違うものが多いようだ。

この寺町四区の場合、NHK跡地にあったもの(これも装飾用規格だけど)ともだいぶ印象が違い、扇や波の割合が大きいデザイン。

そしてこの提灯があった場所は、

善長寺という浄土宗のお寺!(塀沿いにずらりと並んでいる)

善長寺という浄土宗のお寺!(塀沿いにずらりと並んでいる) 山門にも提灯

山門にも提灯ここ「寺町(現在は旭北寺町)」は数多くの寺院が集まるエリアで、藩政時代は城下町の西外れだったようだ。善長寺は寺町の東端、町人の町寄りにある。そのため位置的に寺町四区竿燈会と親密な関係にあり、提灯を下げているのかもしれない。僕が見た限り、他の寺院では竿燈の装飾はなかった。

竿燈はそれほど宗教的な色彩は強くないが、神社からもらう御幣を竿燈に付けるから、仏教とはあまり関係なさそう。お寺と竿燈が同居するちょっとおもしろい風景。

善長寺の前の通りが五丁目橋へ至る「横町通り」。ここを境にして「上通り/下通り」と竿燈に参加する町内を分けることがあるという。横町通り周辺は多くの町内が竿燈に出ていて、少し歩くだけでいろんな提灯を見られる。

今日は梅雨明けしたかのような天気でからりとした暑さ。空の青さが今までと違う。こんな天気がまつり期間中も続くといいけど…

折り鶴マークの豊島町

折り鶴マークの豊島町豊島町は路上の提灯だけでなく、町内のほとんどの商店や家庭の店先・軒先が1個でも2個でも提灯を下げている。

医院の玄関にも

医院の玄関にも各家庭で管理しているのか、色あせたようなのもあるが、町全体で盛り上げようとしているのが分かる。

エビのマークの下肴町

エビのマークの下肴町こちらは路上にはないが、横町通りに面した軒先の提灯が賑やか。

ただ、提灯のデザインにばらつきがあり、以前紹介しただけでも、

NHK跡地のものは エビの輪郭は細い黒、目は黒、触覚は短い、背景は薄めの青。

駅ビルトピコ入口のものは 触覚が長く、背景は濃い青のグラデーション。

と違いがあったが、上の写真もまた異なり、

右は輪郭線がなく、目も赤、触覚はやや長い、背景の境目が直線でない、赤色がやや朱色っぽい

左は頭が小さく、輪郭線が極太、背景が濃淡2色。

といった感じ。

それにしてもいろんな場所に提灯が下がっている。

自動販売機の上に(右だけ目が黒い、左は赤が微妙に違う)

自動販売機の上に(右だけ目が黒い、左は赤が微妙に違う) レンガ造りの近代洋風建築にも

レンガ造りの近代洋風建築にもこの建物は1901=明治34年築の国登録文化財「旧大島商会」。秋田初の百貨店だったそうだが現在は花屋になっている。

葬儀屋にも

葬儀屋にもさて、「下肴町」があるからには「上肴町」もある。上と下が隣接してあるのが普通だと思うが、秋田市の場合、700メートルほど離れた4つ北隣の町が上肴町。

通町のせきや商店から茶町通りに入った所で、茶町菊之丁(ニューシティ裏)、(今の竿燈大通りを渡って、)茶町扇之丁、茶町梅之丁、豊島町を隔てて下肴町となる。

※秋田市の「広報あきた」2004年9月10日号に、やや小さいが旧町名の町割り地図が出ています。http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/pb/koho/htm/20040910/9-10-1.html

現在、上肴町は竿燈に出ていないが、かつては出ていたらしく、町紋がある。

竿燈に合わせて上肴町のお稲荷さんに提灯だけが飾られていた。

青い背景に鯛

青い背景に鯛下肴町と統一感のあるデザインだ(意識して合わせたのかどうかは分からない)。

このように、竿燈に参加しなくなっても、祭りの雰囲気作りに貢献しようと提灯などの装飾をする町内が最近は多い。

同じく今は竿燈に出ていない、かつての茶町梅之丁には、5年前にできた秋田市の旭北(きょくほく)地区コミュニティセンターがある。

前に竿燈が飾られていた

前に竿燈が飾られていた提灯24個の小型竿燈だが、提灯が装飾用の長いもので、本物ではない。正規の竿燈の提灯よりも安いのだろう。

「梅之丁」だけに梅の枝

「梅之丁」だけに梅の枝そうなると茶町の菊之丁と扇之丁は菊と扇だったのだろうか? (ねぶり流し館にでも行けばすぐ分かるでしょうけど)

茶町の1つ西が「田中町」。こちらも今は竿燈に参加していない。

文具店「金圓(かねえん)」の前にだけ提灯が下がっていた

文具店「金圓(かねえん)」の前にだけ提灯が下がっていた「田」を稲穂で囲っているデザインだろうか? 他の町紋とはどことなく雰囲気が違う。

さらに1ブロック西へ

明日オープンの「ローソン秋田大町二丁目店」

明日オープンの「ローソン秋田大町二丁目店」先日「銀行ATM」が裏返しになっていた看板の下段は、今日は「P」に変わっていた。ATMが設置されないのか?

※竿燈初日の様子はこちら。

西口方向。右が中央改札口

西口方向。右が中央改札口 斜めの竿燈は大若。新幹線改札口の正面にあり、改札を出ると真っ先に目に入る

斜めの竿燈は大若。新幹線改札口の正面にあり、改札を出ると真っ先に目に入る 反対側

反対側

2階まで届く高さで、竿燈の大きさが分かる

2階まで届く高さで、竿燈の大きさが分かる 確かに動輪(右と左が微妙に違う?)

確かに動輪(右と左が微妙に違う?) 雨だったが、しっかりと水をはじいている

雨だったが、しっかりと水をはじいている 中央右寄りの床の赤い部分は何だ?

中央右寄りの床の赤い部分は何だ? 反対から

反対から

在来線の通路にはD51型蒸気機関車554号機の模型がある

在来線の通路にはD51型蒸気機関車554号機の模型がある これが提灯に描かれる動輪(右側の3つの大きな車輪)

これが提灯に描かれる動輪(右側の3つの大きな車輪) 赤と黄色のパラソル、ババヘラアイスもいる!

赤と黄色のパラソル、ババヘラアイスもいる! ここにも竿燈の提灯が飾られていた

ここにも竿燈の提灯が飾られていた 絵柄も微妙に違い、NHK跡地と比べて、

絵柄も微妙に違い、NHK跡地と比べて、 ローソン竿燈大通店

ローソン竿燈大通店 ローソンダイワロイネットホテル秋田店(写真中央)

ローソンダイワロイネットホテル秋田店(写真中央) ローソンだった!

ローソンだった! 8月1日7時オープンとのことで準備中

8月1日7時オープンとのことで準備中 空き屋となった旧三井アーバンホテル

空き屋となった旧三井アーバンホテル ローソン弘前公園店

ローソン弘前公園店 大町二丁目店を隣の交差点から見る

大町二丁目店を隣の交差点から見る 自動券売機を背にして

自動券売機を背にして

2001年撮影「ミニコンビ」

2001年撮影「ミニコンビ」 2001年撮影「JCエニーズ」

2001年撮影「JCエニーズ」 ぽぽろーど店「このお店でSuica使えます」

ぽぽろーど店「このお店でSuica使えます」 左が県庁、右奥が市役所

左が県庁、右奥が市役所 NHK跡地

NHK跡地

鉄砲町のアップ

鉄砲町のアップ 「四十間堀町」

「四十間堀町」 「西馬口労町」馬にちなんで天馬(ペガサス)。

「西馬口労町」馬にちなんで天馬(ペガサス)。 「上米町一丁目」ウサギの餅つき。

「上米町一丁目」ウサギの餅つき。 「下米二」こと下米町二丁目

「下米二」こと下米町二丁目 「下米一」こと下米町一丁目

「下米一」こと下米町一丁目 ※実際の屋台は

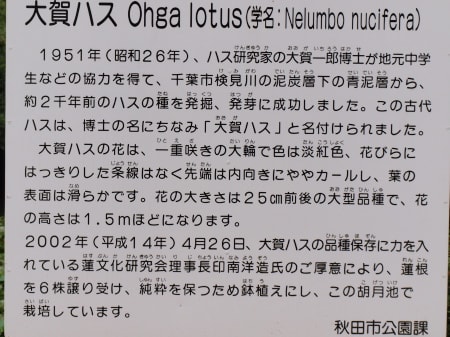

※実際の屋台は まずはおとといの千秋公園二の丸胡月池の本物の大賀ハス(

まずはおとといの千秋公園二の丸胡月池の本物の大賀ハス( 秋田駅前方向

秋田駅前方向 反対側大町方向

反対側大町方向

会場の竿燈大通り東端

会場の竿燈大通り東端

オレンジの「ライト」という看板の下がトンネル

オレンジの「ライト」という看板の下がトンネル 路肩に提灯を吊るす作業が行われていた。

路肩に提灯を吊るす作業が行われていた。

場内放送のスピーカーも付いてる

場内放送のスピーカーも付いてる 傷つけないように何かを巻いて“養生”している。ちょっと見栄えが悪いかな

傷つけないように何かを巻いて“養生”している。ちょっと見栄えが悪いかな

額に乗っけてます!

額に乗っけてます!  腰!(いちばん難しい技のはず)

腰!(いちばん難しい技のはず)

2003年の弘前店。「ラオックス」も入っていた

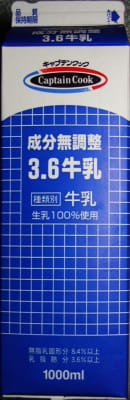

2003年の弘前店。「ラオックス」も入っていた 「キャプテンクック牛乳」よく飲みました

「キャプテンクック牛乳」よく飲みました どうしても代替品が見つからなかったのが歯ブラシ。

どうしても代替品が見つからなかったのが歯ブラシ。 これはリニューアル前の製品

これはリニューアル前の製品 サクラダファミリア

サクラダファミリア 「ゆなハウス」だそうです。

「ゆなハウス」だそうです。 アパートメントハウス2008 ムーミン

アパートメントハウス2008 ムーミン たまねぎアパート

たまねぎアパート ククルビターチェ

ククルビターチェ 外堀・大手門の堀のハス

外堀・大手門の堀のハス これは大賀ハスではありません

これは大賀ハスではありません 堀端すぐでも咲いていて、アップで撮れた

堀端すぐでも咲いていて、アップで撮れた やはり咲いている

やはり咲いている これがホントの大賀ハスです

これがホントの大賀ハスです トリミング

トリミング 市内の旭川はこんな感じ

市内の旭川はこんな感じ そんな中をカルガモの親子が泳いでいた

そんな中をカルガモの親子が泳いでいた 子供が10羽もいる

子供が10羽もいる こっち岸に来た

こっち岸に来た 対岸へ

対岸へ 草に乗って一息

草に乗って一息 カタツムリ!

カタツムリ! こちら(比較はボールペンの先。暗所での撮影なので写りが悪いです)

こちら(比較はボールペンの先。暗所での撮影なので写りが悪いです) 写真中央

写真中央 上と同じボールペンです

上と同じボールペンです  透き通るような殻はちゃんと渦を巻いてる

透き通るような殻はちゃんと渦を巻いてる 胡月池には大きな説明看板が立てられている

胡月池には大きな説明看板が立てられている 奥が藤棚、中央はスイレン、左手前がハス

奥が藤棚、中央はスイレン、左手前がハス そのうちの1株が2輪開いていた

そのうちの1株が2輪開いていた

アオサギ(親鳥?)とネムノキ

アオサギ(親鳥?)とネムノキ 駅の対岸・大町側から下流方向

駅の対岸・大町側から下流方向 人や車が行き交う道路の下にいるのは

人や車が行き交う道路の下にいるのは アオサギ!(カメラ目線?)

アオサギ!(カメラ目線?) 排水口部分にコイが数匹いる

排水口部分にコイが数匹いる 川をじっと見つめてる

川をじっと見つめてる 勝平山よりもアップで撮れる。親鳥だろうか、羽がきれい

勝平山よりもアップで撮れる。親鳥だろうか、羽がきれい かがんで

かがんで  離陸

離陸 背景は菓子舗榮太楼、二丁目橋のケヤキ、ドコモのアンテナ

背景は菓子舗榮太楼、二丁目橋のケヤキ、ドコモのアンテナ 大町公園橋から直線で400メートルほどの千秋公園

大町公園橋から直線で400メートルほどの千秋公園 アオサギ

アオサギ 掻いたり

掻いたり 首をひねったり

首をひねったり 羽のお手入れしたり

羽のお手入れしたり

今では少なくなった赤系統の旧塗装のバス

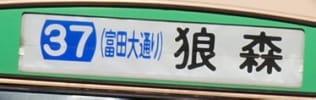

今では少なくなった赤系統の旧塗装のバス 「富田大通り 狼森」

「富田大通り 狼森」 「松森町 一の渡 座頭石」

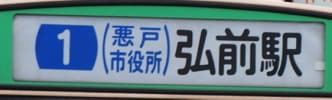

「松森町 一の渡 座頭石」 「悪戸 市役所 弘前駅」

「悪戸 市役所 弘前駅」 「ロマントピア 水木在家」

「ロマントピア 水木在家」 「桔梗野・金属団地 桜ヶ丘」

「桔梗野・金属団地 桜ヶ丘」 「嶽温泉(岩木スカイライン) 枯木平」

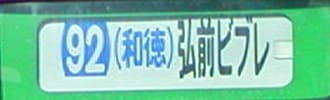

「嶽温泉(岩木スカイライン) 枯木平」 「和徳 弘前ビブレ」

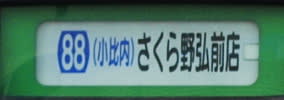

「和徳 弘前ビブレ」 「小比内 さくら野弘前店」の「小比内」。

「小比内 さくら野弘前店」の「小比内」。 大町公園橋の

大町公園橋の 護岸の赤矢印に注目

護岸の赤矢印に注目 広小路から

広小路から ズーム

ズーム ちょっと開き過ぎ? でも美しい

ちょっと開き過ぎ? でも美しい

ハスは朝早く咲くと聞いているが、まだ開きかけの花。お寝坊?

ハスは朝早く咲くと聞いているが、まだ開きかけの花。お寝坊? 上と反対、美術館前から広小路側

上と反対、美術館前から広小路側

胡月池の本物の「大賀ハス」(後ろはスイレン)

胡月池の本物の「大賀ハス」(後ろはスイレン)

少し下流、北都銀行本店前の歩道橋から下流の三丁目橋

少し下流、北都銀行本店前の歩道橋から下流の三丁目橋

右から左へ流れている

右から左へ流れている 秋田大橋付近もこの通り

秋田大橋付近もこの通り 下流・河口方向

下流・河口方向

京の伝統野菜 伏見甘長とうがらし

京の伝統野菜 伏見甘長とうがらし これは買ったものです

これは買ったものです 庭の伏見甘長トウガラシはこんな感じ

庭の伏見甘長トウガラシはこんな感じ

初めてまとまって5本収穫

初めてまとまって5本収穫

1株から同時にこんなに穫れた

1株から同時にこんなに穫れた スナップエンドウ

スナップエンドウ トウガラシの肥料が効いたのか?

トウガラシの肥料が効いたのか?

縁が白い(覆輪=ふくりん)濃い水色、中心が薄いピンク

縁が白い(覆輪=ふくりん)濃い水色、中心が薄いピンク