冒頭の写真は、4年ほど前、十和田湖の駐車場で撮影したもの。

観光バスが3台仲良く並んで駐まっている。

3台とも同じ型で塗装も同じなので同じ会社の3台のツアーかと思いきや、それぞれ別のツアーで、しかも3台とも別会社のバス。

手前を向いてお客が降りているのが秋田県大館市の「秋北(しゅうほく)バス」、その後ろの背中合わせなのが最近当ブログによく出てくる青森県十和田市の「十和田観光電鉄」、その右隣が岩手県盛岡市の「岩手県交通」のバス。

いずれも国際興業系列の企業なので、いすゞ製の車両を導入しなければならないことになっている上、貸切車両の車体塗装が共通。(最近は路線用車両も別デザインの共通塗装になった)

各社の乗務員も顔なじみなのだろうか、互いにあいさつを交わしていた。秋田・青森県境で、岩手からも比較的近いため、このように十和田湖周辺は北東北の国際興業系列3社の“集結地”となっているようだ。

塗装が同じなので、どこの会社のバスか見分けるには、文字を見るしかない。

正面の行灯、側面後部には日本語の表示がされているのでそれを見るのが確実なのだが、ぱっと目に付く、側面と後部の大きな金文字の筆記体アルファベットの表記は紛らわしい。

秋北バスを拡大

秋北バスを拡大

昔は側面に「Shuhoku Bus」と表示があったのだが、現在はこのように側面には「Kokusai Kogyo Group」、つまり国際興業グループと表記されている車両が多いのだ。これでは秋北バスとは断定できない。

実は屋根上にも赤文字で表示されていて、それは「Kokusai Kogyo Bus」。親会社の「国際興業バス」と書いてある。ウソツキ

これはおそらく、国際興業本体から譲渡された中古車ではないだろうか。側面だけは「Bus」を「Group」に書き換えたが、目に触れる機会の少ない屋上はそのままにしたのかもしれない。

十和田観光電鉄と岩手県交通の後部を拡大

十和田観光電鉄と岩手県交通の後部を拡大

十和田観光電鉄は「Towada Kanko」。

岩手県交通は「Kokusai Kogyo」だけど、右側に妙な空白がある。これもおそらく、本体から譲り受けた車両で、秋北バスよりもお手軽に「Bus」を消しただけで使っているのだろう。

以上は、4年前の話でした。現在はどうかというと、

秋田駅前にて

秋田駅前にて

秋北バスの秋田市と能代市を結ぶ高速バス(中央交通と共同運行)でよく見かける車両。おそらく貸切用だった車両を格下げしている。

「Shuhoku Bus」

「Shuhoku Bus」

これは昔ながらの「Shuhoku Bus」表示。

三沢駅前で見かけた、十和田観光電鉄の八戸と三沢空港を結ぶバス。これも貸切格下げっぽい。

「Towada Kanko」

「Towada Kanko」

竿燈まつりの時には、十和田観光電鉄の観光バスが秋田市に来ていた。

今まで紹介してきた車両より新しい「ガーラ(先代)」。ナンバーがキリのいい「500」だ。

まず、前面の行灯に注目。

「十和田観光」のフォントが独特

「十和田観光」のフォントが独特

後部

後部

新車で買ったのか、中古なのか分からないが、「Kokusai Kogyo Group」表記だった。

秋北バスの観光バスも来た。

新しいガーラ!

新しいガーラ!

以前も書いたけど、個人的には、このガーラのデザインはいかつくて好きになれない。

しかも、各バス会社の塗装をした時、似合わないと感じるものが少なくないような気がして、“塗装を選ぶ”車体デザインだと個人的には思っていた。

でも、この国際興業グループの塗装は、ボディのデザインにとてもよく似合っていて、カッコイイと思う。他の塗装では、ジャマに見えた太い銀色の帯(アクセントピラー)さえ、違和感がない。

屋根のボコっと出っ張った部分は、弘南バスはオレンジ色にしていたが、これはもちろん青色。今まで以上に青が目立ち、いい感じ(昔のドラえもんみたいな色だな)。

側面

側面

従来は側面窓下にしかなかった、赤(エンジ色)の細かいラインが、屋根上(というか窓上、側面上部)にも入っており、いいアクセントになっている。

また、従来は正面と側面の細い青線が一直線だったが、これはアクセントピラーのカーブに合わせて、曲線になっている。

それから、窓下の太い青線部分に、白文字で「秋北バス株式会社」と表示が入っている。十和田湖のバスではなかった(これも転入時の作業節約だろう)が、そういえばここにも表示するのが正式だった。

後部

後部

後部もゴツゴツ・ゴチャゴチャしていて、好きになれないけれど。

リアガラスは左右2枚に分かれるのが、先代から受け継いだ本来のいすゞ仕様。(中央交通のリムジンバスでは1枚窓だったが、それは元々は共通車体である日野セレガ版の仕様で、行き先表示を設置するために変更している)

なお、今まで見た他社の車両正面の「GALA」の車種名の表示は銀色文字だったが、このバスは金色文字だった。

なんか豪華に見える

なんか豪華に見える

ただし、中央交通の車両などにはある、正面の大きな「ISUZU」エンブレムはなかった(1つ上の写真のとおり、後部にはある)。

※これとナンバーが1番違いの同型車もあった

ともかく、これも「Kokusai Kogyo Group」表示。

すなわち、新車、本体からの移籍車両ともに、今後は「Kokusai Kogyo Group」に統一されていくようだ。自社名をローマ字表示した車両は減っていく一方なのだろう。

※関連記事はこちら

※その後、国際興業との関係が少々変わったらしいこちらやこちら参照

観光バスが3台仲良く並んで駐まっている。

3台とも同じ型で塗装も同じなので同じ会社の3台のツアーかと思いきや、それぞれ別のツアーで、しかも3台とも別会社のバス。

手前を向いてお客が降りているのが秋田県大館市の「秋北(しゅうほく)バス」、その後ろの背中合わせなのが最近当ブログによく出てくる青森県十和田市の「十和田観光電鉄」、その右隣が岩手県盛岡市の「岩手県交通」のバス。

いずれも国際興業系列の企業なので、いすゞ製の車両を導入しなければならないことになっている上、貸切車両の車体塗装が共通。(最近は路線用車両も別デザインの共通塗装になった)

各社の乗務員も顔なじみなのだろうか、互いにあいさつを交わしていた。秋田・青森県境で、岩手からも比較的近いため、このように十和田湖周辺は北東北の国際興業系列3社の“集結地”となっているようだ。

塗装が同じなので、どこの会社のバスか見分けるには、文字を見るしかない。

正面の行灯、側面後部には日本語の表示がされているのでそれを見るのが確実なのだが、ぱっと目に付く、側面と後部の大きな金文字の筆記体アルファベットの表記は紛らわしい。

秋北バスを拡大

秋北バスを拡大昔は側面に「Shuhoku Bus」と表示があったのだが、現在はこのように側面には「Kokusai Kogyo Group」、つまり国際興業グループと表記されている車両が多いのだ。これでは秋北バスとは断定できない。

実は屋根上にも赤文字で表示されていて、それは「Kokusai Kogyo Bus」。親会社の「国際興業バス」と書いてある。ウソツキ

これはおそらく、国際興業本体から譲渡された中古車ではないだろうか。側面だけは「Bus」を「Group」に書き換えたが、目に触れる機会の少ない屋上はそのままにしたのかもしれない。

十和田観光電鉄と岩手県交通の後部を拡大

十和田観光電鉄と岩手県交通の後部を拡大十和田観光電鉄は「Towada Kanko」。

岩手県交通は「Kokusai Kogyo」だけど、右側に妙な空白がある。これもおそらく、本体から譲り受けた車両で、秋北バスよりもお手軽に「Bus」を消しただけで使っているのだろう。

以上は、4年前の話でした。現在はどうかというと、

秋田駅前にて

秋田駅前にて秋北バスの秋田市と能代市を結ぶ高速バス(中央交通と共同運行)でよく見かける車両。おそらく貸切用だった車両を格下げしている。

「Shuhoku Bus」

「Shuhoku Bus」これは昔ながらの「Shuhoku Bus」表示。

三沢駅前で見かけた、十和田観光電鉄の八戸と三沢空港を結ぶバス。これも貸切格下げっぽい。

「Towada Kanko」

「Towada Kanko」竿燈まつりの時には、十和田観光電鉄の観光バスが秋田市に来ていた。

今まで紹介してきた車両より新しい「ガーラ(先代)」。ナンバーがキリのいい「500」だ。

まず、前面の行灯に注目。

「十和田観光」のフォントが独特

「十和田観光」のフォントが独特 後部

後部新車で買ったのか、中古なのか分からないが、「Kokusai Kogyo Group」表記だった。

秋北バスの観光バスも来た。

新しいガーラ!

新しいガーラ!以前も書いたけど、個人的には、このガーラのデザインはいかつくて好きになれない。

しかも、各バス会社の塗装をした時、似合わないと感じるものが少なくないような気がして、“塗装を選ぶ”車体デザインだと個人的には思っていた。

でも、この国際興業グループの塗装は、ボディのデザインにとてもよく似合っていて、カッコイイと思う。他の塗装では、ジャマに見えた太い銀色の帯(アクセントピラー)さえ、違和感がない。

屋根のボコっと出っ張った部分は、弘南バスはオレンジ色にしていたが、これはもちろん青色。今まで以上に青が目立ち、いい感じ(昔のドラえもんみたいな色だな)。

側面

側面従来は側面窓下にしかなかった、赤(エンジ色)の細かいラインが、屋根上(というか窓上、側面上部)にも入っており、いいアクセントになっている。

また、従来は正面と側面の細い青線が一直線だったが、これはアクセントピラーのカーブに合わせて、曲線になっている。

それから、窓下の太い青線部分に、白文字で「秋北バス株式会社」と表示が入っている。十和田湖のバスではなかった(これも転入時の作業節約だろう)が、そういえばここにも表示するのが正式だった。

後部

後部後部もゴツゴツ・ゴチャゴチャしていて、好きになれないけれど。

リアガラスは左右2枚に分かれるのが、先代から受け継いだ本来のいすゞ仕様。(中央交通のリムジンバスでは1枚窓だったが、それは元々は共通車体である日野セレガ版の仕様で、行き先表示を設置するために変更している)

なお、今まで見た他社の車両正面の「GALA」の車種名の表示は銀色文字だったが、このバスは金色文字だった。

なんか豪華に見える

なんか豪華に見えるただし、中央交通の車両などにはある、正面の大きな「ISUZU」エンブレムはなかった(1つ上の写真のとおり、後部にはある)。

※これとナンバーが1番違いの同型車もあった

ともかく、これも「Kokusai Kogyo Group」表示。

すなわち、新車、本体からの移籍車両ともに、今後は「Kokusai Kogyo Group」に統一されていくようだ。自社名をローマ字表示した車両は減っていく一方なのだろう。

※関連記事はこちら

※その後、国際興業との関係が少々変わったらしいこちらやこちら参照

土手町循環100円バス(今年春撮影)

土手町循環100円バス(今年春撮影)

秋田支社のリリースより

秋田支社のリリースより 仙台支社のリリースより

仙台支社のリリースより 「快速七夕 2号」

「快速七夕 2号」 「絵燈篭祭 2号」行き先は「Yuzawa」

「絵燈篭祭 2号」行き先は「Yuzawa」 「特急ねぶた」

「特急ねぶた」 「まつり」

「まつり」

「臨時花輪」。号数表示なし

「臨時花輪」。号数表示なし やはり「ばやし」!

やはり「ばやし」!

やばせ橋東の交差点から見た八橋大通り。奥が新国道「新川向」交差点方向

やばせ橋東の交差点から見た八橋大通り。奥が新国道「新川向」交差点方向 A工区南端手前から南側を見る。右が草生津川

A工区南端手前から南側を見る。右が草生津川 A工区北端手前

A工区北端手前 既存の道の東側から。左右が新しい道路(左がA、右がB)、奥が草生津川の大道東橋

既存の道の東側から。左右が新しい道路(左がA、右がB)、奥が草生津川の大道東橋 B工区南端からA工区側を見る

B工区南端からA工区側を見る 押しボタン式信号機が設置された

押しボタン式信号機が設置された 押しボタン信号北側から南方向を見る。まさに一直線の道

押しボタン信号北側から南方向を見る。まさに一直線の道 行き止まり!(白線を引く前の撮影)

行き止まり!(白線を引く前の撮影) 既存の道西側から。右がB工区北端、奥が新国道

既存の道西側から。右がB工区北端、奥が新国道 東側から。左がB工区北端

東側から。左がB工区北端 「止まれ」の標識があった(発光式ではなく、ただの板タイプのようだ)

「止まれ」の標識があった(発光式ではなく、ただの板タイプのようだ) 路面に「止まれ」標示

路面に「止まれ」標示 おやっと思いませんか?

おやっと思いませんか? C工区南端方向。奥に見えるのが、通せんぼしている会社の裏

C工区南端方向。奥に見えるのが、通せんぼしている会社の裏 斜めの道と新しい道の交点(左手前から右奥が新しい道)

斜めの道と新しい道の交点(左手前から右奥が新しい道) ユーランド前付近から東側・新国道方向を見る

ユーランド前付近から東側・新国道方向を見る 右がC工区北端

右がC工区北端 「イサノ二丁目」バス停の向かいが新しい道

「イサノ二丁目」バス停の向かいが新しい道 北端の工事状況

北端の工事状況 草生津川の三本橋方向。左がC工区北端

草生津川の三本橋方向。左がC工区北端 左にセリオンがある

左にセリオンがある 帆は下ろして展示

帆は下ろして展示

船首側。銅の装飾や、黒くて長い紐がぶら下がっている

船首側。銅の装飾や、黒くて長い紐がぶら下がっている 船尾側。海中に入っているのが舵だろうか? 側面・船尾にも装飾がある

船尾側。海中に入っているのが舵だろうか? 側面・船尾にも装飾がある 分かりづらいですが

分かりづらいですが 対岸の工場と北前船

対岸の工場と北前船 秋空(?)にそびえるセリオン

秋空(?)にそびえるセリオン

例えばこのバス

例えばこのバス

北東角の交差点、かつてエレベーターのあった側から

北東角の交差点、かつてエレベーターのあった側から 東側大町通りから茶町通り方向を見渡す

東側大町通りから茶町通り方向を見渡す 北西角、かつてミスタードーナツのあった場所から大町通り方向

北西角、かつてミスタードーナツのあった場所から大町通り方向 北の一方通行路から南方向。右が茶町通り、右奥の大きいのが竿燈大通りの秋田銀行大町支店が入るビル

北の一方通行路から南方向。右が茶町通り、右奥の大きいのが竿燈大通りの秋田銀行大町支店が入るビル おそらく「128」番まである【26日追記】もう少し多いというウワサも。機会があれば、確認・修正します【28日追記】やっぱり128番までみたいでした

おそらく「128」番まである【26日追記】もう少し多いというウワサも。機会があれば、確認・修正します【28日追記】やっぱり128番までみたいでした 左が日本銀行秋田支店

左が日本銀行秋田支店 いろんなメーカーの製品が入っていて、お値段は100円から

いろんなメーカーの製品が入っていて、お値段は100円から でも、人通りも少ないからね・・・

でも、人通りも少ないからね・・・ 私設地下道入口

私設地下道入口 駐車場部分に宮城から来た貸切バスが駐まっていた

駐車場部分に宮城から来た貸切バスが駐まっていた 「月決め駐車場 空有り」

「月決め駐車場 空有り」 2008年のリーフレットより

2008年のリーフレットより 反転部分

反転部分

ここ

ここ 「秋田中宍交通」?

「秋田中宍交通」? このように普通の「央」の表示の車両もある

このように普通の「央」の表示の車両もある 日産ディーゼル製

日産ディーゼル製 いすゞ製

いすゞ製 2002年導入と思われるいすゞ製車両

2002年導入と思われるいすゞ製車両 こちらも「宍」風

こちらも「宍」風 (再掲)個人的にはこの塗装が好きだけど

(再掲)個人的にはこの塗装が好きだけど やはり「宍」風

やはり「宍」風 (再掲)左が元市営、右が自社購入

(再掲)左が元市営、右が自社購入 新しい塗装だけど、文字だけが旧塗装式の黒色

新しい塗装だけど、文字だけが旧塗装式の黒色 牛島方面などで見かけるバス

牛島方面などで見かけるバス ドアに社名が書いている!

ドアに社名が書いている! 改札口からホームを見る

改札口からホームを見る 改札口を背にして

改札口を背にして 古めかしい窓口周辺。右奥が改札口

古めかしい窓口周辺。右奥が改札口 比較的新しい券売機が場違いな感じ

比較的新しい券売機が場違いな感じ さらに進んで改札口方向を振り返る

さらに進んで改札口方向を振り返る こんなものも

こんなものも 通路の末端

通路の末端 十和田観光電鉄三沢駅

十和田観光電鉄三沢駅 ドアも古めかしい

ドアも古めかしい 道路側から見たとうてつ駅舎。右奥がホーム

道路側から見たとうてつ駅舎。右奥がホーム 三沢駅西側から

三沢駅西側から 青い森鉄道三沢駅

青い森鉄道三沢駅 店舗正面

店舗正面 この生育状況

この生育状況 自転車と同じくらいの背丈か

自転車と同じくらいの背丈か アルヴェ2階からきらめき広場を見下ろす

アルヴェ2階からきらめき広場を見下ろす 上を覆ってるけど暑くないかな?

上を覆ってるけど暑くないかな? 多目的ホール前。なかなかにぎわっている

多目的ホール前。なかなかにぎわっている アルヴェのお隣はNHK(棟続きの2階入口)

アルヴェのお隣はNHK(棟続きの2階入口) バスターミナルから改札への階段

バスターミナルから改札への階段 バスターミナル内の階段の上り口。アイコンの電車の図柄が違う

バスターミナル内の階段の上り口。アイコンの電車の図柄が違う 道路上から撮影。橋のすぐ下に水があり、流れが速い

道路上から撮影。橋のすぐ下に水があり、流れが速い 通路から。左が駅ビル(駐車場)、右奥の電車が置いてある先で線路が途切れている

通路から。左が駅ビル(駐車場)、右奥の電車が置いてある先で線路が途切れている ホーム。右が稲生川と駅ビル(バスターミナル)

ホーム。右が稲生川と駅ビル(バスターミナル)

駅名標と車体側面の行き先表示

駅名標と車体側面の行き先表示 ホームと電車。後方に改札とホームを結ぶ通路が見える

ホームと電車。後方に改札とホームを結ぶ通路が見える 7700系車内

7700系車内

吹き流しや笹飾り・短冊が

吹き流しや笹飾り・短冊が 薄れて分かりにくいけど「TOKYU」、東急百貨店

薄れて分かりにくいけど「TOKYU」、東急百貨店 「心を満たす時がある 複合文化施設 Bunkamura」

「心を満たす時がある 複合文化施設 Bunkamura」 「大曲(おおまがり)」

「大曲(おおまがり)」 三沢駅ホームも行き止まり式

三沢駅ホームも行き止まり式 「八橋大畑(やばせおおはた)」交差点

「八橋大畑(やばせおおはた)」交差点 左が市道側信号機、右が新国道側

左が市道側信号機、右が新国道側 市道側

市道側 新国道側

新国道側 更新されていた

更新されていた 仲小路

仲小路 車両用は再開発工事開始後に撤去されてしまった

車両用は再開発工事開始後に撤去されてしまった おつかれさまでした

おつかれさまでした (再掲)仲小路にあった車両用

(再掲)仲小路にあった車両用 ここでは歩行者用にもあった

ここでは歩行者用にもあった 回転して画質補正しています

回転して画質補正しています (再掲)在りし日の秋田ニューシティとダイエー秋田店のマーク

(再掲)在りし日の秋田ニューシティとダイエー秋田店のマーク とうてつ駅ビル店正面

とうてつ駅ビル店正面 屋上の看板(ルーフサイン)

屋上の看板(ルーフサイン) 道路上の駐車場入口看板

道路上の駐車場入口看板 正面入口。現在は特に表示類はないようだ

正面入口。現在は特に表示類はないようだ みちのく銀行と郵便局

みちのく銀行と郵便局 見づらいのでトーンカーブ等の画質調整をしています

見づらいのでトーンカーブ等の画質調整をしています 1階の一部

1階の一部 入口の自動ドア

入口の自動ドア 旧ダイエーマーク

旧ダイエーマーク シャッターが降りた通路

シャッターが降りた通路 バスターミナルの一角

バスターミナルの一角 国際興業グループ一覧

国際興業グループ一覧 「身近なくらしのパートナー 国際興業グループ」とスロットマシーン

「身近なくらしのパートナー 国際興業グループ」とスロットマシーン 「ダイエー搬入口」

「ダイエー搬入口」 バス乗り場部分(右のドアの外にバスが横付けする)

バス乗り場部分(右のドアの外にバスが横付けする) ホームから見たバスが通る部分。歩行禁止ではないようだが、ここを歩くのは危なそう

ホームから見たバスが通る部分。歩行禁止ではないようだが、ここを歩くのは危なそう バスターミナルの時刻表

バスターミナルの時刻表 ショッピングセンター側

ショッピングセンター側 十和田市中心部のアーケード。空き地もあったが、秋田の広小路よりはマシでは?

十和田市中心部のアーケード。空き地もあったが、秋田の広小路よりはマシでは? 十和田市中心部の新しい信号機

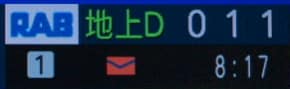

十和田市中心部の新しい信号機 RABが1番

RABが1番 テレビ岩手(TVI。日本テレビ系列)が映った!

テレビ岩手(TVI。日本テレビ系列)が映った! 5番はテレビ朝日系。青森では青森朝日放送(ABA)

5番はテレビ朝日系。青森では青森朝日放送(ABA) 9番は岩手朝日テレビ(IAT)!

9番は岩手朝日テレビ(IAT)! 6番のTBS系は青森テレビ(ATV)。

6番のTBS系は青森テレビ(ATV)。 7番は秋田ケーブルテレビの区域外再送信でもおなじみ、IBC岩手放送

7番は秋田ケーブルテレビの区域外再送信でもおなじみ、IBC岩手放送 フジテレビ系列「岩手めんこいテレビ(mit)」

フジテレビ系列「岩手めんこいテレビ(mit)」 これ

これ