秋田編に続いて、2019年~2020年の間に、津軽を中心とした青森県でなくなったものたち。

消えたものばかり並べ立てて後ろ向きに思われるかもしれませんが、いつの間にかなくなっていたものたちを記録に留め、いつか誰かに思い返してもらえたらと願います。

各報道、多くの皆様のツイッター等を参考にさせてもらいました。掲載順は特に意味はなく、日付順でもありません。

・弘前市

一戸時計店、ミニストップ弘大前店、スペースイン、紀伊國屋書店弘前店 閉店 2018年~2019年

この記事参照。

・弘前市

焼肉モ~モ~、Uマート 弘大前店閉店・解体 2020年

この記事参照。

・

NHK文化センター 弘前教室営業終了 2021年3月27日

この記事参照。青森教室と八戸教室は2019年終了済み。

・弘前市「

ルネスアリー」 2020年11月までに全テナント撤退、12月休館

2021年末の記事。旧・ルネス街→ルネスアベニュー。中土手町と中央弘前駅前を結ぶ商業施設。

市による中央弘前駅前の道路や広場の整備工事との関連もあって、2018年にリニューアルオープンしていた。その後、コロナを理由に休館。

駅前の整備工事が縮小されて被害を受けたとして、運営企業が市に損害賠償を求めたというニュースも出た。

・「

弘前中央食品市場」閉店 2022年3月末

中土手町商店街(一戸時計店の隣)。弘前中央食品協同組合が管理・運営。

1972年3月創業なので丸50年。老朽化と客の減少。

当初は30軒以上の店舗があったが、2012年には9軒、最後は4軒(1軒は3月23日終了)。

4軒は、鮮魚店2店、大学いもが有名な店、弁当惣菜店。いずれも移転して営業継続。

・西弘前「

惣菜さとう」閉店 2022年6月10日

弘南鉄道大鰐線・弘前学院大前(旧・西弘前)の真向かい、西弘商店街にあった弁当店。店主は78歳、体力と材料費高騰により。

安くてボリュームがあり、場所柄、大学生に親しまれた。

店の外側には、メニューを記した紙がびっしり貼られ、「笑ってコラえて」など全国放送のテレビでも取り上げられたことがある。

弘前経済新聞によれば、1990年7月開店。「店を始めて7、8年たった頃にワープロ教室だった場所が空き、イートインスペースとして隣で食堂も始めた」。

広く知られるのは2000年以降のようなことが書かれているが、開店間もない頃に当たる僕の在学中でも、知られていた(もっと古いと思っていた)。僕はほぼ利用しなかったけれど。

当時、弘前大学生協が新入生に配った冊子には記載がなく、別刷りの大学周辺のお店などを示したマップにも、小さく「惣菜さとう」と記されるのみで、コメントはなし。

1994年頃開店かと思われる焼肉モ~モ~は、まだ地図への記載さえなかった。どちらも、1990年代前半に出現し、すぐに親しまれ、30年で消えていった。

【9日22時30分追記・西弘前でもう1店閉店していた】

・「

くま吉」閉店 2022年10月23日

惣菜さとうの斜め向かい=弘前学院大前駅の正面と、生協の駐車場入口の間の、長屋風の建物に入っていたラーメン店。

店頭に張り紙しただけで、ひっそりと閉店したようだ。それによれば、「約40年創作ラーメンに拘り」、「マスターが病気」のため閉店。

恥ずかしながら、僕はまったく記憶になかった。

ストリートビューによれば、黄色い看板に「ラーメンハウス くま吉」と書かれ、コック帽をかぶって舌を出したクマの顔と、その背後に北海道らしき図形がデザインされたマーク。そのクマの、高さ1メートルくらいの人形が店頭に出ていたこともあったようだ。

夜に、ひさしを兼ねたオレンジ色の看板が、内側から光るのは、そういえば覚えているような…

店名に表記揺れがあり、食べログでは「くま吉 西弘本店」、Googleマップやホットペッパーでは「くま吉ラーメン」、閉店の掲示では「くま吉」。

2013年のストリートビューを見ると、隣に「居酒屋くま吉」があるような掲示も出ていた(看板はなし)。

ネット上の評価は、おおむね好意的。焼肉定食などごはん物やリンゴソースの焼きそばもあった。ニンニクや辛いのもあって、味は総じてこってり濃いめだったようだ。

また、「昔は向かいの建物」にあったという話も。【9日23時30分追記】惣菜さとうの、狭い道と駐車場をはさんだ隣の建物の1階にくま吉が入っていたことが、大学生協の1995年新入生向けマップで確認できた。当時は2階には、洋風居酒屋「スカットランド」が入っていた。

スカットランドは1983年開店・2005年閉店。2019年のストリートビューでは2階は居酒屋ダイニング、1階は道路側がコインランドリー、奥側に居酒屋。

ということは、在学中はまだこっちにあったのか?

ちなみに、後にくま吉が移転する長屋風の建物の場所には、1995年時点では複数の喫茶店があったようだ。さらに、その建物自体の名称あるいはさらに以前の入居店舗の名称として「西弘食品センター」というのが存在した/する? らしい。(以上追記)

・板柳町「

川口あんぱん」閉店 2020年4月末

弘前市内でも購入できた。

1713(正徳3)年創業とされる。あんぱんは1880(明治13)年から。

小豆や包装紙などの高騰、嗜好の変化や新型コロナウイルスなどによる業績の落ち込み。最近の売り上げは全盛期の7割近く。

・「

ウェルネス伯養軒 青森支店」廃止(東奥日報の報道では「休止」) 2019年9月

仙台に本社があるかつての「伯養軒(はくようけん)」。

2019年時点の青森支店では、青森・新青森駅と盛岡駅の駅弁もしていたそうだが、知る人には知られていたのは野辺地駅の「とりめし」。照り煮ととりそぼろが入ったひし形の容器で、大館の花善の鶏めしとはまた違って、おいしかった。

2023年時点では駅弁は仙台のみになっていて、野辺地とほぼ同一と思われる「伯養軒のとりめし」は存続している。支店所在地も仙台周辺のみらしいが、秋田総合車両センターの社員食堂はどうなっているのだろう?

直接関係ないが、交通新聞社の大判の

「JR時刻表」では、2019年9月号を最後に、駅弁情報の掲載がなくなった。

時刻表左側の駅名の前に付く、駅弁販売駅を示す、□で囲った「弁」マークと、欄外の商品名・価格一覧。

「JTB時刻表」では継続。

駅弁というものは一期一会で、取り扱い駅であっても必ず売っているとは限らない(コロナで拍車がかかった)。一方で、違う駅に輸送して販売されることも増えた。そして、ネットをもってしても、その把握は難しい。

・十和田市 缶コーヒー「

奥入瀬珈琲」販売終了 2019年

十和田湖ふるさと活性化公社。1996年販売開始。当時は「龍泉洞珈琲」などご当地缶コーヒーブーム。

湧き水「奥入瀬源流水」30%使用。市内の喫茶店が自家焙煎したコーヒー豆を独自にブレンド。微糖、190グラム。

年間出荷量は最盛期30万本、近年は6万3千本。

缶コーヒーの製造工場は減少しており、その結果、少量生産に対応できなくなったとして、委託先製造工場での製造が困難に。

十和田市外ではあまり売られていなかったようだが、もらって数度飲んだはず。

・東奥日報

夕刊廃止 2020年9月

秋田魁新報では、仲間の地方紙の夕刊廃止があると、社会面で小さく報道する。

当の魁は2008年9月でやめており、それと比べると、長く持った。

・下北交通 「

むつバスターミナル」廃止 2022年5月31日

・【予定】高速船「

シィライン」廃止 2023年3月末

青森市~むつ市脇野沢~佐井村(3港)を結ぶ。離島ではないが離島航路指定。

民間航路を引き継いで、2005年に設立された第3セクター。

むつ市と佐井村からの赤字補填終了を受け、廃止。

下北半島には行ったことがなく、惹かれるものがあったが、秋田・津軽側からは特に遠くて機会がなかった。

・

「かねさ」マルコメ傘下に 2019年~2020年

青森市浪岡に本社があり、秋田など青森県外でも見かけることが多い、味噌メーカー「かねさ株式会社」。

それが長野のマルコメ株式会社傘下に入り、完全子会社となった。

津軽味噌が信州味噌の傘下に、と思うと衝撃的かもしれないが、地元ではどうとらえているだろうか。

・深浦町 「

ウェスパ椿山 (つばきやま)」閉鎖 2020年10月末→大部分解体へ 2022年

WeSPa椿山。

2008年の訪問記。

1995年4月開園、2000年代前半にかけて、段階的に施設を増やした。天然温泉の展望風呂、レストラン、コテージ、ガラス工房、「リゾートしらかみ」を模したスロープカーなどからなる。深浦町が第三セクター「株式会社ふかうら開発(後述)」に運営委託。

閉鎖はコロナによる打撃が理由。その後、2022年6月7日の陸奥新報によれば「経済状況が好転する状況は考えにくく、民間による利活用と再募集、指定管理による利活用も困難と判断」し、多くの施設を解体して「緑地広場などへの花き植栽や遊具などの設置を検討する」。

閉鎖後も、物産館「コロボックル」のみ営業を継続。2021年7月にリニューアルされ、深浦町観光協会も移転して入居。

展望風呂の源泉名は「鍋石温泉」で、この場で湧いていたはず。

展望風呂は透明でしょっぱいお湯だったが、源泉では付いている色を除去して使っていた。

また、町内の深浦観光ホテルも鍋石温泉を名乗っている。2022年6月12日付東奥日報には「(ウェスパ椿山は)閉鎖したが、町内で温泉水を利用している施設があるため、現在も温泉がくみ上げられている。」とある。

その東奥日報の記事のメインは「

温泉熱活用 チェリモヤ栽培挑戦/弘大グループ」。

温泉熱を使って、世界三大美味フルーツとされる熱帯果樹「チェリモヤ」の栽培が試みられている。チェリモヤは暑すぎるのもよくなく、青森の気候と温泉熱が適している可能性があり、2024年の収穫を目指す。

実施しているのは、弘前大学の理工学部寄りの施設と思われる「地域戦略研究所」の教員を中心に、農学生命科学部藤崎農場の教員、理工学部の学生、外部の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター。

深浦町は秋田県境にあり(2005年までは間に岩崎村があった。ウェスパ椿山は以前から深浦町)、秋田県民にもなじみがある人が多いそうだ。

東奥日報によれば、チェリモヤ栽培に取り組む弘大地域戦略研究所の先生は秋田県出身だそうで、「何度か訪れたことのあるなじみ深い土地。ウェスパ閉鎖を知り、力になりたいと実験を始めた。」。

2020年10月28日付 秋田魁新報「地方点描」ではウェスパ椿山について、「(秋田県沿岸北部の)能代山本地域の観光関係者の間で、(閉鎖の)ショックはかなり大きかった。」「年間来客数約15万人のうち、約半数が本県からだ。県北地域に限らず、秋田市からの来訪が多い。」。

ウェスパ椿山ができた6年後の2001年には、実質「専用駅」であるJR五能線・ウェスパ椿山駅が開業した。当初は「リゾートしらかみ」のみ停車、2002年から全列車停車。

駅前には不老ふ死温泉~十二湖の路線バス(季節運行)や、不老ふ死温泉の送迎バスが乗り入れるものの、ウェスパ椿山がなくなれば、駅の存在意義はなくなったも同然のようにも思う。物産館は残り、観光案内所ができて、深浦町としては深浦観光の拠点として存続させたい意向なのだろう。

でも、ウェスパ椿山がまだ存続していると思って、間違って下車してしまう観光客がいたら、がっかりさせることになりかねない。そもそも、ウェスパ椿山がなくなったのに、ウェスパ椿山駅はおかしい(駅名変更するにしても費用はかかるが)。ウェスパ椿山駅の今後はどうなるか。

あと、駅前には、2006年に茨城から譲り受けた蒸気機関車が置かれている。五能線での動態保存を目指す団体によるものだと思うが、現状では潮風で錆びる一方ではないだろうか。この今後も。【2023年10月7日追記・ウェスパ椿山駅のSLは8620形「78653」号機。余談だが同じ団体が保存している同型「48640」号機は、鰺ヶ沢町役場に置かれた後、2011年に弘前市の弘南鉄道弘南線・新里駅前に移されている。】

それにしても、あれだけの施設がたった25年でなくなってしまうなんて、はかない夢のようだ。【10日追記】“負の遺産”を作らないための潔い決断ともとらえられるが、個人経営でもなく、それなりに規模が大きい公共施設が、たった25年で消えるのは短すぎてもったいないと思ってしまう。

・

「つるつるわかめ」県外資本に 2020年11月~2021年1月

深浦産のワカメを麺状に加工した商品。青森県内ではよく知られている。

1989(平成元)年に設立された、深浦町の第3セクター「株式会社ふかうら開発」が、1994年に「銭エ衛門カルめん」として発売(知らなかった)、1996年に「つるつるわかめ」に改称。

兵庫県西宮市の水産加工品製造販売業「有限会社比那フーズ」に譲渡、新会社「ふかうら食品株式会社」を設立して、製造販売を続けている。

3セクはウェスパ椿山も失ったことになるが、公園管理業務で存続。

前回取り上げたように、秋田県由利本荘市でも、旧・岩城町の3セクによるプラムワインがなくなった。つるつるわかめ自体が残ったのは良かったが、特産品があるだけでは安泰ではなくなったのか。

・弘前駅売店「

Petit Appli(プチアプリ)」閉店 2022年3月21日

弘前駅改札口(2階)に向かって左脇、改札外の待合室と一体化した区画にあった、小さな売店。

秋田駅新幹線改札横の小さめのNewDaysに似たような雰囲気だが、NewDaysブランドではない。2004年末に現在の駅舎ができた時からあったはずで、当初は看板などもなかった。Suicaが使えるようなったのも、NewDaysより遅かったはず。レシートには「弘前1号売店」と記された。2号以降は存在しないと思う。

2021年4月初め、向かいのびゅうプラザ跡地がリニューアルされて店ができたのと同時に、売店もリニューアル。市内の店のカレー、パスタなど惣菜も扱うようになった。

外観が格子状に赤く(リンゴ色?)になって「Petit Appli」の表示も付いた。この頃には、弘前駅ビル「アプリーズ」のサイトに情報が掲載され、駅ビルのテナントの位置づけらしかった。

リニューアルから1年を目前に閉店。

狭いながらも、飲み物、多少のお土産、多くはないが工藤パン商品や弁当、ちょっとした地元のお菓子などはそろっていた。跡はどうなったのか? 待合室が拡張されたのかも?

自由通路で弁当「津軽弁」が売られ、1階にファミリーマートはある。

※

Petit Appli跡地の2023年の状況。

・弘前駅ビル アプリーズ「

VIE DE FRANCE 弘前店」閉店 2022年3月31日

ベーカリーのヴィ・ド・フランスは、山崎製パンの系列。

したがって、秋田県ではたけや製パンと関わりがあり、秋田県内唯一の秋田駅ビルトピコのVIE DE FRANCE 秋田店の前を早朝に通ると、材料でも入っているのか、たけやの名入り番重が置かれていたりする。

工藤パンが関わっていると思われる青森県では、2022年初めには3店舗あった。

イオンモール下田にあった「八戸下田店」が2月28日に閉店。隣とはいえ下田町で「八戸」と称するのは、おおざっぱでは?

続いて弘前も閉店。「開店より6年の長きに渡り」と告知されたので、2016年頃オープンか。青森県内では、青森駅ビル「Deli & Bread VIE DE FRANCE 青森店」だけになった。

弘前店跡地は次項にて。

・弘前駅ビル アプリーズ「

ドトールコーヒーショップ 弘前駅ビル店」閉店 2022年5月8日

52席。2階、自由通路に面したアプリーズ出入口の横にあり、自由通路から直接出入りできたが、階段・エスカレーターの位置関係から、知らない人は見落とすかもしれない。【10日補足・ドトールは弘前市内にはほかに3店舗(近くのイトーヨーカドー、弘前大学医学部附属病院、さくら野弘前店)ある。】

アプリーズ店内側では、通路をはさんだ向かいがヴィ・ド・フランス。自由通路から入った左右が空きテナントになった。

それらに、2022年8月10日、コーヒー豆と輸入食品の「ジュピター 弘前アプリーズ店」がオープン。

ジュピターは新規開店というよりは、実態としては移転。

ダイエー弘前店が入っていた旧・ジョッパル、ヒロロの地階に入っていた「ジュピター ヒロロ弘前店」が7月24日に閉店。

2013年のヒロロオープン時から入っていた。

一般にジュピターといえば駅ビル内だし、ヒロロのジュピターは秋田駅ビルトピコの店と比べると、ひと気は少なかった【10日補足・コロナ前に行われてた、店頭での試飲も手持ち無沙汰に見えた】。だから、ジュピターはアプリーズの空きを狙っていたのかも。

ただ、土地柄、車で来店していた人は多かったようで、駅ビル移転で不便になったととらえる客もいるようだ。また、ジュピター側が「ヒロロ店閉店」のみを告知したため、駅ビルに移転したことを知らず、ジュピターが弘前からなくなったと勘違いしている人もいるようだ。

・「

さとちょうヒロロ店」閉店 2023年1月15日

佐藤長。ヒロロ地階の地元食品スーパー。

2013年7月のヒロロリニューアル時には「ルミエール」という青森市のスーパーが入った(弘前市では唯一の店舗)が、2018年7月に大家とモメたようで閉店。

2018年8月にさとちょうがオープンしたが、5年持たなかった。弘前市では入手しづらい市外のお菓子・お土産や、産直農産コーナーでリンゴを安く買えて、時間があれば訪れていたのだけど。

すぐそばにイトーヨーカドー弘前店があるし、弘前駅の反対側すぐに、さとちょう城東店もあるので、なくなっても、買い物難民が出るような問題にはならないかと思う。

ヒロロとしては、食品スーパーが長続きしないことにはなるけれど、ダイエー秋田店→マックスバリュ→ヤマト→空き地のまま10年以上の秋田ニューシティと比べればマシ。

でも、やはり、ジュピターも撤退したということで、ヒロロの地下はガラ空きなのだろう。今後は?

【2024年2月7日追記】佐藤長は2023年に破産。多くの店舗はトライアルへ継承されたものの、「さとちょう」の名前が消えた。

・「

コープあおもり黒石店」閉店 2020年6月20日

弘南鉄道弘南線・黒石駅に併設された生協のスーパー。

元々(2010年まで)は、弘南鉄道と関係があるのかどうか分からない「弘南生協(

過去の記事)」の店。同様の弘前市の弘南鉄道大鰐線弘前学院大前駅(旧・西弘前駅)併設の西弘店や、松原店は建て替えられている。

黒石駅周辺には、ユニバース黒石駅前店(2006年11月オープン?)があるから、それに負けてしまったのか。

黒石店の建物は解体され、今は更地のようだ。

・さくら野弘前店「

アクアリウム渡嘉敷水槽」終了 2021年11月2日

1993年、弘前ビブレとしてオープンした時から、1階中央の広場にあった大水槽。

横10メートル、縦3メートルで4つの水槽からなる。カクレクマノミ、ヒメツバメウオ、ハリセンボンなどの熱帯の魚を中心に展示。

なんで渡嘉敷なのかは知らないが、弘前経済新聞によれば「水槽上部にはクジラの尻尾と波、岩を表現したオブジェがあり、渡嘉敷地方を案内する図や水槽周囲にはシーサーを設置する。」。

陸奥新報によれば「魚は展示終了後、専門業者に引き取られる」。

東奥日報では「津軽地方の子供たちが「水族館」と呼んで親しんできた」。

跡地は2022年3月24日にフードコートのような「アスナロラウンジ」がオープン。

2022年末、ドイツ・ベルリンのホテルの巨大水槽が破裂して、街が水浸しになる事故があった。そこまでではないにせよ、商業施設には、直接的な収入にはならないし、維持管理が負担だったのか。

余談だが、弘前公園の西濠近くに「弘前公園水族館」というのが平成の初め頃まで存在し、今も建物は残っているという。実態は鑑賞魚の販売店だったようだ。

・さくら野弘前店「

リコルソ弘前」営業終了 2021年8月31日

「百貨店の中にある温泉」であり「百貨店の中にあるホテル」であった。前者としては昔は諏訪市などにもあったが、今は国内唯一らしい。後者は不明。【9日補足・リコルソ弘前には、百貨店閉店時間帯に外(駐車場?)と直接出入りできるドアはあったはずだが、メインの出入口は4階の売り場に面していた。このことが「百貨店内のホテル」のイメージを強くしていた。例えば、西武秋田店とANAクラウンプラザホテル秋田は建物は同一だが、メイン出入口は完全に分離されている点から百貨店内という印象はない(百貨店とホテルの比率も違うし)。】

1993年の弘前ビブレ時代から存在したが、名称は変遷。リコルソ弘前としては2009年4月から。

結論としては、跡に温泉併設フィットネス施設ができて、日帰り温泉としては存続。ホテル機能がなくなった。

駅からは遠いが100円バスがあり、宿泊料金も手頃だったので、何度か泊まったことがある。ホテル内に入れば普通のホテルだけど、ここがさくら野の中だと思えば、不思議な気持ちにもなった。

部屋からは、弘前の街と向こうに岩木山、下にはさくら野の搬入口が見えた。

【16日追記・ホテル跡は全部フィットネスになったわけではなく、改装して、2月から賃貸オフィス3区画になるとのこと。】

・

弘前さくらまつり ぼんぼり廃止 2022年

弘前公園の花見を象徴付けるアイテムの1つが、沿道の大きなぼんぼり。

2009年の記事。

東奥日報によれば「協賛金が原資のため新型コロナウイルス下では実施のリスクが高いことや、桜の木の夜間ライトアップ導入などを理由に決まった。」。

風情がなくなったとか、すっきりしていいとか、賛否両論あるようだが、これ以前に、主催者とぼんぼり業者の間でモメごとがあったらしく、その影響を指摘する声も。

・

弘前さくらまつり オートバイ曲芸なし 2022年

特徴的な出店もあるさくらまつり。その1つが、オートバイサーカス。

中を見たことはないが、大きなテントからバイクのうなりが響き渡るのが、いつものさくらまつりだった。

東奥日報によれば、少なくとも1934(昭和9)年には行われており、近年は、札幌市を拠点に活動する「ワールドオートバイサーカス」が実施。その「団体団員らの体調不良が理由」。

・平川市碇ヶ関 屋内温水プール「

ゆうえい館」閉館 2021年9月末

旧・碇ヶ関村だった1998年12月オープン。JR碇ケ関駅、道の駅いかりがせき、国道7号が集まる場所。

利用者減少と老朽化。

裏手には温泉もあるが、プールの水は温泉ではなかったのかな。

当初は2021年春閉館予定だったが、要望があって夏の半年だけ延長(冬の結露が劣化を進めるため)された。駅や道の駅に行った時目にしているが、泳いでいる人や出入りする車がいつもいたような気がする。以前の秋田市雄和のプールと同じように、もし碇ヶ関村のままだったら、存続していたかもしれない。

・弘前市「

桔梗野温泉」廃業 2022年5月初め?

市立第四中学校の隣にあった、銭湯タイプの温泉。

張り紙によれば「設備老朽化の為、また長期に渡るコロナ禍の影響の為」。2022年晩秋には更地に。

1997年の弘前大学

「学園だより」で特集されたように、弘前大学周辺に温泉銭湯は複数あったが、廃業や福祉施設転換により、徒歩圏内では桔梗野温泉だけになっていた。それもなくなってしまった。

ほかに、弘前市北部の「

三世寺温泉(さんぜじ)」が「諸般の事情により」2023年2月28日で営業終了。

秋田と同じく、青森でもコロナ、老朽化、地方の経済情勢、経営者の事情のためになくなったものが多いと思う。跡地利用など後継が未定のものが目立つのも気がかり。

2022年は1度も青森に行くことができなかったので、今年は…

【2023年4月10日追記】

・弘前市立観光館内「

食事処 追手門」閉店 2022年10月31日

弘前公園追手門・弘前市役所の向かいの弘前市立観光館に入っていた飲食店。

店内に入ったことはないが、館内の奥のほうにあって、和風の落ち着いたたたずまいだったと記憶する。

メニューは、うどん、そば、ラーメン、ナポリタン、定食、丼、甘味、酒と幅広い。一般的なものもあるが、ご当地メニューも。「追手門ラーメン(とうもろこしが乗っています)900円 ※ペースト状のトウモロコシのようだ。獄きみじゃないのか?」「けの汁定食1650円」「十和田のバラ焼き定食1300円」「津軽の湯豆腐セット1100円 ※うどんかそばがセット」「けの汁550円」「津軽の湯豆腐800円」「津軽の納豆もち400円」など。貝焼き味噌、けの汁、天ぷら、刺し身などの「津軽御膳」2500円もあったようだ。

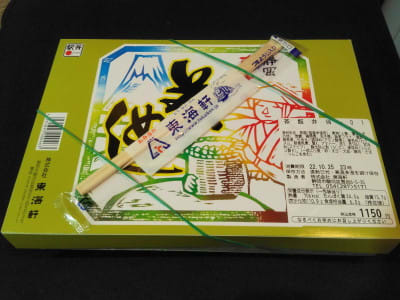

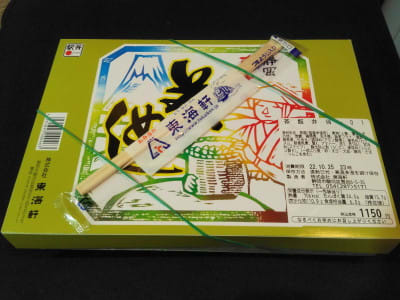

706kcal 税込み1150円

706kcal 税込み1150円 ごはんが淡い緑色

ごはんが淡い緑色 お茶の新芽が載る

お茶の新芽が載る 2003年1月の茶めし弁当

2003年1月の茶めし弁当 706kcal 税込み1150円

706kcal 税込み1150円 ごはんが淡い緑色

ごはんが淡い緑色 お茶の新芽が載る

お茶の新芽が載る 2003年1月の茶めし弁当

2003年1月の茶めし弁当

もう氷がなくなった

もう氷がなくなった 下流方向。左から太平川が合流

下流方向。左から太平川が合流 上流方向。左が旭川・川口橋

上流方向。左が旭川・川口橋 まったく凍らず、小さな波が立つ

まったく凍らず、小さな波が立つ 遊歩道美大側

遊歩道美大側 貨物線跡の桜並木

貨物線跡の桜並木 閉鎖中

閉鎖中 安全第一の柵に富士山

安全第一の柵に富士山 郵便ポスト

郵便ポスト

「生きビン」

「生きビン」 背後が東海道本線

背後が東海道本線 アサガオ?!

アサガオ?! 甲府から乗ってきた特急「ふじかわ」が折り返して再び甲府へ向かう

甲府から乗ってきた特急「ふじかわ」が折り返して再び甲府へ向かう 10月の朝顔

10月の朝顔 マックスバリュエクスプレス清水追分店

マックスバリュエクスプレス清水追分店 「高陽幸町」

「高陽幸町」 「十十易入口」?

「十十易入口」? 「 十一 」?

「 十一 」? 「 ? 畑」?

「 ? 畑」? 「 木於丶?」?

「 木於丶?」? 「-|‖」?

「-|‖」? 北向き側「旭南一丁目」。上辺の枠だけ剥離

北向き側「旭南一丁目」。上辺の枠だけ剥離 北向き側「八橋鯲沼町」。珍しく右上のアール部が剥離

北向き側「八橋鯲沼町」。珍しく右上のアール部が剥離 北向き側「新川向」。「新」に水が入ったようなシミ。

北向き側「新川向」。「新」に水が入ったようなシミ。 これでここが「新川向」と分かってもらえるか

これでここが「新川向」と分かってもらえるか はがれかけた「橋」の木偏と、「鯲」の右上が、風にパタパタはためく

はがれかけた「橋」の木偏と、「鯲」の右上が、風にパタパタはためく 「左折」の赤文字が薄れてしまっている

「左折」の赤文字が薄れてしまっている 交差点を過ぎて、振り返る。右が行き止まり

交差点を過ぎて、振り返る。右が行き止まり 行き止まりの道

行き止まりの道 左には電話ボックス

左には電話ボックス 清水入江小学校の正門

清水入江小学校の正門 敷地西側・グラウンド沿いの道=清水道から

敷地西側・グラウンド沿いの道=清水道から 富士山! ヤシの木も温暖な静岡ならでは

富士山! ヤシの木も温暖な静岡ならでは ストリートビューより

ストリートビューより (再掲)2008年。右がだいすけ

(再掲)2008年。右がだいすけ 奥羽本線土崎駅

奥羽本線土崎駅 秋田駅みどりの窓口

秋田駅みどりの窓口 土崎駅しめ飾り

土崎駅しめ飾り (再掲)

(再掲) 時計撤去後

時計撤去後