以前記事にした通り、山陰へ行ってきます。

僕の場合、情報と写真を整理してから記事にした方が良いみたいなので、旅行先からの旅行記のアップはしません。旅行記は来週末以降、アップしていくつもりです。

最近は津軽の記事ばかりだったので、今回は、過去の秋田の記事の補足です。

古川添交差点 直近の記事はこちら

地点名(交差点名)の表示板を取り上げた際、県道・市道側の信号機には表示が付いているのに、国道13号線側の信号機にはなく、本末転倒ではないかと書いた。ところが、

古川添交差点の国道の上り車線

古川添交差点の国道の上り車線

なんと道案内標識に信号機と同じ形式のものが付いていた

なんと道案内標識に信号機と同じ形式のものが付いていた

信号機側同様、「Furukawazoe」の最後の「e」が「i」にしっかり訂正されている。

下り車線側は

下り車線側は

道路を横断する門型の標識の隅に

道路を横断する門型の標識の隅に

上り側はともかく、下り車線は情報量が多い中にちょこんと付けられていて、大きな青い看板に気を取られて見落としそう。全国的には信号機から離れた場所に地点名表示がある場合もなくはないようだが、「地点名は信号機のそば」という固定観念のある人は多いと思うので、あまり適切な設置ではないように思う。

地点名の表示は道路管理者(ここでは国交省)で、信号機は県警の管轄だし、電柱は電力会社や電話会社のもの。国交省にしてみれば人様の所有物に“付けさせてもらう”より、自分のところの案内標識に付けてしまった方が何かと楽という事情があるのかもしれない。

長崎屋 前回の記事はこちら

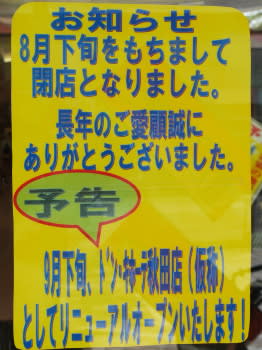

ドン・キホーテに転換するため、閉店して改装中の長崎屋秋田店。

すでに屋上などの看板に足場がかけられ、「サンバード」マークは見えなくなった。ドーナツ屋などテナントは営業を続けているらしく、駐車場・駐輪場を見る限り、お客はいた。

この表示、前よりも崩れてる

この表示、前よりも崩れてる

危うし「ホ」!

危うし「ホ」!

長崎屋経由車庫(秋田営業所)行きのバス

長崎屋経由車庫(秋田営業所)行きのバス

今後どうなるんだろう? 「ドンキホーテ・車庫」?

【9月12日追記】この次の記事はこちら

ローソンの看板

「銀行ATM」が裏返し→「P」と新規開店前に変化があったローソン秋田大町二丁目店の道路に面した看板。

昨日久しぶりに見たら、「P」がなくなり「銀行ATM」になっていた。公式サイトの店舗検索にはまだ反映されていないが、ATMが稼働を開始したということだろうか。

わずか1か月弱しか使わなかった「P」の看板がもったいない。

僕の場合、情報と写真を整理してから記事にした方が良いみたいなので、旅行先からの旅行記のアップはしません。旅行記は来週末以降、アップしていくつもりです。

最近は津軽の記事ばかりだったので、今回は、過去の秋田の記事の補足です。

古川添交差点 直近の記事はこちら

地点名(交差点名)の表示板を取り上げた際、県道・市道側の信号機には表示が付いているのに、国道13号線側の信号機にはなく、本末転倒ではないかと書いた。ところが、

古川添交差点の国道の上り車線

古川添交差点の国道の上り車線 なんと道案内標識に信号機と同じ形式のものが付いていた

なんと道案内標識に信号機と同じ形式のものが付いていた信号機側同様、「Furukawazoe」の最後の「e」が「i」にしっかり訂正されている。

下り車線側は

下り車線側は 道路を横断する門型の標識の隅に

道路を横断する門型の標識の隅に上り側はともかく、下り車線は情報量が多い中にちょこんと付けられていて、大きな青い看板に気を取られて見落としそう。全国的には信号機から離れた場所に地点名表示がある場合もなくはないようだが、「地点名は信号機のそば」という固定観念のある人は多いと思うので、あまり適切な設置ではないように思う。

地点名の表示は道路管理者(ここでは国交省)で、信号機は県警の管轄だし、電柱は電力会社や電話会社のもの。国交省にしてみれば人様の所有物に“付けさせてもらう”より、自分のところの案内標識に付けてしまった方が何かと楽という事情があるのかもしれない。

長崎屋 前回の記事はこちら

ドン・キホーテに転換するため、閉店して改装中の長崎屋秋田店。

すでに屋上などの看板に足場がかけられ、「サンバード」マークは見えなくなった。ドーナツ屋などテナントは営業を続けているらしく、駐車場・駐輪場を見る限り、お客はいた。

この表示、前よりも崩れてる

この表示、前よりも崩れてる 危うし「ホ」!

危うし「ホ」! 長崎屋経由車庫(秋田営業所)行きのバス

長崎屋経由車庫(秋田営業所)行きのバス今後どうなるんだろう? 「ドンキホーテ・車庫」?

【9月12日追記】この次の記事はこちら

ローソンの看板

「銀行ATM」が裏返し→「P」と新規開店前に変化があったローソン秋田大町二丁目店の道路に面した看板。

昨日久しぶりに見たら、「P」がなくなり「銀行ATM」になっていた。公式サイトの店舗検索にはまだ反映されていないが、ATMが稼働を開始したということだろうか。

わずか1か月弱しか使わなかった「P」の看板がもったいない。

文京町キャンパス人文学部前

文京町キャンパス人文学部前 看板は「スィリジェ」

看板は「スィリジェ」 「紅玉ジャム」230g 500円

「紅玉ジャム」230g 500円 ひろだいアップルデザート 150g 210円(箱入りもあり)

ひろだいアップルデザート 150g 210円(箱入りもあり) 大きな果肉がたくさん

大きな果肉がたくさん ししとう、みょうが、えだまめ。どれも格安でおいしい

ししとう、みょうが、えだまめ。どれも格安でおいしい これは4個で250円!

これは4個で250円! 富田大通りから直接入れる小さな門ができた

富田大通りから直接入れる小さな門ができた こじんまりとしたかわいい建物

こじんまりとしたかわいい建物 中は狭いが、大正時代の住居と思えば広い

中は狭いが、大正時代の住居と思えば広い 階段で2階へ

階段で2階へ 玄関真上の2階の窓

玄関真上の2階の窓 富田大通りを見下ろす。何となく不思議な気分

富田大通りを見下ろす。何となく不思議な気分 1階と2階の常設の展示室(9畳)

1階と2階の常設の展示室(9畳) 広い部屋(14畳)

広い部屋(14畳)

「ふだん着のなごみ町「西弘」編」

「ふだん着のなごみ町「西弘」編」 移築・復元時に周囲も整備された(昔は何があったんだっけ?)

移築・復元時に周囲も整備された(昔は何があったんだっけ?)

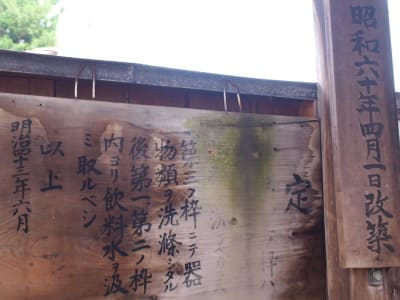

昭和60年改築

昭和60年改築 反対側から

反対側から

最後の枠

最後の枠 右側の小屋に注目

右側の小屋に注目 カマボコ板みたいなのに「水飲み場」とある

カマボコ板みたいなのに「水飲み場」とある 簡単な蛇口と流し。錆が浮いている

簡単な蛇口と流し。錆が浮いている

手前は咲き終わったが奥は花盛り

手前は咲き終わったが奥は花盛り 前より背が高くなっている

前より背が高くなっている 手前(南側)の池

手前(南側)の池

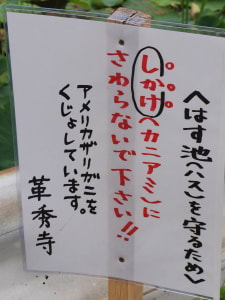

こんな立て札が

こんな立て札が 北側の池は何もない

北側の池は何もない 曹洞宗津軽山革秀寺

曹洞宗津軽山革秀寺 大きなピンクの花

大きなピンクの花 そして白いハス

そして白いハス

花の中身(花托)が少し見えた

花の中身(花托)が少し見えた つぼみも緑がかってキャベツみたい

つぼみも緑がかってキャベツみたい 山門

山門 国指定重要文化財の本堂は茅葺き屋根

国指定重要文化財の本堂は茅葺き屋根

ねぷた小屋

ねぷた小屋 正面と裏面の絵がはがされ、骨組みが見えている。

正面と裏面の絵がはがされ、骨組みが見えている。 昨年秋に撮影した旧コラボレーションセンター

昨年秋に撮影した旧コラボレーションセンター 理工学部1号館側から

理工学部1号館側から 反対側から

反対側から コラボ弘大(左)と理工学部1号館

コラボ弘大(左)と理工学部1号館 入ってみる

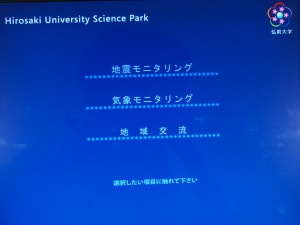

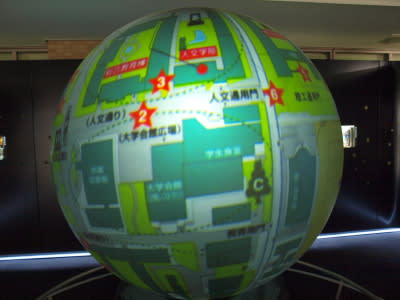

入ってみる この装置の名称は「アースビジョン」

この装置の名称は「アースビジョン」 トップ画面

トップ画面 1976年以降の地震を全て表示させた平面画面

1976年以降の地震を全て表示させた平面画面 こう見える

こう見える ねぷたの紹介映像を球体にすると

ねぷたの紹介映像を球体にすると 金魚ねぷたがさらにまん丸に!!

金魚ねぷたがさらにまん丸に!! 学内案内図もまん丸!

学内案内図もまん丸! アースビジョンから富田大通り方向を見る

アースビジョンから富田大通り方向を見る コラボ弘大の裏側(西側)

コラボ弘大の裏側(西側) 駅社員作成の「弘前ねぷたの角灯籠」

駅社員作成の「弘前ねぷたの角灯籠」 改札内の表示板などには恒例の「金魚ねぷた」

改札内の表示板などには恒例の「金魚ねぷた」 五所川原市の「立佞武多(たちねぷた)」実物の顔部分

五所川原市の「立佞武多(たちねぷた)」実物の顔部分 これの顔だけ

これの顔だけ 隣にはミニチュアの五所川原立佞武多、青森ねぶた、弘前ねぷた

隣にはミニチュアの五所川原立佞武多、青森ねぶた、弘前ねぷた これが弘前の扇形のねぷた

これが弘前の扇形のねぷた 改札口上の発車案内裏面

改札口上の発車案内裏面 「あずましい」は津軽弁で「気持ちいい、居心地がいい」といった意味合い

「あずましい」は津軽弁で「気持ちいい、居心地がいい」といった意味合い 改札外から

改札外から こちらはビーチボール素材製

こちらはビーチボール素材製

東能代駅2番線

東能代駅2番線 奥の3番線は上部が水色。中央線快速と京浜東北線、ではありません

奥の3番線は上部が水色。中央線快速と京浜東北線、ではありません クリックしてもリンクはしません

クリックしてもリンクはしません 小豆色の建物

小豆色の建物 壁画みたいなのは何?

壁画みたいなのは何? 文字だけが立派で浮いている感じもしなくはないけど…

文字だけが立派で浮いている感じもしなくはないけど…

立派だけど狭いキャンパスで場所を取っている

立派だけど狭いキャンパスで場所を取っている 秋田大学の正門近くに「木道」があった

秋田大学の正門近くに「木道」があった 下浜駅の跨線橋から

下浜駅の跨線橋から

空も海も色が濃い

空も海も色が濃い 男鹿半島が濃くはっきり見える

男鹿半島が濃くはっきり見える

色が薄い青空

色が薄い青空 カメムシの防除時期だそう

カメムシの防除時期だそう イネを観察

イネを観察 穂が大きくなって稲穂らしくなっている田もある。

穂が大きくなって稲穂らしくなっている田もある。

白い粉みたいなのがおしべ。この段階では穂は直立している。

白い粉みたいなのがおしべ。この段階では穂は直立している。 少し穂の頭が垂れている

少し穂の頭が垂れている 昔のカメラなので色がややおかしいです

昔のカメラなので色がややおかしいです 寝台券は横長で自動改札は通らない

寝台券は横長で自動改札は通らない 竿燈大通りの二丁目橋

竿燈大通りの二丁目橋 通町橋

通町橋 通町橋。傘があるけど…

通町橋。傘があるけど… 通町橋は両岸にあった

通町橋は両岸にあった 二丁目橋

二丁目橋 二丁目橋下の「那波(なば)家の水汲み場」

二丁目橋下の「那波(なば)家の水汲み場」

通常の大森山行きの表示

通常の大森山行きの表示 車両側面、ドア横の表示。「大森山」表示がなく新屋止まりと理解できそうだけど…

車両側面、ドア横の表示。「大森山」表示がなく新屋止まりと理解できそうだけど…

!!! 不安的中

!!! 不安的中

この坂の風景、好き

この坂の風景、好き 動物園入口前は車がすごい

動物園入口前は車がすごい 門の外にババヘラや屋台が数件

門の外にババヘラや屋台が数件

フラミンゴ。適度な明るさ(暗さ)でいい雰囲気

フラミンゴ。適度な明るさ(暗さ)でいい雰囲気 奥に進むとすごい人

奥に進むとすごい人

トラ

トラ こっちを見てる。夜に大勢人がいて珍しいの?

こっちを見てる。夜に大勢人がいて珍しいの? 猿山は割と明るい

猿山は割と明るい 子ザルがちょこちょこ

子ザルがちょこちょこ

チンパンジー。右上にいる。左奥はテレビ塔

チンパンジー。右上にいる。左奥はテレビ塔

右がJAビル

右がJAビル 店舗の構造や横長の看板、「準備中」の紙まで同じ

店舗の構造や横長の看板、「準備中」の紙まで同じ 大型看板は形式は違うが低くて「P」表示はありATM表示はないのは同じ

大型看板は形式は違うが低くて「P」表示はありATM表示はないのは同じ 長崎屋秋田店

長崎屋秋田店 「次は 中央交通前 です」

「次は 中央交通前 です」 外壁か何かの工事中だった。もう改装の準備?

外壁か何かの工事中だった。もう改装の準備?

「中交ホリディスクエア」なのですがボロボロ

「中交ホリディスクエア」なのですがボロボロ 売りつくしセールでそれなりに人がいた

売りつくしセールでそれなりに人がいた 具体的な閉店/開店の日付がなく、店舗名が仮称なのが気になるが…

具体的な閉店/開店の日付がなく、店舗名が仮称なのが気になるが… 旧赤十字救急センター跡地

旧赤十字救急センター跡地 弘南バスも活躍

弘南バスも活躍 県庁第二庁舎付近の交通規制を予告する掲示板

県庁第二庁舎付近の交通規制を予告する掲示板 まつり途中、竿燈が移動中の山王十字路

まつり途中、竿燈が移動中の山王十字路 山王十字路の少し東(普段の様子)

山王十字路の少し東(普段の様子) 竿燈の最中のほぼ同アングル

竿燈の最中のほぼ同アングル 裏側から

裏側から 中央部

中央部 柱の部分。ちょうつがいというか2つ折り携帯のヒンジのようなものが付いている

柱の部分。ちょうつがいというか2つ折り携帯のヒンジのようなものが付いている 通りに面した2階に座敷があり、竿燈期間中は賑わう

通りに面した2階に座敷があり、竿燈期間中は賑わう 通りすれすれのベランダみたいな所にも人がいる

通りすれすれのベランダみたいな所にも人がいる