旅行中、静岡県内で途中下車した駅がもう1か所あった。以前も降りた静岡市清水区の「興津」駅。目的は「ミカン(でなくても何かしらの柑橘類)の花」。

日本でもっともメジャーな果物といえば、リンゴとミカンではないだろうか。それにユズ、スダチ、カラタチなど仲間を含めた柑橘類は、明治に海外から持ち込まれたリンゴと違い、一部は日本原産だし、かなり古くに渡来した種も多く、日本に根付いている。温暖地では普通に庭先に植えられているし、「橙色」というし「橘さん」もいらっしゃるように。

でも、秋田など寒冷・積雪地では、栽培されていることはまずない(秋田でも地植えできるカンキツ類もあったのを後に知った)。だから、柑橘類の植物を見ること、特に実や花を見るのが僕にとって憧れだった。

果実は昨年など何回も見ていたが、花が咲いているのも見てみたかった。「みかんの花咲く丘」って歌があるし、白い花から香りが漂うそうだ。

どうも5月頃に開花するらしいが、いまいち正確な開花時期が分からない。ミカン山に苦労して登っても、咲いてなければ無駄足だ。

そこで思いついたのが「独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 カンキツ研究興津拠点」という国の試験研究機関(かつての農水省の果樹試験場)。秋に行ったところ、公道から見える場所にいろんな種の柑橘類が植えられていた。ということはそれぞれ開花時期が違うだろうから、どれかは咲いているかもしれない。駅からも近い。

興津駅近くの踏切を渡ればすぐ試験場。緩い上り坂になっている。

おや。まだ実をつけている木がある

おや。まだ実をつけている木がある

背が高く実が大きい。ナツミカンとかアマナツだろうか?

ネコ発見!

ネコ発見!

しっぽが短い。右後ろはサクラソウかな。

惜しい! 散った後だ。

惜しい! 散った後だ。

どこかから良い香りが漂う。シトラス系の香水みたいな香りでけっこう強いが、いやな匂いではない。

ついに花を発見! 終わりかけだけど

ついに花を発見! 終わりかけだけど

こちらはつぼみもあってちょうど見頃?

こちらはつぼみもあってちょうど見頃?

これはピンクがかった小さめの花。枝にトゲがあるから、ユズとかカラタチかな。(でも調べたらそうでもなさそうな)ミカン科は一般に花弁(花びら)が5枚だが、写真のように4枚に変異することもあるらしい。

葉も実も大きく皮の感じからするとグレープフルーツ系?

葉も実も大きく皮の感じからするとグレープフルーツ系?

花と果実が同時に着いているということは、開花から収穫まで1年以上かかるということ。暖かい地方の植物ならではの生態だ。北国なら凍ってしまうから。

ほんとに柑橘類はバリエーション豊富

ほんとに柑橘類はバリエーション豊富

ゴツゴツしていてユズっぽいが、形はレモンっぽい。しかも大きい。

何だろう?

「お前こそ何者だ?」

「お前こそ何者だ?」

すみません。もう帰ります。

盛りは過ぎていたが、柑橘の花を見られてよかった。

きっと、花が満開のミカン畑に行くと、よい香りに包まれるのだろう。いっそう憧れが強くなった。

秋から初冬のレジャーとして「みかん狩り」というのがあり、例えば伊豆などには「観光みかん園」がたくさんあるようだ。今は開いてないのだろうけど、ミカンの花を楽しめる施設ってないのだろうか。「弘前市りんご公園」のミカン版みたいな。

今年はミカンの「表年」だそう。たくさん太陽を浴びて育った、おいしいミカンをたくさん食べたい。

※表年と裏年:多くの樹木は果実を多く着ける「表年」と少ない「裏年」を繰り返す性質があり、「隔年結果(かくねんけっか)」という。ミカンはこの性質が強いらしい。

以下、余談ですが…

ミツバチ不足が問題になっているが、ミカンには関係ない。「単為結果(たんいけっか)」といって、受粉しなくても果実が大きくなるため。

また、例え受粉しても種ができにくい性質もあり、これが幸いしてミカンは種がなくて食べやすい。もし、ミカンでハチや人手による受粉作業などしたら、種がたくさんできて、かえって商品価値を落とすことになってしまう。たまに種が入ったミカンがあるが、近くにあるほかの柑橘類の花粉が付いてできたものとのこと。

日本でもっともメジャーな果物といえば、リンゴとミカンではないだろうか。それにユズ、スダチ、カラタチなど仲間を含めた柑橘類は、明治に海外から持ち込まれたリンゴと違い、一部は日本原産だし、かなり古くに渡来した種も多く、日本に根付いている。温暖地では普通に庭先に植えられているし、「橙色」というし「橘さん」もいらっしゃるように。

でも、秋田など寒冷・積雪地では、栽培されていることはまずない(秋田でも地植えできるカンキツ類もあったのを後に知った)。だから、柑橘類の植物を見ること、特に実や花を見るのが僕にとって憧れだった。

果実は昨年など何回も見ていたが、花が咲いているのも見てみたかった。「みかんの花咲く丘」って歌があるし、白い花から香りが漂うそうだ。

どうも5月頃に開花するらしいが、いまいち正確な開花時期が分からない。ミカン山に苦労して登っても、咲いてなければ無駄足だ。

そこで思いついたのが「独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所 カンキツ研究興津拠点」という国の試験研究機関(かつての農水省の果樹試験場)。秋に行ったところ、公道から見える場所にいろんな種の柑橘類が植えられていた。ということはそれぞれ開花時期が違うだろうから、どれかは咲いているかもしれない。駅からも近い。

興津駅近くの踏切を渡ればすぐ試験場。緩い上り坂になっている。

おや。まだ実をつけている木がある

おや。まだ実をつけている木がある背が高く実が大きい。ナツミカンとかアマナツだろうか?

ネコ発見!

ネコ発見!しっぽが短い。右後ろはサクラソウかな。

惜しい! 散った後だ。

惜しい! 散った後だ。どこかから良い香りが漂う。シトラス系の香水みたいな香りでけっこう強いが、いやな匂いではない。

ついに花を発見! 終わりかけだけど

ついに花を発見! 終わりかけだけど こちらはつぼみもあってちょうど見頃?

こちらはつぼみもあってちょうど見頃?これはピンクがかった小さめの花。枝にトゲがあるから、ユズとかカラタチかな。(でも調べたらそうでもなさそうな)ミカン科は一般に花弁(花びら)が5枚だが、写真のように4枚に変異することもあるらしい。

葉も実も大きく皮の感じからするとグレープフルーツ系?

葉も実も大きく皮の感じからするとグレープフルーツ系?花と果実が同時に着いているということは、開花から収穫まで1年以上かかるということ。暖かい地方の植物ならではの生態だ。北国なら凍ってしまうから。

ほんとに柑橘類はバリエーション豊富

ほんとに柑橘類はバリエーション豊富ゴツゴツしていてユズっぽいが、形はレモンっぽい。しかも大きい。

何だろう?

「お前こそ何者だ?」

「お前こそ何者だ?」すみません。もう帰ります。

盛りは過ぎていたが、柑橘の花を見られてよかった。

きっと、花が満開のミカン畑に行くと、よい香りに包まれるのだろう。いっそう憧れが強くなった。

秋から初冬のレジャーとして「みかん狩り」というのがあり、例えば伊豆などには「観光みかん園」がたくさんあるようだ。今は開いてないのだろうけど、ミカンの花を楽しめる施設ってないのだろうか。「弘前市りんご公園」のミカン版みたいな。

今年はミカンの「表年」だそう。たくさん太陽を浴びて育った、おいしいミカンをたくさん食べたい。

※表年と裏年:多くの樹木は果実を多く着ける「表年」と少ない「裏年」を繰り返す性質があり、「隔年結果(かくねんけっか)」という。ミカンはこの性質が強いらしい。

以下、余談ですが…

ミツバチ不足が問題になっているが、ミカンには関係ない。「単為結果(たんいけっか)」といって、受粉しなくても果実が大きくなるため。

また、例え受粉しても種ができにくい性質もあり、これが幸いしてミカンは種がなくて食べやすい。もし、ミカンでハチや人手による受粉作業などしたら、種がたくさんできて、かえって商品価値を落とすことになってしまう。たまに種が入ったミカンがあるが、近くにあるほかの柑橘類の花粉が付いてできたものとのこと。

田植えがまだだった

田植えがまだだった いよいよ山深くなってくる

いよいよ山深くなってくる 熱海付近の太平洋

熱海付近の太平洋 下だけ見えた!

下だけ見えた! 車窓にも茶畑が広がる

車窓にも茶畑が広がる

貨物列車の向こうに新幹線

貨物列車の向こうに新幹線 我ながら絶妙のタイミング!

我ながら絶妙のタイミング!

カキか海苔の養殖かな

カキか海苔の養殖かな もうハマヒルガオが咲いていた

もうハマヒルガオが咲いていた

2

2

4

4

右も2002年撮影です

右も2002年撮影です

からみでんの隣の停留所「扇田」。

からみでんの隣の停留所「扇田」。 これが民間会社標準のもの。

これが民間会社標準のもの。 桜町。

桜町。

再び南通築地の築地北丁。奥が秋田駅方向。

再び南通築地の築地北丁。奥が秋田駅方向。

「Chuo“u”ko“u”tsu」と、「う」の表記方法が統一されていない。秋田県内地盤の会社といっても、海外の客を乗せる場合だってあるだろう。

「Chuo“u”ko“u”tsu」と、「う」の表記方法が統一されていない。秋田県内地盤の会社といっても、海外の客を乗せる場合だってあるだろう。 子吉川にもカッパ発見!

子吉川にもカッパ発見! 鍛冶町側。カーブして右の仮橋につながる。仮橋の歩道は上流側のみ

鍛冶町側。カーブして右の仮橋につながる。仮橋の歩道は上流側のみ 鍛冶町側

鍛冶町側 橋名板は4つとも撤去済み

橋名板は4つとも撤去済み

石脇側にも同じ横断幕

石脇側にも同じ横断幕 こうして見ると狭い

こうして見ると狭い

くす玉はアヤメをモチーフにした市章が描かれていた

くす玉はアヤメをモチーフにした市章が描かれていた 雨が降りそうだったが、イベント終了後まで持ってくれた。

雨が降りそうだったが、イベント終了後まで持ってくれた。 僕にとって「バス停」といえばこれ。

僕にとって「バス停」といえばこれ。 交通局はこんなバス停を導入した時期もあった。

交通局はこんなバス停を導入した時期もあった。 こちらは交通局路線を引き継いだ民間会社オリジナルのもの。

こちらは交通局路線を引き継いだ民間会社オリジナルのもの。 現在のニューシティー前

現在のニューシティー前 斬新なデザインでありながら金属製で倒れにくそう。

斬新なデザインでありながら金属製で倒れにくそう。

「大町二丁目」(上り)には3本のバス停

「大町二丁目」(上り)には3本のバス停 その左のバス停の上部

その左のバス停の上部 前回、最後に紹介した裏の自生フジ

前回、最後に紹介した裏の自生フジ

胡月池は白ツツジも藤棚も見頃でにぎやか

胡月池は白ツツジも藤棚も見頃でにぎやか 裏門坂の階段沿いは白花でも終わりかけてる

裏門坂の階段沿いは白花でも終わりかけてる 秋田合同庁舎

秋田合同庁舎

合同庁舎の隣、山王大通りに面した裁判所

合同庁舎の隣、山王大通りに面した裁判所 こちらは、大きなツツジが丸く刈り込まれていた。

こちらは、大きなツツジが丸く刈り込まれていた。

市営八橋球場の前も丸く刈られていた

市営八橋球場の前も丸く刈られていた ピンク系の模様入りの花の中に濃いピンクの花が数輪

ピンク系の模様入りの花の中に濃いピンクの花が数輪 四角く刈られ、カラフル

四角く刈られ、カラフル だいぶ背が高くなった。丁寧な手入れの成果だろう

だいぶ背が高くなった。丁寧な手入れの成果だろう 白花にピンクの細かい模様。「絞り」と呼ぶのかな。

白花にピンクの細かい模様。「絞り」と呼ぶのかな。 全体がピンクがかった絞り咲き

全体がピンクがかった絞り咲き 今日見た中では、やっぱりみその通りがいちばんきれいだと思った。

今日見た中では、やっぱりみその通りがいちばんきれいだと思った。

閉庁後の薄暗い県庁へ行って撮影

閉庁後の薄暗い県庁へ行って撮影 珍しくフラッシュをたいて

珍しくフラッシュをたいて 問題の吹き出し

問題の吹き出し

上の文の配置も見やすく変わった

上の文の配置も見やすく変わった 略地図です。無関係の道は省略

略地図です。無関係の道は省略 通行止めの看板

通行止めの看板 対岸は本田の集落

対岸は本田の集落 なめらかなカーブ

なめらかなカーブ 路面の外にある太い部材が補剛桁?

路面の外にある太い部材が補剛桁? 長さ150.8m、幅6m。アーチは中央に1つだけ

長さ150.8m、幅6m。アーチは中央に1つだけ トラス橋よりも柔らかく繊細な印象を受ける

トラス橋よりも柔らかく繊細な印象を受ける リベット(鋲)も最小限で雄物新橋と似ている

リベット(鋲)も最小限で雄物新橋と似ている 厳重に封鎖されている

厳重に封鎖されている

橋を背に線路の方を見る

橋を背に線路の方を見る

「末戸口」バス停

「末戸口」バス停 右矢印に従うと四ツ小屋駅付近を経由し空港道路へ

右矢印に従うと四ツ小屋駅付近を経由し空港道路へ つまり「こまち」の車窓からも一瞬見えるはず

つまり「こまち」の車窓からも一瞬見えるはず

4月上旬、新屋大川町の雄物川堤防から

4月上旬、新屋大川町の雄物川堤防から 秋田駅の北、秋田工業高校裏の旭川を渡る奥羽本線車窓から

秋田駅の北、秋田工業高校裏の旭川を渡る奥羽本線車窓から 追分駅手前

追分駅手前 残雪の峰が(中央の峰の陰に)隠れて見えない!

残雪の峰が(中央の峰の陰に)隠れて見えない! 立入可能なワンマン電車後部運転台から

立入可能なワンマン電車後部運転台から 羽越本線より西側、秋田大橋から

羽越本線より西側、秋田大橋から 4月上旬、臨海大橋から

4月上旬、臨海大橋から 臨海大橋から見る勝平山

臨海大橋から見る勝平山 秋田運河は小船が多い

秋田運河は小船が多い 斜面

斜面 色合いが違う2本のヤマザクラ

色合いが違う2本のヤマザクラ 白い鳥も見える。

白い鳥も見える。 左がアオサギ、右がダイサギ

左がアオサギ、右がダイサギ 白鳥より白い

白鳥より白い 白飛びしやすく撮りにくい

白飛びしやすく撮りにくい たまに首を伸ばす。首が太い! 他のサギとは印象が違う。

たまに首を伸ばす。首が太い! 他のサギとは印象が違う。 ゴイサギを威嚇? するアオサギ

ゴイサギを威嚇? するアオサギ 白系統はまだつぼみ

白系統はまだつぼみ 赤系統は満開

赤系統は満開 二の丸の奥は赤だけ

二の丸の奥は赤だけ

手前に白っぽい木が多いので、まだ早い

手前に白っぽい木が多いので、まだ早い 上の本丸から(

上の本丸から(

ケヤキなどの木も混ざっているが、花の色と新緑の緑の対比が美しい

ケヤキなどの木も混ざっているが、花の色と新緑の緑の対比が美しい 日が差したり陰ったりの天気の上、色鮮やかな花はデジカメの露出合わせが難しい

日が差したり陰ったりの天気の上、色鮮やかな花はデジカメの露出合わせが難しい まだほとんどつぼみ

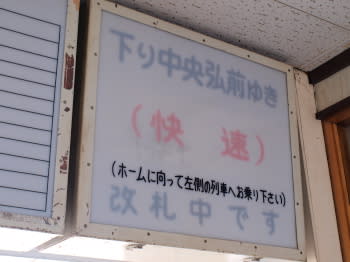

まだほとんどつぼみ 中央弘前駅にこんな掲示が

中央弘前駅にこんな掲示が おなじみの東急系列の商業施設の広告付き吊り手(つり革)。

おなじみの東急系列の商業施設の広告付き吊り手(つり革)。 別デザイン。扇風機も懐かしい

別デザイン。扇風機も懐かしい 新しい広告が

新しい広告が 駅内

駅内

「お忘れもの」黒板

「お忘れもの」黒板 筆書きの掲示

筆書きの掲示 無人化の告知もひっそりと。

無人化の告知もひっそりと。

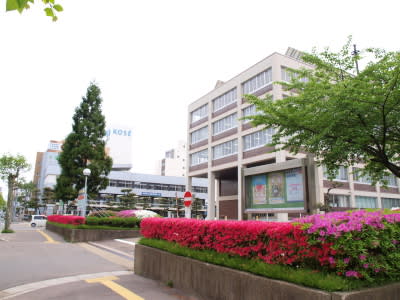

弘前学院大前駅前

弘前学院大前駅前 夜の商店街。ラーメン屋の向こうが駅

夜の商店街。ラーメン屋の向こうが駅 駅から北へ2つ目の踏切

駅から北へ2つ目の踏切 岩木山がきれいに見える

岩木山がきれいに見える この坂が「寒沢スキー場」

この坂が「寒沢スキー場」 左の看板、昔は「N」と「Y」もあったけど…

左の看板、昔は「N」と「Y」もあったけど… 坂の下から見上げる。1コマ開始前の8時半頃はにぎやかになりそう

坂の下から見上げる。1コマ開始前の8時半頃はにぎやかになりそう 大学病院近くのホテル7階から北~北西方向

大学病院近くのホテル7階から北~北西方向 さらにアップして解説を入れてみた

さらにアップして解説を入れてみた 教養部前から3番地方向(2003年撮影)

教養部前から3番地方向(2003年撮影) つぼみができて

つぼみができて お花が咲きました!

お花が咲きました! シュンギク(春菊)の花です!!

シュンギク(春菊)の花です!! これも100円ショップの種から育った青ネギ

これも100円ショップの種から育った青ネギ 5月2日

5月2日  5月6日

5月6日 5月2日

5月2日 5月6日。膨らんできた

5月6日。膨らんできた 秋田市の木・ケヤキの並木。芽吹きがきれい

秋田市の木・ケヤキの並木。芽吹きがきれい ハナカイドウ(花海棠)

ハナカイドウ(花海棠) ハナズオウ(花蘇芳)

ハナズオウ(花蘇芳) ライラック

ライラック 「果実の道」がある

「果実の道」がある

ナシ

ナシ リンゴ並木

リンゴ並木

「津軽」正しくはひらがなで「つがる」です

「津軽」正しくはひらがなで「つがる」です つがるは満開のちょっと手前

つがるは満開のちょっと手前 「ジョナゴールド」は満開

「ジョナゴールド」は満開 「王林」も満開

「王林」も満開 「千秋」

「千秋」 秋田県果樹試験場が育成した品種

秋田県果樹試験場が育成した品種 途中で接ぎ木(高継ぎ)された「ふじ」

途中で接ぎ木(高継ぎ)された「ふじ」