秋田市南西部の新屋(あらや)地区で、恒例の「第14回 あらや大川散歩道雪まつり」が30日に開催された。※昨2015年

看板

看板

1週間ほど前にいつもの冬らしくなった秋田市は、その後、新たな積雪はほとんどなし。気温は朝晩はわりと冷え込む日が続いた。気象データ上の積雪は8センチだが、路面や土が見えている場所が多い。

秋田市中心部・大町通り。路肩に雪が残る程度

秋田市中心部・大町通り。路肩に雪が残る程度

昨年はほぼ積雪ゼロの状態で開催されたが、今年も似たような状態。夜の気温は0度前後で、寒かった。

冒頭の写真のように、現地には「雪が少ないため、例年のような「光のファンタジーロード」の演出ができませんでした。」と規模を縮小する断り書きがあった。たしかに、秋田公立美術大学の学生による雪のオブジェなどは見られなかった。ただし、昨年はあった。

まだ明るい美大構内。路面が見える

まだ明るい美大構内。路面が見える

それでも、例年と変わらず秋田公立美術大学からJR羽越本線・新屋駅まで切れ間なくミニかまくらが並び、途中の本部前ではLEDも使った電飾、(本物の大きい)かまくら、飲食物の提供などが行われ、多くの人が訪れていた。昨年は、フルサイズかまくらはなかった。

【2月2日追記】2日付秋田魁新報によれば「約2千個のミニかまくら」。

美大構内では、ミニかまくらの代わりにペットボトルも使用

美大構内では、ミニかまくらの代わりにペットボトルも使用

秋田工業高校のタワー(?)と比べると、こっちのほうがずっと立派だ!

暗くなってくると、今年もいい雰囲気に。

美大正面「サークルプラザ」

美大正面「サークルプラザ」

風がなく、ろうそくも消えにくい

風がなく、ろうそくも消えにくい

新屋駅方向へ向かって、貨物線路跡の遊歩道を進む。こちらはそれなりに雪が残っていた。

倉庫棟

倉庫棟

8棟の旧・国立米倉庫を転用した、美大実習棟や市立新屋図書館(の裏側)には、遊歩道沿いに木造の庇の付き通路「雁木(がんぎ)」が伸びていて、アクセントになっている。

※雁木の下の路面が滑りやすい材質なので、天候や靴底によっては要注意。(今はなきダイエー裏のミスド前のタイル並みの滑りやすさ?!)

この雁木部分が、かつてはプラットホームで、遊歩道部分に乗り付けた列車に米が出し入れされていたそうだ。

夜のホームって感じがする

夜のホームって感じがする

住宅街の遊歩道

住宅街の遊歩道

現時点で残っている雪は、ザラメ状になったのが凍り固まったものでとても硬い。ミニかまくらへ加工するのは大変だったことでしょう。

次の週末は寒波襲来が予想されているけれど、どうなるやら。たしか2月6日には、泉地区でミニかまくらが開催される。

※翌2017年の模様。

看板

看板1週間ほど前にいつもの冬らしくなった秋田市は、その後、新たな積雪はほとんどなし。気温は朝晩はわりと冷え込む日が続いた。気象データ上の積雪は8センチだが、路面や土が見えている場所が多い。

秋田市中心部・大町通り。路肩に雪が残る程度

秋田市中心部・大町通り。路肩に雪が残る程度昨年はほぼ積雪ゼロの状態で開催されたが、今年も似たような状態。夜の気温は0度前後で、寒かった。

冒頭の写真のように、現地には「雪が少ないため、例年のような「光のファンタジーロード」の演出ができませんでした。」と規模を縮小する断り書きがあった。たしかに、秋田公立美術大学の学生による雪のオブジェなどは見られなかった。ただし、昨年はあった。

まだ明るい美大構内。路面が見える

まだ明るい美大構内。路面が見えるそれでも、例年と変わらず秋田公立美術大学からJR羽越本線・新屋駅まで切れ間なくミニかまくらが並び、途中の本部前ではLEDも使った電飾、(本物の大きい)かまくら、飲食物の提供などが行われ、多くの人が訪れていた。昨年は、フルサイズかまくらはなかった。

【2月2日追記】2日付秋田魁新報によれば「約2千個のミニかまくら」。

美大構内では、ミニかまくらの代わりにペットボトルも使用

美大構内では、ミニかまくらの代わりにペットボトルも使用秋田工業高校のタワー(?)と比べると、こっちのほうがずっと立派だ!

暗くなってくると、今年もいい雰囲気に。

美大正面「サークルプラザ」

美大正面「サークルプラザ」 風がなく、ろうそくも消えにくい

風がなく、ろうそくも消えにくい新屋駅方向へ向かって、貨物線路跡の遊歩道を進む。こちらはそれなりに雪が残っていた。

倉庫棟

倉庫棟8棟の旧・国立米倉庫を転用した、美大実習棟や市立新屋図書館(の裏側)には、遊歩道沿いに木造の庇の付き通路「雁木(がんぎ)」が伸びていて、アクセントになっている。

※雁木の下の路面が滑りやすい材質なので、天候や靴底によっては要注意。(今はなきダイエー裏のミスド前のタイル並みの滑りやすさ?!)

この雁木部分が、かつてはプラットホームで、遊歩道部分に乗り付けた列車に米が出し入れされていたそうだ。

夜のホームって感じがする

夜のホームって感じがする 住宅街の遊歩道

住宅街の遊歩道現時点で残っている雪は、ザラメ状になったのが凍り固まったものでとても硬い。ミニかまくらへ加工するのは大変だったことでしょう。

次の週末は寒波襲来が予想されているけれど、どうなるやら。たしか2月6日には、泉地区でミニかまくらが開催される。

※翌2017年の模様。

2012年10月撮影Googleストリートビューより

2012年10月撮影Googleストリートビューより 2015年8月撮影ストリートビューより

2015年8月撮影ストリートビューより 「中島」の文字が!

「中島」の文字が! すぐに場所が分かる

すぐに場所が分かる 「東北森林管理局総務課課長」

「東北森林管理局総務課課長」 「聖霊女子短期大学 付属中学校」

「聖霊女子短期大学 付属中学校」 「シリツアキタソウゴウビョウイン」

「シリツアキタソウゴウビョウイン」 「アキタシリツチュウオウトショカンメイトクカン」

「アキタシリツチュウオウトショカンメイトクカン」 市立病院と明徳館を指摘しました

市立病院と明徳館を指摘しました 「大森山動物園」だけど「閉鎖」?!

「大森山動物園」だけど「閉鎖」?! Googleで「大森山動物園」をWeb検索した結果画面(グレー枠は拡大したものを合成)

Googleで「大森山動物園」をWeb検索した結果画面(グレー枠は拡大したものを合成)

「閉業」の表示が消えた

「閉業」の表示が消えた 北側のニューシティ跡付近から

北側のニューシティ跡付近から 左右(東西)に?

左右(東西)に? 西・南面。鳥が通過

西・南面。鳥が通過 東面

東面 西側から。奥はエリアなかいち商業施設棟

西側から。奥はエリアなかいち商業施設棟 大きいウインドウには大きな屏風

大きいウインドウには大きな屏風 いが栗ともみじ

いが栗ともみじ 「よい品ながいおつきあい」

「よい品ながいおつきあい」 秋田駅東口・アルヴェ14階から東側の家並みと太平山

秋田駅東口・アルヴェ14階から東側の家並みと太平山

大町のニューシティ跡地

大町のニューシティ跡地 南通。まだ雪で真っ白な道もある

南通。まだ雪で真っ白な道もある 今日現在まだ残っています

今日現在まだ残っています

お掃除されていた(1月上旬撮影)

お掃除されていた(1月上旬撮影) 左奥の秋田駅ビルの壁面の光が「光のファンタジー」の1つ

左奥の秋田駅ビルの壁面の光が「光のファンタジー」の1つ 昨年とほぼ同じ仕様(先週撮影)

昨年とほぼ同じ仕様(先週撮影)

正面中央部に足場が設置された

正面中央部に足場が設置された 1月12日

1月12日 拡大

拡大 (再掲)在りし日の時計

(再掲)在りし日の時計 あれれ!?

あれれ!? 残りの枠も撤去された

残りの枠も撤去された 東・手形側の“ふもと”。奥の山が千秋公園、右後方が秋田大学

東・手形側の“ふもと”。奥の山が千秋公園、右後方が秋田大学 拡幅部分。右の黒い手すり(高欄)が拡幅前の端

拡幅部分。右の黒い手すり(高欄)が拡幅前の端 少し引いて手形山崎バス停付近から。ほぼ倍の広さになるのが分かる

少し引いて手形山崎バス停付近から。ほぼ倍の広さになるのが分かる 陸橋中央部分(線路の上)から手形方向

陸橋中央部分(線路の上)から手形方向 秋田駅方向の線路。奥で線路をまたぐのは歩行者用跨線橋

秋田駅方向の線路。奥で線路をまたぐのは歩行者用跨線橋 まだ拡幅されていない

まだ拡幅されていない

青森テレビより

青森テレビより NHK青森放送局より

NHK青森放送局より 右下はNHK青森、他3枚は青森テレビのニュースサイトより

右下はNHK青森、他3枚は青森テレビのニュースサイトより 青森朝日放送(ABA)より

青森朝日放送(ABA)より 上がAKT、下がAAB

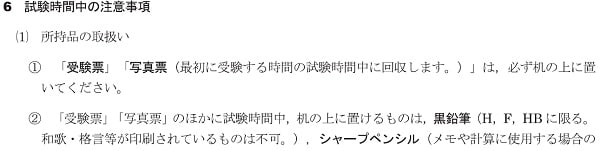

上がAKT、下がAAB 「受験案内」7ページより

「受験案内」7ページより このタワーに見覚えはありませんか?

このタワーに見覚えはありませんか? 美大のシンボルタワーはこれ(2012年撮影)

美大のシンボルタワーはこれ(2012年撮影) 線路越しに。タワー左手前の少し白っぽいのは校舎

線路越しに。タワー左手前の少し白っぽいのは校舎 両タワーを比較(縮尺は異なります)

両タワーを比較(縮尺は異なります) 男鹿線の列車

男鹿線の列車 (再掲)国鉄メーク×2両で臨時列車として走った時

(再掲)国鉄メーク×2両で臨時列車として走った時 (再掲)男鹿線塗装だった頃のキハ40 2018

(再掲)男鹿線塗装だった頃のキハ40 2018 ロッテリアの左隣、「んだんだ」の下がミスドだけど看板が地味?

ロッテリアの左隣、「んだんだ」の下がミスドだけど看板が地味? このドアから入る

このドアから入る

(再掲)在りし日の南中南棟

(再掲)在りし日の南中南棟 11月初め

11月初め 上と反対側から撮影

上と反対側から撮影 グラウンド側から在りし日の南棟

グラウンド側から在りし日の南棟 同アングルの解体後

同アングルの解体後

ここにいたことになる

ここにいたことになる 白く出っ張った部分に立っていたはず

白く出っ張った部分に立っていたはず ここですよ!

ここですよ! たしかに消えている

たしかに消えている 「JT」「Roots」のロゴがそのまま

「JT」「Roots」のロゴがそのまま 脇道と交わる箇所。12月6日撮影

脇道と交わる箇所。12月6日撮影 工事終了後。12月23日撮影

工事終了後。12月23日撮影 新しい道路のよう

新しい道路のよう 歩道の段差もそのまま残った

歩道の段差もそのまま残った 10月末【8日追記】道路のかさ上げ工事は未完成

10月末【8日追記】道路のかさ上げ工事は未完成 すべてが新しくなった

すべてが新しくなった (再掲)2014年に秋田駅前に設置された押しボタン箱

(再掲)2014年に秋田駅前に設置された押しボタン箱