先週~今週初め辺りで、秋田市中心市街地循環バス「ぐるる」に、改善と言える変化があった。

※ぐるるは、秋田市が事業主体となり、秋田中央交通に委託して運行している100円均一バス。

これまでのぐるるでは、外国人を含む観光客も客層として想定しているわりには、表示や放送による案内に物足りないものがあった。

ぐるるに乗っていると、どこを通ってどこへ行くのか確証を持てず悩んでいる乗客がたまにいる。観光客だけでなく、乗り慣れない市民もそうで、秋田駅西口バス停では「通町に行きますか?」「大学病院へ…」「長崎屋は…」などと尋ねる人も珍しくない。

車両の行き先表示は前後も側面も「中心市街地循環バス」のみだから、それは無理もない。

車内放送は日本語のみ。リーフレットを凝視しながら、不慣れな日本語放送に耳をこらす外国人客を見たこともあったし、外国語を話す乗客と運転士が、苦労してやり取りする場面もあったと聞いた。

2018年には新車の日野ポンチョが導入された。

従前の小田急中古のエルガミオ2台と異なり、行き先表示器はLED式で側面は経由地を矢印表記できる(中央交通一般路線車と同型)。車内前方の運賃表示器は、液晶ディスプレイ2画面のもの。レシップ製「OBC-VISION"D"」と思われ(15インチ×2画面、Windowsで制御)、中央交通一般車の一部やJR東日本秋田支社のワンマン列車の表示器とおそらく同型。

それらを使えば、経由地を入れたり、車内で多言語で文字情報を提供できるはず。

それなのに、従来同様、行き先表示は上段の「中心市街地循環バス」だけ(文字は小さくなった)で矢印部分は消灯、運賃表示器も消灯したままで日本語で次のバス停名すら表示しなかった。

※側面表示器は、入口ドアが開いている時は「このバスは中心市街地循環バスです。」とスクロール表示される。

(再掲)側面行き先表示は「~循環バス」は上段に表示。「回送」は下に表示されるようだ

(再掲)側面行き先表示は「~循環バス」は上段に表示。「回送」は下に表示されるようだ

これでは宝の持ち腐れだし、観光客誘致とは相容れず不親切。

秋田市に対して、せっかく機械があるのだから使うべきだ、あれば運転士も客も楽になるのに…と要望を出した。

ところで、弘南バスの土手町循環100円バスでは、行き先表示は秋田と似たようなもの(側面LEDがない車もある)だけど、車内の運賃表示器はとても有効活用している。次のバス停名は5か国語で表示され、バス停を降りてから弘前公園への地図なども出る。運賃表示器というより案内表示器だ。

その弘南バスの表示器も、おそらく中央交通のものと同型。一般路線運用時の運賃表示は、配色が少し違うだけで両社とも同じ。余計かもしれないが、その旨も秋田市へ伝えた「弘前でできているのだから、同じ機器のぐるるでもできるはずです」と。

その結果もあったのだと思う、今年度当初の秋田市の予算にそれらしき経費が付いていた(運行開始当初から検討はしていたのかもしれないが)。年度後半になっても変化がなかったが、ついに変化があった。まずは、

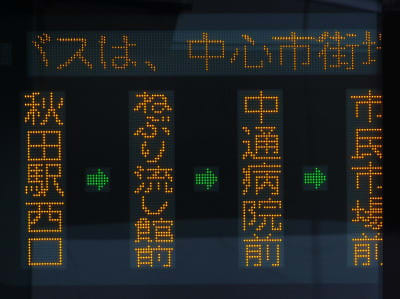

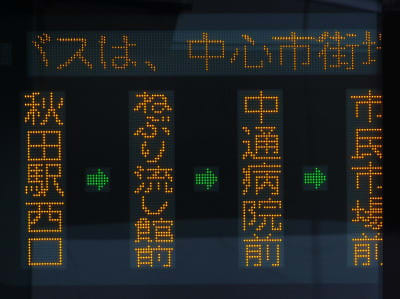

ドアが開いているので右端が一部隠れ、上段はスクロール

ドアが開いているので右端が一部隠れ、上段はスクロール

矢印表示がされるようになった!

中央交通のオージ製表示器は、短冊状の縦書き経由地4つを、矢印の向きはどちらにも表記できる。中央交通の一般路線バスでは、市営バス時代からの名残りで、左から右(→)派。ぐるるでもそれを踏襲した。

上の写真は、始発点の買物広場で撮影。秋田駅西口→ねぶり流し館前→中通病院前→市民市場前と表示。

「通町」がないのは意外だけど、通町二区と混同されるかもしれないし【3月1日補足・市営バス時代から、通町だけで通町二区は通らない新屋線・割山線では、「通町経由」ではなく「大町経由」としているように】、観光客向けには通町の次のねぶり流し館前のほうが適切かもしれない。

「中通病院前」は、バス停名としては「南大通り・中通病院前」が正式だから略している。「~前」の「前」も略せるのでは?

この表示のまま1周すると、駅へ行くことが伝わらないし、分かりにくい。

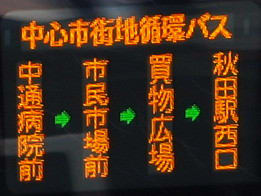

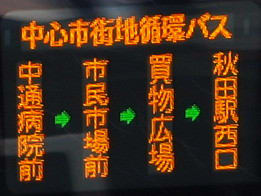

ほぼ半周した、川反入口(旧・交通公社前)発車直後では、

中通病院前→市民市場前→買物広場→秋田駅西口

中通病院前→市民市場前→買物広場→秋田駅西口

進行に合わせて表示が変わるようだ。

また、うろ覚えだけど、買物広場で運行終了となる便の通町付近では、「秋田駅西口」の部分が消えて空白(空黒)になるようだ。

つまり、車内放送と表示器が連動していると思われる。

中央交通ではこれまで、放送機器と表示が連動しておらず、メーカーが違い(音声合成はクラリオン製)機器どうしの相性もあるからできないのかなと考えていたが、できるみたいだ。

英語表記はないが(そもそも機器が対応できるのか?)、漢字圏から来た人なら、雰囲気は伝わるだろう。

行き先表示が変わったのは、今のところポンチョ1台だけ。方向幕式(側面は小型)のエルガミオは従来のまま。このままでいくのかもしれないし、いずれはLEDに替えるのかもしれない。

でも、費用をかけずとも、A3くらいの紙に印刷して窓ガラスに張ったって、同じ情報は提供できる。検討してほしい。

となれば、車内の表示器。

実はエルガミオ2台【4月4日訂正・2台のうち834号車のみ。835号車は従来通りでした。】は、昨年末頃までに、運賃表示器が50コマLED式(一般路線車と同じ)から、OBC-VISION"D"に交換されていた(未点灯)。現在は、

834号車リアガラス越し

834号車リアガラス越し

※834後部の「回送」のフォントはスーラだ。835の前部では、昔ながらのモリサワMBD101だったはず。

液晶表示器が稼働している! もちろんポンチョでも。

乗車してみたのだけど、運悪く運転席直後の席(目の前に仕切り壁)しか空いておらず、死角が多くてよく見えなかった。

弘南バスの土手町循環のと同一ではないが、千秋公園の写真が出るなど、観光向けの内容もあるようだ。

一方、上の写真左画面では、一般路線バスと同じ画面デザインの、整理券番号と運賃額の対照表(これが本来の運賃表示器の使い方)が出ている。

100円バスなのだから、当然、「100」が並ぶ

100円バスなのだから、当然、「100」が並ぶ

これはちょっと無意味な気もするが、整理券を出している以上、一般路線と同じ対応をしているということだろうか。

※ぐるるの整理券は、乗客にとっては意味がないものですが、乗車人数を把握して秋田市が負担する費用を算出する時に必要なものだと思われます。ぐるるの存続と税金を適切に支出するために、整理券を取りましょう。

左上の次のバス停名の前には「○2秋田駅西口」と、ぐるるのバス停順に付番された○囲みの番号(1買物広場~13市民市場前、整理券番号と同じ)が付く。

なお、弘南バスの土手町循環では、整理券を使わないため、この画面は出ない。【28日補足・かつて50コマLED表示器(中央交通と同型だが、整理券番号が「なし、1、2」の順)の車両が入っていた当時は、次のバス停名を表示し、券なしのコマに「100」をずっと表示していた。】

さらに、車内放送も変更された。

日本語は従来&一般路線バスと同じ声のまま、「運賃は100円です」【29日追記・支払いは「現金のみ」とかも】などとフレーズがいくらか増えたようだ。

そして、英語アナウンスが追加!

「GURURU」と言うし、全バス停で名称が入るし、千秋公園など施設の最寄りではその旨も言う。バス停名は「Sensyukoen-iriguchi」「Kinouchimae」とローマ字読みの模様で、やや取ってつけた感というか元の文章と声が違うような気もしなくはない。【3月30日追記】読みもアクセント・イントネーションも、ほぼ日本語そのままに近い読み方。首都圏の鉄道会社の英語放送でも、英語っぽく読むところと、日本語で読むところがある。

【12月11日追記】「中通六郵便局前」は、日本語では「中通六丁目郵便局前」、英語では「ナカドオリロクユウビンキョクマエ」と読んでいた。バス停表示板の表記、郵便局の正式な名称は丁目が付かない「中通六郵便局(前)」。

中央交通では、以前から空港リムジンバスで英語放送が流れるそうたが、乗らないので聞いたことがない。

リムジンの英語放送をベースにしたのかもしれないし、ぐるる用に一から作成したのかもしれない。

以上、よそから来た人も、従来よりはぐるるを分かりやすく利用できるようになったと思う。

【4月4日補足・835号車では運賃表示器は交換されず、従来どおり消灯。予算の都合などで今後交換するのか、あるいは廃車を見越して更新しないのか。いずれにしても、現時点では835号車では放送だけが新しくなったことになる。】

あとは、前から述べている、1周20分では回りきれず遅延する場合があることが問題。

2月10日に開かれた「第30回秋田市地域公共交通協議会」の議事録によれば、事務局(市側)が「1周20分の時間配分では、道路が混んだとき回りきれないという話は伺っている。県市連携文化施設に関する検討に合わせ、ルートやダイヤの見直しを図ることを考えている。」そうだ。

たしかに、秋田県民会館跡地にできる新施設にバスが通れば、千秋公園も含めてアクセスしやすくなって悪くないと思う。だけどあの周辺は一方通行が多く、現在のままでは行って戻るしかなさそうで、時間はさらにかかりそう。→2022年6月にルートとダイヤの変更が実施された。

ついでに、協議会では交通系ICカード導入の話もされていた。

委員の1人が「新聞等で交通系ICカードの導入は「決まった」かのように報道されているが、この場を借りて「予定」であると訂正させていただきたい。」と言っている。

事務局じゃなく委員。どういう立場の人物か知らない【29日追記・事務局ではない、委員として出席する秋田市側(交通政策関係の偉い人とか)か?】が慎重。

事務局は、10カードに「地域独自の機能を追加できるような形のものを検討中である。」と言っている。

「秋田県内では鉄道でSuicaを使えないが、いつ使えるようになるのか。」と聞いてくれた委員もいて、別の委員(おそらくJR東日本秋田支社)がコスト面で見送っているが検討していくと、ありきたりの返答。

締めとして会長(秋大の先生?)が「小銭を持たずに鉄道を利用しようとする方も少なくないので、券売機でのチャージおよび切符の購入だけでも導入を検討していただきたい。」と言ってくれた。同感。→2021年には実現。

【その後、バスには、当初計画から1年遅れて2022年春頃に導入されることになった。上のリンク先記事の追記参照】

※ぐるるは、秋田市が事業主体となり、秋田中央交通に委託して運行している100円均一バス。

これまでのぐるるでは、外国人を含む観光客も客層として想定しているわりには、表示や放送による案内に物足りないものがあった。

ぐるるに乗っていると、どこを通ってどこへ行くのか確証を持てず悩んでいる乗客がたまにいる。観光客だけでなく、乗り慣れない市民もそうで、秋田駅西口バス停では「通町に行きますか?」「大学病院へ…」「長崎屋は…」などと尋ねる人も珍しくない。

車両の行き先表示は前後も側面も「中心市街地循環バス」のみだから、それは無理もない。

車内放送は日本語のみ。リーフレットを凝視しながら、不慣れな日本語放送に耳をこらす外国人客を見たこともあったし、外国語を話す乗客と運転士が、苦労してやり取りする場面もあったと聞いた。

2018年には新車の日野ポンチョが導入された。

従前の小田急中古のエルガミオ2台と異なり、行き先表示器はLED式で側面は経由地を矢印表記できる(中央交通一般路線車と同型)。車内前方の運賃表示器は、液晶ディスプレイ2画面のもの。レシップ製「OBC-VISION"D"」と思われ(15インチ×2画面、Windowsで制御)、中央交通一般車の一部やJR東日本秋田支社のワンマン列車の表示器とおそらく同型。

それらを使えば、経由地を入れたり、車内で多言語で文字情報を提供できるはず。

それなのに、従来同様、行き先表示は上段の「中心市街地循環バス」だけ(文字は小さくなった)で矢印部分は消灯、運賃表示器も消灯したままで日本語で次のバス停名すら表示しなかった。

※側面表示器は、入口ドアが開いている時は「このバスは中心市街地循環バスです。」とスクロール表示される。

(再掲)側面行き先表示は「~循環バス」は上段に表示。「回送」は下に表示されるようだ

(再掲)側面行き先表示は「~循環バス」は上段に表示。「回送」は下に表示されるようだこれでは宝の持ち腐れだし、観光客誘致とは相容れず不親切。

秋田市に対して、せっかく機械があるのだから使うべきだ、あれば運転士も客も楽になるのに…と要望を出した。

ところで、弘南バスの土手町循環100円バスでは、行き先表示は秋田と似たようなもの(側面LEDがない車もある)だけど、車内の運賃表示器はとても有効活用している。次のバス停名は5か国語で表示され、バス停を降りてから弘前公園への地図なども出る。運賃表示器というより案内表示器だ。

その弘南バスの表示器も、おそらく中央交通のものと同型。一般路線運用時の運賃表示は、配色が少し違うだけで両社とも同じ。余計かもしれないが、その旨も秋田市へ伝えた「弘前でできているのだから、同じ機器のぐるるでもできるはずです」と。

その結果もあったのだと思う、今年度当初の秋田市の予算にそれらしき経費が付いていた(運行開始当初から検討はしていたのかもしれないが)。年度後半になっても変化がなかったが、ついに変化があった。まずは、

ドアが開いているので右端が一部隠れ、上段はスクロール

ドアが開いているので右端が一部隠れ、上段はスクロール矢印表示がされるようになった!

中央交通のオージ製表示器は、短冊状の縦書き経由地4つを、矢印の向きはどちらにも表記できる。中央交通の一般路線バスでは、市営バス時代からの名残りで、左から右(→)派。ぐるるでもそれを踏襲した。

上の写真は、始発点の買物広場で撮影。秋田駅西口→ねぶり流し館前→中通病院前→市民市場前と表示。

「通町」がないのは意外だけど、通町二区と混同されるかもしれないし【3月1日補足・市営バス時代から、通町だけで通町二区は通らない新屋線・割山線では、「通町経由」ではなく「大町経由」としているように】、観光客向けには通町の次のねぶり流し館前のほうが適切かもしれない。

「中通病院前」は、バス停名としては「南大通り・中通病院前」が正式だから略している。「~前」の「前」も略せるのでは?

この表示のまま1周すると、駅へ行くことが伝わらないし、分かりにくい。

ほぼ半周した、川反入口(旧・交通公社前)発車直後では、

中通病院前→市民市場前→買物広場→秋田駅西口

中通病院前→市民市場前→買物広場→秋田駅西口進行に合わせて表示が変わるようだ。

また、うろ覚えだけど、買物広場で運行終了となる便の通町付近では、「秋田駅西口」の部分が消えて空白(空黒)になるようだ。

つまり、車内放送と表示器が連動していると思われる。

中央交通ではこれまで、放送機器と表示が連動しておらず、メーカーが違い(音声合成はクラリオン製)機器どうしの相性もあるからできないのかなと考えていたが、できるみたいだ。

英語表記はないが(そもそも機器が対応できるのか?)、漢字圏から来た人なら、雰囲気は伝わるだろう。

行き先表示が変わったのは、今のところポンチョ1台だけ。方向幕式(側面は小型)のエルガミオは従来のまま。このままでいくのかもしれないし、いずれはLEDに替えるのかもしれない。

でも、費用をかけずとも、A3くらいの紙に印刷して窓ガラスに張ったって、同じ情報は提供できる。検討してほしい。

となれば、車内の表示器。

実はエルガミオ2台【4月4日訂正・2台のうち834号車のみ。835号車は従来通りでした。】は、昨年末頃までに、運賃表示器が50コマLED式(一般路線車と同じ)から、OBC-VISION"D"に交換されていた(未点灯)。現在は、

834号車リアガラス越し

834号車リアガラス越し※834後部の「回送」のフォントはスーラだ。835の前部では、昔ながらのモリサワMBD101だったはず。

液晶表示器が稼働している! もちろんポンチョでも。

乗車してみたのだけど、運悪く運転席直後の席(目の前に仕切り壁)しか空いておらず、死角が多くてよく見えなかった。

弘南バスの土手町循環のと同一ではないが、千秋公園の写真が出るなど、観光向けの内容もあるようだ。

一方、上の写真左画面では、一般路線バスと同じ画面デザインの、整理券番号と運賃額の対照表(これが本来の運賃表示器の使い方)が出ている。

100円バスなのだから、当然、「100」が並ぶ

100円バスなのだから、当然、「100」が並ぶこれはちょっと無意味な気もするが、整理券を出している以上、一般路線と同じ対応をしているということだろうか。

※ぐるるの整理券は、乗客にとっては意味がないものですが、乗車人数を把握して秋田市が負担する費用を算出する時に必要なものだと思われます。ぐるるの存続と税金を適切に支出するために、整理券を取りましょう。

左上の次のバス停名の前には「○2秋田駅西口」と、ぐるるのバス停順に付番された○囲みの番号(1買物広場~13市民市場前、整理券番号と同じ)が付く。

なお、弘南バスの土手町循環では、整理券を使わないため、この画面は出ない。【28日補足・かつて50コマLED表示器(中央交通と同型だが、整理券番号が「なし、1、2」の順)の車両が入っていた当時は、次のバス停名を表示し、券なしのコマに「100」をずっと表示していた。】

さらに、車内放送も変更された。

日本語は従来&一般路線バスと同じ声のまま、「運賃は100円です」【29日追記・支払いは「現金のみ」とかも】などとフレーズがいくらか増えたようだ。

そして、英語アナウンスが追加!

「GURURU」と言うし、全バス停で名称が入るし、千秋公園など施設の最寄りではその旨も言う。バス停名は「Sensyukoen-iriguchi」「Kinouchimae」とローマ字読みの模様で、やや取ってつけた感というか元の文章と声が違うような気もしなくはない。【3月30日追記】読みもアクセント・イントネーションも、ほぼ日本語そのままに近い読み方。首都圏の鉄道会社の英語放送でも、英語っぽく読むところと、日本語で読むところがある。

【12月11日追記】「中通六郵便局前」は、日本語では「中通六丁目郵便局前」、英語では「ナカドオリロクユウビンキョクマエ」と読んでいた。バス停表示板の表記、郵便局の正式な名称は丁目が付かない「中通六郵便局(前)」。

中央交通では、以前から空港リムジンバスで英語放送が流れるそうたが、乗らないので聞いたことがない。

リムジンの英語放送をベースにしたのかもしれないし、ぐるる用に一から作成したのかもしれない。

以上、よそから来た人も、従来よりはぐるるを分かりやすく利用できるようになったと思う。

【4月4日補足・835号車では運賃表示器は交換されず、従来どおり消灯。予算の都合などで今後交換するのか、あるいは廃車を見越して更新しないのか。いずれにしても、現時点では835号車では放送だけが新しくなったことになる。】

あとは、前から述べている、1周20分では回りきれず遅延する場合があることが問題。

2月10日に開かれた「第30回秋田市地域公共交通協議会」の議事録によれば、事務局(市側)が「1周20分の時間配分では、道路が混んだとき回りきれないという話は伺っている。県市連携文化施設に関する検討に合わせ、ルートやダイヤの見直しを図ることを考えている。」そうだ。

たしかに、秋田県民会館跡地にできる新施設にバスが通れば、千秋公園も含めてアクセスしやすくなって悪くないと思う。だけどあの周辺は一方通行が多く、現在のままでは行って戻るしかなさそうで、時間はさらにかかりそう。→2022年6月にルートとダイヤの変更が実施された。

ついでに、協議会では交通系ICカード導入の話もされていた。

委員の1人が「新聞等で交通系ICカードの導入は「決まった」かのように報道されているが、この場を借りて「予定」であると訂正させていただきたい。」と言っている。

事務局じゃなく委員。どういう立場の人物か知らない【29日追記・事務局ではない、委員として出席する秋田市側(交通政策関係の偉い人とか)か?】が慎重。

事務局は、10カードに「地域独自の機能を追加できるような形のものを検討中である。」と言っている。

「秋田県内では鉄道でSuicaを使えないが、いつ使えるようになるのか。」と聞いてくれた委員もいて、別の委員(おそらくJR東日本秋田支社)がコスト面で見送っているが検討していくと、ありきたりの返答。

締めとして会長(秋大の先生?)が「小銭を持たずに鉄道を利用しようとする方も少なくないので、券売機でのチャージおよび切符の購入だけでも導入を検討していただきたい。」と言ってくれた。同感。→2021年には実現。

【その後、バスには、当初計画から1年遅れて2022年春頃に導入されることになった。上のリンク先記事の追記参照】

落ちそうで傾いて薄れている

落ちそうで傾いて薄れている 「秋田タクシー」の「1」

「秋田タクシー」の「1」 「秋田市上下水道局管理地」

「秋田市上下水道局管理地」 電話中

電話中 ホームページより【27日補足・書体や文字の配置は実物の看板と違う】

ホームページより【27日補足・書体や文字の配置は実物の看板と違う】 グラウンドの近くにて

グラウンドの近くにて それを禁止する掲示

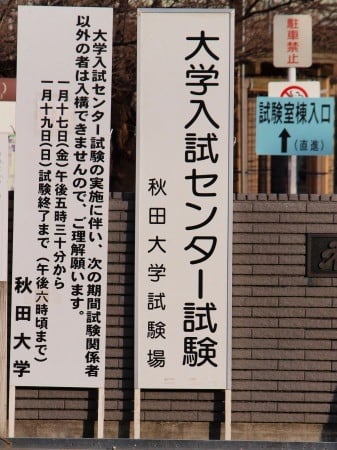

それを禁止する掲示 2月23日の秋田大学正門。

2月23日の秋田大学正門。 (再掲)2020年センター試験

(再掲)2020年センター試験 2020年前期試験

2020年前期試験 教育門こと南門

教育門こと南門 除雪されている!?

除雪されている!? 「道路の除排雪作業を行っています」

「道路の除排雪作業を行っています」 (再掲)2010年秋

(再掲)2010年秋 (再掲)

(再掲) やっと復旧!

やっと復旧! 2019年11月。以前の標識はもっと前方にあった

2019年11月。以前の標識はもっと前方にあった (再掲)ロープで囲って立入禁止

(再掲)ロープで囲って立入禁止 「フェンスの設置を行っています。」

「フェンスの設置を行っています。」 ジャングルジムは使えない

ジャングルジムは使えない (再掲)左が中通一郵便局

(再掲)左が中通一郵便局 ゆうちょATM検索より平日18時で稼働するもの。「カードATM」はファミマ。左上の大町・保戸野・千秋にはない

ゆうちょATM検索より平日18時で稼働するもの。「カードATM」はファミマ。左上の大町・保戸野・千秋にはない 「下新橋」交差点

「下新橋」交差点 ニューシティ跡地前

ニューシティ跡地前

(再掲)2010年ニューシティ解体直前のこの交差点。上の写真とは向きは異なります

(再掲)2010年ニューシティ解体直前のこの交差点。上の写真とは向きは異なります 「安全・安心まちづくり 防犯カメラ作動中」

「安全・安心まちづくり 防犯カメラ作動中」 「交差点カメラ作動中」

「交差点カメラ作動中」 左側の信号柱の裏面に表示がある

左側の信号柱の裏面に表示がある 新しそうな白い小さな物体が

新しそうな白い小さな物体が 後付けした雰囲気

後付けした雰囲気 対角線上・南東角にも設置、「作動中」表示もある

対角線上・南東角にも設置、「作動中」表示もある 同じカメラが同様に2台。台座や配線は柱の色に合わせてある

同じカメラが同様に2台。台座や配線は柱の色に合わせてある 日清のサイトより。Youtubeに公式にアップされている

日清のサイトより。Youtubeに公式にアップされている いきなりこれが現れる

いきなりこれが現れる 後半はラーメン屋っぽい(?)画面

後半はラーメン屋っぽい(?)画面 青森局ニュースサイトより

青森局ニュースサイトより イオン秋田中央店裏の旭川。奥左から太平川が合流し、右・秋田運河方向へ流れていく

イオン秋田中央店裏の旭川。奥左から太平川が合流し、右・秋田運河方向へ流れていく 11日時点

11日時点 向かって左のスロープは閉鎖

向かって左のスロープは閉鎖 右の階段のみ使用(看板は駐車場用を転用していて、空白は「P」を消したもの)

右の階段のみ使用(看板は駐車場用を転用していて、空白は「P」を消したもの) 先週末

先週末 本丸

本丸 桜並木に工事看板

桜並木に工事看板 二の丸胡月池

二の丸胡月池 広面(手形寄り)の太平山三吉神社里宮

広面(手形寄り)の太平山三吉神社里宮 狛犬にも雪

狛犬にも雪 裁判所裏(気象台横)の交差点の信号機

裁判所裏(気象台横)の交差点の信号機 拡大

拡大 11日の旭南小学校前の一方通行路。向かい側の雪山の向こうは歩道がある

11日の旭南小学校前の一方通行路。向かい側の雪山の向こうは歩道がある 保戸野新橋たもと。左は雪がないが、右奥はわだち~圧雪

保戸野新橋たもと。左は雪がないが、右奥はわだち~圧雪 秋田駅東口アルヴェ14階から東・太平山方向

秋田駅東口アルヴェ14階から東・太平山方向 保戸野鉄砲町の市道。後方が通町・先方が新国道

保戸野鉄砲町の市道。後方が通町・先方が新国道 雪に足跡はない

雪に足跡はない 通れない?

通れない? 「凍結により、滑りやすくなっています。できるだけ歩道をご利用ください。」

「凍結により、滑りやすくなっています。できるだけ歩道をご利用ください。」 仮庁舎出入り口

仮庁舎出入り口 つららは微妙に左に曲がっている。西風の影響か

つららは微妙に左に曲がっている。西風の影響か 積もった雪とともにせり出し始めた部分も

積もった雪とともにせり出し始めた部分も 3種の鶏めしいなり 347kcal 税込590円

3種の鶏めしいなり 347kcal 税込590円 掛け紙を留めるテープもトリコロールカラー

掛け紙を留めるテープもトリコロールカラー

こぼれていた鶏肉を復元

こぼれていた鶏肉を復元 鶏の甘辛煮

鶏の甘辛煮 NHKニュースサイトにもアップされた

NHKニュースサイトにもアップされた カウントダウン

カウントダウン 「古津(ふるつ)」

「古津(ふるつ)」 古津駅上りホーム

古津駅上りホーム 上りホームはいちおう改札口もある。出入口も窓も角にアールがついたデザイン

上りホームはいちおう改札口もある。出入口も窓も角にアールがついたデザイン 駅正面

駅正面 古津駅上りホーム

古津駅上りホーム 下りホーム。直江津駅から118キロポスト(古津駅の位置は117.9キロとされている)

下りホーム。直江津駅から118キロポスト(古津駅の位置は117.9キロとされている) 駅敷地外側から。線路は築堤上にあり高くなっている

駅敷地外側から。線路は築堤上にあり高くなっている このすき間の意味って…

このすき間の意味って… 酒田駅2・3番線

酒田駅2・3番線 やはりacureじゃない2台

やはりacureじゃない2台 左の扱い商品

左の扱い商品 「Sato Drinks」?!

「Sato Drinks」?!