昨日に続いて、秋田にある国の機関の話題。

秋田県庁とけやき通りを挟んで隣り合う山王七丁目1番地には、建物が5つあり、そのすべてが国の機関。

裁判所や東北農政局秋田農政事務所、秋田地方気象台(秋田第二合同庁舎内)などが有名かと思うが、いちばん南東にあるのが「秋田合同庁舎」。

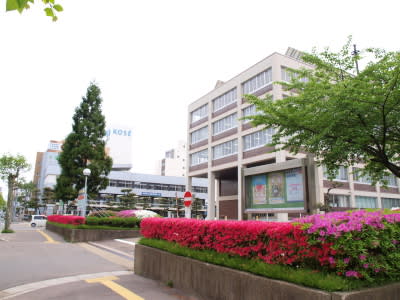

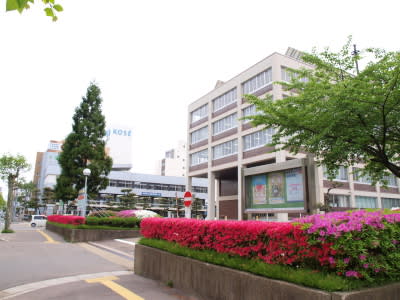

(再掲)秋田合同庁舎

(再掲)秋田合同庁舎

掲載したツツジが咲いている写真は2009年5月撮影のもの。

合同庁舎の前表示されている、入居する官署の一覧によれば、その当時はあまり多くなく、消された跡や空白があった。

(再掲)秋田法務局や秋田労働局が入る建物として知られている

(再掲)秋田法務局や秋田労働局が入る建物として知られている

今年2月現在は、

ちょっと増えた

ちょっと増えた

仙台入国管理局の秋田出張所や近くにある東北農政局の一部が新たに入居したようだ。

さて、労働関係の統計が発表されるなどしてテレビのニュースになる場合、資料映像「秋田労働局が入る庁舎」として、この建物が映ることがある(秋田テレビが好むようで、いつも同じ映像)。

それを見て気づいて、以後気になってしょうがないことがある。

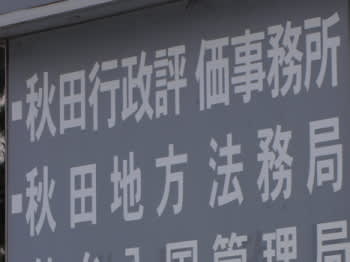

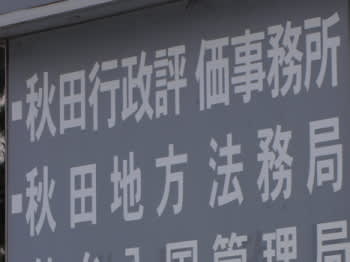

それは、上の写真にも出ている、入居する官署一覧のいちばん上にある「秋田行政評価事務所」。総務省の東北管区行政評価局の出先機関なのだけど。

拡大すると、

「秋田行政評 価事務所」

「秋田行政評 価事務所」

「評」と「価」の間に不自然な空白(半角にも満たないわずかなものだけど)が入っていて、「秋田行政評/価事務所」と区切って読んでしまう。

以上の写真は南向き面の表示だったが、反対面も同様。

反対側

反対側

よく見ると、下のほうにも「秋田地方 法務局」と空白があったり、上下に並ぶ「秋田労働局」と「東北農政局」で文字の位置が微妙にズレてもいるが、あまり気にならない。

最上段だからか、あるいは単語を途中でぶった切ってしまっているからか、「秋田行政評 価事務所」だけが特に目についてしまうようだ。

気づかなければ気にならないだろうし、気づいても気にする人なんてほかにいないかもしれないけれど。

でも、文字を貼り付けた業者とか、行政評価事務所や庁舎を管理する部門(財務事務所?)などが気づいて、やり直したりやり直させたりしないのだろうか。自分ちの表札みたいなものなのだから。

最後に、山王七丁目1番地の斜め向かいにある秋田市役所。

市役所前にある花時計が、庁舎建て替えによってなくなるかもしれないと考えていた。

今日付で、秋田市総務部新庁舎建設室のサイトに「市議会総務委員会に新庁舎建設実施設計の中間報告等を行」った時の資料がアップされた。

その「資料2 平成24年度新庁舎建設に伴う準備工事について」には、「芝生広場は、噴水および花時計等を撤去し、アスファルト舗装を施工。」、その工期は「平成24年10月上旬~11月上旬」とあった。

庁舎建設に先立って仮駐車場を作るため、今年秋には花時計が撤去されてしまうようだ。

【8月10日訂正】8月10日付秋田魁新報 秋田市面によれば花時計は「一時撤去し、新庁舎周辺への移設を検討」だそうで、撤去は一時的なのもので、新庁舎になってからも花時計が残る可能性がある。(噴水は完全撤去、ドイツから贈られた鐘は移設がそれぞれ決定している模様。花時計は「移設を検討」だから未確定ということだろうか)

葉ボタンに彩られた冬の花時計はもう見られないし、マリーゴールドとなぜか周囲に咲くヒガンバナも見られないかもしれない。

秋田県庁とけやき通りを挟んで隣り合う山王七丁目1番地には、建物が5つあり、そのすべてが国の機関。

裁判所や東北農政局秋田農政事務所、秋田地方気象台(秋田第二合同庁舎内)などが有名かと思うが、いちばん南東にあるのが「秋田合同庁舎」。

(再掲)秋田合同庁舎

(再掲)秋田合同庁舎掲載したツツジが咲いている写真は2009年5月撮影のもの。

合同庁舎の前表示されている、入居する官署の一覧によれば、その当時はあまり多くなく、消された跡や空白があった。

(再掲)秋田法務局や秋田労働局が入る建物として知られている

(再掲)秋田法務局や秋田労働局が入る建物として知られている今年2月現在は、

ちょっと増えた

ちょっと増えた仙台入国管理局の秋田出張所や近くにある東北農政局の一部が新たに入居したようだ。

さて、労働関係の統計が発表されるなどしてテレビのニュースになる場合、資料映像「秋田労働局が入る庁舎」として、この建物が映ることがある(秋田テレビが好むようで、いつも同じ映像)。

それを見て気づいて、以後気になってしょうがないことがある。

それは、上の写真にも出ている、入居する官署一覧のいちばん上にある「秋田行政評価事務所」。総務省の東北管区行政評価局の出先機関なのだけど。

拡大すると、

「秋田行政評 価事務所」

「秋田行政評 価事務所」「評」と「価」の間に不自然な空白(半角にも満たないわずかなものだけど)が入っていて、「秋田行政評/価事務所」と区切って読んでしまう。

以上の写真は南向き面の表示だったが、反対面も同様。

反対側

反対側よく見ると、下のほうにも「秋田地方 法務局」と空白があったり、上下に並ぶ「秋田労働局」と「東北農政局」で文字の位置が微妙にズレてもいるが、あまり気にならない。

最上段だからか、あるいは単語を途中でぶった切ってしまっているからか、「秋田行政評 価事務所」だけが特に目についてしまうようだ。

気づかなければ気にならないだろうし、気づいても気にする人なんてほかにいないかもしれないけれど。

でも、文字を貼り付けた業者とか、行政評価事務所や庁舎を管理する部門(財務事務所?)などが気づいて、やり直したりやり直させたりしないのだろうか。自分ちの表札みたいなものなのだから。

最後に、山王七丁目1番地の斜め向かいにある秋田市役所。

市役所前にある花時計が、庁舎建て替えによってなくなるかもしれないと考えていた。

今日付で、秋田市総務部新庁舎建設室のサイトに「市議会総務委員会に新庁舎建設実施設計の中間報告等を行」った時の資料がアップされた。

その「資料2 平成24年度新庁舎建設に伴う準備工事について」には、「芝生広場は、噴水および花時計等を撤去し、アスファルト舗装を施工。」、その工期は「平成24年10月上旬~11月上旬」とあった。

庁舎建設に先立って仮駐車場を作るため、今年秋には花時計が撤去されてしまうようだ。

【8月10日訂正】8月10日付秋田魁新報 秋田市面によれば花時計は「一時撤去し、新庁舎周辺への移設を検討」だそうで、撤去は一時的なのもので、新庁舎になってからも花時計が残る可能性がある。(噴水は完全撤去、ドイツから贈られた鐘は移設がそれぞれ決定している模様。花時計は「移設を検討」だから未確定ということだろうか)

葉ボタンに彩られた冬の花時計はもう見られないし、マリーゴールドとなぜか周囲に咲くヒガンバナも見られないかもしれない。

これ

これ 山道を走って来ましたって感じ?

山道を走って来ましたって感じ? ずらりと板が並ぶ

ずらりと板が並ぶ

改札口を背にして土崎駅舎内部

改札口を背にして土崎駅舎内部 生鮮市場の折込チラシ?

生鮮市場の折込チラシ? 今もいっしょ!

今もいっしょ! 中央右側。以前はベンチが並ぶ向こう側「ぽぽろーど」表示の下付近にあった

中央右側。以前はベンチが並ぶ向こう側「ぽぽろーど」表示の下付近にあった 「チャレンジしてみよう」という吹き出し、実際にやっている様子の写真が3枚貼られた

「チャレンジしてみよう」という吹き出し、実際にやっている様子の写真が3枚貼られた 工事中

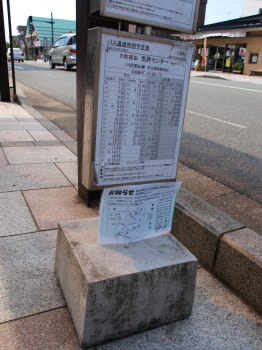

工事中 循環バス専用のポールはない

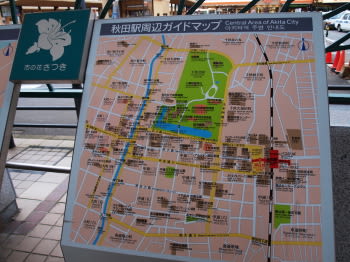

循環バス専用のポールはない (再掲)このタイプの地図

(再掲)このタイプの地図 「秋田市にぎわい交流館」と日本語のみ

「秋田市にぎわい交流館」と日本語のみ 市営バス当時の駅東線(2003年撮影)。行き先表示は「駅東 南団地.大学病院」

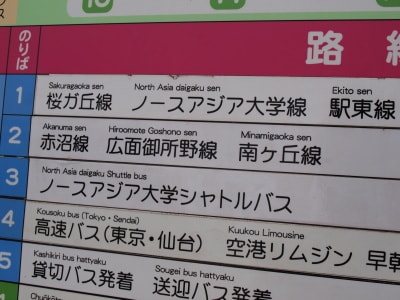

市営バス当時の駅東線(2003年撮影)。行き先表示は「駅東 南団地.大学病院」 右上「駅東線 Ekito sen」

右上「駅東線 Ekito sen」 「駅東団地線 Eki Higashi danchi sen」

「駅東団地線 Eki Higashi danchi sen」 地図に示すとこうなる

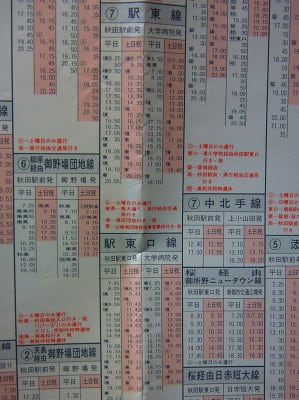

地図に示すとこうなる 駅東線と駅東口線がある!(平成8年3月26日改正)

駅東線と駅東口線がある!(平成8年3月26日改正) 駅東口線 ※現在「南団地」と呼ばれるバス停が「山崎南団地」となっている

駅東口線 ※現在「南団地」と呼ばれるバス停が「山崎南団地」となっている 駅東線 ※「市場前」は現在の「明田地下道入口」

駅東線 ※「市場前」は現在の「明田地下道入口」 オレンジ線が昔の駅東線の単独区間。手形東町で赤のルートに合流して大学病院へ向かっていたらしい

オレンジ線が昔の駅東線の単独区間。手形東町で赤のルートに合流して大学病院へ向かっていたらしい 東口発着発着が「駅東線」になっている

東口発着発着が「駅東線」になっている

通町周辺の路線網と現在のバス停配置。●がバス停の位置

通町周辺の路線網と現在のバス停配置。●がバス停の位置 当時は青線「泉ハイタウン線」は「泉秋操線」、秋田中央警察署は秋田警察署だった

当時は青線「泉ハイタウン線」は「泉秋操線」、秋田中央警察署は秋田警察署だった 通町バス停。右の市営バスが停まっているのが上り側。1998年以前はここにはなかった(2006年撮影)

通町バス停。右の市営バスが停まっているのが上り側。1998年以前はここにはなかった(2006年撮影) 下り通町二区に停車する添川線。買い物帰りの人が続々と乗り込む(2004年撮影)

下り通町二区に停車する添川線。買い物帰りの人が続々と乗り込む(2004年撮影) 臨時通町二区に停車する泉秋操線。町並みは変わったけれど、昔はここが通町二区(2005年)

臨時通町二区に停車する泉秋操線。町並みは変わったけれど、昔はここが通町二区(2005年) 左奥が改札口

左奥が改札口 作業中

作業中 ほぼ設置完了

ほぼ設置完了 中央改札口。右が常設の大若

中央改札口。右が常設の大若 ぽぽろーど西方向。中央が上で紹介した小若

ぽぽろーど西方向。中央が上で紹介した小若 バス乗り場の上付近(ここから先が2000年に延長された部分)

バス乗り場の上付近(ここから先が2000年に延長された部分) 「ようこそ 竿燈のまち あきたへ!」

「ようこそ 竿燈のまち あきたへ!」 【9日画像追加】竿燈期間中はこのような表示

【9日画像追加】竿燈期間中はこのような表示 「竿燈妙技」

「竿燈妙技」 「反対側の鏡で試してみよう♪」

「反対側の鏡で試してみよう♪」 こんなパネル状のオブジェが常設されている

こんなパネル状のオブジェが常設されている 素人っぽい絵

素人っぽい絵 赤い部分(Googleマップより)

赤い部分(Googleマップより) 星辻神社前から南方向。矢印が予定地

星辻神社前から南方向。矢印が予定地 予定地前。右奥の瓦屋根がプラッツ。さらに奥の白い高い建物がイーホテルショッピングモール

予定地前。右奥の瓦屋根がプラッツ。さらに奥の白い高い建物がイーホテルショッピングモール 予定地。「魁」とあるのは「さきがけ大町センター」

予定地。「魁」とあるのは「さきがけ大町センター」 「土地開発公社所有地」の看板がある

「土地開発公社所有地」の看板がある イーホテルショッピングモール(旧ファッションアベニューAD)

イーホテルショッピングモール(旧ファッションアベニューAD) (

( こちらに移設

こちらに移設 6月に開催された「ヤートセ秋田祭」の通行止め案内看板

6月に開催された「ヤートセ秋田祭」の通行止め案内看板 単なる「E」… ※2016年時点でも、同じ看板が使い回されている。

単なる「E」… ※2016年時点でも、同じ看板が使い回されている。 「秋田駅前」(沖縄県でEVに改造されたのが、このタイプの車)

「秋田駅前」(沖縄県でEVに改造されたのが、このタイプの車) (再掲)

(再掲) こんなバスが

こんなバスが

(再掲)市営バス当時のナンバーのまま譲渡された

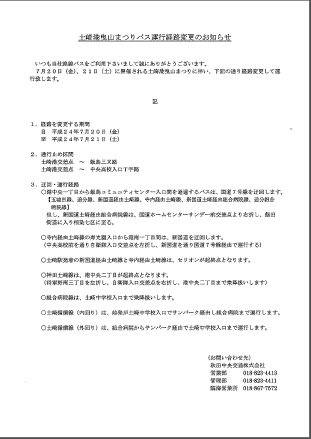

(再掲)市営バス当時のナンバーのまま譲渡された 今回も、PDFファイルがアップされた

今回も、PDFファイルがアップされた 「土崎港祭典に伴うバス経路の変更について」と手書き

「土崎港祭典に伴うバス経路の変更について」と手書き

(再掲)

(再掲) 「お知らせ」とある

「お知らせ」とある

北西角・広小路から。奥が秋田駅方向

北西角・広小路から。奥が秋田駅方向 「大歓迎 街ん中巡る循環バス」

「大歓迎 街ん中巡る循環バス」

短いエルガミオでした

短いエルガミオでした

なかいちに出入りする関係者の車で渋滞気味

なかいちに出入りする関係者の車で渋滞気味 後続車が追いついてしまった!!

後続車が追いついてしまった!! 秋田駅前を通過!

秋田駅前を通過!

買物広場

買物広場

充電中

充電中 (再掲)昨日見た時も同じだった

(再掲)昨日見た時も同じだった 「新電元」のロゴが追加!

「新電元」のロゴが追加! シフトレバーがあった

シフトレバーがあった 「秋田中央交通」

「秋田中央交通」 前回の図を加筆修正

前回の図を加筆修正 ありました!

ありました! 左が美術館、右の壁がトンネル出口

左が美術館、右の壁がトンネル出口 なかなか盛況

なかなか盛況 中央通り。「P」表示のすぐ右が入口

中央通り。「P」表示のすぐ右が入口 (再掲)

(再掲) 「なかいちパーキング この先P(の表示を)左折」

「なかいちパーキング この先P(の表示を)左折」 にぎわい交流館を背に商業施設側を見る

にぎわい交流館を背に商業施設側を見る 秋田駅側の仲小路

秋田駅側の仲小路 反対側は広場(前回の記事で「小広場」とした場所で「なかいち広場」というそうだ)

反対側は広場(前回の記事で「小広場」とした場所で「なかいち広場」というそうだ)

なかいち広場からデジタル大壁画を見る

なかいち広場からデジタル大壁画を見る お堀の間の中土橋から(中土橋は現在は「橋」ではありません)

お堀の間の中土橋から(中土橋は現在は「橋」ではありません) 正面(にぎわい交流館と美術館の間)に見える

正面(にぎわい交流館と美術館の間)に見える 以前より若干北側に移動した(以前は奥の信号機の手前付近)

以前より若干北側に移動した(以前は奥の信号機の手前付近) 後ろは交流館の点検用か何かのドア…

後ろは交流館の点検用か何かのドア… 左側です

左側です 短いのがもう1か所

短いのがもう1か所 東側の歩道の路面

東側の歩道の路面

撤去が決まった広小路のアーケードに、なかいちオープンを祝う旗(右奥がなかいち。にぎわい交流館が見える)

撤去が決まった広小路のアーケードに、なかいちオープンを祝う旗(右奥がなかいち。にぎわい交流館が見える) (再掲)このタイプ

(再掲)このタイプ 左のフォンテ秋田側の4番乗り場(今のところ実際には“降り場”)で工事中?

左のフォンテ秋田側の4番乗り場(今のところ実際には“降り場”)で工事中? 秋田駅西口10番乗り場

秋田駅西口10番乗り場 奥の信号が五丁目橋交差点

奥の信号が五丁目橋交差点 「五丁目橋」

「五丁目橋」

「中通六郵便局前」

「中通六郵便局前」 「中通六“丁目”郵便局」ではありません ※中央通りには「秋田中通一郵便局」もある

「中通六“丁目”郵便局」ではありません ※中央通りには「秋田中通一郵便局」もある 左が循環バス用、右が既存バス停

左が循環バス用、右が既存バス停

(

( けやき通り南端(山王側)

けやき通り南端(山王側) 「朝日プラザ欅通」(正式には「朝日プラザ

「朝日プラザ欅通」(正式には「朝日プラザ アジサイ

アジサイ セイヨウアジサイが多く、ガクアジサイが少しだけ(奥のほう)

セイヨウアジサイが多く、ガクアジサイが少しだけ(奥のほう) セイヨウアジサイは花の色が微妙に異なるものも

セイヨウアジサイは花の色が微妙に異なるものも けやき通りのアジサイ

けやき通りのアジサイ けやき通り北端(八橋の旧国道との交差点)

けやき通り北端(八橋の旧国道との交差点) ケヤキに比べて小さい

ケヤキに比べて小さい 木のそばに何やら標柱と看板が設置されている ※後ろは

木のそばに何やら標柱と看板が設置されている ※後ろは 「一里塚跡」

「一里塚跡」  「八橋一里塚のえのき」立派な割にちょっと分かりにくい文面のような…

「八橋一里塚のえのき」立派な割にちょっと分かりにくい文面のような…

この車両もシャトルに使われたことがあるはず

この車両もシャトルに使われたことがあるはず この車両は?

この車両は? こうして見るとやはり平べったい。画像の縦横比を間違ってしまったかのよう

こうして見るとやはり平べったい。画像の縦横比を間違ってしまったかのよう 右はツーステップの中型バス。ノンステップのほうが床が低いのが分かる

右はツーステップの中型バス。ノンステップのほうが床が低いのが分かる ※以前撮影

※以前撮影

かつては泉秋操線や通町経由将軍野線にも大型バスが入っていた

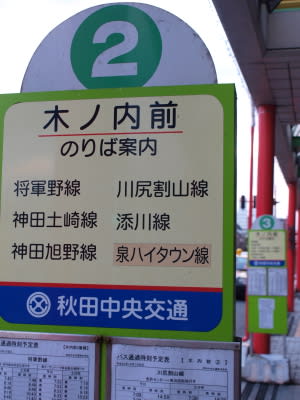

かつては泉秋操線や通町経由将軍野線にも大型バスが入っていた 今日の木内前バス停(の一部)。なかいち効果か久々に多くのお客がバスを待っていた

今日の木内前バス停(の一部)。なかいち効果か久々に多くのお客がバスを待っていた (再掲)

(再掲) (再掲)奥に見える羽後交通のバス停は正しい「木内前」表記のまま

(再掲)奥に見える羽後交通のバス停は正しい「木内前」表記のまま 「木内前」に戻っている!!

「木内前」に戻っている!!

「通町」バス停

「通町」バス停

交通公社前には4本のポールが並ぶこととなった

交通公社前には4本のポールが並ぶこととなった

(再掲)※実際には写真のバス停は兼用ではないのですが

(再掲)※実際には写真のバス停は兼用ではないのですが 通町側から竿燈大通り方向。青が既存バス停、赤が新設

通町側から竿燈大通り方向。青が既存バス停、赤が新設 ここに設置

ここに設置 「中心市街地循環バス/ねぶり流し館前」ローマ字表記つき

「中心市街地循環バス/ねぶり流し館前」ローマ字表記つき 奥が中央通り・広小路方向。左がNTT(

奥が中央通り・広小路方向。左がNTT( 会社名&バス停名

会社名&バス停名