先日、十和田市に行った時に、冒頭の写真のように「成田本店」というお店があった。※旅行記がなかなかアップできなくてすみません。

青森の方はご存知だろうが、青森県外の方、このお店が何屋さんか分かりますか?

このお店の正式な名前は、「成田本店とわだ店」。

「本店」であり「とわだ店」? 青森以外の方は戸惑うに違いない。

一般的には「成田本店」といえば、「成田」というお店の「本店」と解釈するのではないだろうか。つまり、ここが本拠地である「本店」で、他に「支店」があると考えられる。

しかし、このお店は、支店扱いなのです。じゃあ「本店」っていうのは?

どういうことかというと、ここは

本屋さんなのです!

本屋さんなのです!

一般的には、書籍を販売する商店の名は「○○書店」とか「○○書房」が多い。

それを、青森の成田さんは「本店」としているのだ。

青森県内では以前、弘前市に「今泉本店」という書店があった(2000年11月に自己破産し、現在はない)。

今泉本店も成田本店も、青森の地元企業であり、老舗の書店のようだ。

書店のことを「本店」と呼ぶのは、少なくとも秋田では聞いたことがない。

青森独特の風習というか慣習なのだろうか?

青森の地元書店でも「○○書店」という名の店もあるようだし、紀伊國屋書店、宮脇書店など、全国展開する“書店という名の書店”も進出しているので、青森の人は無意識のうちに「書店」と「本店」が存在することを知っているのだろう。

でも、僕が弘前に住み始めた当時は、「今泉本店」が書店だということは理解していたが、「今泉書店の本店」ということだと思い込んでいて、本店=書店だとはなかなかなじめなかった。

【2013年9月22日追記】余談だが、紀伊國屋書店弘前店は、2013年9月22日で開店30年を迎えたそうなので、1983年に開店したことになる。

豆腐を売るから豆腐店、文具を売るから文具店、本を売っているから本店と理屈としてはおかしくない。

問題点といえば、本店/支店という時の本店との区別。

今泉本店は、弘前市の土手町と駅前のジョッパルの隣の少なくとも2店舗があり、土手町の方が古くからある本拠的位置づけだったはずだが、どういう店舗名だったかは記憶にない。

成田本店は、公式サイトによれば、青森市新町に「本社」があり、同じ場所にある店舗は「しんまち店」と称している。

サイトでは、(「店舗案内」などでなく)「支店案内」というページにしんまち店が紹介されており、しんまち店も支店の1つのような扱い。

本店がなく、すべての店舗が並列の関係にあるということだろうか。考えてみればスーパーやコンビニにも「本店」は存在しないし。

ちなみに、秋田市の老舗書店「加賀屋書店」の場合、「本社」は手形陸橋の下、「本店」はおなじみ駅前の広小路にある。支店は「○○店」。

※成田本店しんまち店についてはこちらで触れています。

【2014年7月17日追記】

2014年7月16日の東奥日報の報道によれば、成田本店とわだ店が同年8月いっぱいで閉店することになった。

「近隣に大手チェーン書店が相次ぎ出店したのが影響し、ここ数年は売り上げがふるわず、同市からの撤退を決めた。」

とわだ店は「1985年10月に、旧「とうてつ駅ビル」内のテナントとして十和田市に出店。同店が手狭だったため、97年9月に現在地に移転。書籍のほか文具、音楽CDなどを取りそろえた総合店として、同社支店として最大規模の売り場面積だった。」そうだ。

閉店後の成田本店は「青森市に5店、八戸市1店となる。」

【2015年10月22日追記】

今泉本店を経営していた今泉昌一氏は、2007年に弘前市議会議員になった。

同氏の2013年12月23日のブログ(http://blog.livedoor.jp/imaizumi_office/archives/7012263.html)によれば、今泉本店の直接的な支店のほかにも、青森県内に「今泉」を名乗る書店が複数存在したという。

青森市の「今泉書店」は、由来は同氏もご存じないそうだが、官報や教科書も扱っていた老舗で、今泉本店よりも先に閉店。

八戸市の鮫駅前には「今泉八戸店」があり、これは弘前の今泉本店の直営支店として開店。後に経営権を譲渡したが名前は残り、今泉本店倒産後も存続していた。経営者の健康上の理由のため、2013年12月いっぱいで閉店。

「これで、”今泉“と言う名前は、青森県の書店業界から、完全に姿を消してしまう。」としている。

※弘前には「ブックマックス」もあった。

青森の方はご存知だろうが、青森県外の方、このお店が何屋さんか分かりますか?

このお店の正式な名前は、「成田本店とわだ店」。

「本店」であり「とわだ店」? 青森以外の方は戸惑うに違いない。

一般的には「成田本店」といえば、「成田」というお店の「本店」と解釈するのではないだろうか。つまり、ここが本拠地である「本店」で、他に「支店」があると考えられる。

しかし、このお店は、支店扱いなのです。じゃあ「本店」っていうのは?

どういうことかというと、ここは

本屋さんなのです!

本屋さんなのです!一般的には、書籍を販売する商店の名は「○○書店」とか「○○書房」が多い。

それを、青森の成田さんは「本店」としているのだ。

青森県内では以前、弘前市に「今泉本店」という書店があった(2000年11月に自己破産し、現在はない)。

今泉本店も成田本店も、青森の地元企業であり、老舗の書店のようだ。

書店のことを「本店」と呼ぶのは、少なくとも秋田では聞いたことがない。

青森独特の風習というか慣習なのだろうか?

青森の地元書店でも「○○書店」という名の店もあるようだし、紀伊國屋書店、宮脇書店など、全国展開する“書店という名の書店”も進出しているので、青森の人は無意識のうちに「書店」と「本店」が存在することを知っているのだろう。

でも、僕が弘前に住み始めた当時は、「今泉本店」が書店だということは理解していたが、「今泉書店の本店」ということだと思い込んでいて、本店=書店だとはなかなかなじめなかった。

【2013年9月22日追記】余談だが、紀伊國屋書店弘前店は、2013年9月22日で開店30年を迎えたそうなので、1983年に開店したことになる。

豆腐を売るから豆腐店、文具を売るから文具店、本を売っているから本店と理屈としてはおかしくない。

問題点といえば、本店/支店という時の本店との区別。

今泉本店は、弘前市の土手町と駅前のジョッパルの隣の少なくとも2店舗があり、土手町の方が古くからある本拠的位置づけだったはずだが、どういう店舗名だったかは記憶にない。

成田本店は、公式サイトによれば、青森市新町に「本社」があり、同じ場所にある店舗は「しんまち店」と称している。

サイトでは、(「店舗案内」などでなく)「支店案内」というページにしんまち店が紹介されており、しんまち店も支店の1つのような扱い。

本店がなく、すべての店舗が並列の関係にあるということだろうか。考えてみればスーパーやコンビニにも「本店」は存在しないし。

ちなみに、秋田市の老舗書店「加賀屋書店」の場合、「本社」は手形陸橋の下、「本店」はおなじみ駅前の広小路にある。支店は「○○店」。

※成田本店しんまち店についてはこちらで触れています。

【2014年7月17日追記】

2014年7月16日の東奥日報の報道によれば、成田本店とわだ店が同年8月いっぱいで閉店することになった。

「近隣に大手チェーン書店が相次ぎ出店したのが影響し、ここ数年は売り上げがふるわず、同市からの撤退を決めた。」

とわだ店は「1985年10月に、旧「とうてつ駅ビル」内のテナントとして十和田市に出店。同店が手狭だったため、97年9月に現在地に移転。書籍のほか文具、音楽CDなどを取りそろえた総合店として、同社支店として最大規模の売り場面積だった。」そうだ。

閉店後の成田本店は「青森市に5店、八戸市1店となる。」

【2015年10月22日追記】

今泉本店を経営していた今泉昌一氏は、2007年に弘前市議会議員になった。

同氏の2013年12月23日のブログ(http://blog.livedoor.jp/imaizumi_office/archives/7012263.html)によれば、今泉本店の直接的な支店のほかにも、青森県内に「今泉」を名乗る書店が複数存在したという。

青森市の「今泉書店」は、由来は同氏もご存じないそうだが、官報や教科書も扱っていた老舗で、今泉本店よりも先に閉店。

八戸市の鮫駅前には「今泉八戸店」があり、これは弘前の今泉本店の直営支店として開店。後に経営権を譲渡したが名前は残り、今泉本店倒産後も存続していた。経営者の健康上の理由のため、2013年12月いっぱいで閉店。

「これで、”今泉“と言う名前は、青森県の書店業界から、完全に姿を消してしまう。」としている。

※弘前には「ブックマックス」もあった。

フォンテ2階ぽぽろーど側

フォンテ2階ぽぽろーど側 ぽぽろーどからアーケード「大屋根」方向。意外に人が歩いている

ぽぽろーどからアーケード「大屋根」方向。意外に人が歩いている エスカレータ運転停止中

エスカレータ運転停止中 告知

告知 西口のフォーラス・アルス・秋田駅

西口のフォーラス・アルス・秋田駅 秋田駅中央改札口前

秋田駅中央改札口前

エントランスの屋根の下に設置

エントランスの屋根の下に設置

でも、先の方は真っ暗

でも、先の方は真っ暗 バスは乗客がいるのか判断しにくそう

バスは乗客がいるのか判断しにくそう 木内以外の赤い柱部分は点灯

木内以外の赤い柱部分は点灯 右側の木内前は真っ暗

右側の木内前は真っ暗

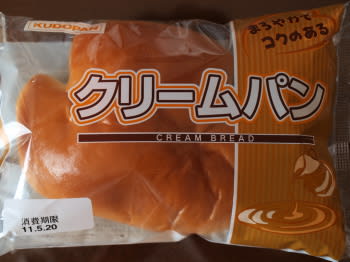

「たけやクリームパン」が復活! 包装は以前のまま

「たけやクリームパン」が復活! 包装は以前のまま

「小倉&マーガリン」「ツナマヨネーズ」いずれも製造所記号「TK」のたけや製

「小倉&マーガリン」「ツナマヨネーズ」いずれも製造所記号「TK」のたけや製 「牛煮込み風」仙台工場製 1個106kcal(6月で製造終了した模様)

「牛煮込み風」仙台工場製 1個106kcal(6月で製造終了した模様) 「マンゴークリーム&ホイップ」新潟工場製 1個143kcal

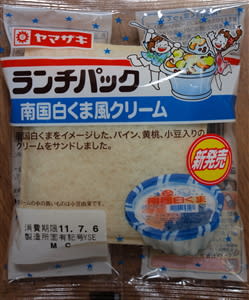

「マンゴークリーム&ホイップ」新潟工場製 1個143kcal 「南国白くま風クリーム」仙台工場製 1個137kcal

「南国白くま風クリーム」仙台工場製 1個137kcal クリームの中の小豆が異質なような

クリームの中の小豆が異質なような 「メロンソーダ風味クリーム」新潟工場製 1個173kcal

「メロンソーダ風味クリーム」新潟工場製 1個173kcal クリームは1種類(昨年は2種類入っていた)

クリームは1種類(昨年は2種類入っていた) 「CoCo壱番屋監修ポークカレー」仙台工場製 1個131kcal

「CoCo壱番屋監修ポークカレー」仙台工場製 1個131kcal 「富士宮やきそば風」仙台工場製 1個161kcal

「富士宮やきそば風」仙台工場製 1個161kcal 「フレッシュランチ ブルーベリー&チーズ風味」 1包装あたり258kcal※栄養表示は、ヤマザキでは1個あたりの数値だが、たけやでは包装あたり=2個分で表示

「フレッシュランチ ブルーベリー&チーズ風味」 1包装あたり258kcal※栄養表示は、ヤマザキでは1個あたりの数値だが、たけやでは包装あたり=2個分で表示

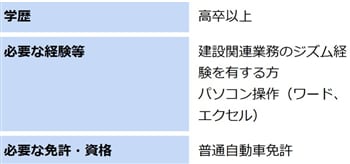

その求人票の一部

その求人票の一部

訂正後の画面

訂正後の画面

ハスと噴水

ハスと噴水 ハスとバス

ハスとバス 足場が組まれていた

足場が組まれていた

旗が残っていた

旗が残っていた 再開発工事のクレーンと赤丸が並ぶちょうちんの裏側

再開発工事のクレーンと赤丸が並ぶちょうちんの裏側 7月いっぱいの工期

7月いっぱいの工期 北西角、ミスタードーナツ跡付近

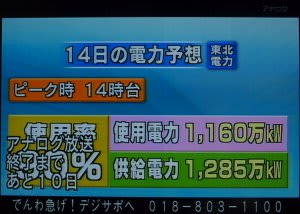

北西角、ミスタードーナツ跡付近 「東北電力でんきのお知らせ」というタイトル

「東北電力でんきのお知らせ」というタイトル 「本日のでんきの使用状況・見通し」

「本日のでんきの使用状況・見通し」

スペースは残っている

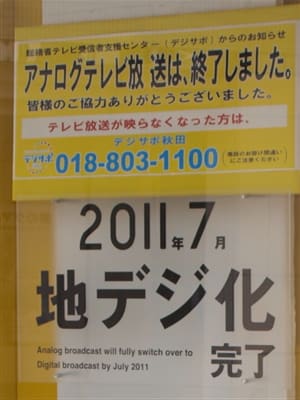

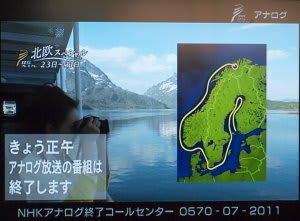

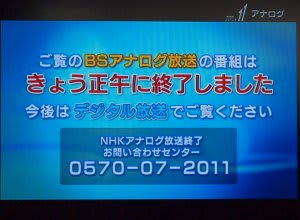

スペースは残っている 「地デジ化完了」と表示

「地デジ化完了」と表示 IBC岩手放送

IBC岩手放送 ABS秋田放送(日テレ系)

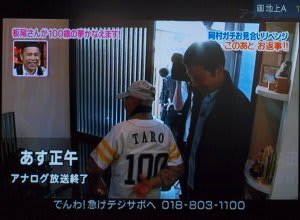

ABS秋田放送(日テレ系) NHK総合。電気使用見込みの数字よりもカウントダウンが大事ということか

NHK総合。電気使用見込みの数字よりもカウントダウンが大事ということか NHKBS

NHKBS

ABS秋田放送(日テレ系)、AKT秋田テレビ(フジ系)、AAB秋田朝日放送

ABS秋田放送(日テレ系)、AKT秋田テレビ(フジ系)、AAB秋田朝日放送 NHK地上波

NHK地上波 NHKBS

NHKBS

AKT、NHK、NHKBS

AKT、NHK、NHKBS NHKのマスコット「どーもくん」

NHKのマスコット「どーもくん」

ABS、AKT、AAB

ABS、AKT、AAB

NHK地上、NHKBS

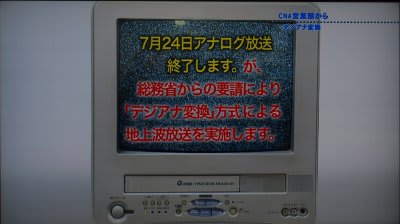

NHK地上、NHKBS コミュニティチャンネルの告知

コミュニティチャンネルの告知 コミュニティチャンネルの告知

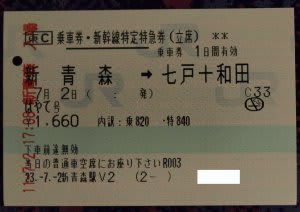

コミュニティチャンネルの告知 乗車券と特急券で1660円

乗車券と特急券で1660円 家並みの向こうに見える山並みは津軽半島だろうか?

家並みの向こうに見える山並みは津軽半島だろうか? アスパムと青森ベイブリッジが見える!

アスパムと青森ベイブリッジが見える! わずか15分間のあっけない旅というか移動だった

わずか15分間のあっけない旅というか移動だった 七戸十和田駅を出て行く新幹線

七戸十和田駅を出て行く新幹線 改札階からホームを見下ろす

改札階からホームを見下ろす 間にガラスはありますが「危険」

間にガラスはありますが「危険」 改札口周辺はコンパクトにまとまっている

改札口周辺はコンパクトにまとまっている 自由通路から改札口方向

自由通路から改札口方向 駅北口

駅北口 駅南口

駅南口 鷹山宇一は七戸出身の画家

鷹山宇一は七戸出身の画家 道の駅など。国道に向かって道がカーブしている

道の駅など。国道に向かって道がカーブしている 何もありません

何もありません ほとんどが空き地

ほとんどが空き地 これができるから

これができるから 右端がイオン工事現場

右端がイオン工事現場 突き当たりが附属病院正面

突き当たりが附属病院正面 水路。右が緑地・医学部、左はアパートなど

水路。右が緑地・医学部、左はアパートなど 西側

西側 自転車及び歩行者専用

自転車及び歩行者専用 交差部分

交差部分 「歩行者用道路」「小特を除く/指定車許可車を除く」

「歩行者用道路」「小特を除く/指定車許可車を除く」 「歩行者専用」

「歩行者専用」 写真左側に注目

写真左側に注目 「!」

「!」 右が車道ですよ

右が車道ですよ 歩道上から撮影

歩道上から撮影

中央交通の大型貸切バス!

中央交通の大型貸切バス! 三平バス貸切バージョン!!

三平バス貸切バージョン!! 路線用と違う!

路線用と違う! (再掲)路線用の後部

(再掲)路線用の後部 貸切用

貸切用 貸切三平と路線三平が揃い踏み

貸切三平と路線三平が揃い踏み

半開きと咲き終わり

半開きと咲き終わり

つぼみはまだまだたくさん

つぼみはまだまだたくさん 旗が目立ちませんか?

旗が目立ちませんか?

右の茂っているのはスイレンです

右の茂っているのはスイレンです この鉢では、まともに光合成している葉は2枚?

この鉢では、まともに光合成している葉は2枚? 北東角、大町通りの交差点から

北東角、大町通りの交差点から ほぼ中央に南北に走る溝が作られた

ほぼ中央に南北に走る溝が作られた 北側の一方通行路から

北側の一方通行路から 奥の高いビルが山王十字路の秋田銀行本店

奥の高いビルが山王十字路の秋田銀行本店 新国道側からはこう見える

新国道側からはこう見える 道が狭くて正面から撮影できない

道が狭くて正面から撮影できない このロゴも見納めか

このロゴも見納めか 新幹線改札口周辺

新幹線改札口周辺 少し離れて。右奥が改札、正面がきっぷ売り場や南口への通路、後方が階段

少し離れて。右奥が改札、正面がきっぷ売り場や南口への通路、後方が階段 新青森駅正面

新青森駅正面

東口駅前

東口駅前 東口に設置されている地図

東口に設置されている地図 現在地周辺には何にもありません

現在地周辺には何にもありません ぽつんと置かれたコインロッカー(ちゃんと営業中。Suica非対応)

ぽつんと置かれたコインロッカー(ちゃんと営業中。Suica非対応) 入り口を入ったところ

入り口を入ったところ あおもり旬味館(しゅんみかん)

あおもり旬味館(しゅんみかん) あずまし広場

あずまし広場 JR東日本のコンビニ「NEWDAYS」も和風&祭り

JR東日本のコンビニ「NEWDAYS」も和風&祭り 東側の外が見えるガラス張りの待合室

東側の外が見えるガラス張りの待合室 新幹線ホーム

新幹線ホーム 左のホームドアは開いていて、右は閉まっている

左のホームドアは開いていて、右は閉まっている ホームのゴミ箱

ホームのゴミ箱 新青森駅名標

新青森駅名標

駅を示す道路標識

駅を示す道路標識 看板が「北都銀行」から「政策金融公庫」に替わった

看板が「北都銀行」から「政策金融公庫」に替わった 金融公庫の移転途中の段階の撮影だが、移転が終わっても7階などはまだ空きフロアのようだ

金融公庫の移転途中の段階の撮影だが、移転が終わっても7階などはまだ空きフロアのようだ 庭をつぶした駐車場

庭をつぶした駐車場 正面玄関の表示も「HOKUTO BUILDING」に変わった

正面玄関の表示も「HOKUTO BUILDING」に変わった すっぽりと?

すっぽりと? 左が窓口のあるビル

左が窓口のあるビル 網越しに壁面が輝く

網越しに壁面が輝く 手前の南側は壁面が見える

手前の南側は壁面が見える 秋田銀行広面(ひろおもて)支店

秋田銀行広面(ひろおもて)支店

左側が銀色(白)文字、右側が金色文字。

左側が銀色(白)文字、右側が金色文字。