※本記事の写真はコンパクトデジカメで撮影しました。

先日、所用で山形県酒田方面へ出掛けた。もちろんJR羽越本線で。

普通列車でもいいが、今回は奮発して(自由席ですが)特急「いなほ」で冬の日本海を眺めながら行くことにした。冬の羽越本線といえば、強風による運休が日常茶飯事なので躊躇したくなるが、この日は荒れる予報だったもののまだ大丈夫そう。特急が発車する直前に秋田駅に入ってくる下り貨物列車も定刻に到着。次は「いなほ」が出る番。

しかし、発車時刻を過ぎても動かず、「現在、この先の下浜駅付近のボウフウシステムに不具合が生じているため、発車を見合わせている」という車掌の放送が入った。

羽越本線=暴風のイメージがあるから「暴風システム」かと思ったが、よく考えたら「防風システム」か。風速を測定し、輸送指令へ転送する装置の故障かなと思った。

ということは、強風によるもの(=自然が相手でいつ復旧するか分からない)でなく、機械の故障だから修理すればすぐ直るのだろうし、下浜は秋田市郊外だから、秋田駅からでも車で30分もあれば着く場所なので楽観視していた。

「いなほ」は6両編成で、通常は3両が自由席だが、この日は年末の多客期のため指定席1両増・自由席1両減に変更され、前寄り2両が自由席。

自由席はいつもよりは乗車率が良く(といっても1列に1人か2人程度だが、普段は1両に数人ということもあるので)、どちらかといえばプライベートで乗っている人が多そうだった。

僕の近くには“岩手県から羽越本線沿線の実家へ帰省する大学生”といった感じの男性が座っていた。発車の遅れが案内される前から、座席に座ったまま携帯電話で通話しており「あ、俺。今日帰ることにしたから。今、秋田。じゃあ」などと電話していた。(携帯電話の使用はデッキでお願いします)

遅れが案内されると、その彼が「遅くなりそう。電車が故障したって」(←ちょっと違う)と電話し直したくらいで、そのほかの皆さんはじっと待っている。急いでいないかったのかもしれないし、忍耐強い東北人の性格もあるだろうが、おそらくちょうど4年前の「いなほ」脱線事故が頭をよぎったのだろう。

「こまち」や青森方面への列車は時刻通りに出入り(この列車が居座っているためホーム変更はあったが)していく。隣の線路には、北海道から関西へ羽越本線経由で向かう貨物列車が来て、「いなほ」と並んで一緒に足止めを食らった。

たまに車内放送が入り「社員が現場へ向かっている」「不具合が生じているのは桂根-道川間」といった情報を新たに得たが、「復旧までの見込み時間はまだ分からない」ということ。

秋田から3つ目の駅が桂根で下浜、道川と続く。秋田駅のすぐ先のわずかの区間のせいで待たされて歯がゆいが、それだけにすぐ直せるとまだ軽く見ていた。大幅に遅れるのなら運休やバス代行をするだろうが、待たされているんだから、復旧の見込みがあるはずとも思った。奥羽本線・新庄・陸羽西線経由で行くこともできるが、時間的にはまだ待った方がいい。

発車予定時刻から1時間半ほど経った頃か、「あと30分ほどで復旧の見込み」との放送が流れた。約2時間遅れか。僕の予定としてはなんとかなりそうだし、2時間以上遅れれば特急料金が払い戻しになるな、と勝手なことを考えた。

「いなほ」後続の羽越本線上り普通列車の発車時刻が迫っており、その車両が隣のホームに入ってきたが、ホームの放送では運休する旨を伝えている。その普通列車に乗る客で、特急停車駅まで行く人には、この「いなほ」への振り替え乗車が認められたらしく、何人かが自由席に乗り込んできた。

復旧の見込み時刻を過ぎた頃、車内放送が入り、「風力計の交換が必要で、さらに復旧まで時間がかかるため、この列車は秋田-酒田間を運休する。代行バスを運行するので、中央改札口を出て案内に従うように」とのこと。

今年2月の津軽今別駅に続いて、2度目のバス代行体験となった。

改札口を出ると、自由通路上に東口方向へ向かって2列に並ぶようになっており、先頭にプラカードを持った駅社員がいた。片方は「酒田駅直行」、もう一方は「(羽後本荘から遊佐までの)途中停車駅経由」。僕は酒田直行の方に並ぶ。

別の社員が人数をカウントしているが、人数としては、途中駅経由よりも酒田直行の方が多かったようだ。「(酒田より先の)新潟まで行くが、バスに乗らずに秋田で待って後続のいなほに乗ってもいいか?」と尋ねる人もいたが、「復旧しないと後続のいなほの車両も秋田に来られないので、バスで酒田に向かった方が早い」と案内されていた。

駅の放送によれば、「復旧予定時刻はさらに1時間ほど後だが、それ以前に発車する(運休区間より手前の秋田市内の)新屋行き普通列車は運転する」とのこと。新屋-羽後本荘間で運休ということらしい。

15分ほど並んで待っただろうか、酒田直行の列だけ、バスが来たので案内される。ぞろぞろと東口バス乗り場へ移動。団体バスなどが発着する5番のりばに、おなじみ秋田市内の大手バス会社の貸切バスが2台待機していた。

前回(2月)の真夜中に町から離れた駅では、バスが来るまで相当待たされたが、突発的な事態ですぐに長距離運行できる車両と乗務員が手配できるのはすごい。秋田の大手バス会社で昼間の時間だから交代要員が出勤していたのだろうし、車庫から秋田駅までもそう遠くないとはいえ、始業点検など必要だろうし。

そういえば、このバス会社の貸切バスに乗るのって、中学生の時以来かな。

2月の時のように、補助椅子までぎゅうぎゅう詰めになることを想定していたが、今回は1台では足りず、2台では余る人数だったらしく、補助椅子は使用せず僕の隣は空席。前回の教訓で飲み物も手元にあるし、前回ほど緊迫感がないというか気が重くない。

さっきから人数を数えたりしていた社員(いわゆる駅員ではない職種の人か? 上着が違う気がした)が乗り込んできて、「トイレに行きたい方は今のうちに」と案内し全員が揃うと、「ただいまから高速道路経由で酒田へ直行します。特急券は後日どこの駅でも払い戻しますのでなくさないでください。トイレ休憩も取りますが、途中で具合が悪くなったら遠慮しないで(バスの)運転手さんへ言ってください。本当は私も酒田まで付いていきたいんだども、それだと帰りが… それではご迷惑をおかけいたしますが、お気を付けて。せば運転手さんよろしく」などと秋田訛りとなんとなく場を和ませる話し方であいさつをしてバスを送り出してくれた。

2月のJR北海道の車掌さんもそうだったが、話し方ひとつで場の雰囲気、人の気持ちを和ませることができるもんだ。前回も今回も乗客の理解もあっただろうが。

バスが秋田駅を出たのは、当初の「いなほ」の発車予定時刻から2時間半以上経っていた。バスは東口からまっすぐ東進し、秋田中央インターから高速に乗るが、インターにたどり着くまでが混んでいた。特に秋田中央道路地下トンネル出口の合流点付近。これで渋滞解消になってるんだろうか?

河辺ジャンクションで秋田自動車道から日本海東北自動車道(よく分からんが日本海沿岸東北自動車道とも呼び、略称の「日沿道」が浸透している)に入る。僕は初めて通る区間。

対面通行区間と上下分離区間が繰り返されるが、空いていて制限速度(70~80km/h)いっぱいに快調に走る。追い越していく車もいない。

車両は2台とも以前の型の「日野セレガ」。ナンバーが通し番号で、フロントガラスやドアの形からして貸切用でなく路線(高速バス)用っぽい仕様の車両だが、運賃箱がないから少なくとも現在は貸切専用だ。2台揃ってよそのバス会社からやって来た中古車なのだろう。

でも乗り心地がよく、運転士の運転も上手な気がする。遅れていることを除けばなかなか快適。

日沿道は羽越本線や国道7号線よりもだいぶ内陸側を走り、見たことのない光景が続く。雄物川も渡るが、新屋地区の河口近くでなく、雄和椿川~下浜八田付近を渡るため川は中流の雰囲気。長いトンネルもあり山の中だが、時折はるか遠くに日本海が見え、大きな白い波が見えた。しかも路上の掲示板には「暴風雪警報発令中」と出ている。機械が故障しなくても運休していたかも。

秋田県立大学本荘キャンパスのすぐ脇を通った。羽越本線や国道105号からだと、遠くにぽつんと見えるのだが、高速はこんなそばを通るのか。

本荘インターは内陸にあり、羽後本荘駅・由利本荘市街からは遠くて僕の知らない場所。暗くなってきたし、見当がつかない。ここから先は日本海東北道と一体化しているが無料の自動車専用道路で、正式には「国道7号線仁賀保(にかほ)本荘道路」と言うらしい。

間もなく西目パーキングエリアでトイレ休憩。秋田駅から1時間ほどで着いてしまった。意外に早く、しかも快適。自分で運転して通りたくはないが、もし高速バスがあれば、JRを使わず乗ってしまうかも…

西目PAにて。路線バスは緑色だが、貸切バスは白・ピンク・パープルの車体

西目PAにて。路線バスは緑色だが、貸切バスは白・ピンク・パープルの車体

パーキングエリアなるものは初体験だったが、駐車スペースにトイレがあるだけなんだ。トラックが数台休んでいた。

以後、ゆっくり目の車が前にいて、ややつかえたが、あっという間に末端の「仁賀保」で一般道(国道7号線)へ下りた。以後は、速度が落ち、暗くて雨が降り外の様子が分かりにくく、僕の先の予定もありため若干不安になるが、気付くと山形県に入っていた。

西目PAから1時間ほどで酒田駅前に到着。

秋田駅からは2時間強か。特急だと1時間半ほどだから、実乗車時間は30分程度しか違わない。

2月の時のバスの運転士はなにもしゃべらなかった(真夜中の猛吹雪でそれどころじゃなかっただろうけど)が、今回の運転士は「お降りの際、周りの車にお気を付けください」とか「おつかれさまでした」とか、的確に適度にマイクでアナウンスをしてくれ、運転技術とともに好感が持てた。

(僕はこのバス会社に批判的なことをよく書いていますが、それは案内などどちらかと言えば「会社の公共交通事業者としての意識」についてです。現場のみなさんはがんばっておられると思っていますが、今回は特にそう感じました)

酒田駅舎を背にして。左奥にヨットのオブジェが見える

酒田駅舎を背にして。左奥にヨットのオブジェが見える

酒田駅では数人の駅員が出迎えていた。ちょうど15分ほど後に酒田駅始発の新潟行き「いなほ」(最初に乗ったいなほの2本後続)があり、酒田より先へ行く乗客をそちらへ誘導していた。

酒田駅近辺のJRは、まったくダイヤが乱れていなかった。特急用車両の配置にも余裕があるから、秋田-酒田間で運休した「いなほ」も車両をやり繰りして、酒田始発として運転したのではないだろうか。

僕の方もなんとか間に合った。

特急券は翌日、払い戻してもらった。指定券は乗った列車が分かるからいいけど、それが分からない自由席ではどうやって払い戻すのかと思ったが、特に何もなく、普通に処理してくれた。

クレジット決済で買っていたが、遅延・運休の払い戻し時は現金で返金することになっているようで(遠隔地で買った場合やカードを持っていない場合があるため乗客の不利益にならないように)、クレジットカードのポイント分を得した(10円くらいだけどね)。

報道によれば、下浜-道川間の風力計が落雷で故障したことと、強風の影響により、「いなほ」や普通列車に遅延・運休があったとのこと。

当日の現場ではまだ詳しく分かっていなかったので仕方ないが、機械の誤作動等による故障でなく、落雷による故障だから“自然災害”ととらえてもいいだろう。秋田では冬に雷が多く、自宅のテレビやパソコンが壊れたとかネットにつながらなくなったとかいう人の話をたまに聞く。風力計もそれらと同じことだろうが、「雷ガード」みたいなのとか避雷針をつけるわけにもいかないのかな。

冬の東北の日本海側の気候の厳しさは、経験した人でないと分かっていただけないと思う。住人としては、今回、運休・バス代行となったことは、安全のために当然のことだと思う。

ただ、あえて言わせてもらえれば、もうちょっと早くバス代行を決断できなかっただろうか。2月のように無人駅で立ち往生したのであればやむを得ないが、駅員が多く、バスの手配もしやすい秋田市の秋田駅なのだから、もう少しスムーズにできそうな気もした。

ともかく、JRや代行バスの関係者のみなさんのご苦労に敬意を表したい。また、今回は駅員などに食ってかかる客は見かけなかったし、混乱している人もいないようで皆さん冷静だった。乗客の皆さんもおつかれさまでした。

帰省シーズンとはいえ、秋田から酒田より先へ行く乗客が思ったより多かった。JRか自家用車しか(新潟までならフェリーもあるか)手段のない区間だが、自家用車は不安な人もいるから、やはり頼りになるのは公共交通機関。

そして仁賀保までの日沿道は早くて快適だったが、走る車は少なかった。高速道路の整備も必要かもしれないが、やっぱり公共交通機関の充実も必要ではないだろうか。より安全に、より快適に、より速く、よりエコに、できればより安く。

政府も国民も、もっと公共交通機関を大事にするべきだと思う。

翌日の秋田・山形県境付近の海。波高し

翌日の秋田・山形県境付近の海。波高し

年始にかけても荒れ模様になりそうだ。例年、JR東日本全線が元日1日乗り放題の「正月パス」が発売され、その利用者が悪天候に巻き込まれてしまう年もあった。しかし、今年は正月パスが発売されない(曜日配列のためらしいが、高速1000円対策の格安きっぷがあることも影響していそう)のは、ある意味正解だったかも。

でも、明日以降、各地を移動しなければならない方もたくさんおられるはず。ご自分で運転される方は慎重に、公共交通機関を利用される方は寛大な気持ち(飲み物持参、トイレは行ける時に行くこともお忘れなく)で、いずれもゆとりを持った行動でお気をつけてどうぞ。

今年も当ブログをご覧いただき、ありがとうございました。よいお年を。

先日、所用で山形県酒田方面へ出掛けた。もちろんJR羽越本線で。

普通列車でもいいが、今回は奮発して(自由席ですが)特急「いなほ」で冬の日本海を眺めながら行くことにした。冬の羽越本線といえば、強風による運休が日常茶飯事なので躊躇したくなるが、この日は荒れる予報だったもののまだ大丈夫そう。特急が発車する直前に秋田駅に入ってくる下り貨物列車も定刻に到着。次は「いなほ」が出る番。

しかし、発車時刻を過ぎても動かず、「現在、この先の下浜駅付近のボウフウシステムに不具合が生じているため、発車を見合わせている」という車掌の放送が入った。

羽越本線=暴風のイメージがあるから「暴風システム」かと思ったが、よく考えたら「防風システム」か。風速を測定し、輸送指令へ転送する装置の故障かなと思った。

ということは、強風によるもの(=自然が相手でいつ復旧するか分からない)でなく、機械の故障だから修理すればすぐ直るのだろうし、下浜は秋田市郊外だから、秋田駅からでも車で30分もあれば着く場所なので楽観視していた。

「いなほ」は6両編成で、通常は3両が自由席だが、この日は年末の多客期のため指定席1両増・自由席1両減に変更され、前寄り2両が自由席。

自由席はいつもよりは乗車率が良く(といっても1列に1人か2人程度だが、普段は1両に数人ということもあるので)、どちらかといえばプライベートで乗っている人が多そうだった。

僕の近くには“岩手県から羽越本線沿線の実家へ帰省する大学生”といった感じの男性が座っていた。発車の遅れが案内される前から、座席に座ったまま携帯電話で通話しており「あ、俺。今日帰ることにしたから。今、秋田。じゃあ」などと電話していた。(携帯電話の使用はデッキでお願いします)

遅れが案内されると、その彼が「遅くなりそう。電車が故障したって」(←ちょっと違う)と電話し直したくらいで、そのほかの皆さんはじっと待っている。急いでいないかったのかもしれないし、忍耐強い東北人の性格もあるだろうが、おそらくちょうど4年前の「いなほ」脱線事故が頭をよぎったのだろう。

「こまち」や青森方面への列車は時刻通りに出入り(この列車が居座っているためホーム変更はあったが)していく。隣の線路には、北海道から関西へ羽越本線経由で向かう貨物列車が来て、「いなほ」と並んで一緒に足止めを食らった。

たまに車内放送が入り「社員が現場へ向かっている」「不具合が生じているのは桂根-道川間」といった情報を新たに得たが、「復旧までの見込み時間はまだ分からない」ということ。

秋田から3つ目の駅が桂根で下浜、道川と続く。秋田駅のすぐ先のわずかの区間のせいで待たされて歯がゆいが、それだけにすぐ直せるとまだ軽く見ていた。大幅に遅れるのなら運休やバス代行をするだろうが、待たされているんだから、復旧の見込みがあるはずとも思った。奥羽本線・新庄・陸羽西線経由で行くこともできるが、時間的にはまだ待った方がいい。

発車予定時刻から1時間半ほど経った頃か、「あと30分ほどで復旧の見込み」との放送が流れた。約2時間遅れか。僕の予定としてはなんとかなりそうだし、2時間以上遅れれば特急料金が払い戻しになるな、と勝手なことを考えた。

「いなほ」後続の羽越本線上り普通列車の発車時刻が迫っており、その車両が隣のホームに入ってきたが、ホームの放送では運休する旨を伝えている。その普通列車に乗る客で、特急停車駅まで行く人には、この「いなほ」への振り替え乗車が認められたらしく、何人かが自由席に乗り込んできた。

復旧の見込み時刻を過ぎた頃、車内放送が入り、「風力計の交換が必要で、さらに復旧まで時間がかかるため、この列車は秋田-酒田間を運休する。代行バスを運行するので、中央改札口を出て案内に従うように」とのこと。

今年2月の津軽今別駅に続いて、2度目のバス代行体験となった。

改札口を出ると、自由通路上に東口方向へ向かって2列に並ぶようになっており、先頭にプラカードを持った駅社員がいた。片方は「酒田駅直行」、もう一方は「(羽後本荘から遊佐までの)途中停車駅経由」。僕は酒田直行の方に並ぶ。

別の社員が人数をカウントしているが、人数としては、途中駅経由よりも酒田直行の方が多かったようだ。「(酒田より先の)新潟まで行くが、バスに乗らずに秋田で待って後続のいなほに乗ってもいいか?」と尋ねる人もいたが、「復旧しないと後続のいなほの車両も秋田に来られないので、バスで酒田に向かった方が早い」と案内されていた。

駅の放送によれば、「復旧予定時刻はさらに1時間ほど後だが、それ以前に発車する(運休区間より手前の秋田市内の)新屋行き普通列車は運転する」とのこと。新屋-羽後本荘間で運休ということらしい。

15分ほど並んで待っただろうか、酒田直行の列だけ、バスが来たので案内される。ぞろぞろと東口バス乗り場へ移動。団体バスなどが発着する5番のりばに、おなじみ秋田市内の大手バス会社の貸切バスが2台待機していた。

前回(2月)の真夜中に町から離れた駅では、バスが来るまで相当待たされたが、突発的な事態ですぐに長距離運行できる車両と乗務員が手配できるのはすごい。秋田の大手バス会社で昼間の時間だから交代要員が出勤していたのだろうし、車庫から秋田駅までもそう遠くないとはいえ、始業点検など必要だろうし。

そういえば、このバス会社の貸切バスに乗るのって、中学生の時以来かな。

2月の時のように、補助椅子までぎゅうぎゅう詰めになることを想定していたが、今回は1台では足りず、2台では余る人数だったらしく、補助椅子は使用せず僕の隣は空席。前回の教訓で飲み物も手元にあるし、前回ほど緊迫感がないというか気が重くない。

さっきから人数を数えたりしていた社員(いわゆる駅員ではない職種の人か? 上着が違う気がした)が乗り込んできて、「トイレに行きたい方は今のうちに」と案内し全員が揃うと、「ただいまから高速道路経由で酒田へ直行します。特急券は後日どこの駅でも払い戻しますのでなくさないでください。トイレ休憩も取りますが、途中で具合が悪くなったら遠慮しないで(バスの)運転手さんへ言ってください。本当は私も酒田まで付いていきたいんだども、それだと帰りが… それではご迷惑をおかけいたしますが、お気を付けて。せば運転手さんよろしく」などと秋田訛りとなんとなく場を和ませる話し方であいさつをしてバスを送り出してくれた。

2月のJR北海道の車掌さんもそうだったが、話し方ひとつで場の雰囲気、人の気持ちを和ませることができるもんだ。前回も今回も乗客の理解もあっただろうが。

バスが秋田駅を出たのは、当初の「いなほ」の発車予定時刻から2時間半以上経っていた。バスは東口からまっすぐ東進し、秋田中央インターから高速に乗るが、インターにたどり着くまでが混んでいた。特に秋田中央道路地下トンネル出口の合流点付近。これで渋滞解消になってるんだろうか?

河辺ジャンクションで秋田自動車道から日本海東北自動車道(よく分からんが日本海沿岸東北自動車道とも呼び、略称の「日沿道」が浸透している)に入る。僕は初めて通る区間。

対面通行区間と上下分離区間が繰り返されるが、空いていて制限速度(70~80km/h)いっぱいに快調に走る。追い越していく車もいない。

車両は2台とも以前の型の「日野セレガ」。ナンバーが通し番号で、フロントガラスやドアの形からして貸切用でなく路線(高速バス)用っぽい仕様の車両だが、運賃箱がないから少なくとも現在は貸切専用だ。2台揃ってよそのバス会社からやって来た中古車なのだろう。

でも乗り心地がよく、運転士の運転も上手な気がする。遅れていることを除けばなかなか快適。

日沿道は羽越本線や国道7号線よりもだいぶ内陸側を走り、見たことのない光景が続く。雄物川も渡るが、新屋地区の河口近くでなく、雄和椿川~下浜八田付近を渡るため川は中流の雰囲気。長いトンネルもあり山の中だが、時折はるか遠くに日本海が見え、大きな白い波が見えた。しかも路上の掲示板には「暴風雪警報発令中」と出ている。機械が故障しなくても運休していたかも。

秋田県立大学本荘キャンパスのすぐ脇を通った。羽越本線や国道105号からだと、遠くにぽつんと見えるのだが、高速はこんなそばを通るのか。

本荘インターは内陸にあり、羽後本荘駅・由利本荘市街からは遠くて僕の知らない場所。暗くなってきたし、見当がつかない。ここから先は日本海東北道と一体化しているが無料の自動車専用道路で、正式には「国道7号線仁賀保(にかほ)本荘道路」と言うらしい。

間もなく西目パーキングエリアでトイレ休憩。秋田駅から1時間ほどで着いてしまった。意外に早く、しかも快適。自分で運転して通りたくはないが、もし高速バスがあれば、JRを使わず乗ってしまうかも…

西目PAにて。路線バスは緑色だが、貸切バスは白・ピンク・パープルの車体

西目PAにて。路線バスは緑色だが、貸切バスは白・ピンク・パープルの車体パーキングエリアなるものは初体験だったが、駐車スペースにトイレがあるだけなんだ。トラックが数台休んでいた。

以後、ゆっくり目の車が前にいて、ややつかえたが、あっという間に末端の「仁賀保」で一般道(国道7号線)へ下りた。以後は、速度が落ち、暗くて雨が降り外の様子が分かりにくく、僕の先の予定もありため若干不安になるが、気付くと山形県に入っていた。

西目PAから1時間ほどで酒田駅前に到着。

秋田駅からは2時間強か。特急だと1時間半ほどだから、実乗車時間は30分程度しか違わない。

2月の時のバスの運転士はなにもしゃべらなかった(真夜中の猛吹雪でそれどころじゃなかっただろうけど)が、今回の運転士は「お降りの際、周りの車にお気を付けください」とか「おつかれさまでした」とか、的確に適度にマイクでアナウンスをしてくれ、運転技術とともに好感が持てた。

(僕はこのバス会社に批判的なことをよく書いていますが、それは案内などどちらかと言えば「会社の公共交通事業者としての意識」についてです。現場のみなさんはがんばっておられると思っていますが、今回は特にそう感じました)

酒田駅舎を背にして。左奥にヨットのオブジェが見える

酒田駅舎を背にして。左奥にヨットのオブジェが見える酒田駅では数人の駅員が出迎えていた。ちょうど15分ほど後に酒田駅始発の新潟行き「いなほ」(最初に乗ったいなほの2本後続)があり、酒田より先へ行く乗客をそちらへ誘導していた。

酒田駅近辺のJRは、まったくダイヤが乱れていなかった。特急用車両の配置にも余裕があるから、秋田-酒田間で運休した「いなほ」も車両をやり繰りして、酒田始発として運転したのではないだろうか。

僕の方もなんとか間に合った。

特急券は翌日、払い戻してもらった。指定券は乗った列車が分かるからいいけど、それが分からない自由席ではどうやって払い戻すのかと思ったが、特に何もなく、普通に処理してくれた。

クレジット決済で買っていたが、遅延・運休の払い戻し時は現金で返金することになっているようで(遠隔地で買った場合やカードを持っていない場合があるため乗客の不利益にならないように)、クレジットカードのポイント分を得した(10円くらいだけどね)。

報道によれば、下浜-道川間の風力計が落雷で故障したことと、強風の影響により、「いなほ」や普通列車に遅延・運休があったとのこと。

当日の現場ではまだ詳しく分かっていなかったので仕方ないが、機械の誤作動等による故障でなく、落雷による故障だから“自然災害”ととらえてもいいだろう。秋田では冬に雷が多く、自宅のテレビやパソコンが壊れたとかネットにつながらなくなったとかいう人の話をたまに聞く。風力計もそれらと同じことだろうが、「雷ガード」みたいなのとか避雷針をつけるわけにもいかないのかな。

冬の東北の日本海側の気候の厳しさは、経験した人でないと分かっていただけないと思う。住人としては、今回、運休・バス代行となったことは、安全のために当然のことだと思う。

ただ、あえて言わせてもらえれば、もうちょっと早くバス代行を決断できなかっただろうか。2月のように無人駅で立ち往生したのであればやむを得ないが、駅員が多く、バスの手配もしやすい秋田市の秋田駅なのだから、もう少しスムーズにできそうな気もした。

ともかく、JRや代行バスの関係者のみなさんのご苦労に敬意を表したい。また、今回は駅員などに食ってかかる客は見かけなかったし、混乱している人もいないようで皆さん冷静だった。乗客の皆さんもおつかれさまでした。

帰省シーズンとはいえ、秋田から酒田より先へ行く乗客が思ったより多かった。JRか自家用車しか(新潟までならフェリーもあるか)手段のない区間だが、自家用車は不安な人もいるから、やはり頼りになるのは公共交通機関。

そして仁賀保までの日沿道は早くて快適だったが、走る車は少なかった。高速道路の整備も必要かもしれないが、やっぱり公共交通機関の充実も必要ではないだろうか。より安全に、より快適に、より速く、よりエコに、できればより安く。

政府も国民も、もっと公共交通機関を大事にするべきだと思う。

翌日の秋田・山形県境付近の海。波高し

翌日の秋田・山形県境付近の海。波高し年始にかけても荒れ模様になりそうだ。例年、JR東日本全線が元日1日乗り放題の「正月パス」が発売され、その利用者が悪天候に巻き込まれてしまう年もあった。しかし、今年は正月パスが発売されない(曜日配列のためらしいが、高速1000円対策の格安きっぷがあることも影響していそう)のは、ある意味正解だったかも。

でも、明日以降、各地を移動しなければならない方もたくさんおられるはず。ご自分で運転される方は慎重に、公共交通機関を利用される方は寛大な気持ち(飲み物持参、トイレは行ける時に行くこともお忘れなく)で、いずれもゆとりを持った行動でお気をつけてどうぞ。

今年も当ブログをご覧いただき、ありがとうございました。よいお年を。

「フレッシュランチ キーマカレー」

「フレッシュランチ キーマカレー」 インド風コスプレ? 絵にはご飯も描かれるが、本製品には米は使われていません

インド風コスプレ? 絵にはご飯も描かれるが、本製品には米は使われていません

お~! いいんじゃない?

お~! いいんじゃない? ・・・

・・・ 24日撮影

24日撮影

手書きの看板。味がある!

手書きの看板。味がある! 「無散水型融雪システムの仕組み」

「無散水型融雪システムの仕組み」

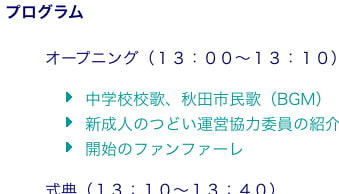

オープニング(開式前)のBGMとして、各中学校歌と「秋田市民歌」が流れることになっている。

オープニング(開式前)のBGMとして、各中学校歌と「秋田市民歌」が流れることになっている。

踏切の表示。「301K370M」は奥羽本線の起点・福島からの距離

踏切の表示。「301K370M」は奥羽本線の起点・福島からの距離 反対側の表示

反対側の表示 接近

接近 略図。上が北。矢印はバスの経路、青い●はバス停

略図。上が北。矢印はバスの経路、青い●はバス停 新国道の北行き車線のバス停。「市営バス」の字が透けているのが泣かせる…後方に

新国道の北行き車線のバス停。「市営バス」の字が透けているのが泣かせる…後方に 2002年交通局時代のもの。手書きで味のある看板だが、現在はカット文字に手直しされている

2002年交通局時代のもの。手書きで味のある看板だが、現在はカット文字に手直しされている 2002年市営バス時代の「旭北錦町」。バスターミナルに出入りするようになったのは移管後のこと

2002年市営バス時代の「旭北錦町」。バスターミナルに出入りするようになったのは移管後のこと 「旭南(きょくなん)小学校前」というバス停はありますが…(新屋線上り、牛島回り茨島環状線)

「旭南(きょくなん)小学校前」というバス停はありますが…(新屋線上り、牛島回り茨島環状線) 1962(昭和37)年5月1日発行の189号

1962(昭和37)年5月1日発行の189号 秋田中央道路の地下トンネル中央街区出口と一般道路の合流点

秋田中央道路の地下トンネル中央街区出口と一般道路の合流点 拡大

拡大

後ろの標識だけでなく、信号機の点灯する部分にも雪が付着している

後ろの標識だけでなく、信号機の点灯する部分にも雪が付着している 左は電球式、右が薄型LED式

左は電球式、右が薄型LED式

場所が違っても同じ付着の仕方

場所が違っても同じ付着の仕方 押しボタン式信号の押しボタン

押しボタン式信号の押しボタン カパっと取れた!

カパっと取れた!

もっそり積もってる!

もっそり積もってる!

これは、青・黄・赤に同じように積もっている

これは、青・黄・赤に同じように積もっている

試験的な設置なのだろうか? 真横から見るととても薄い

試験的な設置なのだろうか? 真横から見るととても薄い 積もる量が少なくて、かえって見やすいかも

積もる量が少なくて、かえって見やすいかも 横型と縦型が混在する交差点

横型と縦型が混在する交差点 視覚的にはこのくらい積もりました

視覚的にはこのくらい積もりました 楢山広小路(でいいのかな?)

楢山広小路(でいいのかな?) 中央通り。先が秋田駅

中央通り。先が秋田駅 南通築地

南通築地 手前は終わったが、奥は工事中

手前は終わったが、奥は工事中 「12月25日頃、完成予定です」

「12月25日頃、完成予定です」

総社神社境内

総社神社境内 何台あるのか分からないが、僕が見るのはいつもこの中型車

何台あるのか分からないが、僕が見るのはいつもこの中型車 後部ナンバープレート周りが真っ白なのはなぜ?

後部ナンバープレート周りが真っ白なのはなぜ?

後部にもいっぱいにイラスト。余白などない

後部にもいっぱいにイラスト。余白などない JAの金融機関の隣にある「産直プラザふれっぴー興津店」

JAの金融機関の隣にある「産直プラザふれっぴー興津店」 150~200円。安い! 秋田だと300円以上はするかな

150~200円。安い! 秋田だと300円以上はするかな 缶に描かれた絵、バスのラッピングと同じタッチの絵だ

缶に描かれた絵、バスのラッピングと同じタッチの絵だ 竿燈大通り

竿燈大通り 裏道は真っ白

裏道は真っ白

川沿いの欄干の雪帽子

川沿いの欄干の雪帽子 雪がちらついていた

雪がちらついていた

昨年の使い回しで「FASHION AVENUE AD」

昨年の使い回しで「FASHION AVENUE AD」 ともかく、リースはきれいでした。

ともかく、リースはきれいでした。

住宅街もなんとなく明るい

住宅街もなんとなく明るい

きれいな駅前

きれいな駅前

階段1段ごとの高さは低い

階段1段ごとの高さは低い

手すりには錆が浮く

手すりには錆が浮く 底面。かなり頑丈そうだが重そう

底面。かなり頑丈そうだが重そう 左が旭川、かつては右に協働社。中央分離帯付近は電車の停留所の跡

左が旭川、かつては右に協働社。中央分離帯付近は電車の停留所の跡

左に「1月20日まで通れません」、右上に「残りの工事」とある

左に「1月20日まで通れません」、右上に「残りの工事」とある 二丁目橋そばの「土手長町歩道橋」

二丁目橋そばの「土手長町歩道橋」

あまり意味がない

あまり意味がない メーターの針が振れ通電はしているようだが、「電源」などのランプ類はすべて消灯

メーターの針が振れ通電はしているようだが、「電源」などのランプ類はすべて消灯 未だに「AD」ですか

未だに「AD」ですか 何とかならんかねぇ

何とかならんかねぇ お地蔵さんに向かって右側に雪が着いている

お地蔵さんに向かって右側に雪が着いている 裏道は白い

裏道は白い 達筆

達筆 「丁寧に生きる年の瀬」

「丁寧に生きる年の瀬」 「グラタンコロッケ」

「グラタンコロッケ」 「ミルキークリーム」

「ミルキークリーム」 ミルキーらしい真っ白のとろっとしたクリーム

ミルキーらしい真っ白のとろっとしたクリーム

「リンゴジャム&カスタード(青森県産リンゴのジャム使用)」

「リンゴジャム&カスタード(青森県産リンゴのジャム使用)」

いい宣伝になるだろう

いい宣伝になるだろう 味は?

味は? 「キャラメルチョコクリーム」特売で98円

「キャラメルチョコクリーム」特売で98円 市内某所のお店。縦書き看板に旧ロゴで「たけやのパン」

市内某所のお店。縦書き看板に旧ロゴで「たけやのパン」