1983(昭和58)年5月26日に発生したマグニチュード7.7の地震で、特に津波による犠牲者が多かった(当時の記憶などは、下記リンクの2018年の記事にて)。

今年は節目の年ということで、県内の報道機関や大学が特集を組んだり展示会を開催したり、秋田地方気象台がホームページをリニューアルしたりしている。

地震を知らない秋田県民も増えているが、我々、記憶にある県民としては、今年でちょうど100年の関東大震災よりも、東日本大震災よりも、痛ましい被害と備えの大切さを意識させ、気持ちを引き締めさせられる日。

日本海中部地震に関して、個人的に気になっているのが2018年に記事にした「遠足か社会科見学か」。

本筋からは離れた些細な点ではある。だけど、些細であっても、極力、事実を忠実に記録し、後世に残していくべきだと考える。本筋でない周辺の情報を正しく記すことが、リアルな記憶と結びつき、よりリアルな記録となっていくはずだから。

改めてまとめると、

学校行事で男鹿市の海岸を訪れていた、北秋田郡合川町(2005年の合併により北秋田市)の町立合川南小学校(2012年閉校)の児童が、地震による津波の犠牲となった。

その学校行事の名称について、報道機関によって「遠足」とするものと「社会科見学」とするものに分かれていた。両者を同一の学校行事と見なすのは違和感があると思うのに。

個人的には「遠足」が正解だと思っていた。なぜなら、

・当時の記憶でも、その後現在に至るまで秋田魁新報など多くのマスコミでも「遠足」としている。

・「社会科見学」とするのは、この10年ほどのNHKのみ(昔はNHKも遠足だった)である。

・2018年当時、北秋田市のサイトを検索しても、「遠足」としているものがほとんど(「社会見学」表記もあった)。

という理由から。

若手職員や人事異動が多いNHKにおいて、このような誤解はままあるから、「社会科見学」もその1つではないかと思っていた。

40年を迎えた今年も、NHKのみ社会科見学なのは変わっていない。

秋田魁新報には、1983年5月27日付 朝刊16面の一部が掲載されたが、その見出しは「遠足暗転、山の子に大波」で、上記記憶を裏付ける。

ところが。

北秋田市のサイトに2020年5月22日付で「あの時の地震を忘れない(No.1) 昭和58年(1983年)5月26日正午」というページができていた(コンテンツ番号11114)。

そのページにも、「遠足中の合川南小児童13人」とある。

しかし。

「当時の広報誌」として、合併前の3町の広報がPDFファイルでアップされている。

旧鷹巣町は、町内の被害状況の写真が多めの3ページ、旧森吉町は簡単に1/4ページ程度で、いずれも合川南小学校については触れていない。

合川町は、1983年6月23日発行「広報あいかわ '83/6月 301号」。トップ2ページを使って、6月5日に学校で行われた合同告別式での追悼のことばを中心とした構成。

冒頭のリード文、児童代表の5年生の文、児童会長の文では、被災時の学校行事をいずれも「科」が入らない、「社会見学」と称している。

リード文では「社会見学の途中」

リード文では「社会見学の途中」佐々木喜久治知事(当時)の弔事も掲載され、「男鹿半島への遠足」としているが、その直後で「社会科の勉強のため県庁を見学にこられました。」とある。

2021年5月26日の秋田魁新報の1面コラム「北斗星」にも記されていたように、一行は県庁見学後、男鹿へ向かった。

被災したのは、4年生と5年生であったことは以前に知っていた。児童会長の文に、当日の他学年の動向が記されていた。

「六年生は函館へ、四年生五年生は男鹿方面へ、三年生は大館方面へ、一年生二年生はたかの巣方面へ―。四年生五年生の男鹿方面へ社会見学というのはすばらしいことでした。」

全校一斉に、学校を空けていたことになり、6年生のは、一般的には修学旅行だろう。

※以下は推測・憶測です。

(少なくとも当時の)秋田市立小学校では、遠足は1~5年生が同日、別の日に6年生が修学旅行、社会科見学は必要に応じて学年ごとに、という日程だったから、だいぶ違う。

当時の合川町ではそれが普通だったのかもしれないし、合川南小学校は小規模校(当時の全校児童108名?)だったので、給食の手配などの都合上、同日に設定したのかもしれない。

上記、2018年の北秋田市サイトの「社会見学」表記というのは、2005年3月発行の旧合川町の「広報あいかわ」最終号(No.560)の「合川町50年を振り返って」の年表内。

ということは、合川町時代の合川町の中に限っては、行事名は「社会見学」であったということで、合意形成がされていたのかもしれない。

少なくとも秋田市の感覚では、「科」がない「社会見学」という学校行事に聞き覚えがない。合川町独自の名称だったのか。

当時の秋田県庁(知事の弔事)や魁など各マスコミでも、その考えかたで、「社会見学」を「遠足」と言い換えたのだろうか。

知事の弔事では、「遠足の中に組み込まれた、社会科見学的要素」として県庁を見学しに来たと、とらえて、上記のような言い回しになったのではないか。

ほかにも、秋田県庁が昔の映像ニュースというか県政ニュースみたいなのを、YouTubeで公開しており、その1つ「県政この一年 マグニチュード7.7 県内に大きな被害 ~日本海中部地震~(美の国あきたネット コンテンツ番号19573)」の中でも、ナレーションで「遠足に訪れていた」としている(BGMが不適切なほど明るい)。「この一年」だから1983年末の製作と考えられるが、発生から半年経過し、記録としてある程度固まった段階でも、秋田県は「遠足」と認識していたと言えよう。

時が経ち、合川町が北秋田市になると、北秋田市自身も「遠足」表記を使うように変わった。

一方で、NHK秋田放送局が「社会科見学」に改めた。それは、当時の合川町の資料に当たって「社会見学」であることに気付いたからかもしれない。

ただ、なぜか「科」を入れてしまった。「社会見学」という学校行事はあまり聞かないから、一般的な「社会科見学」に置き換えてしまったのか。

「社会科見学」だと、当時の合川町の表記とは微妙に異なることになり、正確であるとは言えない。

一方で、今まで疑ってしまっていたような、NHKが勝手に遠足を言い換えて間違えているとも言い切れなくなる。

今年の複数の新聞記事では、亡くなった児童の遺族や、被災したものの助かった児童の現在を伝えていた。どちらも「遠足」表記。

インタビューを受けた人が、新聞記者に対し、「いつも『遠足』って書いてますけど、ほんとうは『社会見学』でしたよ」と、表記変更を求めることもできるはずだが、そうもなっていない。ご本人たちにとっては、行事の名が何であっても、気持ちは変わらないのだろうけれど。

合川南小学校も、合川町も、なくなってしまって、地元でも、社会見学か遠足か社会科見学か、どうだったのかあいまいになった、というか気に留めなくなってしまったのか。

やはり、“些細なこと”なのだろうか。個人的には、どれかに統一して記録していくべきだと思うのですが。

部分

部分 「東京・下町の人気スイーツを新幹線で直送、販売!」

「東京・下町の人気スイーツを新幹線で直送、販売!」 (再掲)

(再掲) (再掲)

(再掲) 見通しがいいな?

見通しがいいな?

新しい表示板!(枠は手つかずで塗装がはがれている。日本語フォントは新ゴ)

新しい表示板!(枠は手つかずで塗装がはがれている。日本語フォントは新ゴ) 学校名の五十音順に掲載されている

学校名の五十音順に掲載されている 「It is joke festival Shizukuishi」

「It is joke festival Shizukuishi」 「Fair in omonogawa which is boiled which is boiled」

「Fair in omonogawa which is boiled which is boiled」 「沸騰的沸騰的公平的in omonogawa」

「沸騰的沸騰的公平的in omonogawa」 「Horseback riding experience to be heated that spring is boiled」

「Horseback riding experience to be heated that spring is boiled」

「You never get something for nothing」

「You never get something for nothing」 正しいんじゃないかな

正しいんじゃないかな 「Auction of Mitsuseki」

「Auction of Mitsuseki」 「It is tourist information center incidentally Oga」

「It is tourist information center incidentally Oga」 「Shinto shrine in life insurance」

「Shinto shrine in life insurance」 「Die in roadside station」

「Die in roadside station」 「Fukushima de fortune end」

「Fukushima de fortune end」 サトウハチロー記念館

サトウハチロー記念館 The sugar bee low Memorial

The sugar bee low Memorial 八橋の面影橋付近から草生津川(くそうづがわ)

八橋の面影橋付近から草生津川(くそうづがわ)

お花が立入禁止になるとは切ない

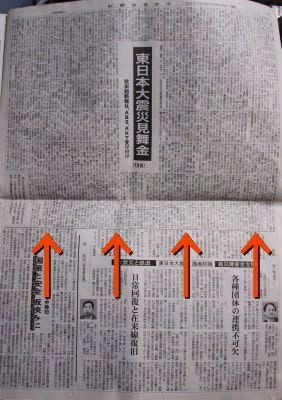

お花が立入禁止になるとは切ない 14日付16面。矢印より上がその名簿

14日付16面。矢印より上がその名簿 AKTトップページ

AKTトップページ ABSトップページ

ABSトップページ RABトップページ

RABトップページ ATVトップページ

ATVトップページ 秋田市内某所

秋田市内某所

土台を残して上がコロンと倒れてしまった

土台を残して上がコロンと倒れてしまった 道路側に倒れなくてよかった

道路側に倒れなくてよかった そもそも“接続しにくい”じゃなく、まったくつながりませんでした!

そもそも“接続しにくい”じゃなく、まったくつながりませんでした! “接続しにくい”じゃないってば!

“接続しにくい”じゃないってば! テレビは見られない地域の方が多いってことか?

テレビは見られない地域の方が多いってことか? 「SEIBU『秋田の男市』」

「SEIBU『秋田の男市』」 データ放送の画面(10日17時28分)

データ放送の画面(10日17時28分)