連日JRの駅の話題ですが、今回は秋田駅。

秋田駅とその周辺の活性化事業「ノーザンステーションゲート秋田」が始まって1周年となる先週末、いくつかのイベントや新たに始まった動きがあった。(土崎駅火災の影響は、表面上はなかったようだ。)

その1つが、秋田駅中央改札口の上。

(再掲)これまでの姿

(再掲)これまでの姿

発車標の上の空間に、4枚ほどの広告が掲出されていた。

2000年代初め頃までは、横長の横断幕式のJRのきっぷの広告が出ていたこともあった。

そこが、

3月中旬。広告がなくなって

3月中旬。広告がなくなって

黒い横長の物体が設置された

黒い横長の物体が設置された

3月24日からは、

映像が表示された!

映像が表示された!

「デジタルサイネージ」が設置された。70インチ画面を7つつなげたもの。

境目も縁も目立たず、きれいな映像。もちろん動画も表示できて、こまちやリゾートしらかみが画面内を走る。現時点ではJRの告知・広告と、一部一般企業の広告が流れているようだが、異常時情報も表示するそうだ。ってことはこの大画面に「○分遅れています」とか表示されるんだろうか。

サイネージの裏面・改札内側は、自由通路店舗と同じような秋田杉の縦方向の板材で覆われて装飾されている。

ところで、上の写真で改札外の向かって右の小さいNEWDAYSが、3月中旬に改装工事されていた。外の駅弁売り場だけ仮設レジで営業し、中はすっからかんにしてリニューアル作業していたが、営業再開してみれば、外から見る限りそんなに変わらないような… この狭さじゃ、あまり変えようもなさそうだし。

※2018年夏までの間に、弘前駅改札口にも小規模ながら同じようなサイネージが設置されていた。

秋田駅の南東側、JRの土地にクリニックが建設されることになっていた。

(再掲)駅自由通路から南方向

(再掲)駅自由通路から南方向

現在は、

建物はほぼ完成か(右に白い鳥海山がうっすらと)

建物はほぼ完成か(右に白い鳥海山がうっすらと)

やはり、東隣の通称「こまち公園(拠点第一街区公園)」から「こまち」を見ることは難しくなってしまいそう。

最後は秋田駅南西側。

あまり伝えて来なかったけれど、JR東日本秋田支社の新ビルも、1年前に完成(この記事後半)していた。

その後は、外構工事と旧社屋解体工事が行われていた。

移転前、正面である北面

移転前、正面である北面

「秋田駅前」交差点は、かつては「(国鉄秋田)鉄道管理局前」という名だった

「秋田駅前」交差点は、かつては「(国鉄秋田)鉄道管理局前」という名だった

北側の建物の裏というか、南側にも、別棟で支社の建物がいくつかごちゃごちゃとあり、それらがほぼすべて解体された。

2017年7月

2017年7月

年明けには、

更地になった

更地になった

建物がすっかりなくなって、新社屋やホームが見えるようになった。(ホームは、付属する小さい建物などがある関係で、列車がよく見えるというわけもない。)

旧支社玄関横にあったケヤキの木は残った。

旧支社玄関辺りから南方向。左が線路(ホーム)・右が明田地下道方向への道

旧支社玄関辺りから南方向。左が線路(ホーム)・右が明田地下道方向への道

上の写真左奥が、新しい秋田支社社屋。正面玄関は写真右面・道路側の西側のはず。

完成予想図のように新しいビルの姿だけをきれいに見られそうにはない。実際には、西側に少し小さい建物があって、道路からはよく見えないのだ。近くへ。

道路向かい側から。手前は駐車場

道路向かい側から。手前は駐車場

南・パチンコ屋側から見ても新ビルは隠れる

南・パチンコ屋側から見ても新ビルは隠れる

眺めをさえぎるのは、新しいビルと渡り廊下で結ばれた建物で、これは旧社屋当時からあった。旧社屋群がほとんど解体された中、これだけが引き続き使われているようだ。

(再掲)現在の駐車場付近から北・駅方向を見たかつての光景

(再掲)現在の駐車場付近から北・駅方向を見たかつての光景

上の再掲写真で、道路沿いに3つの建物が写っているが、それらはすべて解体され、写っていない後方の建物が残った。

Googleマップに加筆。赤い枠内が更地(一部は支社駐車場)になった。「新」が新社屋

Googleマップに加筆。赤い枠内が更地(一部は支社駐車場)になった。「新」が新社屋

支社駐車場入口兼表札(?)

支社駐車場入口兼表札(?)

「中通七丁目」「1-1」の表示。旧社屋当時もどこかにあったのかな。

ちなみに秋田駅は七丁目1-2。

現在、更地には白い仮囲いが設置され、少し風景が変わった。ここに移転してくる、秋田放送(ABS)新社屋の建設が始まる。放送開始は2020年春。

秋田駅とその周辺の活性化事業「ノーザンステーションゲート秋田」が始まって1周年となる先週末、いくつかのイベントや新たに始まった動きがあった。(土崎駅火災の影響は、表面上はなかったようだ。)

その1つが、秋田駅中央改札口の上。

(再掲)これまでの姿

(再掲)これまでの姿発車標の上の空間に、4枚ほどの広告が掲出されていた。

2000年代初め頃までは、横長の横断幕式のJRのきっぷの広告が出ていたこともあった。

そこが、

3月中旬。広告がなくなって

3月中旬。広告がなくなって 黒い横長の物体が設置された

黒い横長の物体が設置された3月24日からは、

映像が表示された!

映像が表示された!「デジタルサイネージ」が設置された。70インチ画面を7つつなげたもの。

境目も縁も目立たず、きれいな映像。もちろん動画も表示できて、こまちやリゾートしらかみが画面内を走る。現時点ではJRの告知・広告と、一部一般企業の広告が流れているようだが、異常時情報も表示するそうだ。ってことはこの大画面に「○分遅れています」とか表示されるんだろうか。

サイネージの裏面・改札内側は、自由通路店舗と同じような秋田杉の縦方向の板材で覆われて装飾されている。

ところで、上の写真で改札外の向かって右の小さいNEWDAYSが、3月中旬に改装工事されていた。外の駅弁売り場だけ仮設レジで営業し、中はすっからかんにしてリニューアル作業していたが、営業再開してみれば、外から見る限りそんなに変わらないような… この狭さじゃ、あまり変えようもなさそうだし。

※2018年夏までの間に、弘前駅改札口にも小規模ながら同じようなサイネージが設置されていた。

秋田駅の南東側、JRの土地にクリニックが建設されることになっていた。

(再掲)駅自由通路から南方向

(再掲)駅自由通路から南方向現在は、

建物はほぼ完成か(右に白い鳥海山がうっすらと)

建物はほぼ完成か(右に白い鳥海山がうっすらと)やはり、東隣の通称「こまち公園(拠点第一街区公園)」から「こまち」を見ることは難しくなってしまいそう。

最後は秋田駅南西側。

あまり伝えて来なかったけれど、JR東日本秋田支社の新ビルも、1年前に完成(この記事後半)していた。

その後は、外構工事と旧社屋解体工事が行われていた。

移転前、正面である北面

移転前、正面である北面 「秋田駅前」交差点は、かつては「(国鉄秋田)鉄道管理局前」という名だった

「秋田駅前」交差点は、かつては「(国鉄秋田)鉄道管理局前」という名だった北側の建物の裏というか、南側にも、別棟で支社の建物がいくつかごちゃごちゃとあり、それらがほぼすべて解体された。

2017年7月

2017年7月年明けには、

更地になった

更地になった建物がすっかりなくなって、新社屋やホームが見えるようになった。(ホームは、付属する小さい建物などがある関係で、列車がよく見えるというわけもない。)

旧支社玄関横にあったケヤキの木は残った。

旧支社玄関辺りから南方向。左が線路(ホーム)・右が明田地下道方向への道

旧支社玄関辺りから南方向。左が線路(ホーム)・右が明田地下道方向への道上の写真左奥が、新しい秋田支社社屋。正面玄関は写真右面・道路側の西側のはず。

完成予想図のように新しいビルの姿だけをきれいに見られそうにはない。実際には、西側に少し小さい建物があって、道路からはよく見えないのだ。近くへ。

道路向かい側から。手前は駐車場

道路向かい側から。手前は駐車場 南・パチンコ屋側から見ても新ビルは隠れる

南・パチンコ屋側から見ても新ビルは隠れる眺めをさえぎるのは、新しいビルと渡り廊下で結ばれた建物で、これは旧社屋当時からあった。旧社屋群がほとんど解体された中、これだけが引き続き使われているようだ。

(再掲)現在の駐車場付近から北・駅方向を見たかつての光景

(再掲)現在の駐車場付近から北・駅方向を見たかつての光景上の再掲写真で、道路沿いに3つの建物が写っているが、それらはすべて解体され、写っていない後方の建物が残った。

Googleマップに加筆。赤い枠内が更地(一部は支社駐車場)になった。「新」が新社屋

Googleマップに加筆。赤い枠内が更地(一部は支社駐車場)になった。「新」が新社屋 支社駐車場入口兼表札(?)

支社駐車場入口兼表札(?)「中通七丁目」「1-1」の表示。旧社屋当時もどこかにあったのかな。

ちなみに秋田駅は七丁目1-2。

現在、更地には白い仮囲いが設置され、少し風景が変わった。ここに移転してくる、秋田放送(ABS)新社屋の建設が始まる。放送開始は2020年春。

14時30分頃。歩行者動線が一部変えられ、自家用車は規制されていた

14時30分頃。歩行者動線が一部変えられ、自家用車は規制されていた 壁と屋根に穴

壁と屋根に穴 そば屋調理場の壁の穴

そば屋調理場の壁の穴

雄物川対岸から

雄物川対岸から 倉庫棟・新屋駅側の遊歩道から

倉庫棟・新屋駅側の遊歩道から (再掲)2012年撮影

(再掲)2012年撮影 正面から。ガラスはピカピカになったかも

正面から。ガラスはピカピカになったかも (再掲)リニューアル後

(再掲)リニューアル後 2004年

2004年 (再掲)反対「小さな図書館」側

(再掲)反対「小さな図書館」側 以前は単なる待合スペース。この当時はベンチも別物だった(リニューアル前に木製に更新されたはず)

以前は単なる待合スペース。この当時はベンチも別物だった(リニューアル前に木製に更新されたはず) 一瞬、前照灯を灯した2本の下りが並ぶ。右が1番線の先発

一瞬、前照灯を灯した2本の下りが並ぶ。右が1番線の先発 電車が入っているのが2番線。前照灯が点いていないので、折り返し列車か(駅リニューアル前の撮影)

電車が入っているのが2番線。前照灯が点いていないので、折り返し列車か(駅リニューアル前の撮影) さっそくラッピング広告が施された

さっそくラッピング広告が施された

「13-26」登場!

「13-26」登場! 若干短い気もするけど【21日訂正】普通の中型車だったので、ロングよりは短かくて当たり前

若干短い気もするけど【21日訂正】普通の中型車だったので、ロングよりは短かくて当たり前 後部。車内の運賃表示器は液晶ディスプレイだ

後部。車内の運賃表示器は液晶ディスプレイだ 屋根上はツルツル

屋根上はツルツル 運転席側のミラーが特徴的

運転席側のミラーが特徴的 とあるスポーツ施設

とあるスポーツ施設 「あきぎん タジアム」

「あきぎん タジアム」 (再掲)

(再掲) ちょっと見やすくなった?

ちょっと見やすくなった? 全部ひらがなで「しきちないのさいせきを ちらかしたり なげないでください」

全部ひらがなで「しきちないのさいせきを ちらかしたり なげないでください」 ランチパック いぶりがっこマヨネーズ 1個111kcal

ランチパック いぶりがっこマヨネーズ 1個111kcal 製造風景?

製造風景? 中身

中身 おやき風パン 高菜マヨネーズ風味 178kcal

おやき風パン 高菜マヨネーズ風味 178kcal 相変わらず平べったい

相変わらず平べったい いかにもパン

いかにもパン 中身

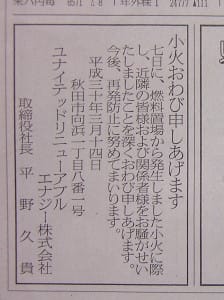

中身 「小火おわび申しあげます」

「小火おわび申しあげます」

左上・右下と右上・左下で違いが

左上・右下と右上・左下で違いが

いずれも左が教科書体・右が楷書体

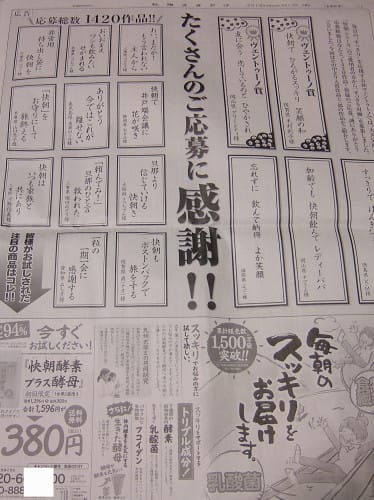

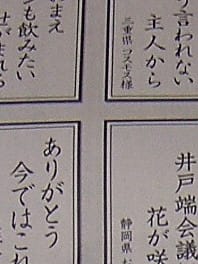

いずれも左が教科書体・右が楷書体 利用者の声

利用者の声 「で」で分かる

「で」で分かる 本線越しに秋田総合車両センター

本線越しに秋田総合車両センター サハ701-5

サハ701-5 黄・青・ピンク

黄・青・ピンク 他にもいろいろ

他にもいろいろ 前は黄色帯の総武線、側面はオレンジ色の中央線快速?

前は黄色帯の総武線、側面はオレンジ色の中央線快速? ネコヤナギと旭南(対岸は楢山)の旭川。雨と雪融けで水量が少し多い

ネコヤナギと旭南(対岸は楢山)の旭川。雨と雪融けで水量が少し多い 千秋公園・穴門の堀

千秋公園・穴門の堀 (再掲)

(再掲) すっかり消えた

すっかり消えた こんなもの

こんなもの この道は歩道の半分ほどは路面が出ている

この道は歩道の半分ほどは路面が出ている Googleストリートビューより。右奥が新国道。向かい側の茶色い塀の部分がそのお屋敷

Googleストリートビューより。右奥が新国道。向かい側の茶色い塀の部分がそのお屋敷 こうなってしまった!

こうなってしまった! 「ローソン秋田保戸野千代田町店」「3月27日オープン」

「ローソン秋田保戸野千代田町店」「3月27日オープン」 公式サイト店舗検索の地図より。赤い★が保戸野千代田町店の位置

公式サイト店舗検索の地図より。赤い★が保戸野千代田町店の位置 マイナス6度と2度

マイナス6度と2度 マイナス3度と0度

マイナス3度と0度 マイナス3度とプラス1度

マイナス3度とプラス1度 マイナス7度と2度

マイナス7度と2度 マイナス4度と2度

マイナス4度と2度 気象庁データより。左から日付・日平均気温・最高気温・同観測時刻・最低気温・同観測時刻

気象庁データより。左から日付・日平均気温・最高気温・同観測時刻・最低気温・同観測時刻 マイナス6度と2度

マイナス6度と2度 2月末の秋田市通町橋東詰交差点の状況

2月末の秋田市通町橋東詰交差点の状況 (再掲)

(再掲) 青空が広がる時も。千秋トンネル通り・鷹匠橋付近

青空が広がる時も。千秋トンネル通り・鷹匠橋付近