本光山 馬居寺(まごじ)

高野山真言宗の寺院

道の駅で「近くにある有名寺院」と検索、いくつかあったなかの一つが「馬居寺」である

寺伝では推古天皇27年(西暦619年)聖徳太子の創建と伝えている

この不揃いの石段が歴史と風情を醸し出している

石段横にある石仏

山門

額には山号の「本光山」

聖徳太子の創建ということは、「和をもって尊しとなす」の「和」なのか

木槌で叩いてみると、乾いた、いい音が境内に響いた。これが和音だと閃いた(笑)

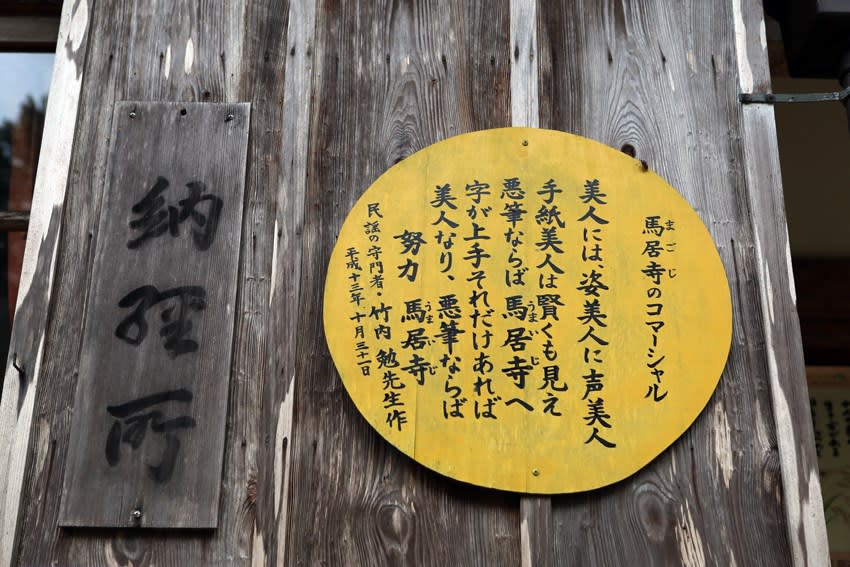

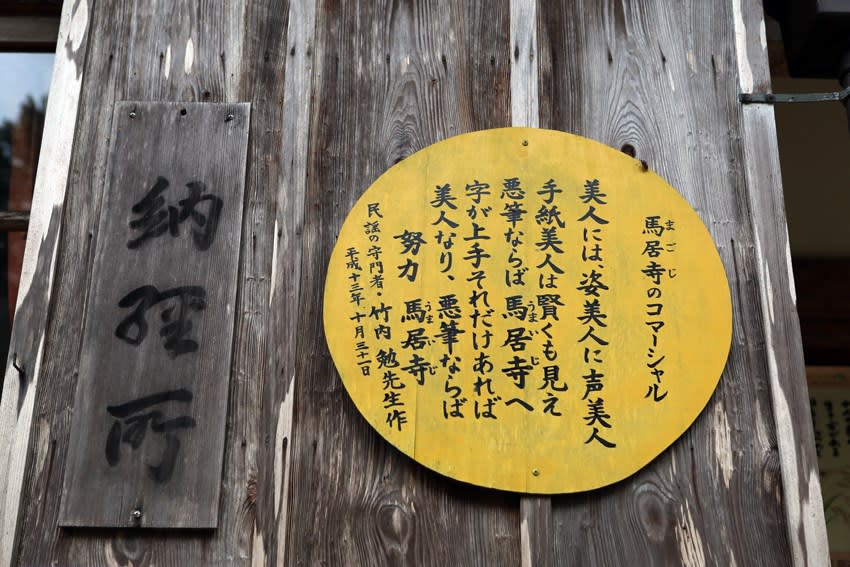

納経所

境内の清掃をしていた住職と話しをする機会に恵まれた

真言宗の寺院は人里離れた場所にあるため檀家が少なく、多くは他に職業を持ちながら運営しているそうだ

心字池

「心」の字をかたどった池の事だが、住職の説明を受けなければわからなかった

写真を見るとこの角度がわかりやすいが…

当時は、池周辺を歩いても「心」が見えなかった

右の石塔も自然石で造られたそうで昔からあるとのこと。奥には小さな天満宮の社

歌碑「月光に琴の音ひびく山の寺」ふさ女

古刹の境内の片隅にある陶器の置物が妙に可愛い

手水舎

住職は書道教室を開いているとのこと。馬居寺(まごじ)を馬居寺(うまいじ)と読ませるセンスは抜群だと思った

本堂から少し離れた所に観音堂がある

観音堂

太子は摂政の役目を帯びて地方御巡行の道すがら、馬を下り、しばし休息をとった。ちょうどそのとき彼方山上に愛馬のいななくを聞いた

それと刻を同じくして、時ならぬ一大光明がそのあたりに輝くのを見た

この処こそ我日頃求めていた霊地なりとして、太子自ら馬頭観世音菩薩像を刻み、堂を建て、ここにその像を安置した

堂内の様子

本尊の「木造馬頭観音坐像(重要文化財)」は 平安時代末期の作。秘仏で、開帳法要は25年に1度

石仏群

百数十体の石仏は、鎌倉から室町、江戸期のものといわれている

石仏群を撮っていて気になるのがピントが合わないこと。何かあるのか……

神木

昔から雷の落ちた木は不思議な霊力が宿ると云われている。樹齢300年の樅の木

観音堂の右手には「熊野神社」の鳥居

狛犬

熊野神社拝殿

緑に囲まれた参道を下り車に戻る

撮影 平成30年10月25日

高野山真言宗の寺院

道の駅で「近くにある有名寺院」と検索、いくつかあったなかの一つが「馬居寺」である

寺伝では推古天皇27年(西暦619年)聖徳太子の創建と伝えている

この不揃いの石段が歴史と風情を醸し出している

石段横にある石仏

山門

額には山号の「本光山」

聖徳太子の創建ということは、「和をもって尊しとなす」の「和」なのか

木槌で叩いてみると、乾いた、いい音が境内に響いた。これが和音だと閃いた(笑)

納経所

境内の清掃をしていた住職と話しをする機会に恵まれた

真言宗の寺院は人里離れた場所にあるため檀家が少なく、多くは他に職業を持ちながら運営しているそうだ

心字池

「心」の字をかたどった池の事だが、住職の説明を受けなければわからなかった

写真を見るとこの角度がわかりやすいが…

当時は、池周辺を歩いても「心」が見えなかった

右の石塔も自然石で造られたそうで昔からあるとのこと。奥には小さな天満宮の社

歌碑「月光に琴の音ひびく山の寺」ふさ女

古刹の境内の片隅にある陶器の置物が妙に可愛い

手水舎

住職は書道教室を開いているとのこと。馬居寺(まごじ)を馬居寺(うまいじ)と読ませるセンスは抜群だと思った

本堂から少し離れた所に観音堂がある

観音堂

太子は摂政の役目を帯びて地方御巡行の道すがら、馬を下り、しばし休息をとった。ちょうどそのとき彼方山上に愛馬のいななくを聞いた

それと刻を同じくして、時ならぬ一大光明がそのあたりに輝くのを見た

この処こそ我日頃求めていた霊地なりとして、太子自ら馬頭観世音菩薩像を刻み、堂を建て、ここにその像を安置した

堂内の様子

本尊の「木造馬頭観音坐像(重要文化財)」は 平安時代末期の作。秘仏で、開帳法要は25年に1度

石仏群

百数十体の石仏は、鎌倉から室町、江戸期のものといわれている

石仏群を撮っていて気になるのがピントが合わないこと。何かあるのか……

神木

昔から雷の落ちた木は不思議な霊力が宿ると云われている。樹齢300年の樅の木

観音堂の右手には「熊野神社」の鳥居

狛犬

熊野神社拝殿

緑に囲まれた参道を下り車に戻る

撮影 平成30年10月25日