訪問日 令和元年11月5日

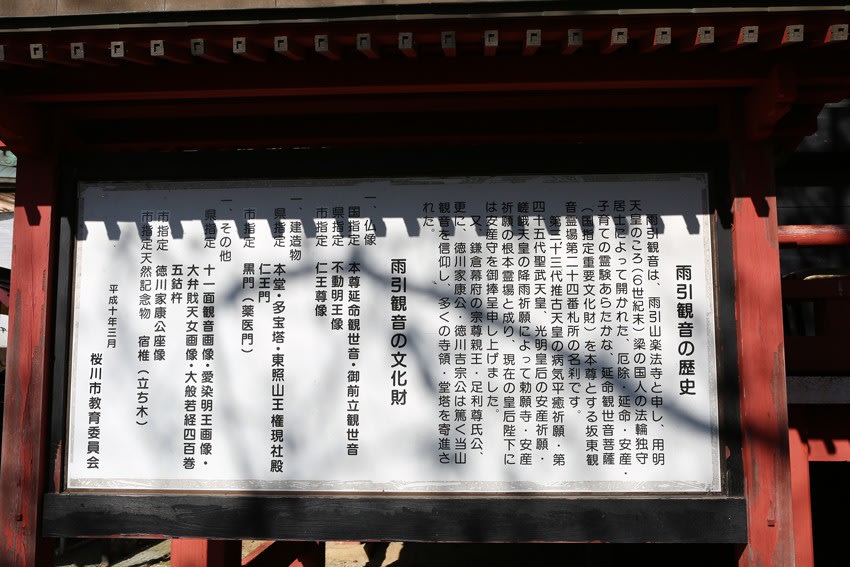

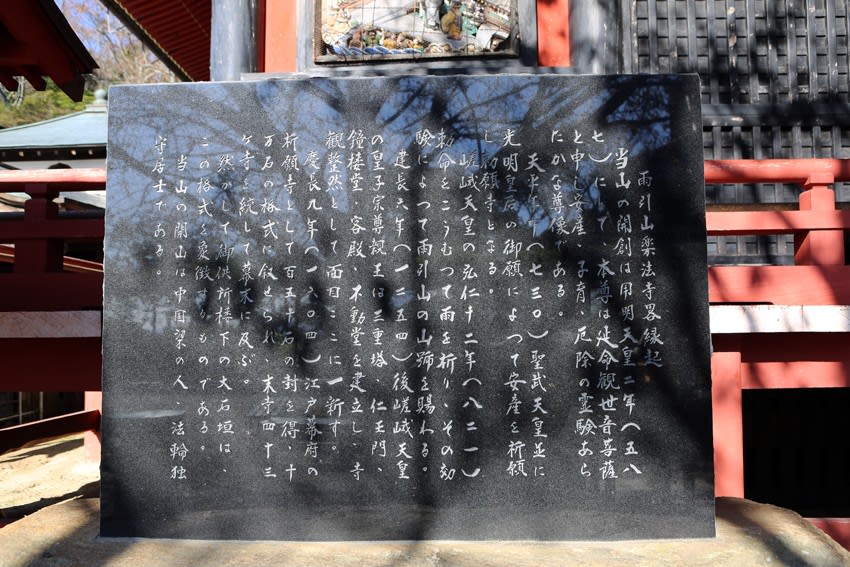

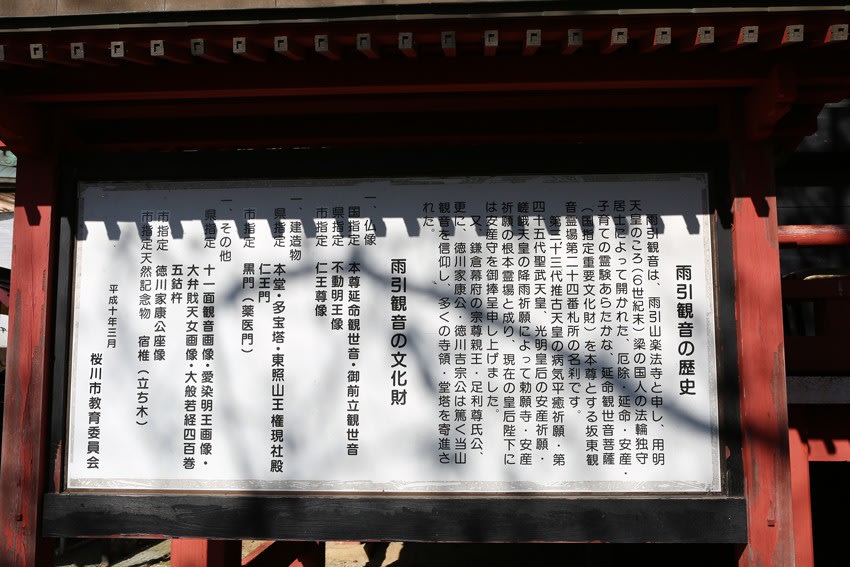

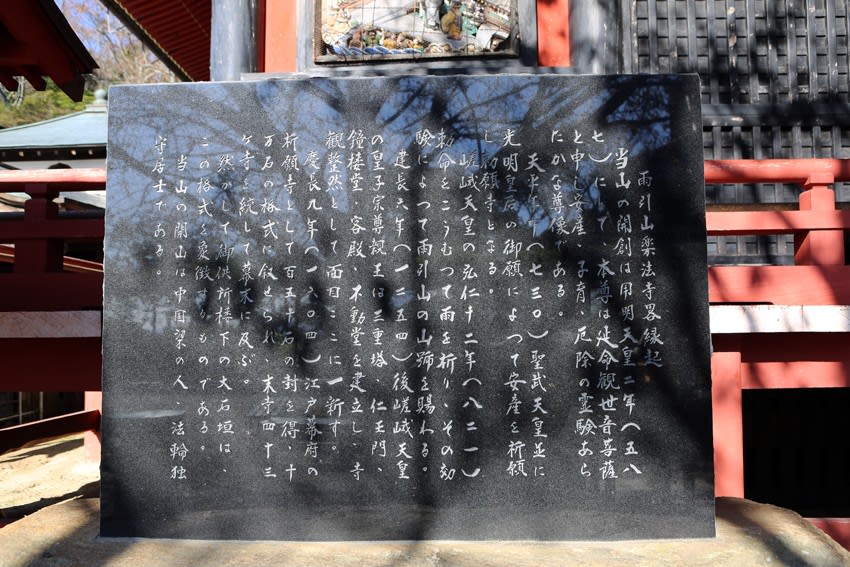

雨引山 楽法寺(らくほうじ)<通称:雨引観音>

この日は朝から訪問地の予定が狂い、移動中に「最寄りの有名寺院」で検索し選択した寺の一つである

薬医門<黒門>(桜川市指定文化財)

初めての寺だと思い楽しみにしていたが駐車場に着いた瞬間、見覚えのある風景が広がっていた

2年前に大洗港から関東地方を回った時に訪れていた

長い石段の参道で絵を描いていた男性と話をした記憶がはっきり残っている

仁王門が見える。前回とは違った道を進むことにした

小安地蔵堂

享保年間、徳川吉宗の台命より造建

この彫刻に興味を持っていた

駐車場に私の車が見える

奥の院(客殿)

寛政4年(1792)再建。旧幕時代は雨引山楽法寺運営の中枢的建物

「千手観世音菩薩」

鬼子母神堂

六角堂

堂内の様子

不動明王像(茨城県指定文化財)

永享10年(1438)将軍足利義教が関東鎮護の本尊として謹刻させ、納めたもの

この建物の本尊薬師如来は、享保8年(1723)徳川八代将軍吉宗公が養女竹姫の眼病平癒祈願のために、仏師円哲に彫刻させた仏像

多宝塔(茨城県指定文化財)

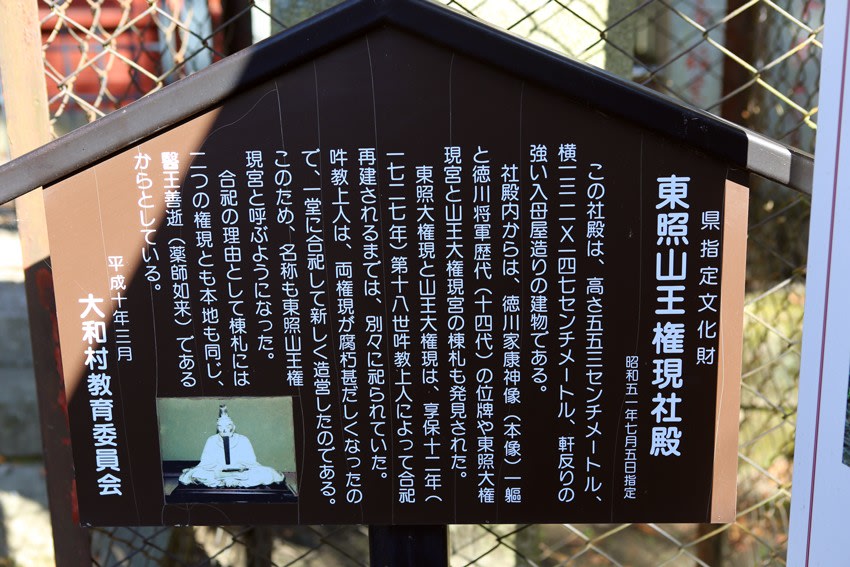

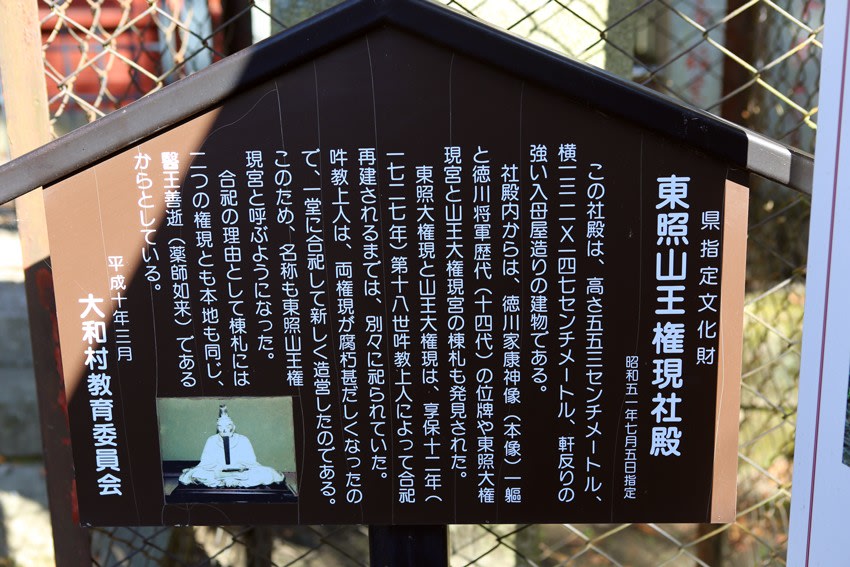

東照山王社殿(茨城県指定文化財)

東照大権現と山王大権現を合祀するもので、正面の入口扉が2つあるのはそのため

本堂(茨城県指定文化財)

本堂内外の彫刻は、江戸の人無関堂円哲の刻んだもの

本堂裏から見る多宝塔

額には「観音堂」 本尊は「観音菩薩(寺伝延命観音)」

絵馬堂

お休み処・おみやげ処になっている

「宿椎(桜川市指定天然記念物)」

手水舎

仁王門(茨城県指定文化財)

境内には雉やアヒルなどが放し飼いされている

鐘楼

関ヶ原の戦(1600)以前は真壁城の城門であった

撮影 令和元年11月5日

雨引山 楽法寺(らくほうじ)<通称:雨引観音>

この日は朝から訪問地の予定が狂い、移動中に「最寄りの有名寺院」で検索し選択した寺の一つである

薬医門<黒門>(桜川市指定文化財)

初めての寺だと思い楽しみにしていたが駐車場に着いた瞬間、見覚えのある風景が広がっていた

2年前に大洗港から関東地方を回った時に訪れていた

長い石段の参道で絵を描いていた男性と話をした記憶がはっきり残っている

仁王門が見える。前回とは違った道を進むことにした

小安地蔵堂

享保年間、徳川吉宗の台命より造建

この彫刻に興味を持っていた

駐車場に私の車が見える

奥の院(客殿)

寛政4年(1792)再建。旧幕時代は雨引山楽法寺運営の中枢的建物

「千手観世音菩薩」

鬼子母神堂

六角堂

堂内の様子

不動明王像(茨城県指定文化財)

永享10年(1438)将軍足利義教が関東鎮護の本尊として謹刻させ、納めたもの

この建物の本尊薬師如来は、享保8年(1723)徳川八代将軍吉宗公が養女竹姫の眼病平癒祈願のために、仏師円哲に彫刻させた仏像

多宝塔(茨城県指定文化財)

東照山王社殿(茨城県指定文化財)

東照大権現と山王大権現を合祀するもので、正面の入口扉が2つあるのはそのため

本堂(茨城県指定文化財)

本堂内外の彫刻は、江戸の人無関堂円哲の刻んだもの

本堂裏から見る多宝塔

額には「観音堂」 本尊は「観音菩薩(寺伝延命観音)」

絵馬堂

お休み処・おみやげ処になっている

「宿椎(桜川市指定天然記念物)」

手水舎

仁王門(茨城県指定文化財)

境内には雉やアヒルなどが放し飼いされている

鐘楼

関ヶ原の戦(1600)以前は真壁城の城門であった

撮影 令和元年11月5日