訪問日 令和6年5月27日

十九山 達身寺

平安時代前期から鎌倉時代の仏像が多数納められており、「丹波の正倉院」の別名をもつ

寺伝によれば開山は行基菩薩

曹洞宗の寺院

石柱

達身寺(たっしんじ)は丹波地方有数の千年以上の歴史を持つ古刹

「丹波古刹十五ヶ寺霊場」第六番霊場になっている

寺号の「達身寺」と彫られている

寺名についていは、十九山の「達身堂(たるみどう)」を本堂としてこの地に移した為

十九山 達身寺(じゅうくさん たっしんじ)と名付けられた

仏像拝観を目的で訪れたのだが、遠くに見える茅葺き屋根の本堂に魅了された

戦国の時代、達身寺は、僧兵を抱え山岳仏教の教権を張るような大寺院であった

織田信長が丹波平定を行った際、明智光秀が丹波の地を攻めた

寺院は、焼かれてしまい、僧侶たちは仏像を近くの谷へ運び出したが、長い年月置き去りにされた

元禄8年(1695年)当地に疫病が流行し、占った結果、仏像を放置した罪が原因だといわれた

明智光秀の来襲の際に山に隠したまま放置されていた仏像を村人たちが回収

その際に山中のお堂を麓に移転させて、現在の達身寺の前身としたとされる

昭和52年(1977年)松竹映画「八つ墓村」で、渥美清 演じる金田一耕助が、「デカンショ節」など口ずさみながら向かった先が「達身寺」だと他のブログで知った

八つ墓村にたどり着いた落ち武者たちの総大将・尼子義孝の奥方と子息が播磨三日月、但馬生野、丹波篠山と落ちのびていったことをお寺の過去帳などをたよりにたどついたという

達身寺には、丹波仏師がいて造仏していたのではないかという郷土史家の説がある

その理由として、未完成の仏像、本尊仏が多い、同名の仏像が多い等があげられる

奈良の東大寺の古文書の中に丹波講師快慶と記されており「私は丹波仏師である。もしくは丹波の地とつながりの深い仏師である。」と言っている

とすれば、鎌倉時代の有名な仏師快慶は、達身寺から出た仏師もしくは、達身寺とつながりの深い仏師であると言える

前日に、浄土寺を訪れ、仏師快慶の代表作「阿弥陀三尊像(国宝)」を拝観しているだけに

当日、それを知っていたら、仏像の見方が変わっていたかも知れない

歴史ある本堂の軋む戸を開けて堂内にはいる(拝観料:400円)

お目当ての仏像は「宝物殿」に安置されている

その内容が凄い

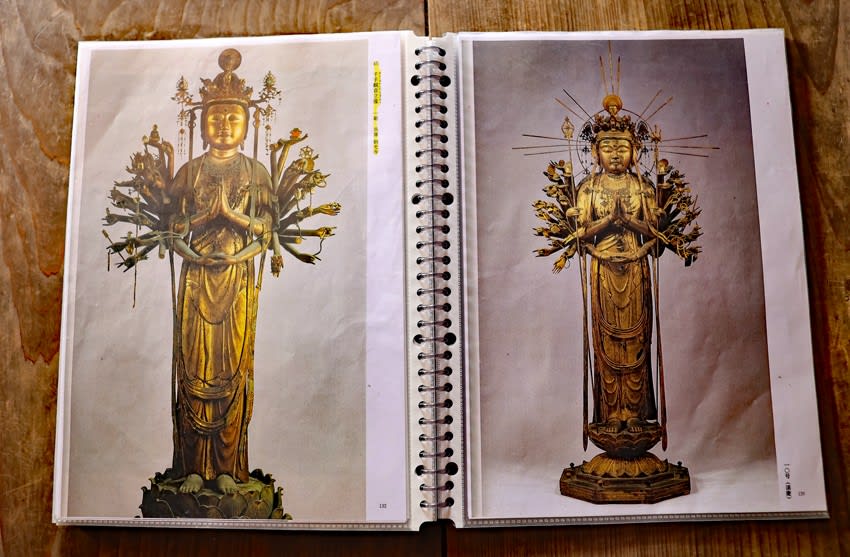

重要文化財(12躯)/ 兵庫県指定文化財(34躯)/ 丹波市指定文化財(33躯)/破片(134片)

「阿弥陀如来、薬師如来、十一面観音」の重要文化財が中心的な存在となるが、黒色の衣装を身につけている仏像を初めて観た

また、数多くの仏像を目の当たりにすると、丹波仏師がいて造仏していたのであろうという説に納得してしまう

自宅に戻り調べることによって奥の深い古刹であると再認識した

駐車場には私の車が一台

怪しい空模様の通り、この数時間後には線状降水帯による豪雨で避難することになった

撮影 令和6年5月27日

十九山 達身寺

平安時代前期から鎌倉時代の仏像が多数納められており、「丹波の正倉院」の別名をもつ

寺伝によれば開山は行基菩薩

曹洞宗の寺院

石柱

達身寺(たっしんじ)は丹波地方有数の千年以上の歴史を持つ古刹

「丹波古刹十五ヶ寺霊場」第六番霊場になっている

寺号の「達身寺」と彫られている

寺名についていは、十九山の「達身堂(たるみどう)」を本堂としてこの地に移した為

十九山 達身寺(じゅうくさん たっしんじ)と名付けられた

仏像拝観を目的で訪れたのだが、遠くに見える茅葺き屋根の本堂に魅了された

戦国の時代、達身寺は、僧兵を抱え山岳仏教の教権を張るような大寺院であった

織田信長が丹波平定を行った際、明智光秀が丹波の地を攻めた

寺院は、焼かれてしまい、僧侶たちは仏像を近くの谷へ運び出したが、長い年月置き去りにされた

元禄8年(1695年)当地に疫病が流行し、占った結果、仏像を放置した罪が原因だといわれた

明智光秀の来襲の際に山に隠したまま放置されていた仏像を村人たちが回収

その際に山中のお堂を麓に移転させて、現在の達身寺の前身としたとされる

昭和52年(1977年)松竹映画「八つ墓村」で、渥美清 演じる金田一耕助が、「デカンショ節」など口ずさみながら向かった先が「達身寺」だと他のブログで知った

八つ墓村にたどり着いた落ち武者たちの総大将・尼子義孝の奥方と子息が播磨三日月、但馬生野、丹波篠山と落ちのびていったことをお寺の過去帳などをたよりにたどついたという

達身寺には、丹波仏師がいて造仏していたのではないかという郷土史家の説がある

その理由として、未完成の仏像、本尊仏が多い、同名の仏像が多い等があげられる

奈良の東大寺の古文書の中に丹波講師快慶と記されており「私は丹波仏師である。もしくは丹波の地とつながりの深い仏師である。」と言っている

とすれば、鎌倉時代の有名な仏師快慶は、達身寺から出た仏師もしくは、達身寺とつながりの深い仏師であると言える

前日に、浄土寺を訪れ、仏師快慶の代表作「阿弥陀三尊像(国宝)」を拝観しているだけに

当日、それを知っていたら、仏像の見方が変わっていたかも知れない

歴史ある本堂の軋む戸を開けて堂内にはいる(拝観料:400円)

お目当ての仏像は「宝物殿」に安置されている

その内容が凄い

重要文化財(12躯)/ 兵庫県指定文化財(34躯)/ 丹波市指定文化財(33躯)/破片(134片)

「阿弥陀如来、薬師如来、十一面観音」の重要文化財が中心的な存在となるが、黒色の衣装を身につけている仏像を初めて観た

また、数多くの仏像を目の当たりにすると、丹波仏師がいて造仏していたのであろうという説に納得してしまう

自宅に戻り調べることによって奥の深い古刹であると再認識した

駐車場には私の車が一台

怪しい空模様の通り、この数時間後には線状降水帯による豪雨で避難することになった

撮影 令和6年5月27日