江戸時代の旅人気分になって

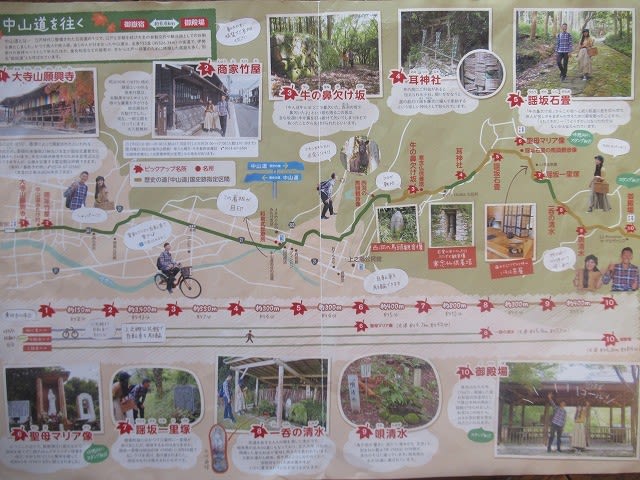

中山道、馬籠宿から妻籠宿までの峠越えの約8キロを歩いてみた…

前回の続き…

後篇です…

「木曽路はすべて山の中である」

こうして、江戸時代の旅人気分になって歩いていると、突然舗装された街道と交わり…現代の気分に逆戻りさせられちゃう…馬籠宿から妻籠宿へのウォーキング

まるで、江戸時代と現代を交互にタイムスリップして行き来しているかのような…

さて、この舗装された道の真下には

旧中山道が原型のまま埋蔵保存されているようで…掘り出せば、江戸時代の旅人が落とした小銭がザックザックでてくるのかも??知れません…

だって、「埋蔵保存」なんて書かれてたら、そう妄想しちゃうでしょう??

街道沿いには

中山道と矢印を刻む自然石が

ちょいと、自動車の行き交う道を歩いて、またまた、この中山道と矢印を刻む自然石のある方向…

「木曽路はすべて山の中である」が実感できる江戸時代へとタイムスリップ

渓流沿いに中山道を歩く

山の中で、これをみつけると、ちょいとテンションのあがる、熊よけの鐘

と、ここで、江戸時代を実感できる中山道は通行止め…舗装された道を歩く迂回路の案内板が…

本来はこの先を進むようですが

…舗装された自動車の行き交う道をしばらく歩く

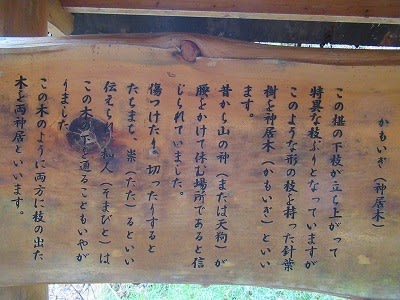

おお、案内看板が見えてきました…

男滝、女滝

なにが書かれていたのか、全く読めません…

が、この階段を降りていくと

宮本武蔵が修行した地とも云われている

吉川英冶の小説「宮本武蔵」では、ここではラブロマンスも…

宮本武蔵とお通が、この地で…出会い、武蔵がお通を抱きしめようとした時

お通に「そ、そんなことっ。あなたともあろう人が」と言われた場所である男滝、女滝

お通に断られ、失恋の想いを抑えるために滝に打たれてた

小説では「男垂の滝」になってましたね…

おお、滝がみえる!みえる!

こちらが男滝

男滝の滝つぼに近づいてみる…マイナスイオンの水しぶきが気持ちいい…ことはなくて…寒いほど…

夏にこれば最高だけど、ここにくるまでに、めちゃ汗を掻くだろうな…

滝の大きさがわかるように…

でも、どーせなら、男滝よりも女滝に近づいて、お触りした方がよかったかな…??

その右側に女滝

男滝からちょいと離れてて、近づくのが面倒だったから、遠くから眺めるだけ…まるで、手の届かない美女を遠くから眺めてるだけ…のような図

え、まだ妻籠宿まで3.2キロもあるの…12:47妻籠発バスの時間も気になってくる

庚申塚の石標

中国より伝来した道教に由来する庚申信仰に基づいて建てられた石碑

さらに歩くと、またまた、このウォーキングの楽しみな

熊よけの鈴…最初はクマが出るの??とビビッてましたが、だんだん慣れてきちゃいますね…

この鐘を鳴らせば大丈夫…みたいな…

だんだん里に近づいてきてるのが感じられて、ちょいと安心感をも誘います…

倉科祖霊社の祠

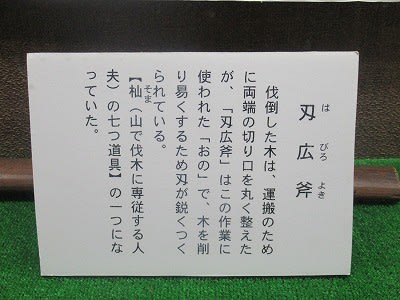

こちらの案内板は、もうほとんど読めませんが

こちらの案内解説板なら…

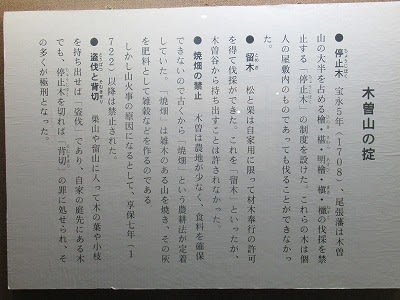

天正14年、松本城主小笠原貞慶の重臣、倉科七郎左衛門朝軌は、豊臣秀吉への献上品を運ぶ途中、この辺りで地元の土豪たちに襲われ、従者30余人とともに全滅させられたという伝説が伝わっていていて、この祠はその倉科の霊を鎮めるために祀ったものとのこと

江戸時代の道中は危険がいっぱい潜んでいたんですね…

当時、この鐘があったら、倉科七郎左衛門朝軌も山賊に襲われることもなかったかも…

古い江戸時代にタイムスリップしたかのような建物がいくつか立ち並ぶ

自然石の石標…

はい、私が小学校で教わった時は「中山道」じゃなくて「中仙道」でした…

なにか判読不能の石標

またまた現れた、クマよけの鐘…

打ち鳴らすと、気分まで晴れ渡るよう…

このあたりは「どうがめ沢」というようで、石碑があり脇に石畳の道が見える林に中をつづら折りで下っていく…

径も石畳で整備されていて

でも、これ、実はちょっと歩きにくい…足元をよくみないと、足首を捻挫しそうで、でも、スベッテ転倒する怖れはないかな

おお、大妻籠の街並みがみえる!

珍しい「牛頭観音」

「馬頭観音」にはよく出会うけど「牛頭観音」は、初めてみるかも…

牛の頭かどうか、もはやはっきりと分からないけど…

時の流れで、自然に還り、牛の頭をうしなったのかな…はい、このオヤジギャグを盛り込んでおきたかった…

つづら折りの下り坂…これ、逆方向、馬籠に歩いて向かうには大変かも

下り坂の一里塚

この辺に一里塚があったようで…

ここで、舗装された自動車の行き交う街道に出る…

この自動車の行き交う道に接してあるのが、要は自動車でも容易にアクセスできる

大妻籠の「庚申塚の一里塚」

中仙道庚申塚と刻まれています

道祖神と同じように道行く旅人の安全を祈願したものだそうで…

本卯建と出梁造りの民家が連なる小さな集落である大妻籠の街並み…

なんか、もう着いた気になってるけど、まだ、1.8キロもあるの…バスに間にあうのか…実にヤバい!ヤバい!!

もう、この辺は、クマは大丈夫…

ここは民宿…今も泊まれるみたい…

昔ながらの旅籠屋で今も営業中…

まるで、リアル民俗資料館

この狭い入り口から入るのかな…気になる!気になる!!

石置き屋根の水車小屋…水は枯れて動いてはいないけど…

自然石を使った道標には、大妻籠の文字が刻まれている…

自動車の行き交う道と交差する、大妻籠と看板がでかでかと…

まだまだ古い街並みは続く…

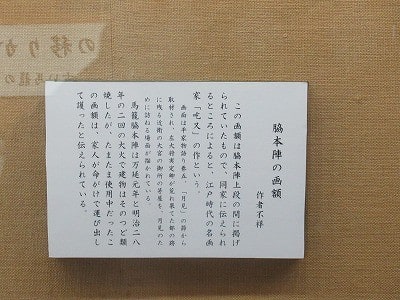

NANAYA(波奈屋)の

このサンタのタヌキはホンモノ…剥製に…ちょいとびっくり…まさかサンタに化けるなんて…

弘法大師さまは、ここにもきておられたのでしょうか

その常夜灯

弘法大師と刻まれています…

再度、江戸時代の中山道のような小径へと

蘭川のせせらぎが、より古な感じを醸し出してくれる…

この写真の上方にある丸いもの、何かなと思いきや

なにかと思ったら、ここに飛ばされてしまったのでしょう…崖に傘が絡まっている…江戸時代にはありえない、ちょいと残念な光景

ここからはまた山道なの…もう膝が大爆笑!

山道の真下を自動車の走れる舗装された道路が並行…

もう、ちょっと早くきたら、ここの紅葉は凄かったかも…

石仏…ひょっとして、馬頭観音…もしくは…牛頭観音

あと、1.2キロ…もう少しだー!!

急に元気になってきたような気がする…

石柱道標

大妻籠の集落を越えて、橋場集落に残る石柱道標…ここはかつて中山道と飯田道の追分(分岐点)だったようで…

のどかな道を歩いて…

自然石の道標のこの左側を進むと…

ついに、着いた「妻籠宿」の入り口…

この先を進むと妻籠宿なんだけど

以前、妻籠宿散策でここまで歩いたことがあって

そのブログも、お時間あったらどーぞ!どーぞ!!

中山道「妻籠宿」を散策する…

妻籠宿の中心に位置する桝形を見下ろす高台にある光徳寺を参拝する…

カメムシ??に気をつけながら…笑…「妻籠宿本陣」へ行く!

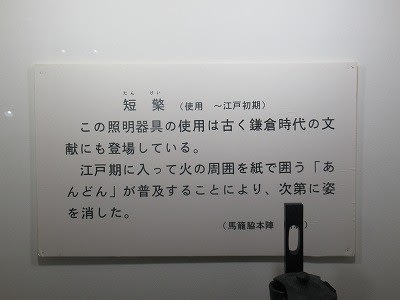

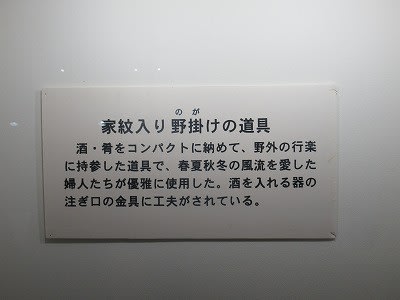

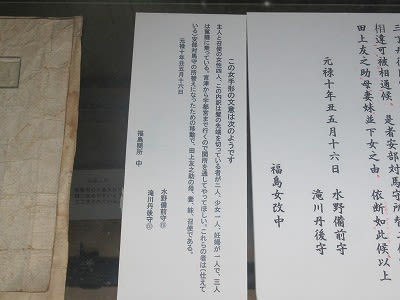

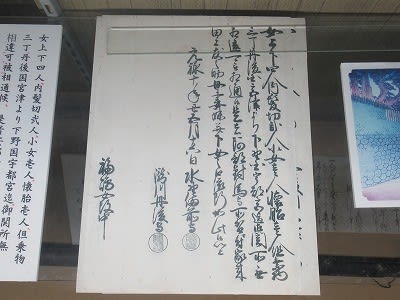

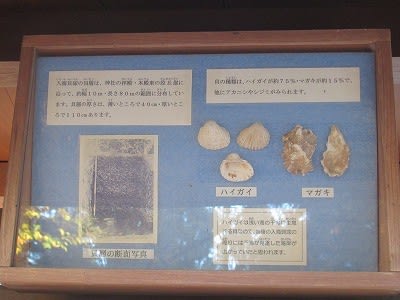

「南木曽町博物館」の中にある「歴史資料館」に行く!

妻籠宿にある「妻籠宿脇本陣奥谷」で、光り輝く男になる???

ここで、時間をみたら、下手したら12:47妻籠発、馬籠行のバスに乗り遅れちゃうかも

ここで、頭の切れる私は即座に判断…笑

妻籠宿のバス停まで、全力ダッシュするよりも、さっき通った駒場のバス停にゆっくり戻ることにしようと

ホントは妻籠宿で「栗きんとん」が食べたかったけれど…

ここで、この妻籠宿の入り口で引き返す…

紅葉を楽しみながら…

紅葉でお腹はふくれないけど…3時間半ほど歩きっぱなしで、時間も12時30分前…お腹もすいたけど

凄く紅葉を楽しんでる感があるけど、この紅葉スポットはほんのちょっと、後は乗り遅れんしように「橋場」のバス停まで一直線

おお、着いた…12時40分…約10分前に…

橋場のバス停

ここにて、12:50発のバスに乗る

峠を越える山道は思いの外、乗りがいがあって…

あ、ここ歩いた!歩いた!!と窓の外の景色を眺めてると楽し!楽し!!

あまり歩いている人、すれ違う人も少なかったようにみえたけど、バスに乗って眺めてると、意外と多くの人が歩いてるんですよ…

それに、何よりもこれだけ歩いたら、私のお腹廻りの緊急事態宣言も、かなり解消できたはず…

それにしてもお腹が空いた…すき過ぎた

バスで馬籠宿に戻ったら、即

食べてばかりじゃないか…

まあ、こんだけ歩いたから、今日のところは、私のお腹廻りも…増減はチャラでしょう…きっと…

「木曽路(しょくじ)はすべて腹の中である」

「夜明け前」ではなく、「おとこ前」の某ブロガーのこの名言で、長いブログ記事を〆ることにしよう???