古の風を求めて…古の風を求めて…古の風を求めて…

熱田区にある「宮の渡し公園」に行く…

すぐそばには国道247号線があって、見える橋が、国道247号線で車がブンブン走ってるけど

この「宮の渡し公園」は人通りもほとんどなく…実に静かで…穏やかな昼下がり

江戸時代は多くの旅人で行き交ったんだろうなって思うと

松尾芭蕉の「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり」といった言葉が自然と浮かんできますなあ…

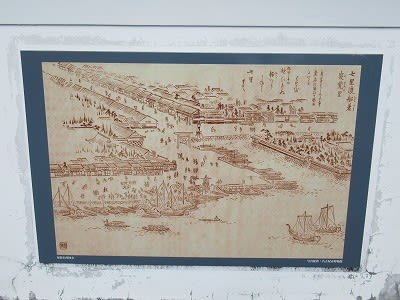

栄えていた江戸時代の頃の「尾張名所図会」「七里渡船着」…たくさんの人が行き交っていますなあ

今は、ほとんど人はいません!!

江戸時代、江戸と京都を結んだ東海道のうち、熱田の宮の宿から桑名の宿へは、東海道唯一の海上路で、その距離から「七里の渡し」と呼ばれていてその宮の宿場の特徴を伝える船着場址を整備した歴史公園が

この「宮の渡し公園」

この辺りは、戦禍にまみれて、焼けて何も残っていなかったらしいけど…

堀川と新堀川の合流点に位置し、船の出入りの目印となった「常夜灯」は、1791(寛政3)年に火災にあったが、昭和30年に復元されたもの

「時の鐘」も戦災で焼失したものの、昭和58年に再建されたものだけど…

江戸時代の雰囲気が感じられますなあ…

どことなく寂れた昭和も感じる…私にとっては、散策するのにもってこいのドストライクの公園でして…

冠木門…

これも、昭和につくられたものでしょう

ここから実際に船がでている…(いた)んですね…

今は冬だからとりやめてて、また春になって、季節がよくなったら再開するのかな…看板が横に倒されていて

桑名まで、当時のように4~6時間かけたような、江戸時代を彷彿させるような船なら乗りたいぞ…と思って

ぐぐってみたら、桑名へ行くんじゃなくて「堀川クルーズ」でした…

熱田湊の風景の図…

と今の光景

今は船なんぞ全然ありませんが…

江戸時代は御覧のように

まさに「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり」

…ですなあ…

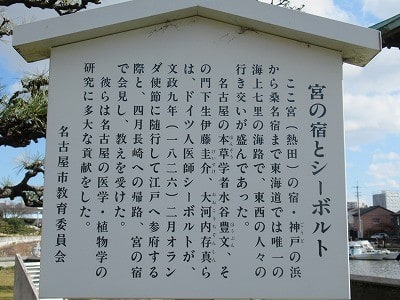

そんな松尾芭蕉と関連つけた案内解説板

旅の初期に熱田を度々訪れ、林桐葉(現熱田神宮南門付近)の計らいで、名古屋、鳴海の門人達と交流し、七里の渡しから舟遊びで、あゆち潟を楽しみ、熱田三歌仙を残したとのこと

「この海に 草鞋捨てん 笠しぐれ」妙安寺石碑

「海暮れて鴫の声 ほのかに白し」妙安寺石碑五・五・七

「なんとなしに 何やらゆかし すみれ草」宮中学校石碑

名古屋の本草学者水谷豊文、その門下生伊藤圭介、大河内存真らは、ドイツ人医師シーボルトが文政9年(1826)2月オランダ使節に随行して江戸へ参府する際と、4月長崎への帰路のときに、この熱田の宮の宿で会見し、教えを受けたとのこと…

まあ、簡単に言っちゃえば、シーボルトもここにやってきたということで

「ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!」みたいに

「シーボルトがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!」と、熱田の宮の宿一帯が大パニックになっていたことでしょう!!

復元された「宮の渡し跡」

から振り返ると「常夜灯」と「時の鐘」と高層のマンション群と

最後にこの松尾芭蕉の熱田三歌仙に対抗して

私こと、松尾ドショウも熱田三歌仙を残しておくことにしよう

「この海に 草鞋捨てん 笠しぐれ」とはバショウ

「この海に 涙を捨てん 恋しぐれ」とはドショウ

なんか、演歌っぽい感じですな…

演歌でええんか…苦笑

「海暮れて鴫の声 ほのかに白し」とはバショウ

「途方に暮れて馬の鼻 ほのかに苦し」とはドショウ

競馬、鼻の差ではずれ馬券…途方に暮れていることよ…との意…

いやあ、気持ちをストレートに歌にしていますなあ…

「なんとなしに 何やらゆかし すみれ草」とはバショウ

「なんとなしに 何やら可笑し 終わりそう」とはドショウ

はい、これにて、このブログも…終わりそう