ねこ絵描き岡田千夏のねこまんが、ねこイラスト、時々エッセイ

猫と千夏とエトセトラ

カレンダー

| 2007年5月 | ||||||||

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||

|

||||||||

本が出ました

| イラスト(427) |

| 猫マンガ(118) |

| 猫じゃないマンガ(2) |

| 猫(512) |

| 虫(49) |

| 魚(11) |

| works(75) |

| 鳥(20) |

| その他の動物(18) |

| Weblog(389) |

| 猫が訪ねる京都(5) |

| 猫マンガ「中華街のミケ」(105) |

| GIFアニメーション(4) |

最新の投稿

最新のコメント

| 千夏/春のお茶会 |

| an/春のお茶会 |

| 千夏/節分 |

| タマちゃん/節分 |

| Chinatsu/銀閣寺~椿の回廊2024 |

| WhatsApp Plus/銀閣寺~椿の回廊2024 |

| 千夏/残暑 |

| タマちゃん/残暑 |

| 千夏/「豊穣」 |

| タマちゃん/「豊穣」 |

最新のトラックバック

ブックマーク

|

アトリエおひるねこ

岡田千夏のWEBサイト |

| それでも愛シテ |

| 手作り雑貨みみずく |

| くろうめこうめ |

| 忘れられぬテリトリー |

| 猫飯屋の女将 |

| 雲の中の猫町 |

| イカスモン |

| タマちゃんのスケッチブック |

| あなたをみつめて。。 |

| 眠っていることに、起きている。 |

| ノースグリーンの森 |

プロフィール

| goo ID | |

amoryoryo |

|

| 性別 | |

| 都道府県 | |

| 自己紹介 | |

| ねこのまんが、絵を描いています。

ねこ家族はみゆちゃん、ふくちゃん、まる、ぼん、ロナ。お仕事のご依頼はohiruneko4@gmail.comへお願いいたします。 |

|

検索

gooおすすめリンク

| URLをメールで送信する | |

| (for PC & MOBILE) | |

話すスズメ

2007年05月18日 / 鳥

三重県のあるお宅で、6年ほど前に、怪我をしたスズメを保護した。その家の人が、毎朝「おはよう」と声を掛けているうちに、半年ほどでまねるようになった。その後、「こんにちは」「いらっしゃい」など、9種類の言葉が話せるようになったという。

いつも軒端でちゅんちゅんさえずっているスズメが、いったいどんな可愛らしい声で「おはよう」と言うのか、想像がつかない。

記事には、「スズメのくちばしや舌では、オウムなどほど上手にまねはできないはず」という生物言語の研究者の言葉も引用されているけれど、それを読んで、オウムの口の構造とは全然違うだろうけれど、九官鳥なら似ているのでは、と思った。

九官鳥は、オウムよりも言葉を覚えるのがはやいという。

今もいるかは知らないけれど、昔、三条大橋のあられ屋だったか、竹箒屋だったか、店の先に九官鳥のかごが置いてあって、よく何かしゃべっていた。その店の前を通ったときに、「キーッ」という車の急ブレーキの音がして、はっとうしろを振り返ったのだけれど、三条通の車の流れにはどこにも緊迫したような跡はなかった。私の聞いたブレーキ音は、九官鳥の物まねであった。

思いついた「スズメと九官鳥類似説」を検証するために、すぐに鳥類図鑑を開いてみた。子供用の図鑑であるから、あまり詳しいことはわからないだろうけれど、まず九官鳥の頁を開いてみると、ムクドリに近い仲間だという説明があった。

では、ムクドリとスズメが近縁なのではと思い、ムクドリの頁を開いてみると、スズメの頁と隣り合っている。

胸を躍らせながら、それ以上のことは私の図鑑ではわからないので、ネットで調べてみると、ムクドリはスズメ目ムクドリ科、スズメはスズメ目ハタオリドリ科で、どちらも、同じスズメ目に入っていることがわかった。

この二種が遺伝的にどのくらいの距離にあるのかはわからないけれど、「スズメの舌は九官鳥に近い」というのが、私のでっちあげる新説である。

などと、探偵ごっこをして遊んでいたのだけれど、この仮説、まんざら的外れでもないのではないかしらん、などと少し期待してみたりもする。

(そのあと、絵を描くために図鑑をよく見たら、くちばしの形がずいぶん違っていることに気がついた。)

【チャイム】言葉を話すスズメ(産経新聞) - goo ニュース

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

「長靴をはいた猫」

「長靴をはいた猫」は、フランスの詩人シャルル・ペローの童話であるけれど、小さい頃、実家にペロー童話集の文庫本があって、よく父に読んでもらった。「長靴をはいた猫」のほかに、「赤頭巾」や「サンドリヨン」なんかが入っていたと思うけれど、一番多く読んでもらったのは「青ひげ」であった。話の詳しい筋は忘れてしまったけれど、ある娘が嫁いだ青ひげという男は、実は先妻を何人も殺していた殺人鬼だったというような話で、怖いのだけれどそのスリルを味わいたくて、何度も何度も父に頼んで読んでもらった。

その文庫本が今も実家にあるかどうかはわからないけれど、今思い出して、また読みたくなっている。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

ネコ友からの贈り物

今年は、飛騨の茶筒をくれた。飛騨の工芸品といえば、今昔物語にも登場するほどの伝統がある。桜だろうか、木の幹の美しい文様をそのまま茶筒にしたような趣で、使えば使うほど、味わい深くなりそうだ。奥飛騨の福地温泉へ旅行したときに、買ってきてくれたのだという。福地温泉は、私も何年か前に訪れたことがあって、思い出深いところであるから、よけいにうれしい。長く、手元に置いて使いたい。

この友人は、私と同じく猫が大好きな「ネコ友」でもある。猫好き歴は私よりも長い。その猫好きな彼女が意図してか否か、茶筒を入れた小箱にかけてくれていたベージュ色のリボンが、みゆちゃんに大ウケである。もともとひも状のものが大好きなみゆちゃんだけれど、リボンのひらひらした感じが狩猟本能を刺激するらしい。リボンの端っこを持って走ってごらんと息子に言うと、リボンを引きずってだっと駆け出し、そのあとをみゆちゃんがとっとこ追いかけていく。息子も楽しい、みゆちゃんも楽しいで、私はのんびりみていればいいのである。息子が寝てしまった後も、私がリボンをひらひらさせると、みゆちゃんは目を真っ黒にして後足立ち、両手でリボンの端を捕まえようと一生懸命である。

「持つべきものはネコ友」であるなあ、と思う。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

猫の留守番

2007年05月15日 / 猫

その二日目の日の朝、父にみゆちゃんを頼む、というメールを携帯から送ると、今から見に行って来る、という返事が来た。しばらくして家に着いた父から、お土産に持っていったイクラ味のドライフードを手のひらの上にのせてあげていたら、えさと一緒に手を噛まれた、というメールが届いた。どうやら元気にしているようである。みゆちゃんの普段の食事はたいていかつお味のフードであるから、イクラ味は珍しくて、父の手を一緒にかじってしまうほど美味だったのに違いない。

旅行から帰り、車の音を聞きつけて玄関まで迎えに来てくれたみゆちゃんを抱きしめると、少し太ったような気がする。肉付きがますますしっかりして、触るとがっしりと横に太い。三日のあいだ、暇だから、イクラ味を食っては寝、食っては寝、していたのかもしれない。

ともあれ、元気そうでよかったけれど、やっぱり寂しかったのだろう、尻尾をぴんと立ててつきまとうので、遊んで欲しいのかと思ってひもを取り出したら、そうではなくて、甘えたいようなのである。なでてやると、ごろごろと喉を大きく鳴らしながら、からだを強くすりつけて、床の上にごろんと横になるので、お腹をさすってやると、手首をがぶりときつく噛まれた。一人で放っておいたことを怒っているらしかった。

そのあと、居間で家族がくつろいでいたら、みゆちゃんもそばへやってきて、さも自分も仲間なのだというように、一緒になってソファで丸くなった。そのふわふわした背中が、いじらしく、可愛らしいのであった。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

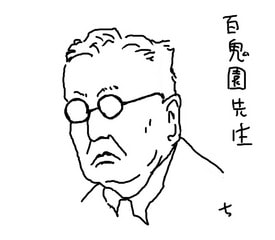

内田百「冥途」

はじめて百の作品を読んだのは、本屋の「猫の本フェア」というようなコーナーで見つけた「ノラや」という随筆で、ある日、庭の木賊の茂みを抜けて出て行ったまま戻らなくなった猫のノラを、あらゆる手段を尽くして探したけれども行方が知れず、ノラを思って泣き暮らす日々の記録であった。猫の可愛らしい仕草などの描写がすばらしくて、ノラへの愛情が豊かに感じられるので好きな本なのだが、はじめて読んだのがこの「ノラや」であったから、内田百とは少しめそめそしたところのある老人かと思っていたら、レビューなどを見ると、「百にこんな一面があったとは、意外」というような感想が多いのである。

そこで別の随筆集を買ってみると、「百鬼園」などという恐ろしげな別号をつけた百は、頑固でへそ曲がり、意地っ張りで、「イヤダカラ、イヤダ」という名文句に象徴されるような人であった。この「イヤダカラ、イヤダ」は、芸術院会員に推薦されたときに、辞退の理由として述べた言葉とされているが、実情はもう少し複雑らしい。が、ここでは深く述べない。

ともあれ、今回読んだ「冥途」は百の小説集で、へそ曲がりの百鬼園先生がどんなへその曲がった小説を書いたのだろうと思って読んだら、また予想が外れた。

夢の世界なのである。本の最後の付けられた芥川龍之介の評によると、「冥途」をはじめとする数編は、漱石の「夢十夜」のように夢の形式をとった小説ではなく、百の見た夢そのままを書いたものであるという。それが本当なら、やはり文豪の見る夢というのは、私のような一般人とは格が違うのか、とてつもなく細かい。夕日が染める空の色だとか、葦の原を渡る風の音だとか、微かな光の変化まで、夢それ自体が一編の詩となっている。

しかしナンセンスで不思議な世界であるから、「百鬼園随筆」を読んで勝手に形作っていた百像だけれど、百がこのような精神世界を有していたことにとても驚いた。

そうやって面食らったまま読み進めていったからか、よく作品を味わえなった感があり、また、こういう手の訳のわからない話はあまり好きではないのだけれど、しばらく読んでから少し前のページに戻ってみると、何かしらとても懐かしいような気持ちがするので、しばらく間をおいて、再読するのもいいかもしれない。

ちなみに、新潮文庫の「百鬼園随筆」および「続百鬼園随筆」の表紙には、百と同じ漱石の門下生であった芥川龍之介が百を描いた絵が使われていて、面白い。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

母の日

「お母さん」と胸の内で呼ぶと、心安らぐような、それでいて、哀しいような気持ちになる。母であることの喜びや悲しみ、優しさのすべてが、「お母さん」という言葉には込められている。

私も自分の息子に「お母さん」と呼んでもらいたいと思っている。しかし、まだ言葉のよくしゃべれない息子は、私のことを「かかー」と言う。

* * * *

自分たちの母親には、リクエストの品を購入したあとで、夫が私に、「母の日は何が欲しい?」と息子の代理人として、気を使って聞いてくれたけれど、一歳半の息子はまだ訳がわからないだろうから、「わかるようになってからでいいよ」と礼を言って断っておいた。

しかし母の日当日になって、花屋の前を通ったときに、小さな男の子を連れたお父さんが、カーネーションを一輪だけ買っていくのを見て、訳がわからぬまでも、息子の小さい手が一輪の花を差し出してくれたなら、どんなにうれしいだろうと思い、後悔した。来年は、息子の代理人にぜひお願いしようと思う。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

岸和田SAの猫

2007年05月11日 / 猫

白黒ぶちの小柄な猫で、尻尾の先が曲がっている。赤いポストの下にいて、近寄ると、にゃあと言って、ぴんと立てた尻尾を震わせた。生後一年経たないくらいだろうか、鳴いた顔に幼さが残っている。

サービスエリアの周りは山で、人家はあまりなさそうであるから、猫が自分でここへ来たとは考えにくい。そうすると、誰かが捨てたのかもしれない。

しばらくしてまた見ると、ポストの横の電話ボックスのうしろで、誰かがあげたらしいあんぱんを、一生懸命に食べていた。パンが好きな猫というのはあまり聞かないから、やっぱり、よほどお腹が減っているのだろう。車の中におにぎりが残っているのを思い出して、取りに行った。もう少し肉気のあるものがあればいいけれど、あいにく持ち合わせていない。鰹のおにぎりで我慢してもらうことにして、ご飯を包んでいる海苔をはがしとった。

サービスエリアの管理者にとやかく言われると面倒なので、知らん顔してさっと置きに行ったら、猫は驚いて数歩逃げてしまった。

そのまま、おにぎりをあんぱんの横に置いて車に戻ったら、夫が私のことを漫画みたいだと言った。なぜと聞くと、私が「kitten(子猫)」という文字と猫のシルエットが描かれたTシャツを着ているからだと答えた。

*このブログを読んでくださっている人の中で、付近に住まわれており、かつ猫を飼おうかと考えている方がおられるなら、この子猫を見に行ってみられてはどうだろうか。まだそこにいる保証はないけれど、きっと、あふれるほどの愛情を持って、あなたを迎えてくれるものと思う。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

春の一品

スーパーの野菜売り場に、トマトやきゅうりと一緒に、小さな植木鉢に植わった山椒の木が置いてあった。可愛らしく並んだ山椒の若葉は木の芽と呼ばれて、鼻をくすぐるような春の匂いがする。衝動買いをしてしまった。

ネットで木の芽を使ったレシピを検索して、鶏肉の木の芽ソテーという簡単な一品を作った。塩、胡椒した鶏肉をオリーブオイルで焼いて、その上に、木の芽をバターで炒めたソースをかけていただくというものであるが、木の芽の香りがふわりと漂って、美味しかった。

この木の芽ソテーが好評であったので、山椒の若葉が食べられる春のあいだに、もっと木の芽料理を楽しもうと思っていたのだけれど、先日旅行へ出かけた際、木の芽の植木鉢のことをすっかり忘れていて、帰って見ると、小さな植木鉢は水持ちがせず、山椒の木は、一皿作っただけで、枯れてしまった。

(トラックバック練習板:テーマ「得意料理はなんですか」)

参考にしたレシピはこちらです。

ネットで木の芽を使ったレシピを検索して、鶏肉の木の芽ソテーという簡単な一品を作った。塩、胡椒した鶏肉をオリーブオイルで焼いて、その上に、木の芽をバターで炒めたソースをかけていただくというものであるが、木の芽の香りがふわりと漂って、美味しかった。

この木の芽ソテーが好評であったので、山椒の若葉が食べられる春のあいだに、もっと木の芽料理を楽しもうと思っていたのだけれど、先日旅行へ出かけた際、木の芽の植木鉢のことをすっかり忘れていて、帰って見ると、小さな植木鉢は水持ちがせず、山椒の木は、一皿作っただけで、枯れてしまった。

(トラックバック練習板:テーマ「得意料理はなんですか」)

参考にしたレシピはこちらです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

南紀から(3)

ダイナミックなショウが終わると、次はイルカのプールで先着30名にかぎりイルカと握手ができます、というアナウンスが入った。

平日であるためか、シャチのショウに集まっていた人たちを見渡すと、明らかに30名には届かない。手のひらと靴の裏を消毒してから、イルカプールの縁にあがり、はじめてイルカの体に触れた。なんだか、ゴムの板でできた、ボートのオールの先のようである。

シャチの入江プールを柵で区切った沖の側には、イルカと、小型のゴンドウクジラが泳いでいて、今度はそこでショウがあった。

プールに伸びた桟橋の上からとても間近に見られて面白いのだけれど、後ろの囲いの中で、ショウに出ていないイルカたちが、己れもご褒美の魚にありつきたいと、自発的にジャンプしたりしていたのも可愛らしかった。

トレーナーの指示でゴンドウクジラが桟橋の真横にやって来ると、その体のまわりに二、三匹の小魚が泳いで来た。それがみるみるうちにどんどん増えて、小魚の群れがクジラの回りをくるくると泳ぎ出した。クジラに食べられそうなものを、なぜ集まって来るのだろう。小判鮫がするように、クジラに庇護を求めたいのだろうか。

こちらのプールがイルカやクジラたちでにぎやかなのに対し、シャチのプールはシャチ一頭だけでなんとなく寂しそうに見えるけれど、killer whaleと呼ばれるシャチは、魚のほかにイルカやクジラまで食べてしまうというから、致し方ない。

しかし当のシャチはそんなことを気にするはずもなく、悠々と波間を泳いでいる。観覧席の側へ来て身体を反転させると、シャチのプールを見ていた老夫婦が「ナミちゃん、ありがとう!」と、シャチの名をしきりに呼んだ。老夫婦は入江の景色や博物館の建物を眺め、目を細めながら「本当に懐かしいねえ」と言い合っていたから、このくじら浜公園は彼らにとってきっと思い出深い場所なのだろうと、勝手に想像して微笑ましく思ったりした。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )

南紀から(2)

子供の頃は、どこでもすぐに寝られたものだけれど、年をとると、慣れた自宅のベッドでなければなかなか寝つくことができない。とくに家の枕は安物で、買ってすぐにぺしゃんこになってしまったのをそのまま使い続けているので、旅館の枕は高くてしょうがない。寝たり醒めたりをぼんやり繰り返しているうちに、窓の外の海の上が明るくなってきた。

朝食のあと、旅館のテラスから島の磯へ降りてみた。潮溜まりの水の底をやどかりが歩いていたので、つまんで息子に見せてやり、帰りに、やどかりが入っていたのと同じ種類の貝殻を五つ、六つ拾って行った。息子は貝殻をしっかり手に握って部屋に戻り、布団の上に散らばして「ばあ」と挨拶していたから、中にやどかりが入っていると思ったのかもしれない。

それから、再び船に乗って旅館をあとにしたのだけれど、船の時間が慌ただしかったりして、昨日夫のズボンについていた生き物がなんだったのか、結局聞かずじまいになった。

朝食のあと、旅館のテラスから島の磯へ降りてみた。潮溜まりの水の底をやどかりが歩いていたので、つまんで息子に見せてやり、帰りに、やどかりが入っていたのと同じ種類の貝殻を五つ、六つ拾って行った。息子は貝殻をしっかり手に握って部屋に戻り、布団の上に散らばして「ばあ」と挨拶していたから、中にやどかりが入っていると思ったのかもしれない。

それから、再び船に乗って旅館をあとにしたのだけれど、船の時間が慌ただしかったりして、昨日夫のズボンについていた生き物がなんだったのか、結局聞かずじまいになった。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |