今朝外を見ると一面の銀世界。一瞬自分はスノーピアサー(の後方車両)に乗っているのかと錯覚しました(笑)。

昨日観た「スノーピアサー」はおもしろかったです。とても。

リクツは後回しにして、最初から最後まで緊張感と、この物語をどういうふうにケリをつけるのか、という興味シンシン感も持続。

やっぱりポン・ジュノ監督、期待を裏切らなかった。いや、それ以上。

いや、主に韓国サイトで少なくない数の「画面が暗い」とか「ほとんどが列車内という限定された密室のセット撮影で、変化に乏しい」といった否定的評価があったので、期待度が2割ほど低下してましたけど。

以下、それなりに具体的なことも書きますが、基本的に「ネタバレなし!」です。極力これから観ようという人の妨げにならないように心がけます。(それ以上に、興味を持っていただければ幸いです。)

ま、一応アウトラインだけは昨日の「毎日新聞」<シネマの週末>の記事を援用させていただいて・・・。(一部省略)

氷河期到来後の2031年の地球。生き残ったわずかな人類は、永久エンジンを搭載した列車スノーピアサーに乗っていた。劣悪な最後尾車両に押し込められた貧困層の人々は、革命を起こすべく決起し、富裕層に支配された前方車両への進撃を開始する。

地球をノンストップで周回する列車を、管理化された“ノアの方舟”に見立てたスケールの大きさ。車両を移動するごとに驚くべき光景が出現する面白さ。文明批評や人間ドラマを織り交ぜながら、緻密な映像設計に裏打ちされた奇想をぎっしり詰め込み、巧みなひねりを利かせた終盤まで一気に見せる。贅沢なスリルが満喫できる娯楽大作だ。(諭)

・・・と、なかなか好意的な紹介。

しかし、続く[◇もう一言]を見ると・・・

密室空間で世界の今を描く展開になじめず。支配者の論理やアクションの末のラストにもカタルシスや希望は見いだせず。(鈴)

・・・という感想を持った方もいたりして・・・。

この映画の原作がフランスのバンドデシネ(劇画)、バンジャマン・ルグラン「Le Transperceneige」なので、その文法というか枠組み自体に違和感を持ったらダメでしょうね。「ありえねー!」なんて言ってたら、「ONE PIECE」にしろ「進撃の巨人」にしろ「ありえねー!」のオンパレードなわけだし。

視覚効果の点でも、前方の扉が開けられる度にオドロキがあるし、外の世界もたまにチラッと見える程度なのがむしろ成功していると思いました。

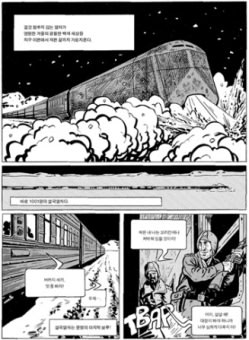

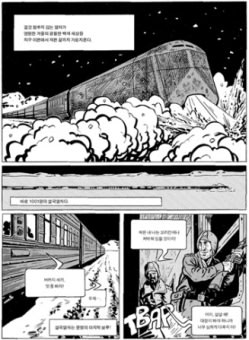

【原作本の韓国語版。韓国題は「雪国列車」。表紙は映画と全然違う感じです。絵はバンジャマン・ルグラン。】

私ヌルボ、この作品を観たいろんな人の感想・レビューを読んでみましたが、中でも「単純に楽しむことも、じっくり咀嚼することもできる映画」と題したものがあり、そのタイトル自体に共感しました。「各シーンの意味やメタファー。非常に細かい伏線やアイテム。根本的な設定などの細部を考え始めると、この単純明快なストーリーの裏に潜む奥深さが見えてきて、すっかり嵌まってしまいました」というものです。

ヌルボも、まず単純に「おもしろい!」度で◎をつけた1人ではありますが、考えたことも少し書いてみます。

メタファーといえば、この列車が階層社会・格差社会という現実を写し出していることは多くの記事等にも書かれています。

そして最後尾車両の<虐げられた人々>が反乱を起こし、1両また1両と最前部の車両をめざす・・・。

いわば支配者の打倒、体制の変革=<革命>ですが、ヌルボの興味としては、その<革命>についてポン・ジュノ監督はどのような観点からどのように描くのか?ということ。単純化していえば[A]<革命>を称揚するのか、[B]否定するのか? [C]どちらでもなければ、どのような方向・方法をめざすのか?

これはネタバレにはならないと思いますが、[A]か[B]かについての監督の答えは、ヌルボの解するところでは「一筋縄ではいかない」のです。

日本の場合、60年代頃までなら一途に<反権力><反体制>を志向する映画や読み物が広範な層に受け入れられていたと思います。(ex.今は懐かし、白土三平の劇画とか。)

しかしその後半世紀経ち、私たちはあまりにも多く「残念な」現実を見てor経験してきました。たとえばソ連や北朝鮮の「その後」。あるいは複雑化する社会の中で、権力を「倒すこと」だけでなく、新しく「創ること」の困難さ。近年ではエジプトやシリア等、そんな例にはこと欠きません。

もちろん、だからといって現在の格差社会がいいと思っている人は一握りにすぎないでしょう。そんな中で結果的にはほとんど闘うことなく日々生活している人が多いのでは・・・。

つまり、以前なら観客としては丸ごと最後部車両の人々に感情移入できたでしょうが、今はどうでしょうか?

私ヌルボはよくわかりません。そこでこの映画を観た人に質問します。

あなたは、この車両のどのあたりの乗客ですか?

もう1つ質問します。ひたすら前方の車両の扉の突破を試みる主人公ですが、別の扉、つまり横の、外の世界に通じる扉に注目する人物がいます。

あなたが開けたいのは「前の扉」? それとも「横の扉」?

いや、もしかしていちばん多いのはどちらも開けず、今いる場所に留まる、という選択かも・・・。

韓国では、無名の弁護士だった頃の盧武鉉元大統領をモデルにした「弁護人」が昨年暮れから大ヒットしています。

今朝の「毎日新聞」の注目記事<韓国:司法、ぶれる判断 国民に根深い不信>(→コチラ。会員制)の中でも<「弁護士・盧武鉉」に脚光 独裁との対決、映画大ヒット>という見出しで大貫智子記者が関連記事を書いています。

「大韓民国の主権は国民にあり、国家が国民だ」と熱弁するなど法廷シーンが半分近くを占める硬派な内容だが、観客は若いカップルや家族連れも多い。

大学生の金弦珠さん(26)は「社会に対する怒りを、映画がすっきりさせてくれた」と話し「共感した」と隣の彼氏と口をそろえた。

・・・ということですが、韓国市民の約半数を占める<進歩陣営>の人たちはやはりそんな「カタルシス」を求めている、ということでしょうか? しかし、それは「スノーピアサー」からは得られない(得られなかった)と思います。(あ、かなりネタバレに近くなってきたゾ。)

関係あるかな、ということで、過去記事(2013年8月6日の興行成績の記事)からコピペ。

「雪国列車(スノーピアサー)」に対するネチズンの評点平均は7.0(DAUM映画)とそんなに高くありません。「殺人の追憶」の9.4、「グエムル」の9.0よりずっと下。「暗すぎる」とか「後半が退屈」との声が出ているそうです。しかし熱血会員の評点平均は7.8、専門家は7.6と一般ネチズンの評点を上回っているのは異例。今回2位の「ザ・テロ・ライブ」の評点がネチズン8.5、熱血会員8.0、専門家6.8であるのと対照的。

ちなみに、「ザ・テロ・ライブ」を観たあんみつさんのブログ記事(→コチラ)によると、

「この映画のテーマも、やっぱり国家権力や権力を持つ上層への反発。上司、そして政治家、警察が悪役です。決して、ハッピーエンドではないのですが、鑑賞後、痛快ではあります。観客の普段の鬱憤を、主人公たちが晴らしてくれる(?)。そんな感じかなぁ…?」とのこと。

いろんな意味で「スノーピアサー」と対照的な作品かなと思われます。

さて、ではこの「スノーピアサー」でポン・ジュノ監督が提示した結末は? ・・・というと、それを言っちゃおしまいよ。もろネタバレ。

はたしてこのラスト、「明るい」のか「暗い」のか、「希望」なのか「絶望」なのか?

それは実際観て判断してください。

[おまけ] この作品で聞こえてくる日本語のこと。

「スミマセン」

「何やってんだ、コノヤロ。バカヤロ」

「チキショー」

「だいじょぶですか?」

・・・ずいぶん前、インドネシアではその後もバカヤロという言葉が残っているということを何かで読みました。(参考→コチラ。)

韓国でも依然として「残っている」ということでしょうね。

※日本関係では、寿司バーの場面(!?) 「ふぐ」とか「海老」とか書かれていたりして、こんな「お遊び」っぽいシーンもあるところもおもしろい。

[おまけ その2]

観終わってから「映画芸術」440号を立ち読みすると、<荒井晴彦×寺脇研「韓米☆映画合戦」>と題した対談記事が載っているのですが、どうもご両人ともずいぶん冷静に(タラタラと?)話していて、この人たちはあの映画をこんなに淡々と観ていたの?と疑問を感じてしまいました。

しかし、寺脇研さんのツイートを見ると・・・

寺脇研 @ken_terawaki •2月6日

いよいよ明日、ポン・ジュノ監督「スノーピアサー」が公開される。この題名でお客が入るかどうか心配だが、ヒットしてほしい。それだけの中身のある傑作だ。壮大にして、圧倒的に面白い。

寺脇研 @ken_terawaki •2月6日

「スノーピアサー」。近未来、列車内での「階級闘争」という寓話を通して、明らかに行き詰まってきた近代資本主義社会の閉塞状況を打破するには何が必要なのかを、ポン・ジュノ監督は真摯に追求する。

寺脇研 @ken_terawaki •2月6日

「スノーピアサー」。欧米からも資本参加を得て38億円の製作費を投じ全世界公開されるこの大作の構えは、そのまま、韓国映画の勢いの表れでもある。世界市場に通用する作品を送り出す一方で、ハリウッド映画に起用される監督も続出だ。その勢いが、この疾走し沸騰する映画には迸っている。

・・・と全然逆なんだけどな。「映画芸術」だとあんな感じになるのかな。

※ネタバレ系では→コチラのブログ記事の「深読み」がおもしろかった。

昨日観た「スノーピアサー」はおもしろかったです。とても。

リクツは後回しにして、最初から最後まで緊張感と、この物語をどういうふうにケリをつけるのか、という興味シンシン感も持続。

やっぱりポン・ジュノ監督、期待を裏切らなかった。いや、それ以上。

いや、主に韓国サイトで少なくない数の「画面が暗い」とか「ほとんどが列車内という限定された密室のセット撮影で、変化に乏しい」といった否定的評価があったので、期待度が2割ほど低下してましたけど。

以下、それなりに具体的なことも書きますが、基本的に「ネタバレなし!」です。極力これから観ようという人の妨げにならないように心がけます。(それ以上に、興味を持っていただければ幸いです。)

ま、一応アウトラインだけは昨日の「毎日新聞」<シネマの週末>の記事を援用させていただいて・・・。(一部省略)

氷河期到来後の2031年の地球。生き残ったわずかな人類は、永久エンジンを搭載した列車スノーピアサーに乗っていた。劣悪な最後尾車両に押し込められた貧困層の人々は、革命を起こすべく決起し、富裕層に支配された前方車両への進撃を開始する。

地球をノンストップで周回する列車を、管理化された“ノアの方舟”に見立てたスケールの大きさ。車両を移動するごとに驚くべき光景が出現する面白さ。文明批評や人間ドラマを織り交ぜながら、緻密な映像設計に裏打ちされた奇想をぎっしり詰め込み、巧みなひねりを利かせた終盤まで一気に見せる。贅沢なスリルが満喫できる娯楽大作だ。(諭)

・・・と、なかなか好意的な紹介。

しかし、続く[◇もう一言]を見ると・・・

密室空間で世界の今を描く展開になじめず。支配者の論理やアクションの末のラストにもカタルシスや希望は見いだせず。(鈴)

・・・という感想を持った方もいたりして・・・。

この映画の原作がフランスのバンドデシネ(劇画)、バンジャマン・ルグラン「Le Transperceneige」なので、その文法というか枠組み自体に違和感を持ったらダメでしょうね。「ありえねー!」なんて言ってたら、「ONE PIECE」にしろ「進撃の巨人」にしろ「ありえねー!」のオンパレードなわけだし。

視覚効果の点でも、前方の扉が開けられる度にオドロキがあるし、外の世界もたまにチラッと見える程度なのがむしろ成功していると思いました。

【原作本の韓国語版。韓国題は「雪国列車」。表紙は映画と全然違う感じです。絵はバンジャマン・ルグラン。】

私ヌルボ、この作品を観たいろんな人の感想・レビューを読んでみましたが、中でも「単純に楽しむことも、じっくり咀嚼することもできる映画」と題したものがあり、そのタイトル自体に共感しました。「各シーンの意味やメタファー。非常に細かい伏線やアイテム。根本的な設定などの細部を考え始めると、この単純明快なストーリーの裏に潜む奥深さが見えてきて、すっかり嵌まってしまいました」というものです。

ヌルボも、まず単純に「おもしろい!」度で◎をつけた1人ではありますが、考えたことも少し書いてみます。

メタファーといえば、この列車が階層社会・格差社会という現実を写し出していることは多くの記事等にも書かれています。

そして最後尾車両の<虐げられた人々>が反乱を起こし、1両また1両と最前部の車両をめざす・・・。

いわば支配者の打倒、体制の変革=<革命>ですが、ヌルボの興味としては、その<革命>についてポン・ジュノ監督はどのような観点からどのように描くのか?ということ。単純化していえば[A]<革命>を称揚するのか、[B]否定するのか? [C]どちらでもなければ、どのような方向・方法をめざすのか?

これはネタバレにはならないと思いますが、[A]か[B]かについての監督の答えは、ヌルボの解するところでは「一筋縄ではいかない」のです。

日本の場合、60年代頃までなら一途に<反権力><反体制>を志向する映画や読み物が広範な層に受け入れられていたと思います。(ex.今は懐かし、白土三平の劇画とか。)

しかしその後半世紀経ち、私たちはあまりにも多く「残念な」現実を見てor経験してきました。たとえばソ連や北朝鮮の「その後」。あるいは複雑化する社会の中で、権力を「倒すこと」だけでなく、新しく「創ること」の困難さ。近年ではエジプトやシリア等、そんな例にはこと欠きません。

もちろん、だからといって現在の格差社会がいいと思っている人は一握りにすぎないでしょう。そんな中で結果的にはほとんど闘うことなく日々生活している人が多いのでは・・・。

つまり、以前なら観客としては丸ごと最後部車両の人々に感情移入できたでしょうが、今はどうでしょうか?

私ヌルボはよくわかりません。そこでこの映画を観た人に質問します。

あなたは、この車両のどのあたりの乗客ですか?

もう1つ質問します。ひたすら前方の車両の扉の突破を試みる主人公ですが、別の扉、つまり横の、外の世界に通じる扉に注目する人物がいます。

あなたが開けたいのは「前の扉」? それとも「横の扉」?

いや、もしかしていちばん多いのはどちらも開けず、今いる場所に留まる、という選択かも・・・。

韓国では、無名の弁護士だった頃の盧武鉉元大統領をモデルにした「弁護人」が昨年暮れから大ヒットしています。

今朝の「毎日新聞」の注目記事<韓国:司法、ぶれる判断 国民に根深い不信>(→コチラ。会員制)の中でも<「弁護士・盧武鉉」に脚光 独裁との対決、映画大ヒット>という見出しで大貫智子記者が関連記事を書いています。

「大韓民国の主権は国民にあり、国家が国民だ」と熱弁するなど法廷シーンが半分近くを占める硬派な内容だが、観客は若いカップルや家族連れも多い。

大学生の金弦珠さん(26)は「社会に対する怒りを、映画がすっきりさせてくれた」と話し「共感した」と隣の彼氏と口をそろえた。

・・・ということですが、韓国市民の約半数を占める<進歩陣営>の人たちはやはりそんな「カタルシス」を求めている、ということでしょうか? しかし、それは「スノーピアサー」からは得られない(得られなかった)と思います。(あ、かなりネタバレに近くなってきたゾ。)

関係あるかな、ということで、過去記事(2013年8月6日の興行成績の記事)からコピペ。

「雪国列車(スノーピアサー)」に対するネチズンの評点平均は7.0(DAUM映画)とそんなに高くありません。「殺人の追憶」の9.4、「グエムル」の9.0よりずっと下。「暗すぎる」とか「後半が退屈」との声が出ているそうです。しかし熱血会員の評点平均は7.8、専門家は7.6と一般ネチズンの評点を上回っているのは異例。今回2位の「ザ・テロ・ライブ」の評点がネチズン8.5、熱血会員8.0、専門家6.8であるのと対照的。

ちなみに、「ザ・テロ・ライブ」を観たあんみつさんのブログ記事(→コチラ)によると、

「この映画のテーマも、やっぱり国家権力や権力を持つ上層への反発。上司、そして政治家、警察が悪役です。決して、ハッピーエンドではないのですが、鑑賞後、痛快ではあります。観客の普段の鬱憤を、主人公たちが晴らしてくれる(?)。そんな感じかなぁ…?」とのこと。

いろんな意味で「スノーピアサー」と対照的な作品かなと思われます。

さて、ではこの「スノーピアサー」でポン・ジュノ監督が提示した結末は? ・・・というと、それを言っちゃおしまいよ。もろネタバレ。

はたしてこのラスト、「明るい」のか「暗い」のか、「希望」なのか「絶望」なのか?

それは実際観て判断してください。

[おまけ] この作品で聞こえてくる日本語のこと。

「スミマセン」

「何やってんだ、コノヤロ。バカヤロ」

「チキショー」

「だいじょぶですか?」

・・・ずいぶん前、インドネシアではその後もバカヤロという言葉が残っているということを何かで読みました。(参考→コチラ。)

韓国でも依然として「残っている」ということでしょうね。

※日本関係では、寿司バーの場面(!?) 「ふぐ」とか「海老」とか書かれていたりして、こんな「お遊び」っぽいシーンもあるところもおもしろい。

[おまけ その2]

観終わってから「映画芸術」440号を立ち読みすると、<荒井晴彦×寺脇研「韓米☆映画合戦」>と題した対談記事が載っているのですが、どうもご両人ともずいぶん冷静に(タラタラと?)話していて、この人たちはあの映画をこんなに淡々と観ていたの?と疑問を感じてしまいました。

しかし、寺脇研さんのツイートを見ると・・・

寺脇研 @ken_terawaki •2月6日

いよいよ明日、ポン・ジュノ監督「スノーピアサー」が公開される。この題名でお客が入るかどうか心配だが、ヒットしてほしい。それだけの中身のある傑作だ。壮大にして、圧倒的に面白い。

寺脇研 @ken_terawaki •2月6日

「スノーピアサー」。近未来、列車内での「階級闘争」という寓話を通して、明らかに行き詰まってきた近代資本主義社会の閉塞状況を打破するには何が必要なのかを、ポン・ジュノ監督は真摯に追求する。

寺脇研 @ken_terawaki •2月6日

「スノーピアサー」。欧米からも資本参加を得て38億円の製作費を投じ全世界公開されるこの大作の構えは、そのまま、韓国映画の勢いの表れでもある。世界市場に通用する作品を送り出す一方で、ハリウッド映画に起用される監督も続出だ。その勢いが、この疾走し沸騰する映画には迸っている。

・・・と全然逆なんだけどな。「映画芸術」だとあんな感じになるのかな。

※ネタバレ系では→コチラのブログ記事の「深読み」がおもしろかった。