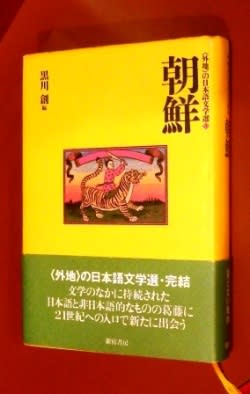

黒川創(編)「<外地>の日本文学選3 朝鮮」(新宿書房1996)は、高浜虚子「朝鮮(抄)」や中西伊之助「不逞鮮人」等、他ではほとんど目にすることがない日本の統治期の日本人と朝鮮人の17作品を集めたアンソロジーです。

私ヌルボが金鍾漢(キム・ジョンハン)という詩人の名前とその日本語詩数編を知ったのも、この本で読んだのが最初でした。

最近この本を久しぶりに読み直して、その詩の意義を再認識しました。

金鍾漢は1914年2月咸鏡北道明川郡(現在は北朝鮮)に生まれました。37年に渡日して日本大学に入学し、卒業後婦人画報社に勤務しながら詩作を続けました。

この本には、1943年7月に刊行された『たらちねのうた』という日本語の詩集から7編が抜粋・収録されています。

読みづらい小説をいくつか読み終えて、箸休めみたいな感じで読みやすそうな詩のページがあったのでなんとなく目に止まったのがそれらの詩です。

一枝について

年おいた山梨の木に 年おいた園丁は

林檎の嫩枝(わかえだ)を接木(つぎき)した

研ぎすまされたナイフをおいて

うそさむい 瑠璃色の空に紫煙(けむり)を流した

そんなことが 出來るのでせうか

やをら 園丁の妻は首をかしげた

やがて 躑躅が賣笑した

やがて 柳が淫蕩した

年おいた山梨の木にも 申譯のやうに

二輪半の林檎が咲いた

そんなことも 出來るのですね

園丁の妻も はじめて笑つた

そして 柳は失戀した

そして 躑躅は老いぼれた

私が死んでしまつた頃には

年おいた 園丁は考へた

この枝にも 林檎が實(な)るだらう

そして 私が忘れられる頃には

なるほど 園丁は死んでしまつた

なるほど 園丁は忘られてしまつた

年おいた山梨の木には 思出のやうに

林檎のほつぺたが たわわに光つた

そんなことも 出來るのですね

園丁の妻も いまは亡(な)かつた

「なんだ、これは!?」という驚きで目がさめたような気分でした。

躑躅(ツツジ)=진달래(チンダルレ)も柳=버드나무(ポドゥナム)も、いかにも朝鮮らしい植物です。国民的愛唱歌「故郷の春」の歌詞にツツジも出てくるし、柳の都といえば平壌のことで、だから例の柳京ホテルもあるわけです。(ヤマナシは、ソウルの特産種の문배나무(ムンベナム)のことかな?)

山梨に林檎を接木するというのが「日韓併合」「内鮮一体」を指すことは隠喩というにはあまりに明らかです。すると「柳は失戀した」とか「躑躅は老いぼれた」とかは・・・。

次は、朝鮮で創刊された日本の国策雑誌『国民文学』の1942年7月号に<徴兵の詩>として掲載されたという詩です。

幼年

ひるさがり

とある大門のそとで ひとりの坊やが

グライダアを飛ばしてゐた

それが 五月の八日であり

この半島に 徴兵のきまつた日であることを

知らないらしかつた ひたすら

エルロンの糸をまいてゐた

やがて 十ねんが流れるだらう

すると かれは戦闘機に乗組むにちがひない

空のきざはしを 坊やは

ゆんべの夢のなかで 昇つていつた

絵本で見たよりも美しかつたので

あんまり高く飛びすぎたので

青空のなかで お寝小便(ねしょ)した

ひるさがり

とある大門のそとで ひとりの詩人が

坊やのグライダアを眺めてゐた

それが 五月の八日であり

この半島に 徴兵のきまつた日だつたので

かれは笑ふことができなかつた

グライダアは かれの眼鏡をあざけつて

光にぬれて 青瓦の屋根を越えていつた

後の「親日派」批判の風潮に大きな影響を及ぼした林鍾国(イム・ジョングク)「親日文学論」(1966)では、先の「園丁」(のち「一枝について」に改題)を全文引用しているそうです。つまり、代表的親日作品として。

「幼年」も、翌1942年5月8日からの朝鮮人徴兵制度実施を宣揚する日本語詩として批判の対象としているとか・・・。

しかし、戦闘機に乗組むにちがひない十年後の坊やはなぜ「青空のなかで お寝小便(ねしょ)」をするのでしょうか? なぜ詩人は「笑ふことができなかつた」のでしょうか?

もっと「わかりやすい」作品が、真珠湾攻撃の日12月8日を歌った「たらちねのうた」です。

待機

雪がちらついてゐる

しんみりしづかに 雪がちらついてゐる

そのなかを ききとして きみたちは

いもうとよ またいとこよ おとうとよ

まなびやへと急いでゐる

ながいながい 昌慶苑の石垣づたひ

雪がちらついてゐる

しんみりしづかに

雪がちらついてゐる ちらついてゐる

いもうとよ またいとこよ おとうとよ

それはふりかかる きみたちのかたに

たわわな髪の毛に ひひとして やぶれ帽子のうへに

十ねんわかくなつて わたくしも

きみたちと 足なみをそろへてゐる

雪がちらついてゐる

たしか きよねんの十二月八日にも

雪がちらついてゐた あれから一ねん

たたかひはパノラマのやうに

みんなみの海へひろげられていつた

そしてきみたちは ごはんのおいしさをおそはつた

またいとこよ いもうとよ おとうとよ

きみたちのうへに 雪がちらついてゐる

雪がちらついてゐる

ながいながい 昌慶苑の石垣づたひ

かくも 季節のきびしさにすなほなきみたちに

あへてなにをか いふべき言葉があらう

雪がちらついてゐる しんみりしづかに

いもうとよ またいとこよ おとうとよ

雪がちらついてゐる きみたちの成長のうへに

ひひとして 雪がちらついてゐる

あの高村光太郎の「十二月八日」や三好達治の「捷報いたる」のような昂揚感は微塵もありません。それどころか、(南富鎭静岡大教授によると)当日の京城には雪はちらついていなかったというではないですか。

雪は「きみたちの成長のうへ」にちらついているのです。

これらの詩に「親日文学」とレッテルを貼って排斥してしまうとは、まさに政治的尺度のみで文学の価値づけをするようなもので、スターリニズムやナチスドイツ、そして現在の北朝鮮と同様のものになってしまいます。

「金鍾漢全集」(緑陰書房.2005)の布袋敏博早大教授の解説によると、研究者として金鍾漢に注目したのは大村益夫名誉教授の論文「金鐘漢について」(1979)が最初だそうです。

大村名誉教授は、その論文の中で次のように記しています。

金鐘漢という文学者の生き方は、抵抗か親日かという二者択一をせまる単眼のみではとらえられぬ複雑な様相を呈している。「大東亜戦争」下に生きた文学者たちの発言を一度当時の時点にもどし、かれらが置かれた状況のもとにおいて相対的に眺めるとき、鐘漢は一面、親日文学者でありながらも一面、抵抗詩人であったことがわかってくる。このことはなにも鐘漢ばかりでなく、同時代に生きた多くの文学者についてもいえることである。金史良とて例外ではなかったはずである。

また、「<外地>の日本文学選3 朝鮮」の編者黒川創さんも解説で次のように記しています。

金鐘漢は、一九四四年九月、三〇歳で急逝する。もし、彼が戦争下を生きぬいて植民地朝鮮の解放を迎えていたなら、この詩人の存在は、「親日」批判とも「転向」批判とも異なる植民地下の文学活動への批評の視座を、もたらすことになったのではないかと想像してみずにはいられない。

上の文中にあるように、彼は1944年9月京城で急性肺炎のため世を去りました。

彼の3歳年下尹東柱(ユン・ドンジュ.1917年生)が福岡刑務所で獄死したのは1945年2月です。

今、尹東柱は韓国では知らぬ人はなく、日本でも多くの人が知っています。彼の有名な作品「序詩」は、

いのち尽きる日まで天を仰ぎ

一点の恥じることもなきを、

木の葉をふるわす風にも

わたしは心いためた。

・・・と、傷ましいほど清冽な言葉を連ねています。

一方、金鍾漢については、「金鍾漢全集」の巻頭で大村益夫さんは彼の「雷」という詩の一節を引用しています。

はんかちのやうに つつましくあらうと希ひ

はんかちのやうに よごれては帰る

どんな心で彼がこういう詩句を書いたか、親日派を批判する人たちの想像力はそこまで及ばないのでしょうか?

彼の遺稿に「くらいまつくす」という詩があります。『民主朝鮮』創刊号に掲載されたのは、戦争後の1946年4月でした。

くらいまつくす

三本の鉉(いと)が切れても

G線上のありあは奏でられる

ぴん止めにされた蝶よ

はかない生命(いのち)よ はばたくがよい

死と生の刃(やいば)の上で

お祈りした三十歳の言葉は

高麗古磁の意匠よりも絢爛であつた

こはれた樂器のやうに

音樂を欲しながら

・・・三本の鉉が切られたような時代状況にあって、残された一本でかろうじて奏でたアリアを、70年後の現代に生きる者たちはどれほど聴き取ることができるのでしょうか?

「一点の恥辱なきことを」自ら希って純粋に生き、獄死した尹東柱だけでなく、このような「親日詩人」にももっと関心が向けられなければならないと思います。

※参考→藤石貴代「金鐘漢論」

※神奈川新聞社の社員だった金達寿は1943年韓国に渡り、京城日報の社員になりますが、そこで前年1月頃から朝鮮に戻っていた金鍾漢と会ったりしています。後に書かれたその当時の回想は「金鍾漢全集」に収録されています。なお、上記文中の『民主朝鮮』は金達寿が創刊した雑誌(文芸誌?)。