今回は、「伊万里 染付 花唐草文大台鉢」の紹介です。

この大台鉢は、前回に紹介した「伊万里 色絵鶴・唐獅子牡丹文大皿」と同じく、昭和54年に買ってきたものですから、これも、今からですと、41年前に買ってきたことになります。

前回の「伊万里 色絵鶴・唐獅子牡丹文大皿」の紹介のところでも書きましたが、私が、古伊万里第1号の「伊万里 染付 草花文油壷」を買ったのが昭和49年ですから、その時点からは、やはり、5年が経過したわけですね。

この頃になりますと、私も、だいぶ、古伊万里が見えるようになってきたようで、無疵のちゃんとした古伊万里を買う自信がついてきたようです。

そんな時に出会ったのがこの大台鉢でした。

もっとも、時代的には、当時は、正式な「古伊万里」とは認められてはいませんでしたが、大きさもあり、作りも丁寧で、なかなか市場には登場しないような伊万里でしたので、正式な「古伊万里」と同等に扱われてはいました。

何度も言うようで恐縮ですが、今でこそ、江戸時代あればすべて正式な「古伊万里」とされていますけれど、当時は、元禄・享保以前の伊万里のみを正式な「古伊万里」と言い、その後の伊万里は、十把ひとからげで「幕末物」と言われていたんです。ですから、当然、この大台鉢も「幕末物」ですよね。

前置きはこのくらいにして、次に、その「伊万里 染付 花唐草文大台鉢」の写真を紹介します。

木製の飾り台に乗せたところ

木製の飾り台から降ろしたところ

立面

見込み面

側面

底面

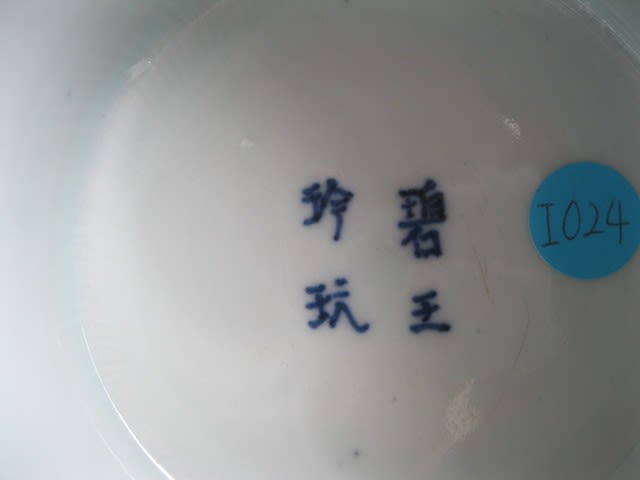

底面に描かれた銘:碧王玲玩

<解説>

思わず、「おみごと!」と言いたくなるような一品です。その堂々たる大きさ! その広い見込み一面に描かれた花唐草の迫力! 一瞬、息を呑みます!

しかも、裏面も縄を積み上げていったように作られ、器の表のみならず裏も手を抜くようなことをしていません。表も裏も、それぞれに十分に鑑賞に耐えられるように作られています。

時代的には、それほど古いものではないですが、その大きさ、その迫力、その手を抜かない真剣な仕事ぶりには感動さえ覚えます。

もともとは何のために作られたものなのかは知らないですが、ミカンでも入れようものなら何キロも入ってしまい、我が家のような少人数の家庭での日常使用には、とても耐えられないでしょう(-_-;)

製作年代: 江戸時代後期

サ イ ズ : 口径;30.5cm 高さ;17.5cm 台底径;14.2cm

追記(令和2年8月19日)

この大台鉢を紹介してから、遅生さんより、

>「碧王玲玩」の銘、初めて見ました。何やら謂れがありそうで、謎めいていますね。

とのコメントが寄せられました。

私としては、この「碧王玲玩」の銘に関しましては、以前、本か何かで見たような気がしてはいたんですが、調べるのが面倒になり、何の調査もせずに紹介してしまったわけです(-_-;)

でも、それでも、少々無責任かなと思い直し、手持ちの資料で調べてみることにしました。

その結果、次のようなことが分かりましたので、追記することにしました。

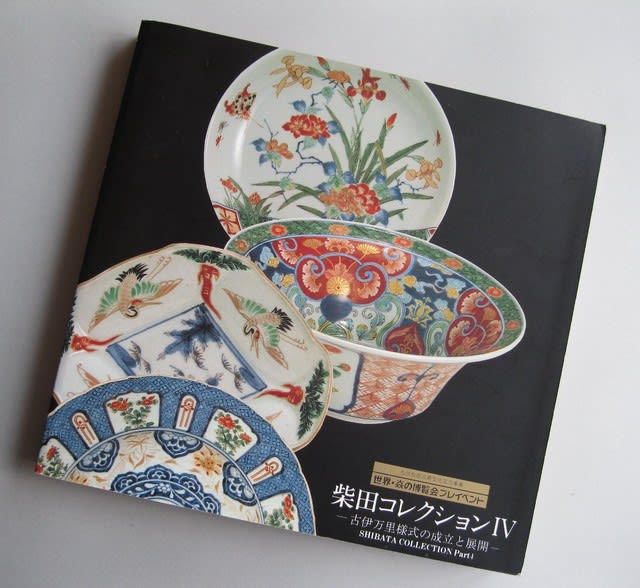

使用した手持ちの資料は、佐賀県立九州陶磁文化館発行の「柴田コレクションⅣ」(以下、「柴コレⅣ」と略称)です。

その「柴コレⅣ」のP.274には、「17世紀末から19世紀中葉の銘款」の例として、次のようなものが載っていました。

「柴コレⅣ」の㊶と㊷の例

この大台鉢に描かれている銘款は、上の例に似ています。左側の2文字は同じですね。

私は、この大台鉢に描かれた銘款を「碧王玲玩」と読んでしまいましたが、正しくは、左側の2文字は、「玲玩」ではなく、「珍玩」だったようです(-_-;)

また、「柴コレⅣ」の㊶については、

「㊶の「球珞珍玩」も、清朝磁器に「球琳珍玩」のように類似の銘款があることから、その影響と考えられる。美しい玉を珍玩する意であろう。㊶の銘の描き方は柔らかな筆で丁寧に書いており、表の唐草文様の筆致(図録P.59の図81)と対応していることが分かる。 (柴コレⅣ:P.272) 」

と解説されていました。

なお、上の解説文の中に出てくる「図録P.59の図81」というものは、次のようなものです。

図81の表面

染付岩草花牡丹唐草文輪花皿(1710~1740年代 口径20.4 高さ3.0 底径12.9)

図81の裏面

また、「柴コレⅣ」の㊷については、

「㊷の「?友珍玩」は第一字が不明であり、他の3点(図録P.64の図93、図94、図録P.137の図257)もそれぞれ書体が異なっており、どれが正字か判断しがたい。 (柴コレⅣ: P.278) 」

と解説されています。

なお、上の解説文に出てくる図は、次のようなものです。

図96(裏面の第一文字が不明な鉢)の表面

染付菊唐草文鉢(1690~1740年代 口径16.0 高さ9.2 底径6.6)

図96(裏面の第一文字が不明な鉢)の裏面

図93の表面

染付菊唐草文 小猪口(1690~1740年代 口径6.7 高さ3.8 底径2.7)

図93の裏面

図94の表面

染付菊唐草文輪花小鉢(1690~1740年代 口径10.8 高さ5.7 底径4.9)

図94の裏面

図257の表面

染付唐子紗綾形文皿(1760~1790年代 口径19.0 高さ3.3 底径10.6)

図257の裏面

以上のことから判断しますと、この大台鉢の銘款は、清朝磁器の銘款の影響を受けたもので、「碧王玲玩」ではなく、「碧玉珍玩」と書かれているものと思われます。その意味するところは、美しい玉を珍玩するというところでしょうか。

なお、上記から分かりますように、図81が1710~1740年代、図96が1690~1740年代、図93が1690~1740年代 、図94が1690~1740年代、図257が1760~1790年代に作られているわけで、その製作年代の範囲は1690年代から1790年代にわたります。従って、この銘款も長期間にわたって使われていたことが分かります。

しかも、立体大物ですから、迫力満点です。少々の大皿では、足元へも寄り付けません(^^;

Dr.Kさんの当時の実力のほどが伺えますね。

「碧王玲玩」の銘、初めて見ました。何やら謂れがありそうで、謎めいていますね。

最大の謎はやはり用途ですね。思うに、外国の影響が強くなった頃ですから、コンポートではないでしょうか。ヨーロッパ貴族の邸宅で同じような品が見つかるかもしれません。

夢を抱かせてくれる逸品です。

これも、大きいので高額ではありましたが、大皿は沢山あるのに、これは珍しかったものですから、思い切って買ってしまいました。

でも、その後、大皿は多く見かけても、このようなものは見かけませんので、思い切って買っておいてよかったと思っています。

「碧王玲玩」は、窯印なのかどうか分かりません。なんか、見たような気もするんですが、不勉強で、調べていません(-_-;)

用途は何だったんでしょうね?

一番近い形としては盃洗がありますけれど、こんなに大きな盃洗はないでしょうからね、、、。

巨大な杯洗のような形ですが、文様の細かさ(特に裏面)に驚かされます

こういった品も存在するんですね、勉強になります。

この品を40年以上に購入されたドクターさんの慧眼も素晴らしいです

直径30cmもあるとなると、メロンとか乗せられそうですね!。

でも、盃洗にしては大き過ぎますよね。

このように大きな台鉢も、たまには見かけますが、裏面にまで、こんなにビッシリと手抜きしないで文様を描き詰めているものも少ないと思います。

私も、保管場所に困るものですから、なるべく大きなものは敬遠しているんですが、このようなものに遭遇しますと、ついつい買ってしまいます(-_-;)

口径が30cm以上もありますので、メロンなども乗りますね(^^;

何のための器でなく、持っていることに意味がありますね。

その根気と緊張感の持続には感動します。

芸術は、或る意味、体力勝負だと聞いたことがあります。

ここまでくると、芸術の域に達しますね!

ホント、何のための器かは問題としなくなりますね。存在そのものに意味が出てきますよね。

しかも、この銘のある品は、皆、桂品ではないですか。

しかもしかも、時代は遡るし。勉強は3文以上の得ですね。

ところで、くどいようですが、やはりこの巨大台鉢の用途が気になります。盃洗はこんなに巨大である必要がないし、酒席ですぐに洗って返すには小回りがきかないので実用的ではないです。

やはり、デーンと置いて、どうだ、と言わんばかりの使い方が合っているのではないでしょうか。

調べてみましたら、伊万里でも、この銘は、意外と古くから使われていることを知りました(^-^;

3文以上得した気分になりました(^-^;

ただ、この大台鉢の製作年代は、やはり、それほど遡らず、江戸後期ですね。

この大台鉢、盃洗ではないですよね。

遅生さんが言われますように、宴席などの中央にデーンと置き、季節の果物などを山と盛って、どうだ、と言わんばかりの使い方をしたのかもしれませんね(^-^;

思わず本をとり出しましたです。

疑問が解けてきますとコレクションもランクUPしますね。

ありがとうございます(^-^;

最近では、小さな文字を読むには、老眼だけでは間に合わず、虫メガネも必要になってきましたので、本で調べるのも億劫になってきました(-_-;)

でも、調べていて、本に似たようなものが出てくると調査にも力が入ってきますね(^-^;

そして、似たような物が本にも出ているということは、この物もまんざらではないのかなと思うようになり、この物がチョッピリランクアップしたような気になって嬉しくなりますね(^-^;