これまではハードウェアの話ばかりでしたが、ソフトウェアの方についても纏めておきます。

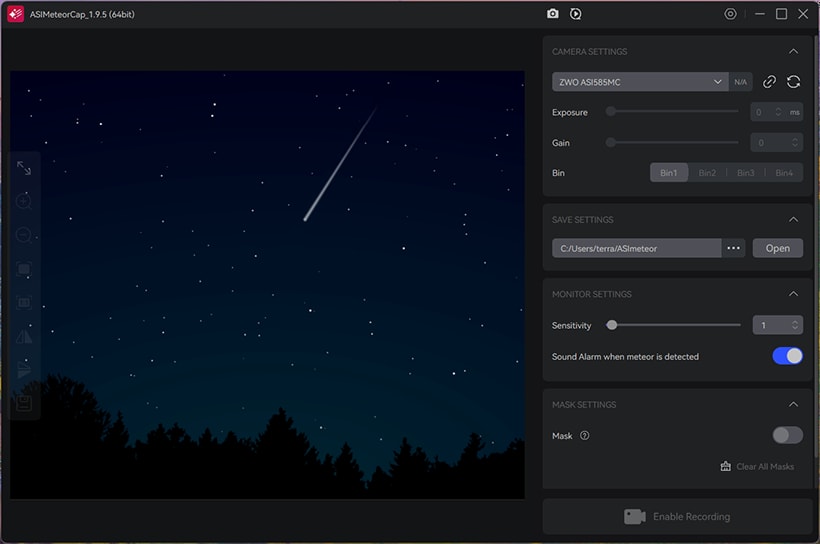

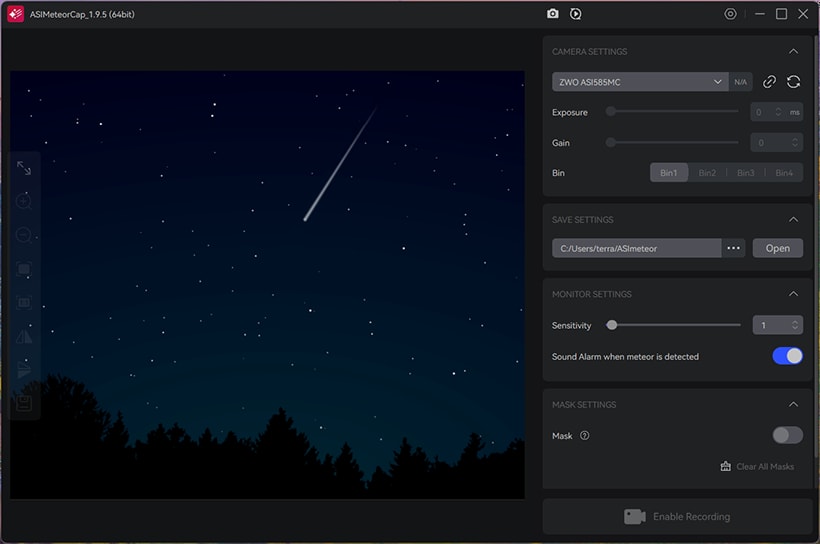

流星撮影時にはZWO社純正のPC用キャプチャーソフト(ASI Studio)を使いますが、その起動時画面がコレです。

ここから使用アプリを選ぶのですが、流星撮影で用いるアプリは、縦方向にスクロールするか、左側にある

選択肢の中から "Wide Field Imaging" をクリックすることで出てくる "ASIMeteorCap" になります。

アプリ名の横にある "Open" をさらにクリックすると、その初期画面が別ウィンドウで開きます。

左側の大きな枠はカメラのモニター映像を表示するエリア、右側は撮影条件等の設定パネルという仕立てです。

で、設定パネルには4つのブロックがあります。

この中の各設定項目について自分なりに把握できたところを記します。

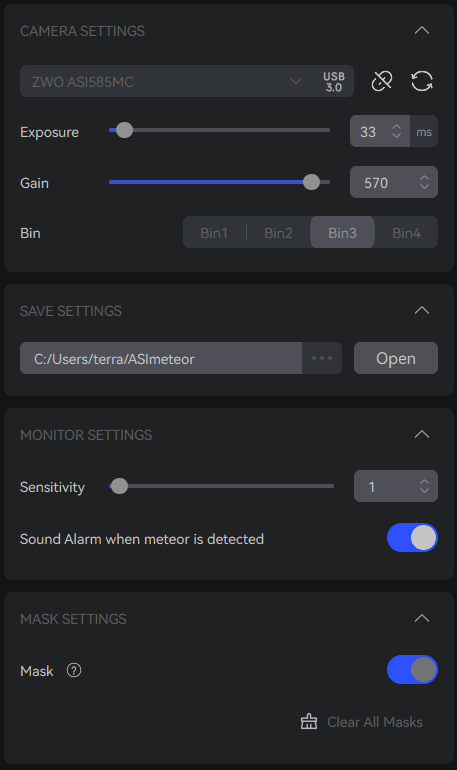

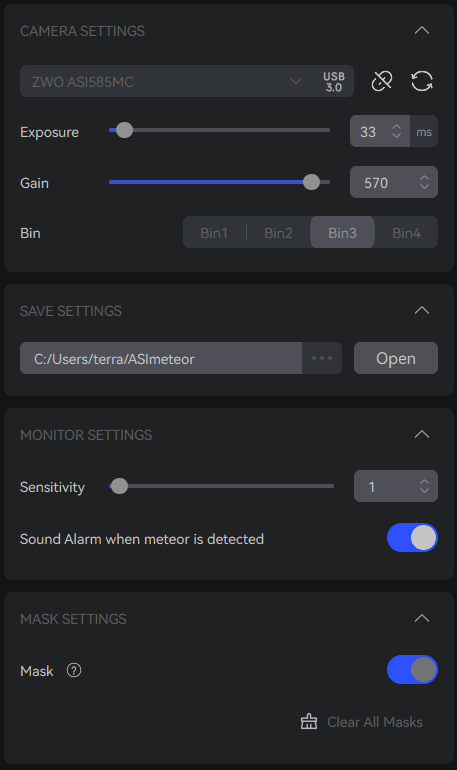

[CAMERA SETTINGS]

CMOSカメラの撮影条件に関わる各パラメーターを設定できます。

既にZWO社製CMOSカメラのドライバーがインストール済であることが前提ですが、PCにカメラをUSB接続すれば

自動的に認識し、このブロックの最上段に機種名が表示されます。その横にある "Connect camera" ボタン を

を

クリックすると画面左のエリアにカメラのリアルタイム映像が表示されるんですが、その前にまずは撮影条件を

設定する必要があります。なお、同じ段の右端の "Scan for new camera" ボタン は新たなカメラを接続した際に

は新たなカメラを接続した際に

再認識させる場合に使うようなんですけど利用シーンがよく分からず、普通なら使うことのないボタンのような

気がします。

その下には基本的な撮影条件が3つ並んでおり、個人的には次のように設定してます。

・Exposure

1フレームあたりの露光時間で、リアルタイム動画撮影の場合は30~50ms(ミリ秒)くらいにしてます。

非力なPCでは露光時間を短くするとフレーム落ち(Discard)が多くなってしまうので注意が必要です。

・Gain

カメラの感度のことで、ノイズが目立たない範囲で最大値に設定するのが基本方針となるでしょうか。

ちなみに最大値である600だとノイジーになるとともに、明るめの星の瞬きが目立つようになってしまい

流星ではないのに動体として誤検出されたりするんで、少し低めの500~570にした方が無難です。

・Bin

ビニングってヤツで、CMOSセンサー中の隣り合った複数の受光ピクセルで検知した光信号を足し合わせ

見掛け上の感度を上げるためのパラメーターです。1だとビニング無しで感度不足って感じなので2か3を

選択してます。記録される動画フレームの画素数にも影響し、ASI585MCではビニング2で1920×1080px、

3で1280×720pxとなります。ビニング4は高感度ですが、画像が粗くなり過ぎて解像度が極端に悪くなる

ようなので、避けた方がいいような印象でした。但し、F値の大きい(光学的に暗い)レンズの使用時は

4を選択せざるを得なくなるかもしれません。

[SAVE SETTINGS]

ここでは流星を検出した場合に、その記録動画の保存フォルダーを指定します。ここは初期設定のフォルダーでも

構わないんですが、深い階層のフォルダーだったので、あらかじめアクセスしやすいフォルダーを作っておいて、

この部分の "..." で再設定した方がイイかも? OpenボタンはWindowsのエクスプローラーで保存先フォルダーを

開く際に使うボタンになります。ちなみに、指定したフォルダーには "CapObj" というサブフォルダーが作成され、

その中に日付を冠した下位フォルダーがさらに作成され、実際の流星動画ファイルが格納されていきます。動画の

格納フォルダーはアプリ起動後に流星を最初に検出した際に自動生成されますが、そのフォルダー名の日付部分は

世界時(UT)ベースで自動生成されるみたいで、例えば日本時間で真夜中の0時にフォルダーが作成されると時差分の

9時間遡った前日の日付が使われるようです。一方、保存される動画ファイル(AVI形式)のタイムスタンプはちゃんと

日本時間で記録されます。

[MONITOR SETTINGS]

流星(というより移動体と言うべきかも)の検出に関わる2つの設定があります。

・Sensitivity

流星の検出感度を制御するパラメーターで、基本的に高値にすると流星の検出能力が上がりますが、

星の瞬きなどを誤検出することが多くなるので、実体験からすると20以下で十分という感じです。

"Exposure","Gain","Bin" の値の組合せによっては1にしても問題無く流星検出できたりしますが、

諸々試行錯誤で決める必要がありそうです。

・Sound Alarm when meteor is detected

流星の検出時に音を鳴らすかどうかの選択パラメーターですが、通常はONで構わないと思います。

もちろんPCのスピーカーの設定もあらかじめONにして音が出せるようにしておく必要があります。

[MASK SETTINGS]

撮影写野内で流星検出の対象外にしたいエリアがあれば、ここをONにしておきます(具体的なエリア設定は後述)。

諸条件の設定後、まず "CAMERA SETTINGS" 内の "Connect camera" ボタン をクリックすることで、ウィンドウの左側の

をクリックすることで、ウィンドウの左側の

エリアにリアルタイム映像を表示させ、レンズのフォーカス・絞りリングを操作して星がしっかり写るようにした後、

三脚ヘッドの操作で構図を決めますが、その際にカメラを上下左右に動かすと写野内で星が動いて動体として認識され

音が鳴るので、正しく検出されることを確認することができます。この時点ではまだ動画保存機能はOFFの状態なので、

全ての準備が整ったら一番下の "Enable Recording" ボタンをクリックします。それで自動流星検出&動画記録機能が

働きだし、写野内で動体(流星以外に飛行機や鳥なども含む)が検知された時のみ動画ファイルが保存されます。

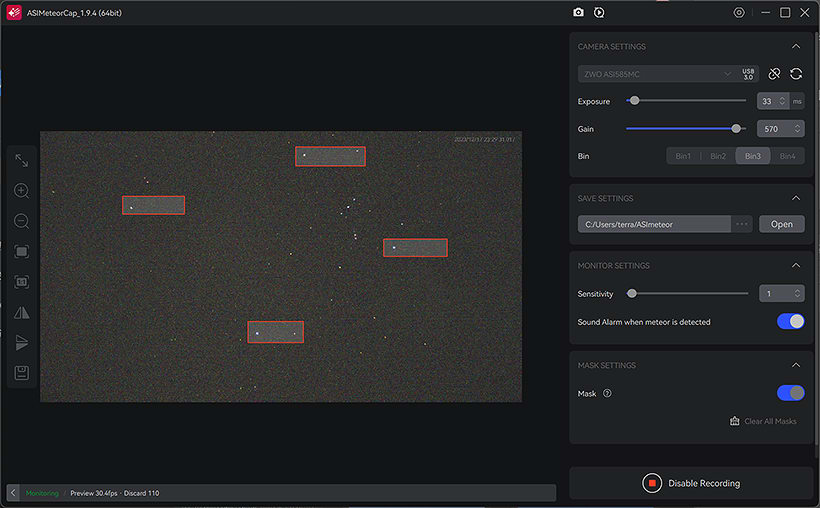

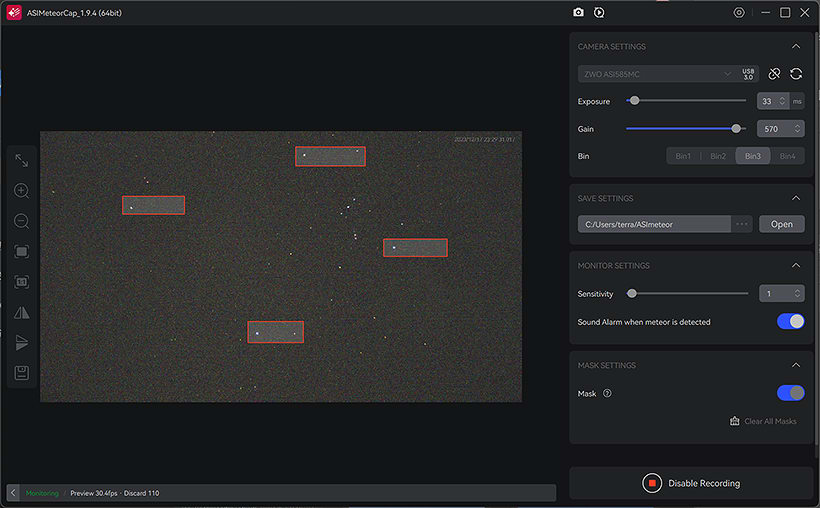

で、操作中の画面はこんな感じ。

左のエリアに映っている映像に赤い枠がありますが、これは動体の検出対象外となる部分で、任意に設定できます。

設定は映像上でマウスの左ボタンドラッグ操作により行います。特に明るい恒星は気流の影響で瞬きが激しいことがあり、

それが動体として検出されたりするので、それを囲うように赤枠(Mask)を設定しておくと瞬き由来の誤検出が防げます。

地上の夜景を取り入れた場合に、クルマや列車あるいは高い建造物に付き物の点滅灯などの検出防止にも役立ちます。

その機能を使いたい場合は、"MASK SETTINGS" ブロックにある "Mask" の選択パラメーターをあらかじめONにしておく

必要があります。なお、通常の三脚にカメラを載せた場合、いわゆる日周運動で写野内の恒星が徐々に東から西へ

動いていってしまうので、恒星の移動方向に少し余裕を持たせた長方形の枠にしておくのがよいと思います。

時間経過とともに恒星が赤枠内から外れたら、その枠にマウスカーソルを合わせてから左ボタンのドラッグ操作で

枠全体を動かすことができ、対象となる恒星の瞬きの不検出時間を延長させるようなこともできます。

また、赤枠内でマウスを左クリックして枠線をハイライト表示させた後に右クリックすると "Delete selected" という

ポップアップが表示されるので、それを左クリックすると個別にMask枠のクリアができるようになってました。

もし全てのMaskを一括クリアしたい場合は "MASK SETTINGS" ブロック内の "Clear All Masks" をクリックします。

以上、"ASIMeteorCap" の基本操作について長々と記述しましたが、実際の操作は概ね感覚的に掴みやすい印象なので、

さほど難しくはありませんでした。

(まだつづくかも?)

<おまけ>

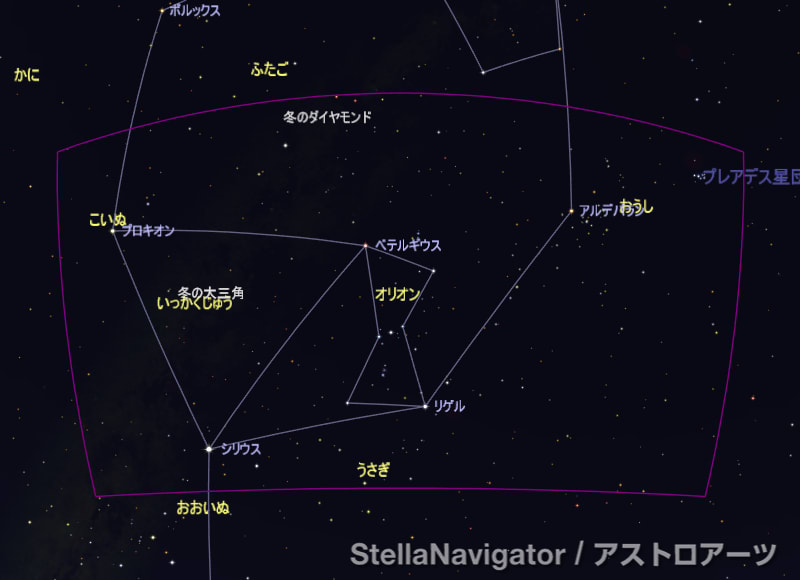

2024年1月2日宵~3日未明に捉えた比較的明るい流星3つがこちら。