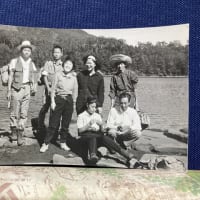

シマザクラの花を訪れたオガサワラシジLycaenopsis(Celastrina)ogasawaraensis

小笠原母島乳房山Aug.1, 1988

・・・・・・・・・・・・・・

■Celastrina [J.W.Tutt,1906] ルリシジミ(亜)属

★♂交尾器の特徴:Dorsamは全体として背腹に丈高いが、ring下半部はごく短かく、tegumen側面が極めて幅広い。Sociusは鍵状になり、下方および内側に鋭く屈曲する。PhallusのSaccusは短かくほとんど発達しない。Valvaのampula(白水1960年の表記、Eliot and Kawazoeでは個別の部位表記無し)後縁は腕状に分離して伸長する。

★ルリシジミ節(広義のルリシジミ属)のうち、狭義のルリシジミ属に相当する。Eliot & Kawazoeでは15種。うち、主にアジアの熱帯地域に分布する4種(下記①~④)を除く11種は、ルリシジミ属(広義)としては例外的に北半球温帯域(東アジア大陸部と小笠原諸島を含む)に分布の中心を為し、♂交尾器形状が互いに酷似している。

熱帯アジアを中心に分布するCerastlina(亜)属の種

①lavendularisホリシャルリシジミ(ヒマラヤ地方、南インド、スリランカ、インドシナ半島、中国大陸、台湾、スマトラ、フローレス、セレベス、北モルッカ、ニューギニアなどに12亜種)。

*他種とはかなり異なる独自の♂交尾器形状を示す(私見では別亜属または別属に置くことも可能と思われる程度に相違する)。

②philippina(フィリッピン、インドネシア、チモール、モルッカ、ニューギニアに6亜種)。

③algernoni(フィリッピンとボルネオに2亜種)。

④acesina(ニューギニア)。

以下、Eliot & Kawazoeを基に、(Celastrinaのうち上記4種を除く)ルリシジミにごく近縁な11種について再編列記しておく。●印は写真を紹介した分類群。

1:ルリシジミargiolus 14亜種 ユーラシア(北アフリカ、日本、台湾、ルソン島などを含む)、北‐中米。

スギタニルリシジミ-ウラジロルリシジミsugitani-hersilia complexとの♂交尾器相違点

>Ring下半部が心持ち狭い。Juxtaは余り大きくない(valvae内に収まる)。側面から見たsociuncusの鋭突部末端は、本体側出っ張り部分より上方で終わる。

種arugiolusルリシジミが全北区に広く分布。北米東部でハルカゼルリシジミ、東アジアでスギタニルリシジミ-ウラジロルリシジミcomplexと混棲、便宜上、旧大陸亜種群(10亜種)と新大陸亜種群(4亜種)に分けられる。

オガサワラシジミは、それら(ルリシジミ各亜種、ハルカゼルリシジミ、スギタニルリシジミ-ウラジロルリシジミcomplex)の何れか、あるいはそれらの共通祖先集団との血縁関係を持つ。色調や斑紋については、東アジアのもう一つの集団、アリサンルリシジミ近縁種群との関連も念頭に置くべきである。

ルリシジミarugiolus旧大陸亜種群14 亜種は、3グループに大別できる。

>Argiolus亜種群:ヨーロッパ・北アフリカ・中東など、ユーラシア大陸西半部。

>Ladonides亜種群:日本を含む極東アジア(周日本海地域、長江流域周辺地域など)。

>Kollari亜種群:ヒマラヤ地方とその周辺域。

僕の写真の帰属分類群についての検証は行っていないが、暫定的に次の各亜種に配分しておく。

>日本産=Ladonides亜種群のladonides

>湖北、陝西、四川省および雲南省大理産=Ladonides亜種群のcaphis

>雲南省梅里雪山産=Kollari亜種群のiynteana

後者は、殊に季節的変異が著しく、同所に混在するスギタニルリシジミ-ウラジロルリシジミcpmplexや、別(亜)属のタッパンルリシジミやサツマシジミなどとの間に特徴(白色部の出現など)が並行して出現することから、ときに区別が難しい。僕としては、細部の相違点の比較よりも、まず感覚に頼っている。概ね当たっているのではと思っている。

今回はルリシジミargiolus、次回はスギタニルリシジミーウラジロルリシジミcomplex、そのあとオガサワラシジミ、アリサンルリシジミ種群を予定。内外産の多くの写真を所持しているが、探し出すのに膨大な時間と手間を有するかめに、とりあえず現時点で手許にある写真のみを紹介していく。

・・・・・・・・・・・・・

>1a:ssp.argiolus

ウラル山脈以西のユーラシア大陸(ヨーロッパのほぼ全域)

>1b:ssp.mauretanica

サハラ砂漠以北のアフリカ大陸(アトラス山脈周辺)およびマルタ島

>1c:ssp.hypoleuca

トルコ~キプロス~中東北部~中央アジア~ヒンドゥクシュ~サヤン山脈

>1d:ssp.bieneri

東シベリア(バイカル地方など)

>1e:ssp.ladondes ●

中国東北部、朝鮮半島、ロシア沿海地方、日本列島

ルリシジミ L(C.)argiolus ladonides

千葉県君津市 Apr.23,1978

ルリシジミL.(C.)argiolus ladonides

千葉県丸山町 Jul.4,1979

ルリシジミL.(C.)argiolus ladonides

北海道上士幌町 Aug.5,1982

ルリシジミL.(C.)argiolus ladonides

長野県白馬村 Jul.10,1985

ルリシジミL.(C.)argiolus ladonides

新潟県浦佐市 Apr.25,2020

>1f:ssp.cuphius ●

中国大陸の大半の地域(横断山脈以東および以南=長江流域とその周辺地域)と台湾

日本海周辺地域産la との区別は良く把握していないのだけれど、(梅里雪山を除く)中国大陸産を統括してこれに当てておく。

ルリシジミL.(C.)argiolus cuphius

湖北省宣昌~恩施 May 6,2009

Vicia属(クサフジ類似種)の新芽に産卵。

ルリシジミL(C.)argiolus cuphius

四川省天全県二朗山 Aug.4,2009

ルリシジミL.(C.)argiolus cuphius

四川省天全県二朗山 Aug.4,2009

ルリシジミL.(C.)argiolus cuphius

四川省宝興県東拉渓谷 Aug.7,2010

右はタッパンルリシジミ

タッパンルリシジミL.(Udara)dilecta

四川省宝興県東拉渓谷 Aug.8,2010

タッパンルリシジミの項に入れ忘れたので追加

ルリシジミL.(C.)argiolus cuphius

雲南省大理蒼山中腹 Jul.12,2007

ルリシジミL.(C.)argiolus cuphius

雲南省大理蒼山中腹 Jul.12,2007

翅表は典型的ルリシジミだけれど、裏は微妙、、、、ルリシジミで良いのだろうか?

ルリシジミL(C.)argiolus cuphius

雲南省大理蒼山中腹 Jul.12,2007

ルリシジミL.(C.)argiolus cuphius

雲南省大理蒼山中腹 Jul.12,2007

12‐14と同じ所にいた♀。紋の形がやや疑問だけれど、消去法でルリシジミだろうなあ。裏面基半部の青色鱗粉は個体により出現程度が異なるが、本集団はかなり顕著に表れる。

ルリシジミL.(C.)argiolus cuphius

雲南省大理蒼山中腹 Jul.12,2007

ルリシジミL.(C.)argiolus cuphius

雲南省大理蒼山中腹 Jul.12,2007

産卵行動を行っているのは、半蔓性植物(確かニシキギ科クロヅル属の一種だったと記憶)の成葉。蕾や新芽に産付することの多いルリシジミとしては、やや例外的かも。

>1g:ssp.sugurui

フィッリピン・ルソン島固有亜種。北方系のルリシジミ種群(ルリシジミ、スギタニルリシジミ-ウラジロルリシジミcomplex、アリサンルリシジミ類似種群)の中では、唯一アジアの熱帯域に生息する種。同様な例=極東系の種のルソン島への進出は、ベンゲットアゲハ、ルソンカラスカラスアゲハ、ルソンオジロクロヒカゲなどでも知られるように、(遺存種か進出種かの判断はともかくとして)興味深いテーマでもある。早い話オガワワラシジミの場合も、それと軌を一にするパターンと思われる。

>1i:ssp.kollari

ヒンドゥークシュ~ヒマラヤ西部

>1j:ssp.iynteana ●

ヒマラヤ中‐東部、インドシナ半島北部、中国西南部?

雲南省北部産を暫定的にこれに当てておく。

*学名の綴りは記載時のエラーに基づく(本来はjynteana?)可能性が強いが、確証がないために有効となる。

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永 May 6,2013(左個体、右はウスズミツバメシジミ*♀)。前翅に淡く白紋が現れ、翅頂部が黒い。氷河から流れてきた川岸の水溜りに吸水に訪れ、対岸の草地で訪花する。

*Cupido(Everes)argiades diporidesまたはC.(E.)fuegelii

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永 May 6,2013

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永Sep.12,2010

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永Sep.12,2010

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana(ほかother Blues)

雲南省梅里雪山明永 Jul.2,2012

川岸の水溜りにて。チベットウスルリシジミ、ウンモンクロツバメシジミ、ルリシジミ。この川岸の水溜り&草地で見られるBlueは、チベットウスルリシジミ(ヒメシジミ節)、ウラミドリヒメシジミ(ヒメシジミ節)、ヤマトシジミ(ヤマトシジミ節)、ウスズミツバメシジミ(ツバメシジミ節)、ウンモンクロツバメシジミ(ツバメシジミ節)、ホシボシツバメシジミ(ツバメシジミ節)およびルリシジミ節のルリシジミ、ウラジロルリシジミ(スギタニルリシジミ?)、オオアリサンルリシジミ(他種よりも一回り以上大きい)、タッパンルリシジミ、ヤクシマルリシジミ(?)等。

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永 Jul.9,2012

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永 Jul.9,2012

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永 Aug.11,2011

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana(右はウンモンクロツバメシジミ)

雲南省梅里雪山明永 Aug.11,2011

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永Sep.11,2010

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永Sep.11,2010

あくまで“一応”という訳注付きでルリシジミと同定。

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永Sep.11,2010

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永Sep.11,2010

ルリシジミL.(C.)argiolus iynteana

雲南省梅里雪山明永Sep.11,2010

>1k:ssp.ladon

北米

>1l:ssp.echo

北米

>1m:ssp.cinerea

北米

>1n:ssp.gozora

中米

以下、次回以降に。

2:ハルカゼルリシジミebenina 北米東部

3:オガサワラシジミogasawaraensis 小笠原●

4:ウラジロルリシジミhersilia ヒマラヤ東部‐中国西南部‐中国中部(5と同一種?)●

5:スギタニルリシジミsugitanii 北海道-本州-九州-朝鮮半島-台湾-中国中部‐西南部●

6:オオヒマラヤルリシジミgigas ヒマラヤ西部

7:ニセアリサンルリシジミhuegelii ヒマラヤ西部‐中部

8:アリサンルリシジミoreas ヒマラヤ東部‐中国西南部‐中国中部‐台湾‐朝鮮半島

9:オオアリサンルリシジミ perplexa 四川西南部●

10:morsheadi 中国西南部

11:filipjevi 日本海北岸地域

・・・・・・・・・・・

(ほかの蝶でも同様のことが言えるが)中国西南部のルリシジミは、バリエーションが多彩な上に、類似種が数多く混棲していて、夫々が並行的に変異を示すため、判別が難しい。実のところ、半ばお手上げの状態である。我ながら情けなくなってくる(諸兄は識別の自信おありだろうか)。

その組み合わせの多くは別属(細分時)に跨っているわけで、もちろん交尾器を見れば100発100中で判別がつくのだけれど、写真(翅、ことに裏面の模様)での判別はまるで自信がない。

日本本土産については、それほど問題はない。唯一同じ系統に属するルリシジミとスギタニルリシジミは外観が全く異なっているので間違えようがない(九州産ではそう簡単には行かないが)。

その他の類似種、ヤクシマルリシジミとタッパンルリシジミは基本南の蝶だから、日本の多くの地域に於いては原則除外して良いだろう。もちろん地域によってはヤクシマルリシジミの北上に鑑み一応念頭に置いていなければならないし、タッパンルリシジミには余程のことが無いと遭遇しないだろうけれど、南部ではあり得なくはないので、頭の片隅にはおいていなければならない。とはいってもほとんどの場合ルリシジミに見える蝶は(ヤマトシジミ・シルビアシジミ、ツバメシジミなど初歩段階の区別はともかくとして)まず間違いなくルリシジミそのものであり、細かい比較ポイントなどをチェックしだすと、かえってこんがらがる要因にもなるので、無視したほうが良いかも知れない。

中国大陸産、ことに南部産になると、そうは行かない。

ルリシジミ自体が複雑なバリエーションを有するうえ、ルリシジミとスギタニルリシジミの区別(後者は後述するように“ウラジロルリシジミ”と“オオスギタニルリシジミ”が混在)が意外に困難である。それにアリサンルリシジミとその類似種が加わる。

これら北半球広域(ルリシジミ)と東アジア冷温帯域に分布する各種は、互いに血縁が近いだけに、かえって区別点が明瞭に示されているという傾向があり、集中してチェックするならば、案外スムーズに区別がつく。むしろやっかいなのは、系統が離れた、別(亜)属に置かれる幾つかの類似種(いずれも南方系広域分布種)と分布が重なっている場合である。

一応狭義のルリシジミ属Celastrinaに含まれるが、♂交尾器の形状から見て、おそらくかなり離れた系統に位置すると思われるホリシャルリシジミL.(C.)lavendularis、および上述した別属のタッパンルリシジミL.(U.)dilectaとヤクシマルリシジミL.(A.)puspaが、その対象となる。

ちなみにタッパンルリシジミとヤクシマルリシジミの区別は、もしかすると実はごく簡単で、後翅裏第6室黒点がごく明瞭で第7室黒点とほぼ同じ(ときに上回る)大きさなのがタッパン、後翅裏第6室黒点を欠くか第7より明らかに小さいのがヤクシマ、、、、少なくても僕がチェックしたほぼ全ての個体は、それで判別可能なように思われるのだが、それで当たっているのだろうか?それに従えば、前回4枚セットで示した上2枚の左(屋久島)はヤクシマルリシジミ、右(梅里雪山)はタッパンルリシジミということになる。

これら3種は、それぞれ広い分布圏の北縁辺りで、真正ルリシジミの分布圏南縁集団と混在している(概ね中国大陸中~南部)。僕個人の感覚では、ルリシジミもタッパンルリシジミもヤクシマルリシジミも、それぞれの種のイメージのようなものを既に捉えているので、細部はとりあえず無視して、全体的な印象に沿って区別が出来る(それで概ね当たっていると思う)。でも、ホリシャルリシジミには、(僕個人にとっては)イメージが無い。

必ずしもルリシジミの特徴を示さない、すなわち後翅裏面後角付近の2紋が連続し、第4室黒紋が顕著に変形した、かつタッパンでもヤクシマでもないと思われる個体の一部は、ホリシャルリシジミなのかも知れない。本項はホリシャルリシジミという選択肢なしで進めていくので、怪しいのはホリシャルリシジミの可能性もあるということを念頭に置いてもらいたい(もっとも真正のルリシジミ自体個体変異が顕著なので、細部の特徴のみで同定することは危険である)。

と言うことで、ルリシジミ節(広義のルリシジミ属)のうち、タッパンルリシジミ、サツマシジミ、ヤクシマルリシジミ各属(狭義)を除いた真のルリシジミ属(狭義)は、南方に広く分布し♂交尾器の形状が他の各種と顕著にことなるホリシャルリシジミ(および熱帯アジア産数種)と、北半球広域および東アジア温帯に分布し互いに♂交尾器の基本形状が共通する真正ルリシジミ種群(ルリシジミ、スギタニルリシジミ&ウラジロルリシジミ、オガサワラシジミ、アリサンルリシジミ類似各種)から成っている。

今回は、その中の真の「種ルリシジミ」(周極分布する1種14亜種)の写真撮影個体を紹介した。

♂交尾器の細部の形状にはそれぞれの亜種ごとに特徴が示され、捉え方次第では更なる種分割も可能なのかもしれないが、実態は良く分かっていない。

Eliot & Kawazoeは、「種ルリシジミ」を、便宜上旧大陸亜種群(10亜種)と新大陸亜種群(4亜種)に分け、旧大陸産10亜種を、(大雑把に言って)ヨーロッパ周辺地域のargiolus亜種群、ヒマラヤ周辺地域群のkollari亜種群、極東アジアのladonides亜種群に大別した。本ブログでの紹介写真個体は、亜種iynteana(kollari亜種群)、亜種caphis(ladonides亜種群)、亜種ladonides(ladonides亜種群)に振り分けたが、むろん正否の確証はない。

新大陸産に関しては、上記4亜種とは別に、東海岸産のebenina(前回の項では和名をアパラチアルリシジミとしておいたが、ハルカゼルリシジミと変更しておきたい)1種だけ独立種として扱っている。温帯夏緑樹林に棲息する年1化(春に出現)性の種、ということで、東アジア(ことに日本本州産)のスギタニルリシジミに対応する。

北米産の他の生物でも共通する事例として、東海岸アパラチア山系周辺の植生環境や生物相は、東アジアのそれに極めて類似するという傾向がある。東(アパラチア山系)はより古い地史的時代において東アジアとの関連を持ち、西(ロッキー以西、カスケード山脈など)は、より新しい時代に於いて、東アジアとの関連性を示す。

参考として植物のミズバショウの例を挙げると、ミズバショウ属は日本海周縁北部地域固有のミズバショウ(仏炎苞が白色)、北米大陸西北岸に固有のアメリカミズバショウ(仏炎苞が黄色)の2種から成り、それに極めて近縁のゴールデンクラブOrontium aquaticum(仏炎苞を欠く)が北米大陸東部に分布している。西海岸の集団は、比較的新しい時代に東アジアの集団から分離した種、東海岸の集団は、より古い時代に、それらの共通祖先から分化した種の末裔というわけである。

ルリシジミ近縁種群に置けるeveninaハルカゼルリシジミの存在も、そのパターン(ほかにカエデ属ウリカエデ節、ユリノキ属等々、多数)に当て嵌まるわけで、なおかつ東アジアにおけるスギタニルリシジミ-ウラジロルリシジミと対応する(本州のスギタニルリシジミ同様年一化で食草が限定される)わけだが、外観がスギタニルリシジミ(殊に本州産)に似た集団は西海岸の典型ルリシジミの一部(亜種luchia)に見出され、東海岸のeveninaの外観は一般のルリシジミとさほど変わらないという逆転現象を呈していることは、興味深い。