△赤谷山に登った後、△笠ヶ城山へ向かいました。

期待していたモミジ谷の紅葉はまだまだ先の様でした・・・残念。

△笠ヶ城山 669m

△三等三角点

点名:笠ヶ城(かさがしろ)

標高:668.85m

△一山(ひとつやま)も紅葉が伺え、

周囲も色付いていました。

復路は観音屋敷跡ルートを取り、爽快な尾根を一気に下山しました。

2017.11.5(日)

△笠ヶ城山

△笠ヶ城山

行程:△赤谷山より・・・R29=皆木種落入り口=△笠ヶ城大谷登山口Pー△笠ヶ城山ー観音屋敷跡ー作業道ー峠登山口ー大谷登山口P=R29=山崎IC=(中国自動車道)=神戸三田IC=自宅

1/25000地形図:『音水湖』

メンバー:ご近所のIさんご夫妻、夫、私

☆一か月前の調査登山以来の△笠ヶ城山。

二つの台風を経て、山は荒れていないかしら、と心配したものの、

赤谷山同様、台風後の大きな崩れや荒れなどは無く、気持ち良い登山が出来ました。

何より、こんな身近に宍粟50名山ファンがおられたことは私にとって大きな喜びでした。

また機会があったら、Iさん方と一緒に宍粟の山を愉しみたい、と心から願っています。

*********************************

ノアザミ(キク科)

ヨメナ(キク科)

△赤谷山に登りました。

△赤谷山 戸倉峠側登山口

ブナの葉はすっかり落ち、山の中は明るく展望が良好です。

積もった落ち葉をかさかさ踏みながら尾根を登りました。

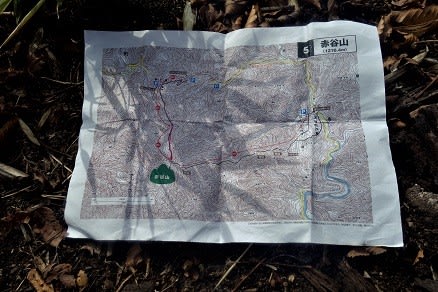

ふと足元に折りたたまれた地図が落ちていました。

しっとり朝露に濡れていたので・・昨日までの登山者が落とされたのでしょうか。

この後、偶然にも突然の出会いがあり、道連れが出来ました。

△赤谷山 1216m

△二等三角点

点名:落折(おちおり)

標高:1216.57m

今日は東側から氷ノ山を眺望します。

双眼鏡を覗くと、三ノ丸の避難小屋(赤い屋根)と頂上小屋がばっちり判りました。

少し休んで同じルートを下山。

ブナに蛍光ピンクのマーキング・・・

高い位置に塗布するということは、積雪後に登る為の作戦でしょうか。

複雑な気持ちです。

ひときわ赤いカエデ

秋の赤谷山も良いですね・・・

でも確実に季節は進んでいるのでしょう。

(植物)

ヤマゴケの芽

ブナ(ブナ科)の実

☆今年はたくさん実が落ちている様です。

この殻の中にはまだ実が詰まっています。

アズキナシ(バラ科)の実

☆梨の様なざらっとした食感。

スギゴケ(スギゴケ科)

スギゴケはいつ見ても青々と瑞々しいですが、紅葉や「枯れ」は無いのでしょうか。

2017.11.5(日)

△赤谷山(宍粟市)

△赤谷山(宍粟市)

行程:自宅=(中国自動車道)=山崎IC=R29=新戸倉トンネル手前P

ー赤谷山 戸倉峠登山口ー△赤谷山ー戸倉峠登山口ーP=・・・・

1/25000地形図:『戸倉峠』

宍粟50名山ルートマップ「赤谷山」

メンバー:夫・私・途中からご近所のIさんご夫婦と合流

☆連休3日目は朝から快晴。

早朝に三田を出発し、赤谷山を目指しました。

尾根を登っていると、前方に二人の登山者。

近付いたので挨拶をすると、何と!!振り返った方々は

近所のご夫婦でした!

(人に会うのが稀な宍粟市の山中、しかも近所の

方に会うというのはさらに希少な確率。お互いにすごい驚きでした。)

今年の夏から登山を始めたばかりというお二人は、

既に宍粟50の氷ノ山(1)~船木山(4)を登り、

今般、№5の赤谷山へ登りに来られた、とのことでした。

下山後、我々がもう一座、予定をしていた山へお誘いすると、

「行きます!」のひとつ返事。

頼もしい道連れと共に29号線を南下し、次の山へと向かいました。

林道も落ち葉でいっぱい。

次に来るのは雪の季節でしょうか・・

(今日はIさん達以外には誰も会わず、静かな赤谷山でした。)

紅葉の進み具合を見に、

母子大池、池畔へ老母を誘って行きました。

先月に来た時よりも紅葉が進み、日当たりの良い場所は

もみじが真っ赤に紅葉していました。

これからますます色付きも深まることでしょう。

イロハモミジ(カエデ科)

黄葉した、タカノツメ(ウコギ科)の落ち葉

このあと、瞬く間に雨が降り出し・・急いで車へ戻りました。

2017.11.4(土)

三田市母子大池へ散歩

三田市母子大池へ散歩

△鉢伏山に登りました。

バス停「鉢伏」(氷ノ山・ホードー杉方面登山口)から入山

色とりどりの落ち葉を踏みしめながら、自然林を登ります。

イタヤカエデの黄葉

稜線がちらちら見え出し、明るくなってくると・・

広大なススキの稜線、斜面

思わず写真を撮ります・・

ススキの中のハイウェイ

ススキと紅葉の山々

△氷ノ山(中央のピーク)を望む。

おそらく、頂上は多くの人で賑わっていることでしょう・・

氷ノ山の頂上避難小屋もどうにか肉眼で確認出来ました。

前方は目指す△鉢伏山

『△氷ノ山山頂まで5.5km』の標柱で△氷ノ山を振り返る。

鳥取県側はどの山も紅葉に彩られていました。

小代越(おじろごえ)

このピークは△高丸山1070.2m

木道、下はウッドチップが敷き詰められています。

△鉢伏山 1221.6m登頂。

△三等三角点

点名:鉢伏(はちぶせ)

標高:1221.6m

頂上から少し下がった場所に、大きなケルンのあるピーク。

ラクダの背みたいな稜線を下りて戻ります。

午後の陽に照らされ、金色に輝くススキ

思わず何枚も撮影

きれいなモミジの葉を拾ったり、どこの温泉に寄ろうか・・などと話しながら下山。

2017.11.3(金)

△鉢伏山(養父市・美方郡香美町)

△鉢伏山(養父市・美方郡香美町)

行程(往復):三田西IC=(舞鶴若狭自動車道)=(北近畿豊岡自動車道)=R9=県道87号線=バス停鉢伏

=登山口(P)-氷ノ山/ホードー杉・鉢伏分岐鞍部(1019m)ー小代越ー△高丸山ー△鉢伏山

(※登山口周辺は私有地の為、駐車禁止ですが、土地主の方のご好意で駐車を許可いただきました。)

地図:昭文社 山と高原地図『氷ノ山』

メンバー:夫・私・娘

☆珍しく娘が山行に同行することになりました。

「ススキ、紅葉、大展望が満たされる、緩やかな高原ハイクがしたい・・・」

という娘のわがままな希望から、△鉢伏山を選びました。

連休初日の晴天だけに、人が多いのでは・・と予想しましたが、出会ったのは5~6人程度。

静かで広大な稜線、そして大展望の山頂を独り占め出来た、のんびり贅沢な一日でした。

*************************************

(植物他)

メタカラコウ(キク科)

ゲンノショウコ(フウロソウ科)

ホオノキ(モクレン科)の黄葉

イタヤカエデ(カエデ科)の黄葉

ミツマタ(ジンチョウゲ科)の蕾

マムシグサ(サトイモ科)の実

ウメバチソウ(ユキノシタ科)

リンドウ(リンドウ科)

迷彩のアマガエル

アカハライモリ(イモリ科)

△石金山に登りました。

△石金山 508m

△三等三角点

点名:石金山(いしかねやま)

標高:508.3m△

△笠形山ー△千ヶ峰間を一望

△白山(西脇)・△妙見山(西脇)方面

台風で落ちた、杉・檜の枝が緑のじゅうたんになっていました。

また来月!

カモジゴケ(シッポゴケ科)

☆小さな束により形成されている苔ですが、「かもじ」とは言いえて妙。

コウヤボウキ(キク科)

アケボノソウ(リンドウ科)

☆台風ですっかり終わったと思ってたら、

先月より小ぶりなものが沢沿いに咲いていました。

2017.10.31(火)

△石金山

△石金山

行程:自宅=県道141号線=R175=小新屋観音P-△石金山ーP=県道77号線=川北=R176=自宅

1/25,000地形図:『中村』『谷川』

☆晦日になってしまいましたが、今月も無事、△石金山へ登りに行きました。

ここ数カ月、曇天続きでしたが今日は快晴で360度の展望が得られました。

****************************

(寄り道)

今日は帰途に篠山は川北で畑仕事中の友達、ちよみさんを訪ねました。

「川北」は丹波黒(黒豆)で一番有名な場所です。

初めて訪れたちよみさんのご実家の畑からは、白髪岳、高城山、弥十郎、三嶽・小金が岳・・・等々

周囲ぐるりと篠山、丹波の山々が眺望出来ました。

早朝、一帯が丹波霧に覆われた様子が想像され、この地にてこの豆あり、と得心しました。

丹精されたお野菜、ありがたく味わっていただきたいと思います。