午後から妻と買い物に。

その後、暫らく振りに我が家の愛犬「ナナ」を買ったペットショップに。

そこで見て来たのが、写真の「ヒョウガラモドキ」というトカゲ。

体長12~3センチ位で全身が豹柄。

値段は12800円。

性格は、かなりおとなしいとのこと。

だいぶ大きくなったミニうさぎもいた。

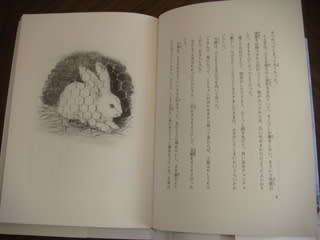

下の写真のミニうさぎは我が家のミニうさぎ「みみ」。

散歩が大好きで、神社の杉林で私と駆けっこもした。

追いかけると逃げ回り、でもけして遠くには逃げなかった。

遊び疲れると自分で家に帰ってきて、勝手に家に入り、思いっきりごろんと横になった。

娘が高校を卒業し、仙台の専門学校に入学した時、寂しさのあまり、アパートで

飼ったものだ。

・・・・・・・でも、もう4年前に亡くなってしまった。

我が家の家の中は、まだまだ「ミミ」の思い出がいっぱい残っている。

そこらじゅうかじった痕がそうだ。

でもたくさんいい思い出ばかり残してくれた「ミミ」・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・end

『 雪冴えし・流れ淀みて・最上川・・・・・・・

ふたえに架けし・明鏡橋・・・・・・・・』

・・・・・・・一句詠んでみた。

先日通った国道287号線、朝日町の最上川に架かる「明鏡橋」。

新旧二つの「明鏡橋」が並んで架かっている。

ここも最上川ビューポイントの一つになっている。

遠くに新旧2の明鏡橋。

冬のこの時期、まるで墨絵の世界の真只中にいるようなそんな錯覚に陥いる。

下の写真は「明鏡橋」、この写真は「新明鏡橋」から撮っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私の家の隣の神社、まだ1メートルくらいの積雪に埋もれている。

神社の杉林は、冬の季節、雪捨て場に利用させてもらっている。

私の前の家は、とうとう屋根まで雪が続いてしまっている。

これでも例年の半分位の雪だ。

今日は時々激しい吹雪模様の天気だった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・end

ふたえに架けし・明鏡橋・・・・・・・・』

・・・・・・・一句詠んでみた。

先日通った国道287号線、朝日町の最上川に架かる「明鏡橋」。

新旧二つの「明鏡橋」が並んで架かっている。

ここも最上川ビューポイントの一つになっている。

遠くに新旧2の明鏡橋。

冬のこの時期、まるで墨絵の世界の真只中にいるようなそんな錯覚に陥いる。

下の写真は「明鏡橋」、この写真は「新明鏡橋」から撮っている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私の家の隣の神社、まだ1メートルくらいの積雪に埋もれている。

神社の杉林は、冬の季節、雪捨て場に利用させてもらっている。

私の前の家は、とうとう屋根まで雪が続いてしまっている。

これでも例年の半分位の雪だ。

今日は時々激しい吹雪模様の天気だった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・end

一昨日、山形市からの帰り、バイパス沿いにある農産物の産直から、自然薯・・・と書かれてある山芋を買ってきた。

栄養価・・・・豊富・・料理法・・・といろいろ薀蓄が添えられていた。

家に帰って早速PCで調べる。厳密に言うと日本古来の野生種である自然薯ではなさそうで、中世に中国から伝来した銀杏芋の1種で、その形が仏様の掌に似ていることから「仏掌いも」と呼ばれれるようになったそうだ。

あまり見栄えのいい形とは言えず、市場に出回ることは少なく、もっぱら農家の自家用として食べられてきたそうだ。

前置きはこの位にして・・・

娘が風邪をひき泊まりに来ていたので、風邪が治るよう、早速食べてみることにした。

きれいに洗って、皮をつけたままおろす。

実際はもう少し細かく切ってさらに丁寧に水洗いを。

私も食べてみた。

暖かい湯気のたっている白いご飯の上にのった山芋は見るからにおいしそう。

やはり一般の山芋と違って粘りが強く、なんとなく味も甘みがあり、濃厚な気がした。

でも私の本当の感想は・・・・、普通の山芋と比べてどこがどう違うか、形の違いは一目瞭然なのだが、中身の本当の違いはよく分からなかったというのが本音だ。

翌朝、昨日の昼過ぎ、娘の風邪もだいぶよくなり、3日泊まって、山芋のおかげで風邪が治ったかも・・・といって息子と一緒に自分のアパートに帰っていったそうだ。

私は昨日も所用のため山形市に。

ここ一ヶ月の間、再就職の件で、面接やら、条件やらで打ち合わせをし、ほぼ決まりかけたのだが、やっぱり今回の話は私のほうから断りさせてもらった。

私にとってはなかなか好条件の話だったが、・・・・・一昨年の姉羽建築士の偽装事件のこともあり、「管理建築士」と言う責任の重さを考えると、どうしても最後は踏み切れなかった。・・・縁がなっかたという事だろう・・・・

今朝の心境・・・・そんな訳で今回の就職の話も片付き、暫らく振りで爽快な気持ちだが・・・・・、昨日までいた孫が帰ってしまい、なんとなくさびしい朝だった・・。

もう少し、あせらず、今日から又新しく、ゆっくりスタートを忘れずに・・・・

栄養価・・・・豊富・・料理法・・・といろいろ薀蓄が添えられていた。

家に帰って早速PCで調べる。厳密に言うと日本古来の野生種である自然薯ではなさそうで、中世に中国から伝来した銀杏芋の1種で、その形が仏様の掌に似ていることから「仏掌いも」と呼ばれれるようになったそうだ。

あまり見栄えのいい形とは言えず、市場に出回ることは少なく、もっぱら農家の自家用として食べられてきたそうだ。

前置きはこの位にして・・・

娘が風邪をひき泊まりに来ていたので、風邪が治るよう、早速食べてみることにした。

きれいに洗って、皮をつけたままおろす。

実際はもう少し細かく切ってさらに丁寧に水洗いを。

私も食べてみた。

暖かい湯気のたっている白いご飯の上にのった山芋は見るからにおいしそう。

やはり一般の山芋と違って粘りが強く、なんとなく味も甘みがあり、濃厚な気がした。

でも私の本当の感想は・・・・、普通の山芋と比べてどこがどう違うか、形の違いは一目瞭然なのだが、中身の本当の違いはよく分からなかったというのが本音だ。

翌朝、昨日の昼過ぎ、娘の風邪もだいぶよくなり、3日泊まって、山芋のおかげで風邪が治ったかも・・・といって息子と一緒に自分のアパートに帰っていったそうだ。

私は昨日も所用のため山形市に。

ここ一ヶ月の間、再就職の件で、面接やら、条件やらで打ち合わせをし、ほぼ決まりかけたのだが、やっぱり今回の話は私のほうから断りさせてもらった。

私にとってはなかなか好条件の話だったが、・・・・・一昨年の姉羽建築士の偽装事件のこともあり、「管理建築士」と言う責任の重さを考えると、どうしても最後は踏み切れなかった。・・・縁がなっかたという事だろう・・・・

今朝の心境・・・・そんな訳で今回の就職の話も片付き、暫らく振りで爽快な気持ちだが・・・・・、昨日までいた孫が帰ってしまい、なんとなくさびしい朝だった・・。

もう少し、あせらず、今日から又新しく、ゆっくりスタートを忘れずに・・・・

昨日、山形市に行った帰り、早めに用を済まし、市の中心部にある「文翔館」を見

学。

この建物は1916年(大正5年)に山形県庁舎として完成したイギリス、ルネサ

ンス様式を基調として設計された建物だ。

新県庁舎が別の場所に引っ越し、その後10年をかけて修復工事をし、現在は山形

県の郷土資料館として公開されている。

いろいろ写真を撮ってきたのでコメントを付けて掲載してみます。

左のカーテンウオールの建物は昨年完成したY新聞社の新社屋。

この建物と、旧県庁舎とでは107年の時代の差がある・・・・・。

玄関ポーチ正面が、県都山形市を南北に走る中心軸の基点。

100年前以上のこの時代に、既に立派な都市計画がされていた。

以下は、内部玄関ホール廻りのディティール。

この部屋は正庁と言い現在言えば講堂に当たる部屋で、内装は特に豪華に作られて

いる。訓示、辞令交付、県内の重要会議等に使用。

このほかにもさまざまな部屋があった。下の写真は隣室の貴賓室。

次に県会議事堂の紹介。

かまぼこ型のヴォ-ルト天井、両脇に独立柱が並ぶ議場は、公会堂としての役目

も担っていた。

こんな荘厳な議場に選ばれてきた議員さん達は、やはり現在の議会とは違って、将

来の山形県が進むべき姿を堂々と議論したようだ。

もっともっとたくさんの写真があるのだが今日はこのくらいに。

最後に、真下慶治の油絵を見つけてきた。

私は真下慶治の大・大・大・・・・・のファン。

2階の「最上川を語る」と言うコーナーに飾ってあった。

嬉しいことに・・何とわが街寒河江市を流れる最上川を描いた絵だった。

この絵に描かれている早春の頃の最上川の、真下慶治が立った同じ場所に私も立っ

てスケッチをしてみたいと思った・・・・・・・・・・・・・・・。

かっての「山形県師範学校」で、現在、「山形県教育資料館」として利用されている。

建築されたのは今から108年前の1901年(明治34年)。

山形市内の中心部から歩いて5~6分のところにあるが、この季節、あまり訪

れる人はいないようで、あたりは閑散としていた。

昨年暮れ、近くに用があって行った帰り、中には入って見学をしてきた。

内部は江戸後期、明治、大正、昭和、平成、そして現在にいたるまでの山形県の教

育の歴史資料が展示されている。

今日はおよそ1ヶ月ぶりに山形市内に行った。

あまりの雪の少なさにびっくり・・・・雪は寒河江ばかり・・・?

今日も同じ所に用があり、その後、寄ってみた。

今日は建物の中に入らず、門を入ってすぐの所から写真を撮ってきた。

ルネサンス様式の建物で、1,2階の境に見られるユーニス(胴蛇腹)と呼ばれる

部分が特徴となっている。

この時代の建物に共通することは、建物自体が西欧の文化や精神に追いつき、追い

越せとする時代の象徴そのものだ。

中央の赤いトタン屋根の尖塔には大きな時計がはめ込まれ、緑の屋根の正面に向

かって櫛形をした妻面のファサ-ド、ここはなんともいえないような愛嬌を感じさせる。

この時代の設計者はすべてが西洋文明の模倣ではなく、ちょっとした遊び心と創意

を持って、まだ見たこともない西洋館に憧れを抱いて、設計したのだろう・・。

正面バルコニーの両側の屋根についている2個の丸みを帯びたドーマーも西洋文明

の証だ。

今、私達がこの建物を見る時、建物の設計者の意図とは別に、山形県の初代県令三

島通庸の教育を国づくりの上で重要施策のひとつとした意気込みを見ることが出来

る。

すべてが西洋文明の模倣とは知りつつも尚、異国の文明を強烈に再現し、やがて来

る新しい国創りがどんなものかを知らしめようとする、新しき時代への幕開きの精神が感じ取れる。

およそ100年前の当時の人が、文明開化の象徴ともいえるこの建物をはじめて

見た時の驚きは、果たしていかがなものだったであろうか・・・・・・・・?

(旧寒河江駅前の冬のスケッチ 2000.2)

昨日は、午前中、確定申告の書類を作成、午後から生まれて初めて税務署に申告

。

2月6日の日に既に市の事前相談会で税理士の方から書き方や、計算方法を教わっ

ていたが、なにせ2週間も前のこと、思い出すのに一苦労。

退職して約2ヶ月・・・これまでのストレスから開放され、かなり精神的に気楽

な生活をしてきたせいか、計算や記憶力が、格段に劣ってしまった。

私はきっちと申告書に記載をして行ったので、そのまま提出窓口へ直行。

給与所得、農業所得の申請、そして今年は医療費控除の申請、所得が少ない事もあり、たいしたチエックもなく、2~3分で終了。

他の方々は10位あるブースで税務署の方とマンツーマンで相談しながら記載して

いた。

私も来年からは事前相談に行かず、税務署で直接相談をしながら記載したほうが、2度手間を省けていいなと思い帰ってきた。

それにしても驚いた事は、私の給与収入がここ2年間に200万近く下がってしま

っていたこと。

景気がだんだんと回復して来て、現在2002年以来の「いざなみ景気」、いわゆ

る「豊かさを感じさせない景気」が史上空前の長さで続いているという。

歩合制、残業代、ボーナスのカットや未払、雇用形態の変化、役職定年、など様々

な名目で給与削減が行われ、企業の存続を図っているのが、地方における中小企業

の現状のようだ。

私達は「バブル景気」、その他いろんな意味で日本経済の成長過程の中で景気の

恩恵を受けた世代だが、これからの若い世代の人たちは本当に大変ではないかと

思う・・・・・・・・・。

今日もスケッチの続き。

前掲のスケッチ、「旧JR寒河江駅前」の今から8年前ぐらいのもの。

区画整理で旧駅舎は取り壊わされ、まるでこの絵の面影はない。

新駅舎はこの位置より200メーターほど東に移動、まもなく立派に建て替えられた。

このスケッチはかなり昔のもので、前回の民家をスケッチした頃と同じものだ。

なんとなく「橋」と「民家」と「カーブしていく道」と「紅葉の山」が絵になるよ

うな気がして、色鉛筆と細ペンで描いた。

アケビと西洋梨。

他にもたくさん描いたが、残っているのはこのスケッチのみ。

※・・・・今週はブログを1週間続けてみようと思って書いているが・・・1週間休みなく続けるのは相当大変なようだだ・・・・・end

昨日は自宅から7~8分のところにある日帰り入浴施設「ゆ~チェリー」に行き温泉に浸かってゆったり休息。

東屋付で御影石造りの本格的な露天風呂。

左側は最上川が流れ、塀越しに眺められる。

もちろん外は吹雪、見たくなくとも毎日、雪見風呂。

ここの温泉の特徴・・・・・・、源泉かけ流し、湯量は相当な量。

3つある浴槽それぞれ違った源泉で、一度に3つの温泉が楽しめる。

日本は温泉天国といわれてるが、入力了300円の日帰り入浴施設で1度に3つの温泉が楽しめる施設はここぐらいではないかと思う。

洗い場も個々に仕切られ、写真のようにかなり広くゆったりとしている。

冬はどうしても運動不足気味、サウナに30分ほど入ってくる。

サウナに入って、水風呂に、露天風呂に・・そして温泉に入って・・

この辺は30分位の範囲に、あちこちこうした温泉が10以上あり、競争が激し

く、まさに温泉天国。

皆、次々と出来る新しい温泉へ移っていく。

※(外の写真以外はパンフレットの写真を使用、季節があっていません、あしからず・・・)

昨日は温泉に行く前暫らく振りで本屋に、そして、パソコンの本を買う。

妻は呆れ顔、・・・?いやあきらめ顔・・・? いや無視されているようだ。

昼、高速道路のサービスエリアで先日紹介した豚肉の「肉そば」を食べた。

肉がとっても柔らかくて、こちらの「肉そば」も大変おいしかった。

平日の日中、こうした入浴施設に行くと、老人が多数を占めている。

私のような年代の者は、あまり見当たらない。

まだまだ早かったかもしれないが・・・・・

これから先の10年・・・・・・・無駄に終わらせないためにも・・・

いろんなことにチャレンジしていきたいと思う。

このところ、しばらく冬の写真が続いた。

今日は以前描いたスケッチを載せてみる。

これは1982年6月とある、今からおよそ25年前30代半ばの時に、2週間ヨーロッパ旅行をした時のスケッチ。

アムステルダム市内の運河の様子、観光遊覧船が多数走っていた。

機会があれば是非もう一度この場所から市内を巡る観光遊覧船に乗ってみたいと思う。

25年も前以上のことだが、はたして今はどんなふうに変わってしまっているだうか・・・・?

※ このスケッチは私の「人生の宝物」・・・・・・・・・・・・・。

たった1枚のスケッチだが、私の人生を大きく左右・・・・・・・?。

この1枚で就職し、以後退職するまでの25年間、建築設計の仕事に携わることが

出来たようなもの。。

就職試験の面接時、私は何気なくこのスケッチを額に入れ、その他の図面と一緒に持っていった。

社長様はこのスケッチに大変感動、そして、採用決定、仕事の節目節目にこのスケッチの話が出、途中、小さな紆余曲折はあったが、最後の送別会の席上でも、社長はこのスケッチに感動された話題を社員の皆に披露された。

それにしてもなぜこんなスケッチ1枚にに感動してくれたのか、私はそのほうが今

でも疑問だ。

これは、その後私が設計事務所を始めた頃のもの。

仕事の暇な時を利用、県内の民家のスケッチにあちこち回ったときのものだ。

場所は南陽市だったと思う。

およそ1年程の間、1人で設計事務所をやっていた。

当時、仕事は結構あったが、収入が安定せず、又1人で部屋に閉じこもった生活が毎日続くと、なぜか社会から疎外されていくような気がして、再び勤め始めた。

このスケッチ(絵)はその頃描いたもの、場所は宮城蔵王、季節は初冬の頃。

この絵を見ると、光に明るさを感じる。

暗い過去の生活からの転機を迎え、前向きな心象が表れているような気がする。

※ こうして古いスケッチ3枚並べてみると、それぞれに思い出があり、自分の歩んできたこれまでの「人生の足跡」を垣間見ることが出来、懐かしさを感じる。

やはり、どんな時も今日を大切に・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・end

今日は以前描いたスケッチを載せてみる。

これは1982年6月とある、今からおよそ25年前30代半ばの時に、2週間ヨーロッパ旅行をした時のスケッチ。

アムステルダム市内の運河の様子、観光遊覧船が多数走っていた。

機会があれば是非もう一度この場所から市内を巡る観光遊覧船に乗ってみたいと思う。

25年も前以上のことだが、はたして今はどんなふうに変わってしまっているだうか・・・・?

※ このスケッチは私の「人生の宝物」・・・・・・・・・・・・・。

たった1枚のスケッチだが、私の人生を大きく左右・・・・・・・?。

この1枚で就職し、以後退職するまでの25年間、建築設計の仕事に携わることが

出来たようなもの。。

就職試験の面接時、私は何気なくこのスケッチを額に入れ、その他の図面と一緒に持っていった。

社長様はこのスケッチに大変感動、そして、採用決定、仕事の節目節目にこのスケッチの話が出、途中、小さな紆余曲折はあったが、最後の送別会の席上でも、社長はこのスケッチに感動された話題を社員の皆に披露された。

それにしてもなぜこんなスケッチ1枚にに感動してくれたのか、私はそのほうが今

でも疑問だ。

これは、その後私が設計事務所を始めた頃のもの。

仕事の暇な時を利用、県内の民家のスケッチにあちこち回ったときのものだ。

場所は南陽市だったと思う。

およそ1年程の間、1人で設計事務所をやっていた。

当時、仕事は結構あったが、収入が安定せず、又1人で部屋に閉じこもった生活が毎日続くと、なぜか社会から疎外されていくような気がして、再び勤め始めた。

このスケッチ(絵)はその頃描いたもの、場所は宮城蔵王、季節は初冬の頃。

この絵を見ると、光に明るさを感じる。

暗い過去の生活からの転機を迎え、前向きな心象が表れているような気がする。

※ こうして古いスケッチ3枚並べてみると、それぞれに思い出があり、自分の歩んできたこれまでの「人生の足跡」を垣間見ることが出来、懐かしさを感じる。

やはり、どんな時も今日を大切に・・・・・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・end

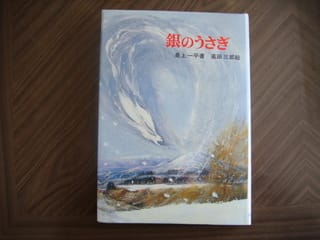

手塩にかけて育てたうさぎが、毛皮買いの商人に引き裂かれるのを、まのあたりに

した少女のうさぎへの思いを、幻想的につづる・・・

「銀のうさぎ」の巻頭の解説文はこう記してある。

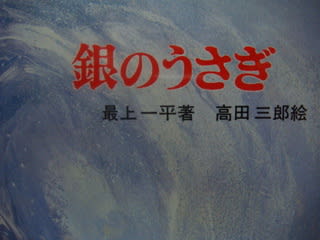

※ 「銀のうさぎ」新日本少年少女の文学 23 収録作品

(著者・・・最上一平 ・山形県朝日町出身・児童文学家)

昨日、大江町の「日本一公園」の後、その先の隣町,朝日町宮宿に行った。

以前からこの本の舞台となっている真冬の「暖日山」・・(ぬくい山)の写真を撮りたいと思っていた。

2月、平野部は晴れていても、ここまで山奥に来ると滅多に山が晴れていることは

ない。

ブックカバーの絵を拡大。

なんと幻想的な絵だろうか。

この絵の場面は、「何でも屋」に殺されたうさぎが、主人公千草の前で「銀のうさ

ぎ」となり長い耳をずっと後ろまで伸ばし、後ろ足で蹴って、大空を駆け、はるか

かなたの竜門山のみんなの集まっているうさぎの極楽へ帰るという幻想的な場面の

絵だ。

しかし、この物語は、大人の私でさえ本当に悲しく、せつなく思える物語だ。

この写真が物語の「暖日山」だ。

ブックカバーの絵とまさに同じような光景が拡がっていた。

東京オリンピックの頃(1964年・昭和39年)の、今から40年も前の東北の貧しい山村の、どこにでもあったような話。

あらすじを本文から抜粋。

「うさぎさむくなえが」・・・・・・・・

「かんべんなあ、今日もカボチャだ。春になったら、いっぱいはこべ食べさせてやっからがまんしろな」

・・・・・・・・・・・・・・・・・じいちゃんが千草を呼んだ。

「ひとず、うさぎば売っからな」

「何でも屋」はうさぎを買いに来たのだった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(中略)

なんでも屋が片手にナイフをつかんだ。・・・・・・・(中略)

千草はこぶしをつくった。

親うさぎはブルッブルッともがいた。

つぎの瞬間、うさぎは、キィッとキジのように鳴いて足をばたつかせた。

・・・・・・・・・

千草は毛皮のなくなったうさぎを見てゾッとした。

・・・・・・(かんべんよ。かんべんよ・・・・)・・・・・・

・・・又どこかで起こった風にあおられたのだろうか。銀のうさぎはピヨーンとひとつ、跳ねたように横に飛んで、暖日山の下の田んぼに上がった。それから思いきり前足を伸ばし、後ろ足で蹴った。蹴ったところから粉雪が小さなうずになって舞い上がる。体は弓のようにやわらかくしなって、空に飛んだかかと思われるほど高くのぼった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

晩にいろりでは、うさぎの肉が大きななべで煮られた。

じいちゃんがその前でキセルをくわえながら、しょう油や酒を入れてあんばいをしていた。

・・・・・・・・「じいちゃんはなんともないのがあ。今までおがしてきたうさぎば殺して」

・・・・・・・・・

じいちゃんは・・・・・

「だいじょうぶだ。銀のうさぎはな、・・・・そしてな、竜門さんの、うさぎのいっぱいいる極楽みたいなところに帰るのよ。・・・・・」

・・・・・銀のうさぎはやって来たのだ。・・・・・

読み終えれた後・・・・児童文学小説ではあっても・・・悲しさが溢れてきます。

この写真の山は・・・こんな悲しい物語の舞台となっていた。

その後まもなく、吹雪で、暖日山は雲に覆われ姿を消してしまった。

私もセルフタイマーでパチリと・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・end