教会のオルガニストも務め、

即興演奏の腕前も「バッハの再来」と賞されたセザール・フランクは

オルガン作品をいくつも残しています。

一般的に演奏機会が多いのは、最晩年の『3つのコラール』や

『大オルガンのための6つの小品』の中の数曲でしょうか。

『大オルガンのための6つの小品』は小品とは名ばかりで

第2曲「交響的大作品」は30分近くありますが・・・。

第3曲「前奏曲、フーガと変奏曲」は色々な方のピアノ編曲版もあり、

CDでも結構聴けます。

今回、ミヒャエル・フローンマイヤーというピアニストが演奏する

ピアノ編曲版オルガン曲集のCDを買いました。

珍しく『大オルガンのための6つの小品』の第6曲「終曲」のピアノ版が

含まれていましたので。

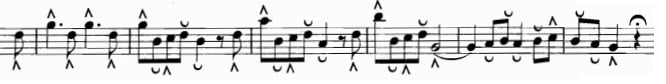

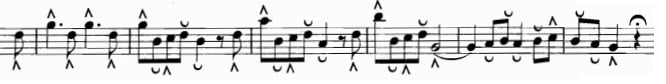

この「終曲(Final)」という曲、

時間も11~2分ですし、覚えやすい勇壮な旋律が全編に出てきますので、

比較的地味になりやすいオルガンコンサートでも映えると思うのですが

あまり演奏される機会はないみたいです。

中間部はこの主題の音型から派生した、ゆっくりとした旋律になります。

この辺のコントラストが実に「うまいなあ」と感じます。

一番の聴きどころは曲の最後。

様々な音色・和音が洪水のように溢れ出る中、その"背後"で冒頭旋律が微かに流れるところです。

我が家の小さなコンポでは、パイプオルガンの音は少々聴き取りづらいのですが、

今回のピアノ版だと旋律の動きがよくわかり、改めて「いい曲だなあ」と実感しました。

オリジナル(オルガン版)でもピアノ版でも、絶対"コンサート映え"しますね。

即興演奏の腕前も「バッハの再来」と賞されたセザール・フランクは

オルガン作品をいくつも残しています。

一般的に演奏機会が多いのは、最晩年の『3つのコラール』や

『大オルガンのための6つの小品』の中の数曲でしょうか。

『大オルガンのための6つの小品』は小品とは名ばかりで

第2曲「交響的大作品」は30分近くありますが・・・。

第3曲「前奏曲、フーガと変奏曲」は色々な方のピアノ編曲版もあり、

CDでも結構聴けます。

今回、ミヒャエル・フローンマイヤーというピアニストが演奏する

ピアノ編曲版オルガン曲集のCDを買いました。

珍しく『大オルガンのための6つの小品』の第6曲「終曲」のピアノ版が

含まれていましたので。

この「終曲(Final)」という曲、

時間も11~2分ですし、覚えやすい勇壮な旋律が全編に出てきますので、

比較的地味になりやすいオルガンコンサートでも映えると思うのですが

あまり演奏される機会はないみたいです。

中間部はこの主題の音型から派生した、ゆっくりとした旋律になります。

この辺のコントラストが実に「うまいなあ」と感じます。

一番の聴きどころは曲の最後。

様々な音色・和音が洪水のように溢れ出る中、その"背後"で冒頭旋律が微かに流れるところです。

我が家の小さなコンポでは、パイプオルガンの音は少々聴き取りづらいのですが、

今回のピアノ版だと旋律の動きがよくわかり、改めて「いい曲だなあ」と実感しました。

オリジナル(オルガン版)でもピアノ版でも、絶対"コンサート映え"しますね。