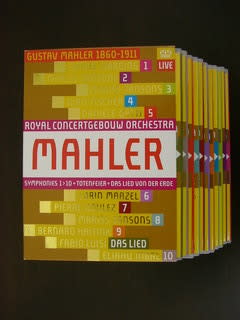

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団演奏の、

マーラー交響曲全集のDVD(11枚組)を買いました。

第1番から第9番と「大地の歌」、第10番(クック版全曲)、

それに交響詩「葬礼」が収録されています。

マーラー生誕150年/没後100年に合わせて開催された"マーラー・チクルス"

の演奏会を収録したライブ盤で、指揮者は

第1番:ダニエル・ハーディング

第2番:マリス・ヤンソンス

第3番:マリス・ヤンソンス

第4番:イヴァン・フィッシャー

第5番:ダニエレ・ガッティ

第6番:ロリン・マゼール

第7番:ピエール・ブーレーズ

第8番:マリス・ヤンソンス

第9番:ベルナルド・ハイティンク

第10番:エリアフ・インバル

「大地の歌」と「葬礼」:ファビオ・ルイージ

です。

前々から気にはなっていたのですが、中古で8,000円で売ってたので。

古い人間にとっては「ロイヤル・コンセルトヘボウ」よりも

「アムステルダム・コンセルトヘボウ」の方が馴染み深いのですか、

例の如く"物識りウィキさん"によると

1988年に創立100周年を迎え、ベアトリクス女王より「ロイヤル」の称号を下賜され、

現在の名称「ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団」に改称

とあります。

なるほど、レニングラード・フィル→サンクトペテルブルク・フィルとは

全然違うのですね。

コンセルトヘボウの演奏は、CDでは色々聴いていますが、

オケの実力は?というとどの辺に位置するのか、イマイチピンとこない。

まあ個人的には「コンセルトヘボウだから」と好んで買うことはなく・・・。

取り敢えず第1番と第5番を聴いた(観た)のですが、なんと素晴らしい演奏!

恥ずかしながら、こんなに実力のあるオケとは露知らず、ご無礼をばお許しを。

第1番指揮のダニエル・ハーディングの演奏は初めて聴きました。

CDのジャケット写真から勝手に「カッコつけタイプか?」と想像していましたが、

意外に指揮振りは激しくて、それに結構「顔で表現する」タイプ?

表情豊かで、ちょっとアーノンクールを思い出してしまいました。

第5番指揮のダニエレ・ガッティという方は全く存じ上げなかったのですが、

これまた、細部までコントロールされた素晴らしい演奏!!

演奏後の表情とかを見ると、オケもガッティ自身も会心の出来だったのでは。

マーラーの交響曲の面白さは「演奏風景込み」だと思うので、

こうやってまとめて観られる(聴ける)のは、大変嬉しいですね。

最近は比較的古い録音のCD全集とか、びっくりするような安価で売ってますが、

このDVD全集はマーラー入門編としてもうってつけだと思います。

ブルーレイ盤もありますが、もう少し安くなったらこっちも買ってしまうかも。

この色使い、デザインセンスもオランダぽくてイイです。

マーラー交響曲全集のDVD(11枚組)を買いました。

第1番から第9番と「大地の歌」、第10番(クック版全曲)、

それに交響詩「葬礼」が収録されています。

マーラー生誕150年/没後100年に合わせて開催された"マーラー・チクルス"

の演奏会を収録したライブ盤で、指揮者は

第1番:ダニエル・ハーディング

第2番:マリス・ヤンソンス

第3番:マリス・ヤンソンス

第4番:イヴァン・フィッシャー

第5番:ダニエレ・ガッティ

第6番:ロリン・マゼール

第7番:ピエール・ブーレーズ

第8番:マリス・ヤンソンス

第9番:ベルナルド・ハイティンク

第10番:エリアフ・インバル

「大地の歌」と「葬礼」:ファビオ・ルイージ

です。

前々から気にはなっていたのですが、中古で8,000円で売ってたので。

古い人間にとっては「ロイヤル・コンセルトヘボウ」よりも

「アムステルダム・コンセルトヘボウ」の方が馴染み深いのですか、

例の如く"物識りウィキさん"によると

1988年に創立100周年を迎え、ベアトリクス女王より「ロイヤル」の称号を下賜され、

現在の名称「ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団」に改称

とあります。

なるほど、レニングラード・フィル→サンクトペテルブルク・フィルとは

全然違うのですね。

コンセルトヘボウの演奏は、CDでは色々聴いていますが、

オケの実力は?というとどの辺に位置するのか、イマイチピンとこない。

まあ個人的には「コンセルトヘボウだから」と好んで買うことはなく・・・。

取り敢えず第1番と第5番を聴いた(観た)のですが、なんと素晴らしい演奏!

恥ずかしながら、こんなに実力のあるオケとは露知らず、ご無礼をばお許しを。

第1番指揮のダニエル・ハーディングの演奏は初めて聴きました。

CDのジャケット写真から勝手に「カッコつけタイプか?」と想像していましたが、

意外に指揮振りは激しくて、それに結構「顔で表現する」タイプ?

表情豊かで、ちょっとアーノンクールを思い出してしまいました。

第5番指揮のダニエレ・ガッティという方は全く存じ上げなかったのですが、

これまた、細部までコントロールされた素晴らしい演奏!!

演奏後の表情とかを見ると、オケもガッティ自身も会心の出来だったのでは。

マーラーの交響曲の面白さは「演奏風景込み」だと思うので、

こうやってまとめて観られる(聴ける)のは、大変嬉しいですね。

最近は比較的古い録音のCD全集とか、びっくりするような安価で売ってますが、

このDVD全集はマーラー入門編としてもうってつけだと思います。

ブルーレイ盤もありますが、もう少し安くなったらこっちも買ってしまうかも。

この色使い、デザインセンスもオランダぽくてイイです。