都内近郊にある色々な教会を観て回っています。

旅行先でも観光地だけでなく、その地の教会を訪れたりしています。

それぞれに歴史と個性がありますね。

整理と備忘録を兼ねてアップしていこうと思います。

★聖堂内は「祈りの場」なので

信者の方々の邪魔にならないよう

可能な場合のみ撮影しています。

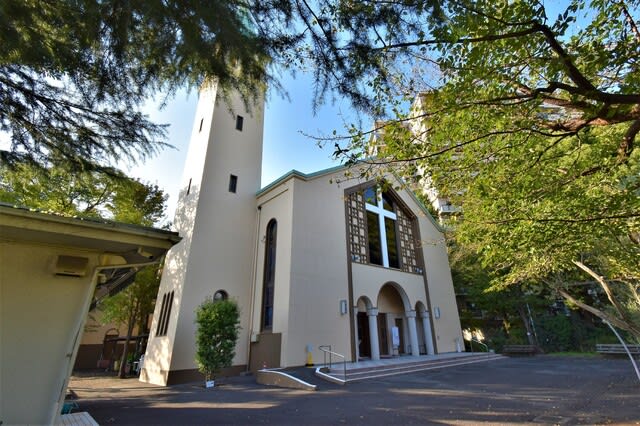

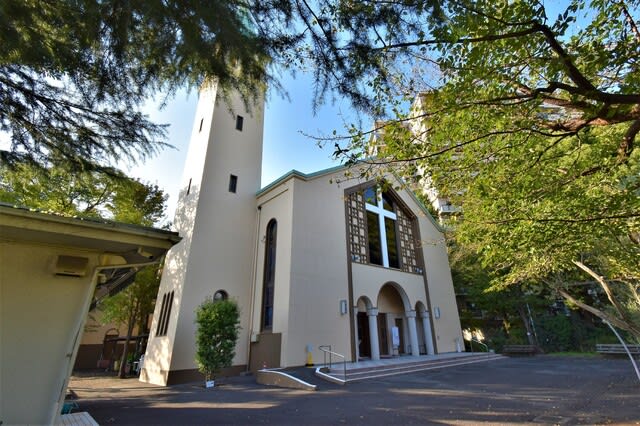

◆カトリック下井草教会(教会堂名:キリスト信者の扶助者聖マリア)

住所:東京都杉並区井草(西武新宿線井荻駅)

創立:1956年

1956年に完成したネオロマネスク風の聖堂だそうです。

【File.005】カトリック碑文谷教会と同じくサレジオ修道会が運営しています。

そういえば碑文谷教会(通称「サレジオ教会」)も屋根がミントグリーンでした。

聖堂内です。

歴史を感じさせる立派な聖堂ですね。

左右のステンドグラスです。

これらも形など碑文谷教会のステンドグラスとよく似ています。

祭壇です。

後方です。振り向いてもそこには十字架が。

二階左にパイプオルガンがあります。

ステンドグラスと共にイタリアから贈られたものだそうです。

聖堂左手奥にある小聖堂です。

「サレジオ教会」と同様、独特の雰囲気がありました。

落ち着いた華やかさ、とでもいいましょうか。美しい。

聖堂外にあるルルドの聖母像

旅行先でも観光地だけでなく、その地の教会を訪れたりしています。

それぞれに歴史と個性がありますね。

整理と備忘録を兼ねてアップしていこうと思います。

★聖堂内は「祈りの場」なので

信者の方々の邪魔にならないよう

可能な場合のみ撮影しています。

◆カトリック下井草教会(教会堂名:キリスト信者の扶助者聖マリア)

住所:東京都杉並区井草(西武新宿線井荻駅)

創立:1956年

1956年に完成したネオロマネスク風の聖堂だそうです。

【File.005】カトリック碑文谷教会と同じくサレジオ修道会が運営しています。

そういえば碑文谷教会(通称「サレジオ教会」)も屋根がミントグリーンでした。

聖堂内です。

歴史を感じさせる立派な聖堂ですね。

左右のステンドグラスです。

これらも形など碑文谷教会のステンドグラスとよく似ています。

祭壇です。

後方です。振り向いてもそこには十字架が。

二階左にパイプオルガンがあります。

ステンドグラスと共にイタリアから贈られたものだそうです。

聖堂左手奥にある小聖堂です。

「サレジオ教会」と同様、独特の雰囲気がありました。

落ち着いた華やかさ、とでもいいましょうか。美しい。

聖堂外にあるルルドの聖母像