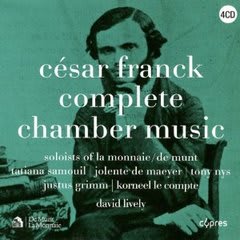

セザール・フランクの『ヴァイオリン/ピアノによる作品集』というCDを聴きました。

ヴァイオリン:ニコラ・ドートリクール

ピアノ:上野 真

今年も終わりを迎えようとしておりますが

2022年は私の大好きな作曲家セザール・フランクの生誕200周年でもありました。

このCDにはピアノ・ソロ曲とヴァイオリンとピアノのために書かれた曲

およびそれらのために編曲された曲が集められています。

1. 交響曲 ニ短調(1887-88)~エルネスト・アルデルによるヴァイオリンとピアノのための編曲版

2. 協奏二重奏曲 変ロ長調(1844)~ダレーラク作『グリスタン』のモチーフによる

3. ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調(1886)

4. 前奏曲、コラールとフーガ ロ短調(1884)

5. 前奏曲、アリアと終曲 ホ長調(1886-7)

6. 交響的変奏曲 嬰ヘ短調(1885)~グスタヴ・サマズイユによるピアノ・ソロのための編曲版

7. 前奏曲、フーガと変奏曲 ロ短調(1859-62)~ハロルド・バウアーによるピアノ・ソロのための編曲版

8. アンダンティーノ・クイエトーゾ(1843)

9. メランコリー~自作のソルフェージュ教本からの編曲版

あまり演奏されない若い頃の作品もありますが、目玉?は「交響的変奏曲」のピアノ・ソロ版です。

編曲を行ったグスタヴ・サマズイユは、フランクの弟子であったショーソンやダンディに師事した

フランスの作曲家だそうです。

「交響的変奏曲」(原曲はピアノとオーケストラのための曲)は

フランク晩年の傑作の中では少々影の薄い曲で私もあまり聴くことはないのですが

シンプルなピアノ・ソロ曲にすることで、改めて曲の美しさが分かった気がします。

交響曲は、フランスの作曲家の交響曲として重要な位置を占める傑作ですが

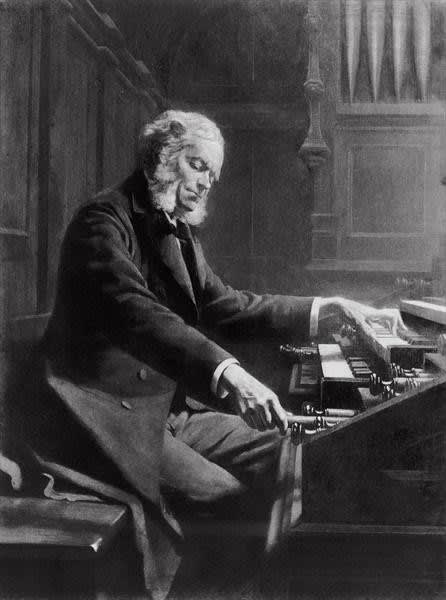

フランクの魅力は、室内楽やピアノ・ソロ、オルガン・ソロなどシンプルな編成の方が際立つ気がします。

控えめで真面目だった(らしい)フランクの人となりがより表れるからでしょうか。

(そして密かな、でも揺るぎない自信も)

このCDには、その交響曲のヴァイオリンとピアノのための編曲版も収められています。

こちらは、もう一つの「ヴァイオリン・ソナタ」とでもいうような仕上がりで

(未知の)新たな傑作に触れたような楽しさです。

決して目立たない、いや目立つ必要もない、でも素晴らしい作曲家

少数ながら唯一無二の美しい作品を残した作曲家です。

ヴァイオリン:ニコラ・ドートリクール

ピアノ:上野 真

今年も終わりを迎えようとしておりますが

2022年は私の大好きな作曲家セザール・フランクの生誕200周年でもありました。

このCDにはピアノ・ソロ曲とヴァイオリンとピアノのために書かれた曲

およびそれらのために編曲された曲が集められています。

1. 交響曲 ニ短調(1887-88)~エルネスト・アルデルによるヴァイオリンとピアノのための編曲版

2. 協奏二重奏曲 変ロ長調(1844)~ダレーラク作『グリスタン』のモチーフによる

3. ピアノとヴァイオリンのためのソナタ イ長調(1886)

4. 前奏曲、コラールとフーガ ロ短調(1884)

5. 前奏曲、アリアと終曲 ホ長調(1886-7)

6. 交響的変奏曲 嬰ヘ短調(1885)~グスタヴ・サマズイユによるピアノ・ソロのための編曲版

7. 前奏曲、フーガと変奏曲 ロ短調(1859-62)~ハロルド・バウアーによるピアノ・ソロのための編曲版

8. アンダンティーノ・クイエトーゾ(1843)

9. メランコリー~自作のソルフェージュ教本からの編曲版

あまり演奏されない若い頃の作品もありますが、目玉?は「交響的変奏曲」のピアノ・ソロ版です。

編曲を行ったグスタヴ・サマズイユは、フランクの弟子であったショーソンやダンディに師事した

フランスの作曲家だそうです。

「交響的変奏曲」(原曲はピアノとオーケストラのための曲)は

フランク晩年の傑作の中では少々影の薄い曲で私もあまり聴くことはないのですが

シンプルなピアノ・ソロ曲にすることで、改めて曲の美しさが分かった気がします。

交響曲は、フランスの作曲家の交響曲として重要な位置を占める傑作ですが

フランクの魅力は、室内楽やピアノ・ソロ、オルガン・ソロなどシンプルな編成の方が際立つ気がします。

控えめで真面目だった(らしい)フランクの人となりがより表れるからでしょうか。

(そして密かな、でも揺るぎない自信も)

このCDには、その交響曲のヴァイオリンとピアノのための編曲版も収められています。

こちらは、もう一つの「ヴァイオリン・ソナタ」とでもいうような仕上がりで

(未知の)新たな傑作に触れたような楽しさです。

決して目立たない、いや目立つ必要もない、でも素晴らしい作曲家

少数ながら唯一無二の美しい作品を残した作曲家です。