NHK日曜美術館、

『20世紀との対話 ~森村泰昌の創作現場~』を見ました。

森村泰昌さんは、有名な絵画や写真の人物に扮して自分自身を撮影する

「セルフ・ポートレイト」と呼ばれる手法の作品を創作されています。

森村さんの作品は、以前に雑誌などで、

マリリン・モンローなどに扮した写真を見た記憶がありますが、

まあ、名前を知っていた程度です。

NHKの日曜美術館という番組は、一人の作家や作品を取り上げて

研究者やその作家・作品を愛する著名人などをゲストに向かえ

スタジオトークを交えながら紹介する回もあれば、

一人の作家が作品を創る過程に密着する回もあります。

私は作家が自作について語るのを聞くのが好きではありません。

「作品を解釈する自由」を奪ってしまうからです。

今回の番組は後者なのであまり期待していなかったのですが、

ある意味、稀にみる意義深い番組でした。

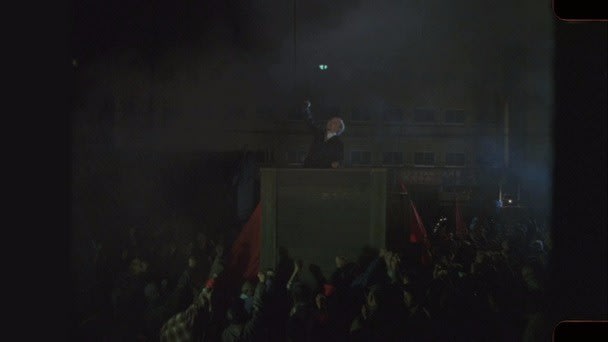

ロシア革命の指導者・レーニンが赤の広場で労働者達に演説する写真をモティーフに、

森村さんの出身地である大阪の「あいりん地区(釜ヶ崎)」でレーニンに扮した

『なにものかへのレクイエム(夜のウラジーミル 1920.5.5-2007.3.2)』

という作品についてです。

夜のウラジーミル

なにものかへのレクイエム

写真はレンブラントの歴史画のような崇高なイメージに仕上がっています。

実際に釜ヶ崎で暮す労働者達を雇って作品は創られていますが、

それに対して、番組アナウンサーの中條誠子さんが

「失礼な言い方かもしれませんが・・・」と断わりながら

次のような疑問を作者にぶつけます。

釜ヶ崎で日々、必死に暮す人達がいる。

森村さんはそこで芸術作品を創るために照明を焚いて写真を撮る。

そしてその作品を我々は美術館に行って鑑賞する。

その事に対してとても複雑な思いが沸いてくる・・・

というような質問です。

それに対して森村さんは、

自分と彼等が全く違う立場だということをひしひしと感じる。

あそこ(釜ヶ崎)に行かなければなにも問題はない、

なにも起こらない、だけれども私はあえてそこへ行く。

この作品が彼等のためになる、などとは全く思っていない・・・

でも私はこの作品が創りたい。

自分は芸術家であるから自分の仕事は"美"を生み出すことだ。

というようなことを、きっぱりと答えます。

"芸術とは何か、美とは何か"という素朴な問いを、こういった「美術番組」の中で

作者に伝え、本音の答えを引き出す場面はめったにありません。

いい番組だったと思います。

"予定調和"ではない、この質問をした中條アナウンサーも凄いと思います。

『20世紀との対話 ~森村泰昌の創作現場~』を見ました。

森村泰昌さんは、有名な絵画や写真の人物に扮して自分自身を撮影する

「セルフ・ポートレイト」と呼ばれる手法の作品を創作されています。

森村さんの作品は、以前に雑誌などで、

マリリン・モンローなどに扮した写真を見た記憶がありますが、

まあ、名前を知っていた程度です。

NHKの日曜美術館という番組は、一人の作家や作品を取り上げて

研究者やその作家・作品を愛する著名人などをゲストに向かえ

スタジオトークを交えながら紹介する回もあれば、

一人の作家が作品を創る過程に密着する回もあります。

私は作家が自作について語るのを聞くのが好きではありません。

「作品を解釈する自由」を奪ってしまうからです。

今回の番組は後者なのであまり期待していなかったのですが、

ある意味、稀にみる意義深い番組でした。

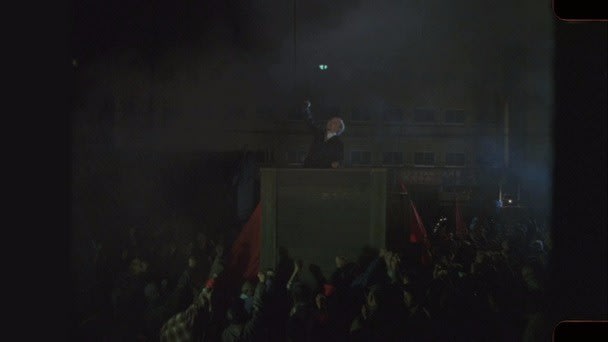

ロシア革命の指導者・レーニンが赤の広場で労働者達に演説する写真をモティーフに、

森村さんの出身地である大阪の「あいりん地区(釜ヶ崎)」でレーニンに扮した

『なにものかへのレクイエム(夜のウラジーミル 1920.5.5-2007.3.2)』

という作品についてです。

夜のウラジーミル

なにものかへのレクイエム

写真はレンブラントの歴史画のような崇高なイメージに仕上がっています。

実際に釜ヶ崎で暮す労働者達を雇って作品は創られていますが、

それに対して、番組アナウンサーの中條誠子さんが

「失礼な言い方かもしれませんが・・・」と断わりながら

次のような疑問を作者にぶつけます。

釜ヶ崎で日々、必死に暮す人達がいる。

森村さんはそこで芸術作品を創るために照明を焚いて写真を撮る。

そしてその作品を我々は美術館に行って鑑賞する。

その事に対してとても複雑な思いが沸いてくる・・・

というような質問です。

それに対して森村さんは、

自分と彼等が全く違う立場だということをひしひしと感じる。

あそこ(釜ヶ崎)に行かなければなにも問題はない、

なにも起こらない、だけれども私はあえてそこへ行く。

この作品が彼等のためになる、などとは全く思っていない・・・

でも私はこの作品が創りたい。

自分は芸術家であるから自分の仕事は"美"を生み出すことだ。

というようなことを、きっぱりと答えます。

"芸術とは何か、美とは何か"という素朴な問いを、こういった「美術番組」の中で

作者に伝え、本音の答えを引き出す場面はめったにありません。

いい番組だったと思います。

"予定調和"ではない、この質問をした中條アナウンサーも凄いと思います。