2023年7月2日、亀の瀬地すべり資料館とトンネル内プロジェクションマッピングを観てきました。大和川に並行する国道25号線をこれまでに何十回と走ってきたのに、ここに立ち寄るのは初めてです。

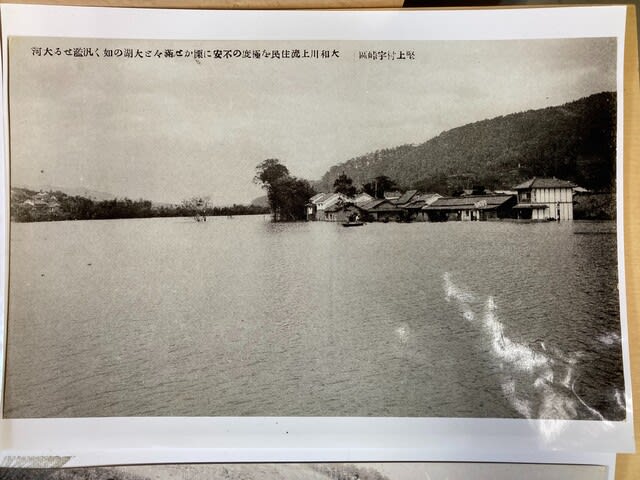

奈良盆地を流れる150以上の川は最後はすべて大和川に集まって、JR関西本線の三郷駅あたりから大阪側の近鉄線安堂駅あたりまで、標高差20m近くをわずか8キロほどで下ることになるので、途中は白波が立つほどの瀬になります。これが亀の瀬。どうして亀の瀬と呼ぶのかというと、川の中に亀のよう見える石があるから。

古代、大和川は河内から大和への交通路として利用されましたが、この亀の瀬を遡ることができなかったので、手前で船を降りて川沿いを徒歩で行き、平坦なところで今度は小さな船に乗り換えて纒向あたりまでゆらゆらと進んだそうです。そして、亀の瀬は大和川の北側の山沿いを行く古代の官道、龍田道の通過点でもありました。

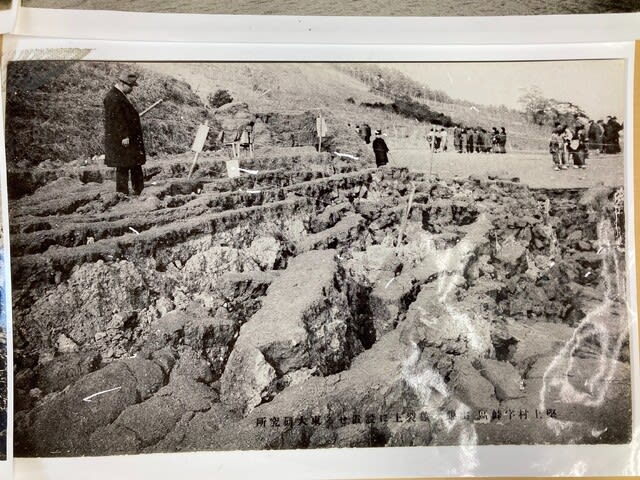

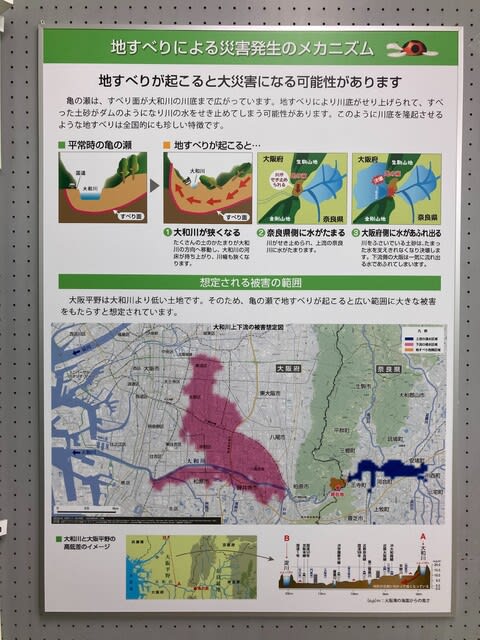

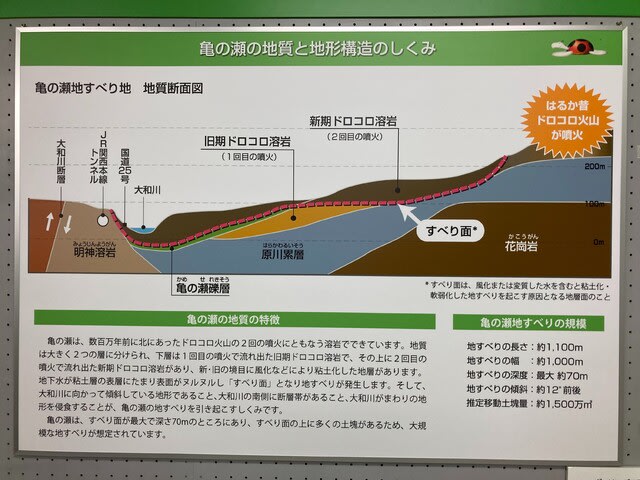

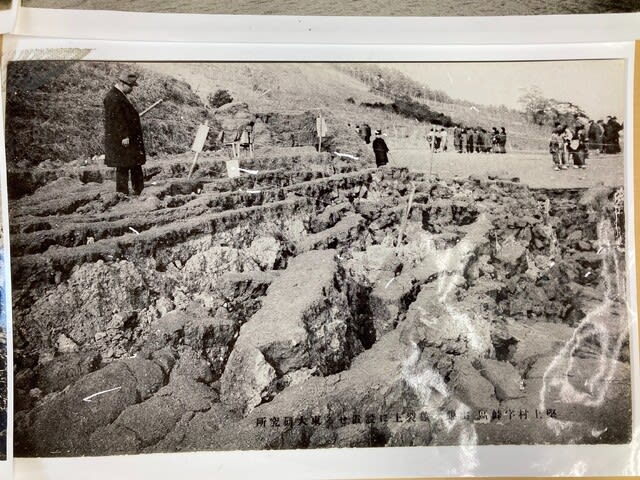

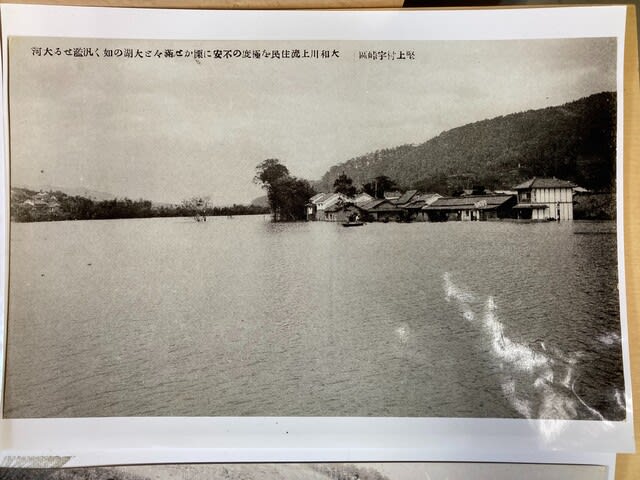

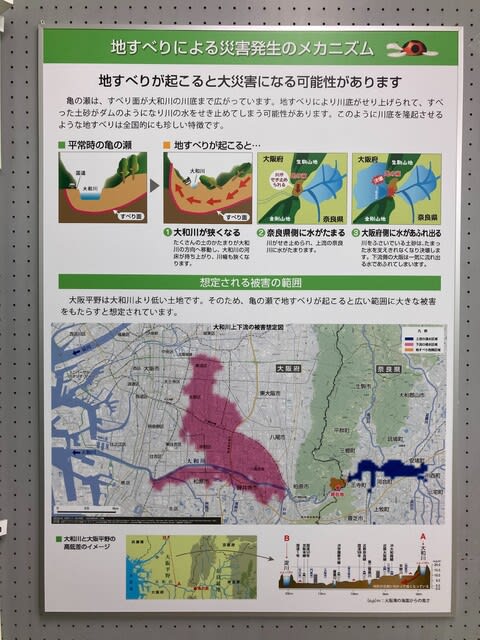

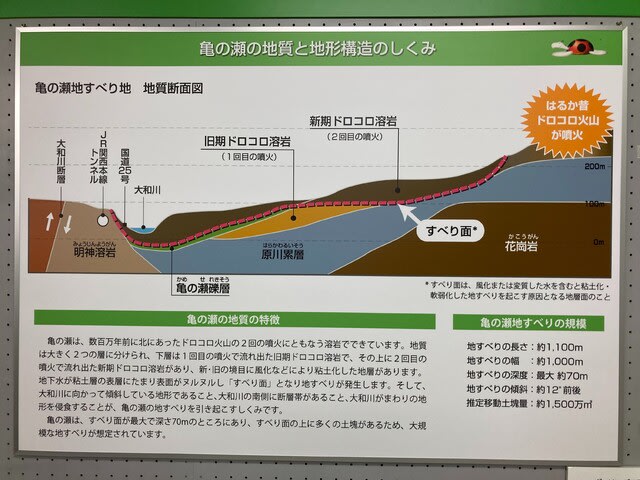

この古代ロマンあふれる亀の瀬は世界でも有数の地すべり発生地で、明治以来に限っても3度の大きな地すべりが発生しています。地すべり事故の惨状やそのメカニズム、国の事業として進められてきた地滑り対策などを学ぶのが「亀の瀬地すべり資料館」です。ビデオによる解説を視聴したあと、ボランティアガイドさんが説明してくれます。決して上手ではなかったものの、理解を深めるには大いに役に立ちました。

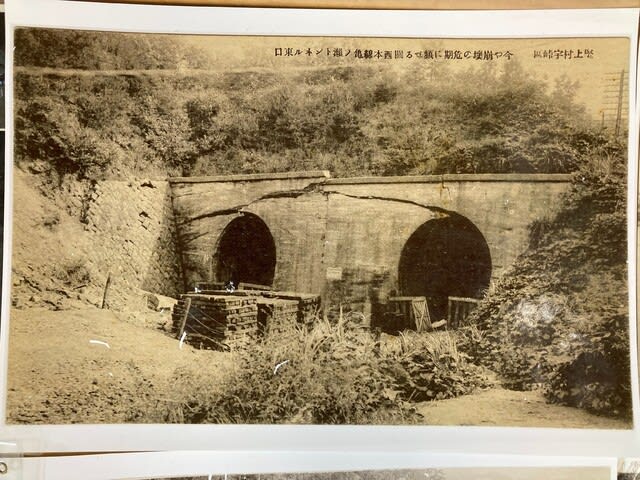

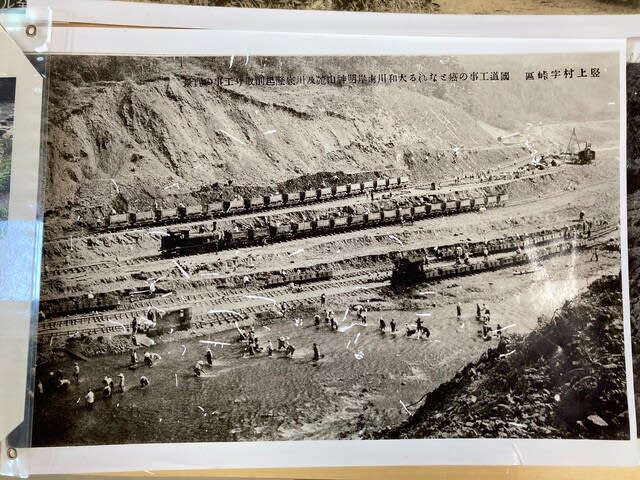

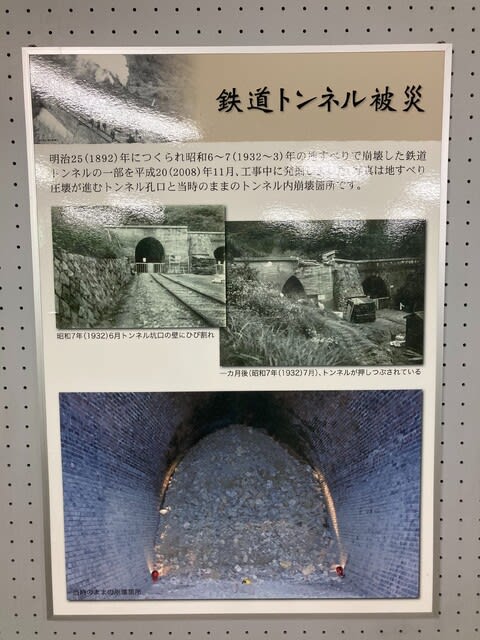

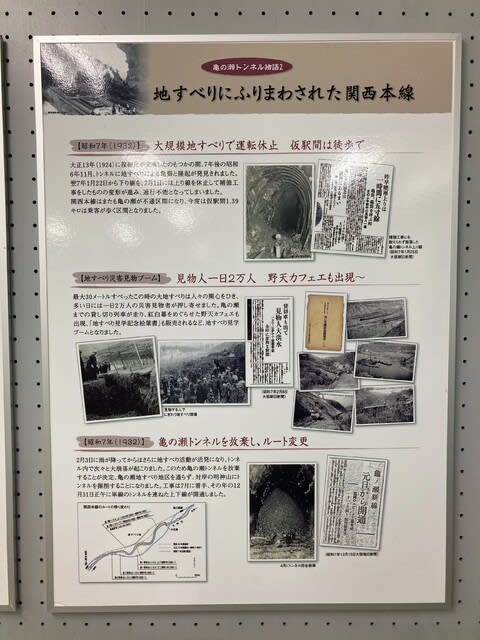

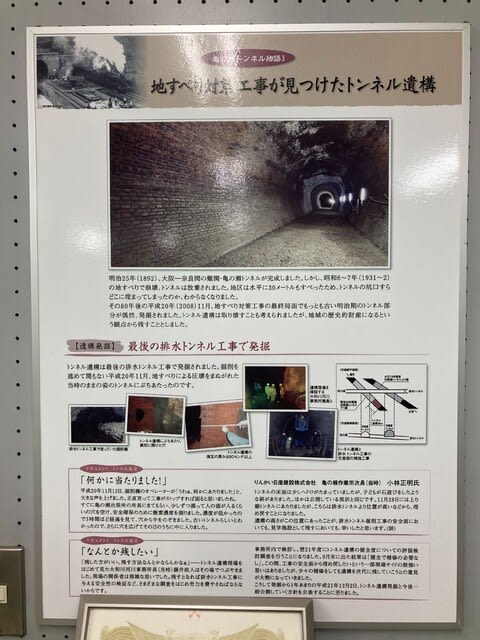

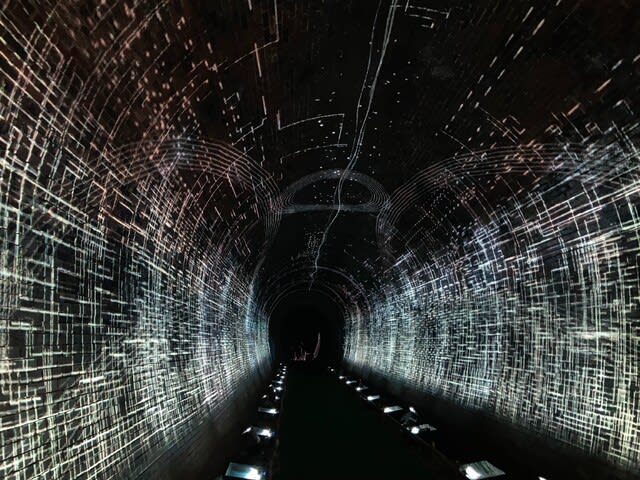

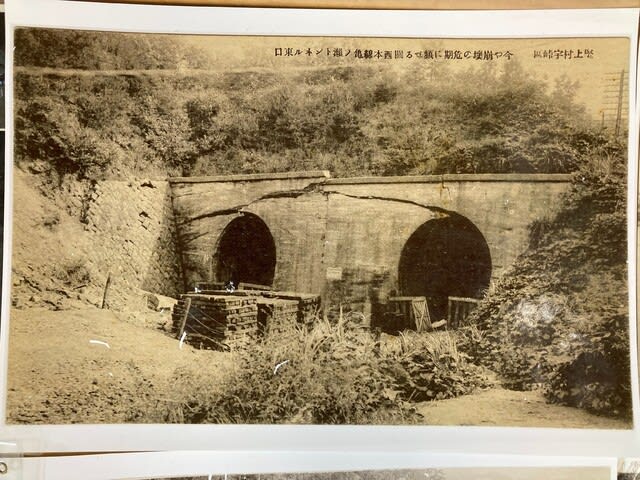

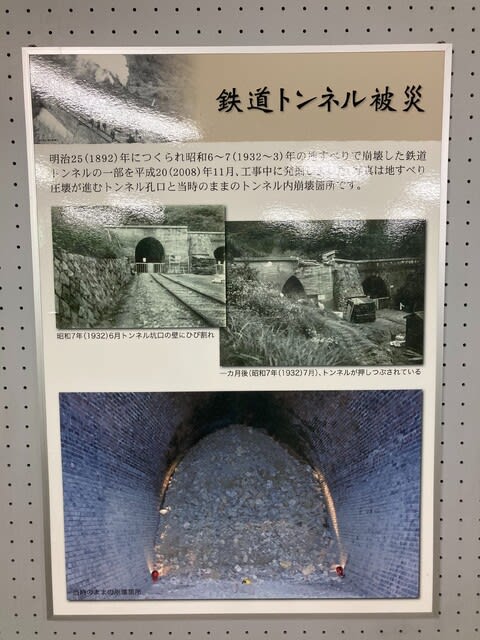

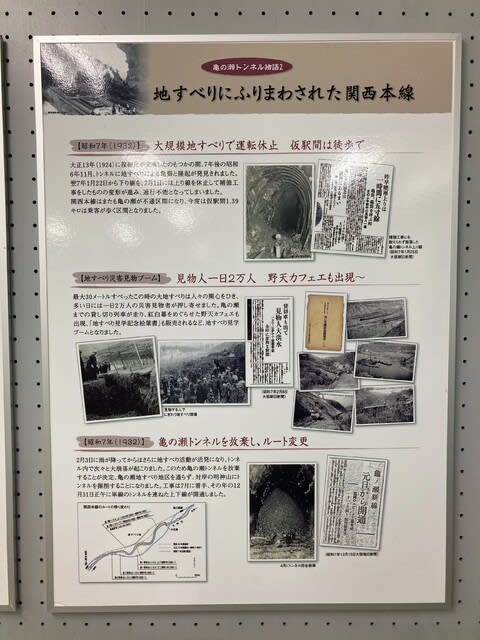

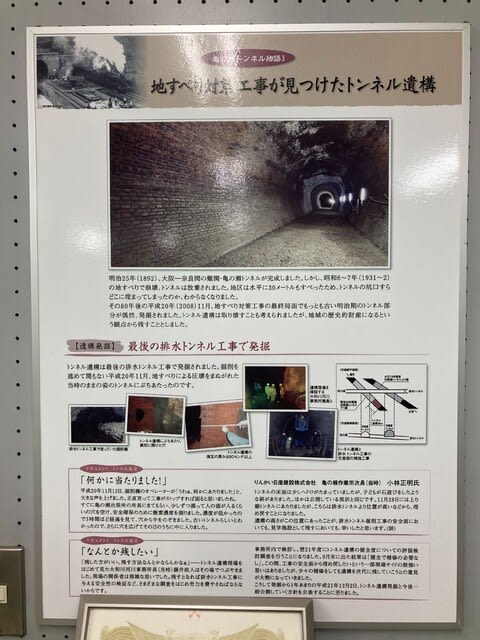

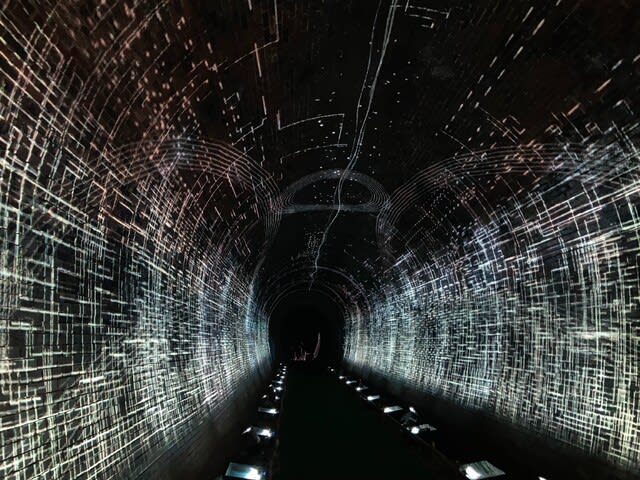

1932年(昭和7年)の地すべりでは関西本線のトンネルが崩壊したため、当時の国鉄はこのトンネルを放棄し、線路は対岸へと迂回するルートに切り替えられました。その後、地すべり対策工事が進められていた2008年、放棄されて忘れ去られていたトンネルが発見されました。地元の柏原市はこのトンネルを利用して「日本遺産『龍田古道・亀の瀬』光の旅路」と題したプロジェクションマッピングを公開していて、今回はそれを観に来たわけです。

煉瓦造りの壁面が黒いすすで覆われた廃棄トンネルが現代と古代をつなぐタイムトンネルに早変わり。なかなか良い映像でした。

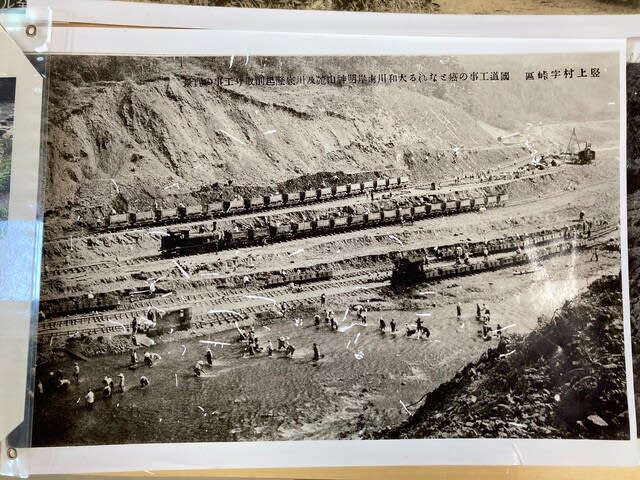

地すべり対策で造られた排水トンネルにも入れてもらえました。山にしみ込んだ地下水を集水ボーリングで集めて大和川に逃がすための排水トンネルで、ちょうど前日に降った雨水が集められて天上からボタボタと落ちてきていました。このトンネルが総延長で7キロも掘られ、地すべりをせき止めるための深礎工と呼ばれる巨大な杭が150本以上も打ち込まれるなど、驚くほど大規模な工事による対策が行われていることを初めて知りました。

すぐ近くにある「龍王社」は修験道の開祖である役行者が和歌山県の友ヶ島から順に設けた葛城二十八宿経塚の28番目、最後の経塚とされます。

たっぷり2時間の見学を終えたあとは龍田大社に向かいました。龍田大社はちょうど風鎮大祭の日に当たっていて、拝殿で拝んだ後に神楽を見せてもらうことができました。

秋になったら龍田古道を歩いてみようかな。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

奈良盆地を流れる150以上の川は最後はすべて大和川に集まって、JR関西本線の三郷駅あたりから大阪側の近鉄線安堂駅あたりまで、標高差20m近くをわずか8キロほどで下ることになるので、途中は白波が立つほどの瀬になります。これが亀の瀬。どうして亀の瀬と呼ぶのかというと、川の中に亀のよう見える石があるから。

古代、大和川は河内から大和への交通路として利用されましたが、この亀の瀬を遡ることができなかったので、手前で船を降りて川沿いを徒歩で行き、平坦なところで今度は小さな船に乗り換えて纒向あたりまでゆらゆらと進んだそうです。そして、亀の瀬は大和川の北側の山沿いを行く古代の官道、龍田道の通過点でもありました。

この古代ロマンあふれる亀の瀬は世界でも有数の地すべり発生地で、明治以来に限っても3度の大きな地すべりが発生しています。地すべり事故の惨状やそのメカニズム、国の事業として進められてきた地滑り対策などを学ぶのが「亀の瀬地すべり資料館」です。ビデオによる解説を視聴したあと、ボランティアガイドさんが説明してくれます。決して上手ではなかったものの、理解を深めるには大いに役に立ちました。

1932年(昭和7年)の地すべりでは関西本線のトンネルが崩壊したため、当時の国鉄はこのトンネルを放棄し、線路は対岸へと迂回するルートに切り替えられました。その後、地すべり対策工事が進められていた2008年、放棄されて忘れ去られていたトンネルが発見されました。地元の柏原市はこのトンネルを利用して「日本遺産『龍田古道・亀の瀬』光の旅路」と題したプロジェクションマッピングを公開していて、今回はそれを観に来たわけです。

煉瓦造りの壁面が黒いすすで覆われた廃棄トンネルが現代と古代をつなぐタイムトンネルに早変わり。なかなか良い映像でした。

地すべり対策で造られた排水トンネルにも入れてもらえました。山にしみ込んだ地下水を集水ボーリングで集めて大和川に逃がすための排水トンネルで、ちょうど前日に降った雨水が集められて天上からボタボタと落ちてきていました。このトンネルが総延長で7キロも掘られ、地すべりをせき止めるための深礎工と呼ばれる巨大な杭が150本以上も打ち込まれるなど、驚くほど大規模な工事による対策が行われていることを初めて知りました。

すぐ近くにある「龍王社」は修験道の開祖である役行者が和歌山県の友ヶ島から順に設けた葛城二十八宿経塚の28番目、最後の経塚とされます。

たっぷり2時間の見学を終えたあとは龍田大社に向かいました。龍田大社はちょうど風鎮大祭の日に当たっていて、拝殿で拝んだ後に神楽を見せてもらうことができました。

秋になったら龍田古道を歩いてみようかな。

↓↓↓↓↓↓↓電子出版しました。ぜひご覧ください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます