1,地域における医療・介護を取り巻く現状と課題

本稿で述べる山形県庄内内南部地域医療圏は、鶴岡市と三川町の1市1町により構成される。人口は13万人弱であるが、東北で最も広い面積を有しており、みなし過疎に分類されている。医療資源としては、鶴岡市立荘内病院(520床)を中核病院とし、回復期リハビリテーション病院2か所、一般病院4か所、精神科単科の県立病院1か所、診療所81か所、訪問看護ステーション11か所などである。病院の病床数、医師数は県平均の約3/4と下回るが、診療所の数は県平均をやや上回り、在宅療養支援診療所は県平均の2倍程存在する。介護施設数、介護職員数は県平均並みである。また、一般社団法人鶴岡地区医師会が健診センター、回復期リハビリテーション病院、介護老人保健施設、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなど多くの施設を運営しているという特徴がある。

県が定める二次医療圏は、表記の庄内南部地域と鶴岡市の北に位置する酒田市を中心とした庄内北部地域とからなるが、それぞれに同規模の市立病院があったことで、北と南で医療が完結していたという歴史がある。しかし、2008年に酒田市に市民病院と県立病院を統合した鶴岡市立荘内病院の2倍の規模(医師数ベース)をもつ日本海総合病院が新設されたことで、医療提供体制のバランスが崩れ、庄内二次医療圏全体で医療提供体制を考えていかなければならない時代となった。2つの中核病院の役割分担、それぞれの病院の適正病床数、病院と介護との連携は継続的なテーマである。また、面積が広いが故に訪問診療が難しい過疎地が存在し、診療所が減少する中その対応も課題である。

2,Net4U、ちょうかいネット、Note4Uの歴史

Net4Uは、2000年に実施された経済産業省の「先進的ITを活用した地域医療ネットワーク構築事業」で開発された地域版電子カルテシステムである。当時はインターネットの黎明期で医療連携へのICTの活用が期待された時代であり、医療DXの先駆けともいえる事業であった。Net4Uは所見の記載のみならず、検査データの自動登録、画像の添付、訪看看護指示書や紹介状の作成・送付、多施設間の情報共有などを可能とした高機能なクラウド型電子カルテシステムであった。事業終了以降、各地で構築された医療情報ネットワークが次々ととん挫する中、Net4Uは現在に至るまで発展的に運用されており、日本で最も歴史のある地域版電子カルテとして認知されている。この間、2012年にNet4Uは「医療と介護を繋ぐヘルスケアソーシャルネットワーク」として全面改訂され、医療のみならず、介護を含む多職種連携を支える情報共有ツールへと進化した(図1)。

・ちょかいネット

2012年には、庄内二次医療圏にID-Linkを利用した地域医療情報ネットワーク「ちょうかいネット」が構築された。ちょうかいネットは、患者の同意の元、病院や診療所から中核病院の電子カルテ情報をインターネットを介して閲覧できるしくみである。現在、開示施設は6か所あり、Net4Uもそのなかに含まれている。おもに、診療所・病院の医師が、自院に通院中の患者が他病院を受診した場合そのカルテ情報を参照することに利用されているが、近年は医師のみならず、訪問看護ステーション、介護施設、薬局、歯科などからのアクセスも増えている。

・患者家族支援システム「Note4U」

在宅医療においては、患者と接する時間が長い家族への支援は極めて重要である。そこで2012年に患者・家族が、サービス提供側である医療や介護と繋がる仕組みとしてNote4Uが開発された。Note4UとNet4Uとをデータ連携させることで、患者・家族側はNet4Uの検査結果、処方内容を閲覧でき、連絡ノート機能を利用することで、相互のコミュニケーションも可能となった。Note4Uは今後進めるべき患者参加型医療の先駆けでもあり、有用事例が蓄積されている。

3,Net4U運用の実際

・Net4Uの運用実績

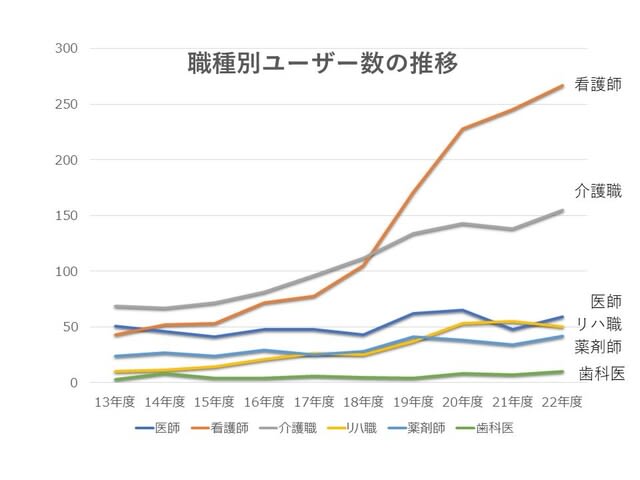

Net4Uは、2001年1月の運用開始以来22年超の運用実績を有するが、2023年3月末現在、参加施設は154で内訳は表に示す(図4)。参加職種毎のユーザ数の割合では、看護師が47%、介護職26%、リハ職10%、医師9%、薬剤師6%、歯科医師1%であり、看護師と介護職で3/4を占める(図5)。職種毎のユーザ数の年次推移(図6)では、看護師の延びが著しい。以上の実績は在宅医療の主な担い手は訪問看護師とケアマネジャーである現実を示している。とくに、看護師の書き込み数は他職種を圧倒しており、看護師が発信する情報を他の職種が参照している現状が伺われる。

・訪問看護ステーションにおけるNet4U運用の実際とその効用

訪問看護ステーションでのNet4U利用の現状を鶴岡地区医師会が運営している訪問看護ステーション(愛称:ハローナース)を例にみてみる。2023年1月のハローナース利用者(患者)はトータルで198名であり、医療機関とNet4Uで情報共有している利用者は94名(47.8%)、さらにはケアマネジャーも参加している利用者は28名(14.1%)であった。ハローナースでは定期訪問、緊急訪問時対応の記録をすべてNet4Uに記載し、さらには緊急入院やレスパイト入院先へ、訪問看護サマリーなどを添付し報告している。訪問看護師側が参考とする情報は、在宅医の訪問診療の日時や指示内容、ターミナル期での本人の意向の確認などであり、また病院がNet4Uを利用することでのレスパイトの予定や入院中の情報提供も参考としている。ケアマネジャーからの情報提供としては、サービス調整に関する報告や相談、レスパイト入院やサービス調整などがある。医療系サービスの利用継続や中止については、ケアマネジャーから医師への利用確認についてのやり取りも参考としている。Net4Uからちょうかいネットにアクセスすることで、病院の情報を参考にすることもある。多職種と連携している場合は一斉に報告ができより有用性が高まる。

・Net4Uの効用について訪問看護師からのコメント

-病院医師や開業医への報告、相談、指示などの確認ができる

電話は相手の業務状況を配慮しなければなりません、FAXは個人情報の取り扱いに注意が必要です。お互い都合の良い時間帯に入力や確認ができ、記録として残すことができるために活用しています。また、Net4Uからちょうかいネットへアクセスし病院の診療記録を閲覧しています。

-認定看護師(緩和ケア、皮膚創傷、認知症など)との協働

病院医師への報告や指示受けなどでは看護師が窓口になってもらうことで、指示の変更や受診、入院などの対処がスムーズに行えます。また、看護ケアについてアドバイスを頂き、一緒に考えることでケアの質の向上につなげられると考えています。例えば、緩和の認定看護師からは症状コントロールの相談や緊急受診の状況の報告をもらっています。皮膚・排泄ケア認定看護師からは褥瘡や人工肛門の管理などで同行訪問してもらう機会があり、画像添付で状態報告や評価、処置方法についてやり取りすることもあります。認知症看護専門看護師からは、服薬管理に関する報告や相談、また家族への指導などをNote4Uで行ってもらうこともあります。

-施設を越えた多様な情報を共有

近年、医療と介護の双方のサービスを必要とする中重度の高齢者へ多職種で支援するケースが増えています。支援者たちが持ち寄る情報を施設間で確認できることは、効果的な情報共有に繋がっていると思います。

-Note4Uを活用した患者・家族支援

独居や老老世帯へ対応することもあります。家族が遠方にお住まいであったり、近年では、コロナ禍で遠方の家族が帰省できなかったりしますが、利用者家族とのやり取りにNote4Uを活用することで利用者家族とも情報共有することができます。

4,Net4U を機能させ、情報共有を促進するための取り組み

Net4Uのようなシステムを施設・職種の利害を超えて地域全体で運用するには、お互いの領域や課題を知り、相互に利益のある互酬性のある関係を目指す必要がある。当地区ではNet4Uの運用と並行して、多職種が関わるいくつかのプロジェクトを実践してきた。

・地域連携パス

大腿骨近位部骨折、脳卒中においては、ほとんどの患者が当地区の中核病院である市立荘内病院へ搬送され、その多くは地域の2つのリハビリテーション病院へ転院となる。この地域的特徴を利用し、全例登録を原則とした、大腿骨近位部骨折地域連携パスの運用を2006年から、2008年からは脳卒中パスの運用を開始した。連携パスを運用するに当たっては、パス協議会を設立し、データ入力はNet4Uで培ったネットワークを活用することとした。蓄積されたデータは集計表を作成し公開している。パス活動として、連携パスの運用のみならず、月1回の全体会、学術講演会、事例検討会、懇親会などを定期的に行ってきた。日本クリニカルパス学会には、毎回10題程の演題を報告してきた。協議会を設立し、地域全体で連携パスを運用している地域は全国でも鶴岡だけだと自負している。

・緩和ケア普及のためのプロジェクト

緩和ケア普及のためのプロジェクトは、2008年の厚生労働省のがん対策のための戦略研究として当地区が受託したもので、われわれは庄内プロジェクトと呼んでいる。全国から4地域のみが選ばれたビッグプロジェクトであり、試行錯誤をくりかえしながら、緩和ケア普及のための活動を3年間にわたり実践した。活動に当たっては、医療者教育、市民啓発、地域連携、専門緩和という4本柱に沿ったかたちで数多くの活動を行った。この活動がきっかけで、各職種のキーパーソンが顔を合わせ議論する機会が急増し、結果として多職種連携が深まることに繋がった。在宅緩和ケアを進めるなかで、多職種間での情報共有の必要性が高まり、Net4Uも在宅医療を中心とした多職種連携を支えるツールへと進化した。

在宅緩和ケアにおいては、かかりつけ医、看護師、リハ職、薬剤師などが患者宅を訪れケアに当たる。これら職種がリアルタイムに情報を共有しながら、多職種協働で患者を診ていくことにNet4Uは大きく貢献している。とくに、中核病院の緩和ケアチームの参加は現場の多職種チームに大きな安心感を与えており、Net4Uは在宅緩和ケアには必須のツールとして定着している。

・在宅医療連携拠点事業

2011年からは、厚労省の在宅医療連携拠点事業を受託し、多職種連携を強化する時代へと変遷していく。地域医療連携室「ほたる」は、厚労省の在宅医療連携拠点事業を受託し、医師会内に設置された部署である。地域包括ケアシステムに関する数多くの活動を行っており、地域の多職種連携の事務局ともいえるセクションである。活動の一環として、職種間の交流会や意見交換会などを数多く実施してきた。近年のほたるのトピック的取り組みは、地域NST「たべるを支援し隊」のコーディネーターとしての役割である。たべるを支援し隊とは、食べることに困っている人へ、リハ職、歯科医、薬剤師、管理栄養士、医師、看護師などの多職種がチームでサポートする取り組みあり、多職種間の情報共有にはNet4Uを活用し、月1回程度のミーティングを重ねている。

・顔のみえる関係づくり

さまざまな活動を行うにあたっての基本となるのは、顔のみえる関係づくりと考え、楽しいイベントも数多くやってきた。BBQや忘年会は、Net4U導入以前に仲間と始めたものであるが、徐々に参加人数が増え、医療職のみならず、職種を越えて多くの仲間が集う場に成長した。連携の基本は、仲良く、楽しくと考えており、「飲みにケーション」が果たした役割は非常に大きいと考えている。また、クリニカルパス学会、日本医師会医療情報システム協議会、在宅医療連合学会などへは組織を超えて多人数で参加し、学びだけではなく、「チーム鶴岡」のマインドを醸成してきた。

5,これまでの成果、現状の課題、今後の展望

・成果

Net4Uは、おもに在宅医療におけるさまざまな患者情報を多職種、多施設間で共有することを可能とし、そこに関わる多職種相互のコミュニケーションを拡大するとすることで、在宅医療を支えるツールとして着実に成果をあげてきた。現在、Net4Uには医療施設のみならず、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、老人保健施設などが参加しており、ICTを利用した医療・介護情報共有基盤としては全国的にみても成果がでている地域と評価している。

・課題

とはいっても、Net4Uを利用している患者は50%程度(表記訪問看護ステーションの例)であり、記録はほとんどが訪問看護師に負っているのが現状である。医師の参加も限られ、薬剤師や歯科医師の利用は限定的である。また、参加者が増えているとはいえ、ケアマネジャーが実際にNet4Uにアクセスし、訪問看護師などと情報共有している事例はそれ程多くはないという現実もある。地域連携パスにおいても、急性期から回復期さらには生活期へとパスでつながってはいるが、あくまで医師間の情報共有であり、生活期パスへの看護師や介護職の参加はほとんどなく、脳卒中の再発や再骨折の予防を地域全体でどう取り組むのかは今後のテーマである。

さらに、Net4Uのような地域医療情報ネットワークの運用費を誰が負担するのかという、全国共通の根本的な課題がある。当地区の場合、医師会が運用費を全額負担しているが、いつまで継続できるかは不透明であり、負担の在り方は今後検討する必要がある。また、Net4Uは地域住民に知られた存在とは決していえず、Net4Uは地域住民にとってこそ有益なシステムであることを周知するための広報活動も今後取り組む必要がある。

・展望

2022年は医療DX元年ともいわれ、オンライン資格確認システム(オン資)が義務化され、マイナンバーカードの保険証利用も開始される。オン資を利用することで、患者の同意の元で患者の診療/薬剤情報や特定健診情報も医療機関で閲覧が可能となる。さらには患者自身もマイナポータルを利用し自分の薬歴などが閲覧可能となる。この国が進める全国レベルの医療情報ネットワークは全国医療情報プラットフォームと呼ばれ、今後は当地区におけるNet4Uやちょうかいネットなどの既存の地域医療情報ネットワークと融合しながら活用されていくものと思われる。

すでに運用を開始した電子処方箋は、現在紙で行われている処方箋でのやり取りをオンライン化することで、薬の重複や併用禁忌などが正確かつ迅速にチェックでき、より安全で無駄のない処方が可能となる。また、マイナンバーカードの提示でどの医療機関からも過去の薬歴などが分かるため、救急や大規模災害、パンデミックでの活用も期待されている。

医療DXは、緒についてばかりで今後の普及は不透明であるが、周回遅れと言われている我が国の医療DXが、患者を中心とした健全なかたちで発展することを期待している。