「風船」つまり「風の船」の「船」は、「舟」ではなく大がかりな印象の漢字で、人を乗せる熱気球やツェッペリン号のような飛行船にこそふさわしい気がする。

「風船」つまり「風の船」の「船」は、「舟」ではなく大がかりな印象の漢字で、人を乗せる熱気球やツェッペリン号のような飛行船にこそふさわしい気がする。玩具の「風船」は「風船玉」と呼んでいた。この「玉」が取れて現在の「風船」になったようだ。

1784年以降 日本の蘭学者に乗用のガス気球の話題がオランダ語で紹介・翻訳され、後に日本の蘭学者や国防論者により語彙が空船、気船などとともに風船として紹介される。

明治初期:、風船は乗用のガス気球を意味する軽気球の俗語とされる。ゴム風船は球凧・球紙鳶(たまだこ)や風船玉などといわれた。

ところが、日本では「越中富山の薬売り」が、置き薬のおまけに角風船を配っていた。

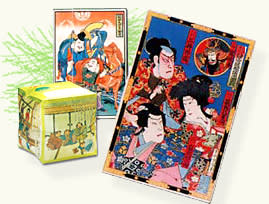

江戸時代後期から行われているおまけで人気があったのが、富山絵(錦絵)と呼ばれた売薬版画(浮世絵)や紙風船、「食べ合わせ」の表などだった。iinaも幼いころに紙風船をもらって喜んだ一人。

ゴム製や紙製の袋に空気、ヘリウムなどを詰めて膨らませた風船を英語ではballoon。日本語の「気球」も英語ではballoon。

玩具を「風船」、人が乗ったり観測用に使う大型のものを「気球」と区別している。

ゴムの木から採れた生ゴムは、かなり古くから人間に利用されていた。コロンブスが第2回目の航海(1493~1496年)の際に、ハイチの原住民が遊んでいた黒くて弾力性のあるボールを持ち帰ったのが、ヨーロッパに生ゴムが伝わった始まりだと言われているが実用化されていない。

日本では、江戸時代末期の横浜や大阪で風船を売った記録が残る。この頃のゴム風船は、今のと違ってゴムがぶ厚く、専用の器具でしかふくらませられなかった。

そうですね。風船て、大きな船を使うのですね。