高原 白樺

マリーゴールド

松虫草

菊

秋桜(コスモス)

彼岸花

こびとの妖精たち 都夢

. . . 本文を読む

[ 武士 もののふ③ ]

すべては、織田信長からはじまった。

近世の基本については信長が考え、かつ布石した。中世の呼称で総合される諸慣習は、この人物によって打ち壊された。だけでなく、新しい社会をつくろうとした。

中世は商工業から芸能にいたるまで「座」という特権的な協同組織ができていて、ときに独占権をもち硬直化していた。彼の領土が広がるにつけ、彼が目指す市場経済(楽市楽座)も広がった。

また、農業 . . . 本文を読む

[ 武士 もののふ② ]

国人・地侍こそ中世の社会像の一典型ではないか。

小さな地侍たちは、それぞれの国人を「寄親」としてその下知に属していた。地侍にとっての国人は「頼うだ人」であってときに家来以上に忠誠を尽くすが、その関係は一種の同盟出るため、ときに地侍が「寄親」を離れる自由も保留していた。

「大名」とは、江戸時代の大名ではなく「大いなる名田のぬし」を指す。

名田これこそ、鎌倉幕府樹立という . . . 本文を読む

[ 武士 もののふ① ]

日本は、大化の改新の終わりごろから律令国家になっていった。

律令制とは日本国の農地がみな公地であり、民がみな公民であることである。公民である農民は国家によって所有され、配分された公地を耕し、国の規定通りの税としての稲を納めた。

平安の世は藤原氏の世で租税の多くを占有し、天皇家の経済が小さくなった。

このため多くの皇族を養うことができず、さかんに皇子を臣籍に編入した。 . . . 本文を読む

トラックバックに代えて、以下のようなコメント欄利用をはじめた代替記念日が、今月1日でした。記念のターニングポイントかもしれません。

トラックバックがgooブログで使えなくなって久しく、代用できるものがないものかと考えて次のようなことを試したところ、効果があったか先週のアクセスランキングで294位をゲットしました。

悪用する人がいたためトラックバック不使用になったとはいえ、仕組みを次のように説 . . . 本文を読む

平安京が興した大寺は二つしかなかった。南の端の羅城門を挟んで東に東寺、西に西寺を置いた。この場合、「寺」はテラではなく役所と解する方がいい。

奈良時代の官僧たちは、仲間同士でもみあって派閥抗争していた。

僧のほとんどは民の救済など考えておらず、当時はそういう理論体系もなかった。のちの鎌倉仏教のような信仰というものは思想としてないに等しかった。

ところが、新たな首都で興った平安仏教は違っていた。貴族 . . . 本文を読む

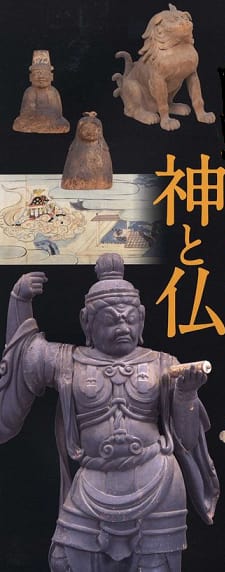

神道という言葉は仏教が入って来てから、この国の精神習俗に対して名づけられた。

神は没落した。「日本の神々は迷っている。」というのが鎮護国家の仏教を受容した奈良朝のころの僧たちの見方であったらしい。僧たちは神々にありがたい経を聞かせて救おうとした。仏は上、神は下だった。有力な神社に祭神を済度するための神宮寺が造られた。そのことで神々は没落をまぬがれた。

「八幡神」という異国めいた神が宇佐に湧出した . . . 本文を読む

巨大な頭のすぐ下に足が生えていて、胴体はない。

大阪の道頓堀ホテルにいる彼らは左から東洋人、アフリカ人、アラブ人、西洋人らしい。

後ろが気になる・・・

お尻をフロントに向けていた。

. . . 本文を読む