誰でも一度は感じたことがあるのではないだろうか?「ここは自分の居場所ではない・・」あるいは「ここには馴染めない・・」といううっすらとした頼りなさ。自分がいる場所や、仕事や属している集団(会社だったり家庭だったり組織だったり云々)で、ある程度うまくやっているが、それでも何となく感じる存在感の希薄さ。

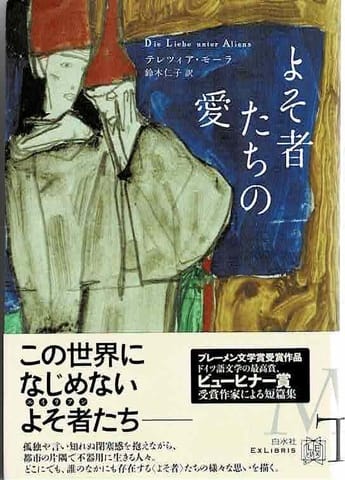

テレツィア・モーラ著/鈴木仁子翻訳の「よそ者たちの愛」は、そんな社会にうまく馴染めない”よそ者たち“の、それぞれの日々のを淡々と描いた短編10編が集められた本である。

例えば「魚は泳ぐ、鳥は飛ぶ」—— “マラソンマン”というあだ名の年金暮らしの男の話。

どこといって特異なところはないのだが、質問されたことしか答えず、丁寧だが二言三言しか話さない。洗いざらしの灰色のシャツを纏い、顔付きは悲しげな道化、しかし悲しんではいるわけではない。

ある日、身分証明書と家の鍵を入れたバッグを盗まれ(!)、犯人(と思える男)を延々と追いかける。。いつしか盗人を追いかけるという目的も曖昧になり、やがて呆気にとられる結末。。。。魚も鳥も、目的があって泳ぐのでも飛ぶのでもない。それが生きることだから。

周囲に面倒をかけてばかりの若いカップル。毎朝日の出に出かけ日の入りに戻る男(お陽さまといっしょに出発するが、残念なのはお陽さまがいつも自分の背後にしかいない)。いつも片方の口角をつり上げている夫から逃れられない女性・・・登場人物はそれぞれにうっすらとした違和感を抱えている。

ワタシが好きなのは、「求めつづけて」の一節——

「翌朝昇ってきたお陽さまは灰色、そして私のこの日の残りも同じく灰色だ。ほどよい寒さの、こぬか雨の晩秋。運河は、向こう側に遊歩道がついている。

昔から川岸を歩いたものだった。私の生まれた村はドナウ川の支流にあって、私の通った中高等学校(ギムナジウム)はドナウの本流に面していた。学校の眼の前が遊歩道で、そこには絵になる風景の材料がそろっていた。プラタナス、ベンチ、並木の根上がりでひび割れた歩道、ところどころの階段。けれど私たち生徒がその階段を下りることは禁じられていた。」

「私はね、八年付き合っていた恋人に去られたの、と私は話す。あなたは私の命よ、と彼に言ったら、彼は去った。私の友人たちは、どんな人間にだってそんなことを言うもんじゃない、と言った。私はそれで彼らのもとを去って、ここに来た。」

その場の景色や空の様子や空気の湿り気、街の雑踏や匂いが漂ってきて、それに主人公の不確かな気持ちが重なる。。

「布巾を纏った自画像」では、話しをするといつも「口角の片方をつりあげ」て(あざ笑ってるの?認めてるの?訊ねちゃだめだ。)、ひたすら籠もって自画像を描き続ける男フェリックスと暮らす掃除婦をしている女性。

「自転車に乗ったはじめての日、それがここで幸福に酔ったはじめての日。

その前に幸福に酔ったのは、フェリックスがわたしを妻と呼んだ日。

その前は、わたしがベルリンに来た最初の日。

その前は、八年生を終了したとき。。。」

作者のテレツィア・モーラは、オーストリア国境に近いハンガリーの村でドイツ語マイノリティとして育ち、その後、ブタペスト大学に入学し、東西ドイツの壁崩壊後の90年にドイツに移住。フンボルト大学で演劇学とハンガリー文学を修め、脚本家として働くとともにドイツ語で小説を書き始めたという。

この本に収められているどの物語の主人公も、“どこであってもいい”が、“どこにも馴染めない”『よそ者』である。本の推薦人の師岡カリーマの言葉を借りれば、“社会で疎外されたというよりはむしろ、”自らが多数派の価値観やペースに馴染めなかったりする面倒だけど目が離せない面々”。様々な事情でその場所に安住できない弱さをかかえる人物たちの気持ちが淡々と描かれていて、読んでいて時に切なく可笑しい。

巻末のリストを読んで、この本を翻訳した鈴木仁子さんは、ヴィルヘルム・ゲナツィーノの「そんな雨の日の雨傘に」を翻訳した方だと知った(!)「そんな雨の日の雨傘に」は数年前に読んだが、淡々として軽妙でさり気なく、しっとりしているのにクールな文章に引き込まれたものだ。今回の「よそ者たちの愛」も綿密に選ばれた言葉の使い方と表記(漢字、ひらがな)が素晴らしく、読んでいていつしか主人公に寄り添う気持ちが湧いてくる。

外国文学は翻訳者によって印象がまるで変わる。素晴らしい翻訳本に出会った時は、文章がストンと心に落ちてくる。暑〜い暑〜い今年の夏ではあるが、なんとなく心が静かになってくる本でありました。