『嫌われる勇気』、あの世のアドラーにも嫌われた!?

2017.04.07(liverty web)

ベストセラー『嫌われる勇気』がドラマ化され、様々な波紋を呼んだ。

主人公である女刑事が、「私はただ、感じたことを口にしているだけ」「その推理、明確に否定します」「それは私の課題ではありません」といったセリフで、周囲の反感を買いながらも、次々と難事件を解決していく――。

「感じたことを口にするだけ」はアドラーじゃない

その内容に、日本アドラー心理学会がホームページに抗議文を掲載した。

抗議文では、「『勇気』とは共同体感覚のひとつの側面である」というアドラーの言葉を引用。共同体感覚とは「世の中の幸福に貢献しようとする感覚」のこと。その共同体感覚につながる「相互理解をするための努力」を、ドラマの主人公が放棄しているというのだ。

「私はただ、感じたことを口にしているだけ」といった態度は、アドラー心理学に反するらしい。

確かに、書店で『嫌われる勇気』のタイトルだけを見た人で、「アドラー心理学というのは『ズケズケものを言う』ことを教えているのかな」と思った人も多いはず。

「嫌われる勇気」で組織から駆逐される?

この状況に対して、あの世にいるアドラー本人からも、苦情が来ている。

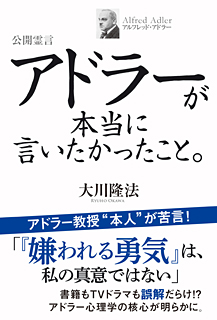

大川隆法・幸福の科学総裁は3月、アルフレッド・アドラーの霊言を行い、アドラーの本心を聞いた。

アドラーの霊は、『嫌われる勇気』について、次のように述べていた。

「『嫌われても、うまく生きていける方法がある』みたいに言うと、(マーケットの)"隙間"を突いてやってる感じがするわなあ。ただ、そういうつもりはない。まったくないので。

何と言うかなあ。これを、『自分を変える必要はない』というふうに捉えてるんだったらね?つまり、この『嫌われる勇気』ってのが、『(嫌われても)自分を変える必要がないんだ』というふうにだけ捉えてるなら、それは明らかに間違ってる捉え方だから。

(中略)

これは、取り方を間違えたら、『嫌われる勇気』を持って窓から飛び降りなきゃいけなくなるようなことは、いっぱい出てくる可能性があるので、ちょっと気をつけないといけないよ。これで元気づいた人は、組織から次々と駆逐される恐れはあるんじゃないかな」

アドラーは、「自分の考えが絶対だ」という独善主義を勧めていたわけではないようだ。

「自己保身」から「貢献」へ

確かにアドラーは、「他人の評価をあまりにも気にしすぎてはいけない」と教えた。

フェイスブックやツイッターで知り合いの生活が気になったり、投稿した内容へのコメントや反応が常に気になる「SNS疲れ」も増えている。周りのことを気にしすぎる風潮に、息苦しさを持っている人も多いだろう。そんな世の中だからこそ、「嫌われる勇気」というフレーズは、多くの人の心をつかんだ。

しかし、「開き直って、相手の気持ちを無視する」というだけでは、人間関係のトラブルが増えるだけだ。

実は、「周りの評価を気にしすぎること」も、「周りの気持ちを考えずにものを言って実際に嫌われてしまうこと」も、真逆のようで問題の根っこは近い。両者の中に、「否定されたくない」という「自己保身」の気持ちがあることが多いためだ。

アドラーが強調した、「共同体感覚」、つまり、「自分がどれだけ貢献できたか」ということに喜びを感じる心は、そのどちらにも苦しまないための考え方と言えるだろう。

アドラー霊は他にも、以下のようなポイントについて語っている。

- 自分の生き方を選び取っていく方法

- アドラーブームの背景には「ポピュリズム批判」がある

- 「フロイト自身が精神分析を受けるべき人だった」

- 「劣等感」は自分と他人との価値観のズレから出る

- ニーチェ哲学の反対側で発達していった心理学

- 「心理学者は、優れた生き方をしている人の精神分析はできない」

- 救済力における「心理学の限界」とは

【関連書籍】

幸福の科学出版 『公開霊言 アドラーが本当に言いたかったこと。』 大川隆法著

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1840

【関連記事】

2017年3月29日付本欄 精神科医がおすすめする 心を浮かせる名作映画 (1)