NPO法人中国茶文化協会が主催する中国茶フォーラムのイベントに参加してきました。

テーマは「茶藝の世界」。

シンガポールの李自強宗師が立ち上げた流派「

留香茶藝」と

茶禅草堂を主宰する岩咲ナオコ氏が考案する「茶禅茶道」という

異なるスタイルの茶藝の共演でした。

フォーラムのプログラムは前半がセミナー、後半が茶会形式で進みます。

セミナーではまず留香茶藝の西村眞由美氏と茶禅茶道の岩咲ナオコ氏がそれぞれの世界を説明してくださいます。

その後、協会の畠中紀代子氏の司会で西村氏、岩咲氏3名によるトークセッションが行われました。

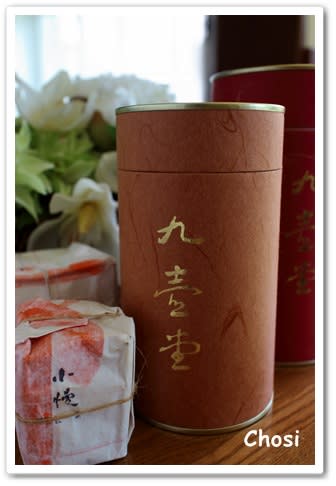

後半の茶会は留香茶藝の茶席(トップ写真左)と茶禅茶道の茶席(トップ写真右)でお茶を一種ずつ飲ませていただきました。

とてもわかりやすいプログラムで、充実した2時間半でした。

特にトークショーは面白い試みだと思います。

留香茶藝の「藝」と茶禅茶道の「道」の言葉の使い方の違いについての件は特に印象に残りました。

茶席を華やかに演出し、茶器も全てお客さまに向かって配置するという「留香茶藝」の茶席では

生活の中でお茶を楽しむという留香茶藝の雰囲気がよく伝わってきました。

対照的に、できるだけシンプルで自然と調和した世界を演出するという「茶禅茶道」はとてもシックで

台湾茶道に親しみの深い人にとってはとてもしっくりくるものでした。

「留香茶藝」のお点前は、ベテランの徳本佳苗氏だったこともあって、

とても優雅で明るく心地よいものでした。

お客さまと一緒にお茶を楽しむという姿勢が現れていた気がします。

「茶禅茶道」のお弟子さんによるお点前のほうは、静かでどちらかと言えば日本の茶道に通じる雰囲気がありました。

岩咲氏がトークショーで言及していた「自分を見つめる」という姿勢が茶席にも現れていると感じました。

どちらが好き、というのは全く好みかと思いますが、

私が感じたのは、お稽古というのはどの流派、どの先生についても結局はその人自身によるのではないか、ということ。

一つ前の記事でも書きましたが、〇〇先生についている、という事実だけで何とかなるわけではないのです。

もちろんいい先生、自分と合う教室を探すことは大切ですが、その道、その藝を極められるかはその人次第。

どんな形であってもある段階まで達した方の淹れてくださるお茶は美味しいものです。

こんな小難しいことを考えずにとりあえず楽しく習う、がまず一歩ですけれどね!

■茶譜■

ウェルカムティー 凍頂烏龍茶

留香茶藝茶席 留香鉄観音

茶禅茶道茶席 阿里山烏龍茶

ご訪問ありがとうございます。

にほんブログ村

にほんブログ村