科学大好き!アイラブサイエンス! 最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

国連生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が名古屋市で10月に開かれる。もともと日本にいなかったのに、人間が持ち込んだ生物のために各地で生態系が悪化している。外来種問題は10月のCOP10 でも主要テーマの一つだ。在来種を外来種から守るための外来生物法は施行から5年を迎えた。だが実効性にはさまざまな課題がある。

外来種とは、他地域から人為的に持ち込まれた生物。なぜ外来種はいけないとされるのだろう?

それは、在来種への圧迫、食物連鎖のバランスなど生態系に与える影響、遺伝子の撹乱、第一次産業(農業等)への被害等が挙げられるが、2つ以上にまたがるものも珍しくない。

外来種の諸問題

農業に深刻な影響を与える場合、本格的な駆除が行われることがある。例えば南西諸島においては、ウリミバエが農作物に大きな被害を与えていたが、放射線を用いた不妊虫放飼法により、根絶に成功している。また、オーストラリアでは、移入種のウサギを駆除するため、致死性の粘液腫ウィルスの導入が行われたことがあるが、ウサギの耐性獲得とウィルスの弱毒化変異により失敗した。

国内では広い地域で、シカやイノシシの増加により農作物の食害が起きている。これは1905年に、ニホンオオカミが絶滅したため、生態系に現れた悪影響の結果である。この解決手段として、近縁のオオカミの導入の是非についての議論がなされている。この場合、オオカミが外来種になってしまう問題がある。

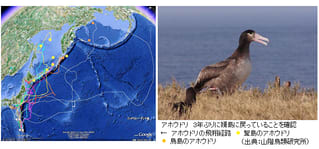

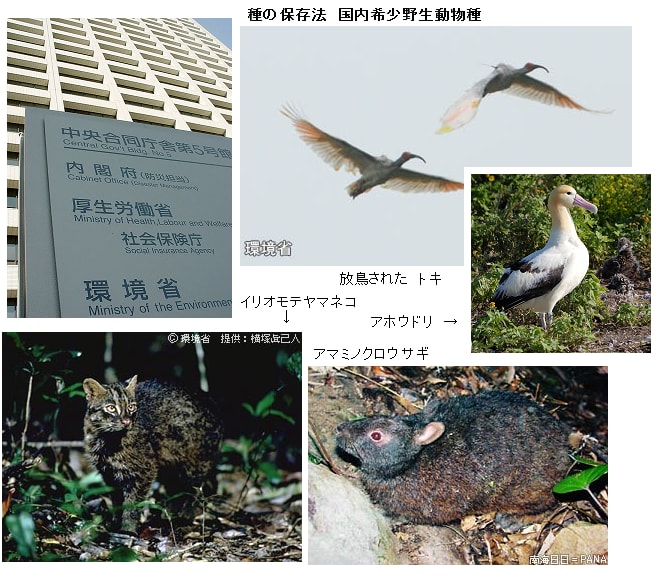

1910年にハブ駆除を目的として沖縄島に放され、その後奄美大島にも定着したジャワマングースは、ヤンバルクイナやアマミノクロウサギなど希少な小動物の多い両島の生態系に深刻な被害を与えている。しかも、生活時間帯の重なりの少ないハブの個体数にはほとんど影響を与えていないことが明らかになり、現在、国や自治体の主導する駆除活動が続けられている。

このように外来種にはさまざまな問題がある。今日は外来生物法について調べたい。

特定外来生物と要注意外来生物

外来生物法の正式な名前は何だろう?

正解は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」である。2004年(平成16年)6月2日公布された。外来生物法では何が定められているのだろう?

正解は、日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。

また、その懸念が指摘されている生物については「要注意外来生物」として、特定外来生物への指定を視野に入れ別途指定することを定めている。

では「特定外来生物」とはどんな生物だろう?

正解は、 哺乳類ではタイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、アライグマ、カニクイアライグマ、ヌートリア、フクロギツネ、ハリネズミ属全種、アメリカミンク、アキシスジカ属全種、シカ属(ニホンジカの国内固有亜種を除く)、ダマジカ属全種、 シフゾウ、キョン、クリハラリス(タイワンリスを含む)、トウブハイイロリス、キタリス(エゾリスを除く)、タイリクモモンガ(エゾモモンガを除く)、マスクラット、ジャワマングース、シママングースなど21種である。

鳥類ではガビチョウなど4種、爬虫類はカミツキガメなど13種、両生類はヒキガエルなど11種、魚類はチャネルキャットフィッシュなど13種、クモ・サソリ類はセアカコケグモなど5種、甲殻類はウチダザリガニなど5種、昆虫類はセイヨウオオマルハナバチなど8種、軟体動物はカワヒバリガイなど5種、植物はミズヒマワリなど12種である。(2010年2月1日現在)

では、「要注意外来生物」とはどんな生物だろう?

哺乳類は、リスザル、フェレット、シマリス、鳥類は、インドクジャク、シジュウカラガン大型亜種、コリンウズラ、クロエリセイタカシギ、シリアカヒヨドリ、外国産メジロ(ハイバラメジロ、ヒメメジロなど)、

爬虫類では、アカミミガメ、ワニガメ、チュウゴクスッポン、アメリカスッポン属全種、クーターガメ(アカハラガメ)属全種、チズガメ属の3種、ハナガメ、ヒョウモントカゲモドキ、グリーンイグアナ、両生類ではアフリカツメガエル、ヒキガエル属の5種。

魚類では、タイリクバラタナゴ、ニジマス、ブラウントラウト、カワマス、グッピ-、ソウギョ、アオウオ、オオタナゴ、カラドジョウ、ヨーロッパナマズ、ウォーキングキャットフィッシュ、マダラロリカリア、ナイルパーチ、タイリクスズキ、マーレーコッド、ゴールデンパーチ、ナイルティラピア、カワスズメ、カムルチー、タイワンドジョウ、コウタイ

無セキツイ動物では、アメリカザリガニ、クワガタムシ科全種など、植物では、オオカナダモ、ホテイアオイ、セイタカアワダチソウなど多種ある。

クリハラリスとアライグマ

東京の国立科学博物館新宿分館に、長崎県福江島(五島市)から運ばれたクリハラリス200匹余りが並べられていた。アジアから持ち込まれた外来種で、在来種のニホンリスの生息を脅かしている。動物研究部の川田伸一郎研究員は「毎月送られてきて1000匹近くになった。標本として保存し、根絶に役立てたい」と話す。

昨年9月、別の外来種であるアライグマの分布は東京都心の皇居に及んだ。都内では昨年度、139匹が捕獲されたが、自然が残る多摩地区に集中し、都心で初の確認となった。北米原産で、ペットとして80年ごろから年間約1500匹輸入されてきた。その一部は飼育できずに逃亡。野外で定着し、すべての都道府県で確認されている。ニホンイシガメなど希少種を餌にし、全国の農林水産被害は2008年度で1億9600万円に上る。さらにアライグマが持つ回虫が口に入ると、中枢神経障害の原因にもなる。

外来生物法か鳥獣保護法か

外来種による影響を抑えようと、外来生物法が施行されたが、実際の行政の対応は遅れている。

例えば、皇居のアライグマの駆除は外来生物法ではなく、「有害鳥獣」として鳥獣保護法に基づいて実施された。外来生物法に基づいて駆除するには具体的で長期的な防除法などを記した「防除計画」を策定しなければならないが、都は策定していない。都の担当者は「生態系影響の調査が難しく、被害が分からない状況で、防除計画を策定するには手間がかかる」と語る。

今年3月末現在、国の認定を受ける防除計画を策定したのは自治体やNGOなど約300団体と少ない。2006年度で、同法に基づいて駆除された野生生物はクリハラリスを筆頭に5種類の計1万8759匹にすぎない。環境省外来生物対策室は「まずは(鳥獣保護法など)可能な制度を利用して駆除していきたい」と説明する。

根・絶・不・可・能?

また、ミドリガメや外国産クワガタムシなどすでに分布が拡大し、根絶が望めない種に対して十分対応することは難しい。アライグマの場合、小池文人・横浜国立大教授(生態学)によると、30年後には関東甲信越地方全体が生息地になるという。

現行法は、外来種の中でも生態系への影響があったりその恐れがある特定外来種を列挙する「ブラックリスト」形式を採用している。これに対し、環境NGO「世界自然保護基金(WWF)」は、海外の生物の持ち込みを原則禁止し、安全が確認されたもののみ輸入を許可する「ホワイトリスト」形式への変更を求めている。

同方式を採用するニュージーランドの外来生物法は、外来種を駆除するだけでなく、管理することを目指すと明記している。国や自治体だけでなく、市民や企業も外来種の管理、駆除計画を提案、実施できる。

今秋に「生物多様性というロジック」(勁草書房)を出版する及川敬貴・横浜国立大准教授(環境法)は「多くの外来種が定着し、分布拡大しているので、どう付き合っていくのかが問われているが、外来生物法はその視点が不十分だ。生態系が異なる都道府県や市町村ごとに地域住民の参加による運用が必要だ」と提言する。

国立科学博物館の川田研究員は「外来種は将来、何を起こすか分からない。根絶だけでなく予防の大切さを認識してほしい」と呼びかける。(毎日新聞 2010年6月21日)

外来生物法とは何か?

正式名は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」、2004年(平成16年)6月2日公布された。

日本在来の生物を捕食したり、これらと競合したりして、生態系を損ねたり、人の生命・身体、農林水産業に被害を与えたりする、あるいはそうするおそれのある外来生物による被害を防止するために、それらを「特定外来生物」等として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入等について規制を行うとともに、必要に応じて国や自治体が野外等の外来生物の防除を行うことを定める。

また、その懸念が指摘されている生物については要注意外来生物として、特定外来生物への指定を視野に入れ別途指定することを定めている。

生物多様性条約は、締約国に生態系や生息地などを脅かす外来種の持ち込みの防止や管理、撲滅などを義務づけている。条約に加盟している日本は2004年に外来生物法を成立させ、2005年6月から施行した。現在までに被害を及ぼすと考えられる「特定外来生物」としてアライグマなど97種が指定され、輸入や運搬、飼育を原則禁止している。被害を及ぼす疑いはあるが、日本にいないリスザルなど148種は「未判定外来生物」として指定し、輸入業者に国に届け出るよう求めている。違反すると、個人には3年以下の懲役か300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科せられる。

参考HP Wikipedia「外来生物法」・「アライグマ」・「タイワンリス」・ 環境省「外来生物法」

←One Click please

←One Click please

最近気になる科学情報を、ピックアップ!わずか1分!見るだけで、科学がわかる!

最近気になる科学情報を、ピックアップ!わずか1分!見るだけで、科学がわかる!