2024年3月16日(土)

#345 ザ・アイズリー・ブラザーズ「That Lady」(T-Neck)

#345 ザ・アイズリー・ブラザーズ「That Lady」(T-Neck)

ザ・アイズリー・ブラザーズ、72年リリースのシングル・ヒット曲。ルドルフ、ロナルド、オケリー、アーニー、マーヴィンのアイズリー兄弟、義弟のクリス・ジャスパーの作品。ロナルド&ルドルフ・アイズリーによるプロデュース。

アイズリー・ブラザーズは1954年結成の兄弟グループ。オハイオ州シンシナティ出身、同州ブルーアッシュに移住してボーカル・グループを始める。RCAレーベルと契約、59年シングル「Shout」でデビュー。

初のヒットはセプターレーベルから62年にリリースした「Twist And Shout」(パート・バーンズのカバー)。

64年にニュージャージーで彼ら自身のレーベル、T・ネックを設立。その頃、渡英前のジミ・ヘンドリックスが彼らのバックバンドに参加し、「Testify」などのレコーディングを残していたのは有名な話である。

T・ネックレーベルは成功せず、その後モータウンと契約、66年に「This Old Heart Of Mine(Is Weak For You)」でヒット。後続ヒットが出ないまま、68年にモータウンを去る。

T・ネックを復活させ、ブッダレーベルと販売契約して69年にリリースした「It’s Your Thing」が全米2位の大ヒット。これでようやく、アイズリー・ブラザーズの人気が安定するようになる。

以降ギターのアーニー、ベースのマーヴィン、キーボードのジャスパーらがあいついで参加、演奏するバンドとしてもパワー・アップしていく。

70年代は「Love The One You’re With」(スティーヴン・スティルスのカバー)「Pop That Thang」といったヒットを連発して、いわば彼らの快進撃の時代が到来する。本日取り上げた「That Lady」も、その波に乗って73年にリリース、大ヒットしたナンバーだ。

この曲はもともと、64年に「Who’s That Lady」のタイトルでUAレーベルよりリリースされたが、ヒットには至らなかったR&Bナンバー。これを70年代流にファンク・ロックにアレンジし再録音してリリースしたところ、3週連続で全米6位、R&Bチャートで2位と大ブレイクしたのだ。

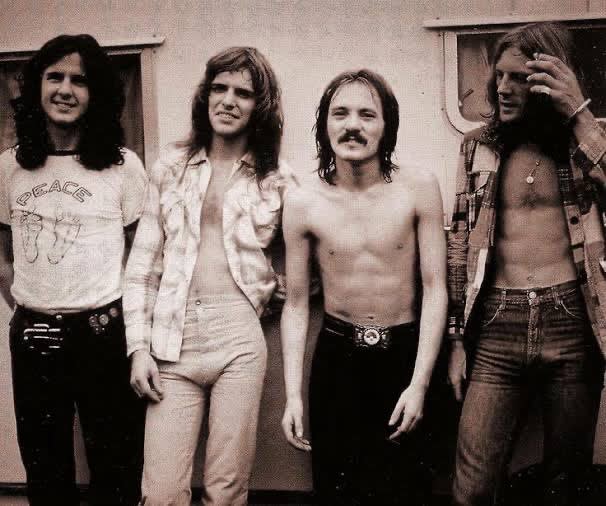

当時の人気番組「ソウル・トレイン」に出演した時の彼らのパフォーマンスを観ていただこう。ロナルドのファルセット・ボーカルをフィーチャーしたメロウなファンク・サウンドが実にカッコいいが、中でも目を引くのはストラトキャスターを弾く、アーニーの姿だろう。

ヘア・バンドをしたスタイル、そしてストラトのソフトなディストーション・トーンは、既にこの世を去っていた天才ギタリスト、ジミ・ヘンドリックスをモロに彷彿とさせる。別のソウル・トレインの回では、ジミヘンばりに歯で弾くシーンまであるぐらいだから、アーニー自身が意識していたのは100%間違いあるまい。

事実、アーニーは60年代に兄たちと共演している様子をじかに見たことで、ジミに大きな影響を受けていたそうである。

その鮮烈なジミヘン体験(まさに!)が、この一曲を新しく甦らせる原動力となったのである。

このアイズリー・ブラザーズの70年代ファンク・サウンドは、日本でも意外と信奉者が多い。その代表例は、やはり山下達郎だろう。彼の初期の作品群を聴けば、それは納得いただけるはず。

この曲を収めた73年のアルバム「3+3」も大ヒットとなり、最終的には200万枚以上を売り上げたという。

白人ロックのセンスを取り入れながらも、独自の黒いフィーリングを保持して、オール・アメリカンにアピールしたザ・アイズリー・ブラザーズ。70年の長きにわたって、第一線で活躍しているそのパワーは、やはり唯一無二のものだ。その音の洪水に、ぜひ溺れてみてくれ。