<続き>

綾羅木平野には多くの古墳が存在するようで、そこからの出土品が展示されている。

これらの展示品を見て、毎回感ずることであるが、現代のように工具が発達しておれば、これらの品々の加工になんら問題はないが、古墳時代において良くできたものだと感心する。

<続く>

<続き>

綾羅木平野には多くの古墳が存在するようで、そこからの出土品が展示されている。

これらの展示品を見て、毎回感ずることであるが、現代のように工具が発達しておれば、これらの品々の加工になんら問題はないが、古墳時代において良くできたものだと感心する。

<続く>

<続き>

今回は古墳時代の出土遺物を紹介する。

下関や、その周辺の古墳からも騎馬民族に関連した遺品が出土しているようだ。

<続く>

<続き>

今回は、博物館内にジオラマが想定復元されている、弥生時代の食料貯蔵穴を紹介する。

弥生時代の食料貯蔵穴は驚くにあたいしないが、紹介したような大規模の食料貯蔵穴は初見である。但し、地下であればネズミなどの害も想定されるが、何か対策があったと思われる。

<続く>

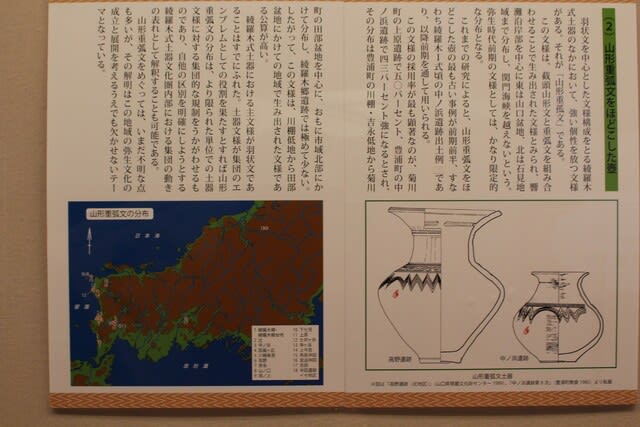

今回から下関市立考古博物館の展示品を紹介する。下関の古代と云えば、綾羅木遺跡である。先ずは綾羅木式土器から紹介する。

綾羅木遺跡は弥生時代前期(紀元前5世紀頃)からの遺跡である。そこは弥生時代中期まで継続して人々が暮しており、用いた土器の編年が行われている。その綾羅木式土器が、若狭までの日本海沿岸で出土しており、当時の中心が綾羅木にあったことを示している。

面白いのは、瀬戸内沿岸では伊予の1箇所のみであること。北部九州を含め、緩やかな日本海沿岸連合が形成されていたであろうか。

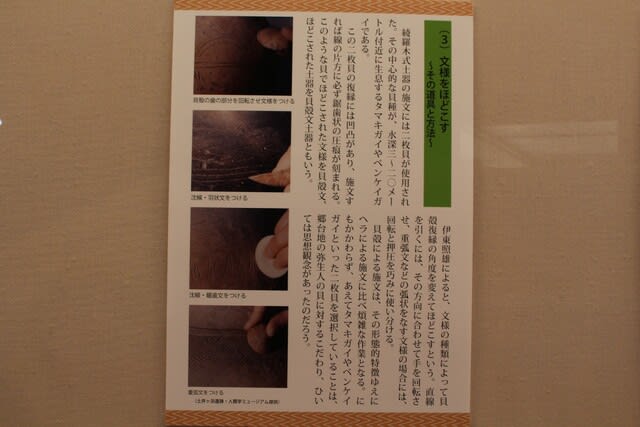

土器の文様つけにタマキガイを用いていたとのこと。以下、各様式ごとに紹介する。

<綾羅木Ⅰ式土器・弥生時代前期前半>

<綾羅木Ⅱ式土器・弥生時代前期中頃>

<綾羅木Ⅲ式A土器・弥生時代前期後半>

<綾羅木Ⅲ式B土器・弥生時代前期末~中期初頭>

<綾羅木Ⅳ式土器・弥生時代中期初頭~中期前半>

<続く>

<続き>

縄文時代には、既に果実酒が存在した。下の縄文土器はその酒を入れた容器と云われている。

縄文時代の様子が、年々明らかになってきているが、果実酒の存在も明らかになってきている。その果実酒は、コメ原料の酒に変化していく。

山口県立博物館の展示遺物は今回で終了し、次回から下関市立考古博物館の展示品を紹介する。

<了>