<続き>

<ウィアン・ブア陶磁>

●ウィアン・ブア陶磁の魚文

ウィアン・ブア陶磁に、はっきりと見られる模様は多くの場合、魚文である。単魚文の場合や双魚文の場合もあるし、数匹も描かれる場合もある。魚の文様を描く際、特に双魚文の場合は、頭と尻尾が交互になるように描かれる。中国の道教(陰陽道)の影響を受けたものだと云われている。

しかし、この見方はまだ明確ではないであろう。様々な論点から議論が必要である。バーンブアの陶工集団が、中国の道教思想やその考え方の影響を受けることが可能であるかどうか、という問いについてである。

当時の仏暦20-21世紀(西暦14世紀半ばー15世紀半ば)頃、タイの北部地域、またはランナー地域はスリランカ式仏教の影響下にあった。スリランカ式仏教はこの土地でますます発展し、有力者たちの支持を得た。

よってウィアン・ブアの魚文様について、ブア村の陶工集団が魚文を、中国やその他の地域の陶磁器や仏教由来の品々に、見かけることは可能であったはずだ。例えば魚文様のあるスコータイの盤を、更には仏足石(跡)に刻まれた双魚を、目にする機会はあっただろう。そして、その形式や文様を自分たちの盤に反映させた。このことは、陶磁器作りにおいては、昔も現在も普通のことである。お互い常に模倣しあう。

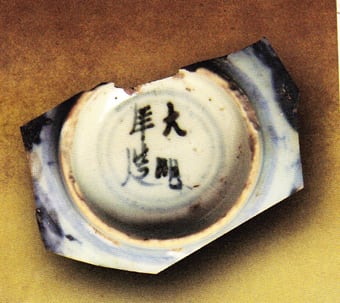

特に中国陶磁はよく模倣される。タイ国内も中国陶磁器からの文様の模倣はある。例えばスコータイの盤、ランナー地方の窯の盤など。元朝時代の盤からの魚文の模倣、明朝時代の青磁の麒麟文様の模倣などである。カロン窯群の陶工は、麒麟文を応用してカロンの盤に描き出した。

(写真の盤が明青花見返り麒麟文盤で、その麒麟を写したカロン鉄絵麒麟文皿と鉄絵麒麟文玉壺春瓶である)

(写真の盤が明青花見返り麒麟文盤で、その麒麟を写したカロン鉄絵麒麟文皿と鉄絵麒麟文玉壺春瓶である)

上記の理由から、ウィアン・ブアの魚文様は、道教視点と云う意味があるのではなく、芸術的な影響を受けたと考えたほうが良さそうだ。もっと踏み込めば仏教由来の仏足石双魚文、その根底には黄道十二宮の双魚宮があるのだが、その影響も考えられる。

盤類にある魚文様は双魚だけと決められているのではなく、2匹以上のもの、8匹も描かれたものもある。そして様々な形、様々な種類の魚文様がある。大部分はその土地の魚であり、日常生活で目にするものである。よって、陶工は文様を作るときに応用して用いた。魚文については、中国陶磁の影響だけでなく、他の地域の陶磁や品々からも、影響を受けたであろう。

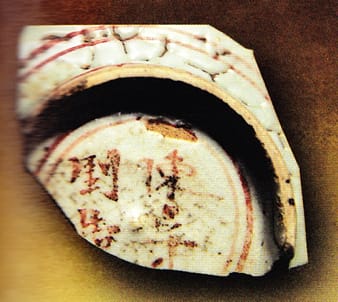

(青磁釉のかかった盤片。見込みに8匹の印花魚文様を見る。パヤオ県ムアン郡メーガー地区ウィアン・ブア窯群より出土)

(青磁釉のかかった盤片。見込みに8匹の印花魚文様を見る。パヤオ県ムアン郡メーガー地区ウィアン・ブア窯群より出土)

(上の盤片は印花三魚文でウィアン・ブア窯群のジャーマナス古窯址より出土した)

(上の盤片は印花三魚文でウィアン・ブア窯群のジャーマナス古窯址より出土した)

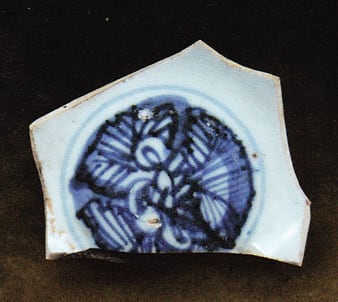

Kriengsak Chaidarung氏は、その著書「陶磁器・パヤオ」で、興味深い盤片を紹介しておられる。それは元時代の福建省同安窯⑩にて焼成された、青磁印花双魚文盤片だという。先ず写真を紹介したい。

写真の解像度が低く、印花魚文の詳細が分かりにくいが、腹側の鰭が2箇所ある。背側の鰭は残念ながら分かりにくい。パヤオの印花双魚文盤の魚文の特徴は、腹側の鰭が2箇所、背側の鰭が1箇所である。断定はできないが、なにやら示唆するものがありそうだ。

写真の解像度が低く、印花魚文の詳細が分かりにくいが、腹側の鰭が2箇所ある。背側の鰭は残念ながら分かりにくい。パヤオの印花双魚文盤の魚文の特徴は、腹側の鰭が2箇所、背側の鰭が1箇所である。断定はできないが、なにやら示唆するものがありそうだ。

このKriengsak Chaidarung氏の記述に、驚きを禁じ得ない。上の写真の説明文を何度も読み返す。下の棒線部分は、タオ・トンアン(窯・同安)と記され、同安窯産となる。

この印花双魚文盤片の説明書きを翻訳すると、青磁釉のかかった双魚文盤で、元時代の福建省同安窯にて焼成された。ウィアン・ブア窯群とチェンマイ県のサンカムペーン窯群で作られた皿と非常によく似ている・・・となる。

この印花双魚文盤片の説明書きを翻訳すると、青磁釉のかかった双魚文盤で、元時代の福建省同安窯にて焼成された。ウィアン・ブア窯群とチェンマイ県のサンカムペーン窯群で作られた皿と非常によく似ている・・・となる。

この盤片の出所はウィアン・ブア古窯址であろうか? いずれにしても、この盤片は大きな課題を突きつけている。それは従来の考察を覆すに値する資料を提供したことにある。従来、パヤオやサンカンペーンの印花双魚文は龍泉窯貼花双魚文の影響を指摘する識者が多く、バンコク大学付属東南アジア陶磁館も龍泉窯盤とサンカンペーン盤を対比して展示している。これについては、印花双魚文のオリジンに迫る、何事かを示すものであり別途考察する。

注釈

⑩当該ブロガーのつたない知識で同安窯と云えば、オリーブ・グリーンに発

色した、上手とは云えない一群を指し、その代表が珠光青磁であるが、写

真の盤片は翠色に発色し貫入をみる。このような陶磁が同安窯や同安窯系

に存在するのか?知識を持たない

<続く>

<ウィアン・ブア陶磁>

●ウィアン・ブア陶磁の魚文

ウィアン・ブア陶磁に、はっきりと見られる模様は多くの場合、魚文である。単魚文の場合や双魚文の場合もあるし、数匹も描かれる場合もある。魚の文様を描く際、特に双魚文の場合は、頭と尻尾が交互になるように描かれる。中国の道教(陰陽道)の影響を受けたものだと云われている。

しかし、この見方はまだ明確ではないであろう。様々な論点から議論が必要である。バーンブアの陶工集団が、中国の道教思想やその考え方の影響を受けることが可能であるかどうか、という問いについてである。

当時の仏暦20-21世紀(西暦14世紀半ばー15世紀半ば)頃、タイの北部地域、またはランナー地域はスリランカ式仏教の影響下にあった。スリランカ式仏教はこの土地でますます発展し、有力者たちの支持を得た。

よってウィアン・ブアの魚文様について、ブア村の陶工集団が魚文を、中国やその他の地域の陶磁器や仏教由来の品々に、見かけることは可能であったはずだ。例えば魚文様のあるスコータイの盤を、更には仏足石(跡)に刻まれた双魚を、目にする機会はあっただろう。そして、その形式や文様を自分たちの盤に反映させた。このことは、陶磁器作りにおいては、昔も現在も普通のことである。お互い常に模倣しあう。

特に中国陶磁はよく模倣される。タイ国内も中国陶磁器からの文様の模倣はある。例えばスコータイの盤、ランナー地方の窯の盤など。元朝時代の盤からの魚文の模倣、明朝時代の青磁の麒麟文様の模倣などである。カロン窯群の陶工は、麒麟文を応用してカロンの盤に描き出した。

上記の理由から、ウィアン・ブアの魚文様は、道教視点と云う意味があるのではなく、芸術的な影響を受けたと考えたほうが良さそうだ。もっと踏み込めば仏教由来の仏足石双魚文、その根底には黄道十二宮の双魚宮があるのだが、その影響も考えられる。

盤類にある魚文様は双魚だけと決められているのではなく、2匹以上のもの、8匹も描かれたものもある。そして様々な形、様々な種類の魚文様がある。大部分はその土地の魚であり、日常生活で目にするものである。よって、陶工は文様を作るときに応用して用いた。魚文については、中国陶磁の影響だけでなく、他の地域の陶磁や品々からも、影響を受けたであろう。

Kriengsak Chaidarung氏は、その著書「陶磁器・パヤオ」で、興味深い盤片を紹介しておられる。それは元時代の福建省同安窯⑩にて焼成された、青磁印花双魚文盤片だという。先ず写真を紹介したい。

このKriengsak Chaidarung氏の記述に、驚きを禁じ得ない。上の写真の説明文を何度も読み返す。下の棒線部分は、タオ・トンアン(窯・同安)と記され、同安窯産となる。

この盤片の出所はウィアン・ブア古窯址であろうか? いずれにしても、この盤片は大きな課題を突きつけている。それは従来の考察を覆すに値する資料を提供したことにある。従来、パヤオやサンカンペーンの印花双魚文は龍泉窯貼花双魚文の影響を指摘する識者が多く、バンコク大学付属東南アジア陶磁館も龍泉窯盤とサンカンペーン盤を対比して展示している。これについては、印花双魚文のオリジンに迫る、何事かを示すものであり別途考察する。

注釈

⑩当該ブロガーのつたない知識で同安窯と云えば、オリーブ・グリーンに発

色した、上手とは云えない一群を指し、その代表が珠光青磁であるが、写

真の盤片は翠色に発色し貫入をみる。このような陶磁が同安窯や同安窯系

に存在するのか?知識を持たない

<続く>