過去、Kaw Tar古窯址については記事にしてupdateした。下ビルマKaw Tar窯については、国立奈良文化財研究所と京都大学で共同調査された。その調査分析報告が杉山寛・佐藤由仁両氏の共同で英文論文が発表されている。当該ブロガーもミャンマー陶磁には関心がある。よってその論文の中味と、当該ブロガーの感じたことを紹介する。

長文ではあるが分割せず一挙掲載する。以下、文字の羅列であり、東南アジア古陶磁に興味のない方に読んでいただくのは時間の無駄であろう。数寄者にご覧いただければ幸いである。尚、本文中に例えば(図1)と表現しているが、これは英文レポに示された(図)を表している。それらを無断で転載するわけにいかず、その(図)は(PDF)ミャンマー南東部のキルン遺跡に関する考古学的研究とそのセアミクス:カウタールキルン遺跡の発掘調査 (researchgate.net)を御覧願いたい。

(1)下ミャンマー・モン州の新しい窯址調査の概要

ミャンマー南部のモン州を中心とした遺跡から出土した遺物(陶磁器)の詳細な分析と、ミャンマー南部に位置するKaw Tar遺跡(窯址)で行われた発掘調査について述べる。

Mawlamyaineの南15kmの位置にあるKaw Tar窯址。残念ながら窯自体は出土していないが【当該ブロガー注:後段では窯構造を特定したと記されている。窯自体が出土せず窯構造を特定できるのか・・・との疑問を感ずるが、窯の一部分は確認したと記されているので、それらの発掘の様子から判断したのであろう】、非常に多数の陶磁器や陶片が出土している。特に、多数の鉢や窯道具は特筆に値する。これらの遺物は、Kaw Tar窯がもっぱら碗や盤(皿)類の生産用であった可能性を示している。今回の調査は、Mawlamyaine南部に広く分布する青磁窯の製品の特徴を明らかにした。

過去の研究ではモン州に窯が存在した可能性が指摘されている(Myo and Rooney2001)が、実際に考古学的調査が行われたのはこれが初めてである。

ミャンマーの陶磁の研究は、1984年にミャンマーとタイの国境近くの山岳地域であるTak、 Mae Sotに埋葬地が発見されたことにより、20世紀末から急速に進んだものであり、その膨大な陶磁器の中から、特徴的な緑と白の陶磁器(錫鉛釉緑彩陶)がミャンマーで生産されていることが明らかになった。

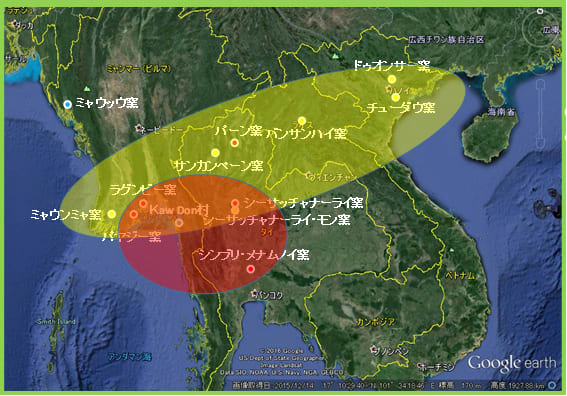

これによりミャンマーでは、陶磁器の産地である窯址が次々と発見されるようになった。特に、Myo Thant Tin、Don Hein、津田武徳氏の研究により、Lagumbeeでは青磁が大量生産されていたことが明らかになった。具体的にはPhayagyi, Twante, Pathein, Nga-Pu-Taw と Mrauk-U (図1)である。

最近の調査によるとモン州でも青磁が大量に生産されており、ミャンマー南部で大規模な青磁の生産が行われたことを裏付けた。

【窯址配置図を転用しても良いかとは考えるが、無断転用もできないので、下のGoogle Earthに窯址をプロットした。位置関係をご覧願いたい。】

(2)従来のミャンマーの窯場と陶磁研究

東南アジアの他の地域で生産された陶磁器と同様に、ミャンマーの陶磁器の研究は、最初は博物館のコレクションや骨董品として流通しているモノの研究が中心であった。

パガンの仏塔に多用されている緑色などの釉薬を施した装飾タイルや黒褐色の釉薬を施した大きなマルタバン壺は古くから知られている。

1970年代に多くの関連陶磁が発見され、日本の博物館や個人収集家のコレクションにも入ったことから、釉薬の科学的研究が進展した。一方で、特に銅緑色の装飾を施した不透明な白釉薬(錫鉛釉緑彩陶)に注目が集まり、それが実際の釉薬であるか否かの議論が行われた。

これらの陶磁器の焼成場所の研究は少し後に始まった。1990年、オーストラリアの研究者であるDon Heinは、東南アジアにおける陶磁器の窯址を発掘したことで知られており、ミャンマーではヤンゴン北部のLabumbyeeを発掘した[Don2008;図2]。

その後の考古学・博物館関係者により、現地でさらなる発掘調査が行われた。これらの先駆的な研究は、ヤンゴンの南西にあるTwanteの窯跡での発掘を刺激した。1999年Don HeinがTwanteの窯址を発掘、2002年に津田武徳氏はTwante系のPhayagyi窯を発掘・調査した[津田2002]。

この一連の窯跡調査の結果、ヤンゴン地域の陶磁器生産が青磁を中心に展開していたことが分かった。その後、金沢大学・佐々木達夫教授は、アラビア半島沿岸の発掘現場に広く分布するこれらのミャンマーの青磁を特定した[Sasaki,Nogami and Sasaki2004]。

佐々木教授は、1980年代後半に西アジア地域を広範囲に調査し青磁を発見した。教授はアラブ首長国連邦の港町Julfar(ジュルファール)の遺跡での発見を徹底的に分析し、青磁をタイプIとタイプIIに分け、タイプIがTwanteで発掘された遺物と似ていることを指摘した。アラビア半島の他の場所で、教授はミャンマー製の青磁の鉢と皿が14世紀後半から16世紀にかけてインド洋経由で大量に輸出されたと結論した[Sasaki2016]。

ミャンマーのTwanteなどの産地の青磁陶磁製品のかなりの部分が西アジアに出荷されていることを明らかにした佐々木教授の研究は、ミャンマーの陶磁研究に非常に意味のある進歩をもたらした。佐々木氏と津田氏のTwante青磁の研究によると、皿・鉢が主要な製品であった。それは大きさの割に重く、器体は丸く、底は厚く、高台は高めに成形され、その内側はかなり広く面取りされている[Sasaki2016]。

当該レポ報告者は、Twanteの窯址から陶磁片を発掘した(図3-4)。その特徴は、Kaw Tarの窯跡で作られた青磁とは明らかに異なる(図3-1-3)。ミャンマーからの陶磁器輸出は、ヤンゴン近郊の窯製品だけでなく、モン州の窯製品も含まれていた。

モン州の窯で作られた青磁の研究は初期段階にあり、モン州の青磁輸出は仮説にすぎないが、現在進行中の研究によってこの可能性が明らかにされるべきである。

(3)Mawlamyaine及びマルタバンとKaw Tar窯跡の位置

マルタバン(Muttama)はMawlamyaineの北の対岸に位置する。マルタバンではサルウィン川が北部から流れている。そのマルダバン湾に注ぐMawlamyaineでは南からはアタラン川、東からはジエイング川が流れている。これらの地勢は、Mawlamyaineとマルタバンが戦略的な地域を示している。北、東、南の川が合流し、港町マルタバンはマルダバン湾、アンダマン諸島を経由してインド洋へのアクセスを提供する位置にある。

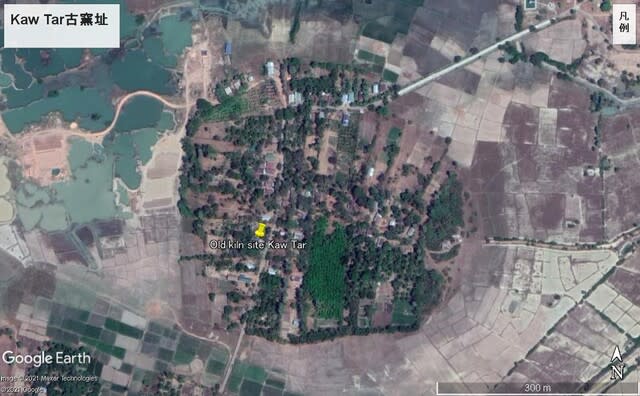

上記のKaw Tar窯址はモン州の首都Mawlamyaineの南約15kmに位置する。民家の敷地内に窯跡がある(図5)。【これも転用するわけにいかないので、下のGoogle Earthに示しておいた。】

墳丘の北と南に位置する2つの家は土地所有者のものである。丘の最高点は家の近くにあり、土地は南北にゆるやかに傾斜している。家に接している土地はひどく乱されている。西側のなだらかな墳丘の基部のカーブは、本来の輪郭を示すものと思われる。墳丘の東側の形は家屋と道路で完全に消滅しているが、東側には窯跡が確認できないため、墳丘の東西方向の広がりは道路で終わっていると考えられる。南北方向は西側の墳丘の基部から推定できる。墳丘の原形は直径約30メートルの粗い円と推定される。これらのことから、窯は土地の最高点から南北に延びていると考えられた。

まず、家の北の土地に東西に走るトレンチAを掘削した。トレンチAの北側の土地には大量の小石が産出し、その地域には灰の中間物または窯の産物の土捨場(物原)があると推定された。その地域でトレンチBが掘削された。トレンチAは焼成粘土の南北壁と思われる構造を露出していたので、トレンチCはトレンチAの北側に掘り、その壁の続きを追跡した。

(4)Tak、Mae Sotの墓地跡からの出土遺物

そこは1984年に発見され、大量の陶磁器や金属製品が出土した。残念なことに発見された遺物はほとんど盗まれ、墓地跡には存在せず市場に流通した。

Si-Satchanalai、Sukhothai、San Kamphaeng、Kalongおよび中国陶磁、Myanmar陶磁が豊富に見出されたことが知られている。ミャンマーの陶磁には、錫鉛釉緑彩陶磁が多数見つかっている。これらの陶磁器は、およそ14世紀から16世紀のものと考えられている。陶磁器、鉄製品、ビーズなどの製品や副葬品も多数見つかった[Shaw1987]。

Thanyakarn氏らは山岳地域の民族集団がこれほど大量の陶磁器を入手できた理由を論じているが、Tak、 Mae Sot地域は海洋通商の中心地であるマルタバンやMawlamyaineへのアクセスを提供する陸路の存在に大きく依存していたと考えられている。

すなわち、前述したMawlamyaineからKaw Don窯址地を経由してTak、Mae Sotに至るルートを指すとともに、前述したKaw Don窯址地付近を流れるジエイング川を利用することにより、陸路と河川路の双方を利用した輸送手段が有利になったと考えられる。・・・【興味をお持ちの方は当該ブロガーのココとココを参照願いたい】

(5)Tak、Mae SotとSukhothai

Tak、Mae Sotに埋葬地が発見されたことは、Tak、Mae SotからMawlamyaineとマルタバンへのルートの研究に拍車をかけた。このルートが実際に使用されたことを裏付ける記述(年代記)がスコータイにある。

Muang ChotからMawlamyaineまでの仏教巡礼を描いたもので、仏教徒がスコータイ王国からスリランカに向かうに際し、タノントンチャイ山脈を越えた。14世紀頃にはスコータイとモンは友好関係にあり、山地と港町(マルタバン、テナセリム、タボイ)はこの道で結ばれたと考えられている。中国の史料にも、調味料、牙、野生動物の皮、鉱物などが輸出されたことが記されている。14世紀から15世紀にかけてのスコータイ、アユタヤ、モンの友好関係は、インドの港湾都市との貿易を可能にしたと考えられている。

しかし、16世紀半ばにはビルマ・タウングー王朝が勢力を拡大し、アユタヤに進出した。これにより、アユタヤからモンへの交易が断たれた。アユタヤは難攻不落と言われていたが、1569年頃にバインナウン王がアユタヤを降伏させた。その征服により、王族や貴族だけでなく、タイのシーサチャナーライ窯やその他の窯で働いていた陶工たちもビルマに移された。つまり従来の歴史観では、ビルマの陶磁器製造技術がシーサッチャナーライから導入された。バインナウン王がアユタヤを征服後、シーサッチャナーライで陶磁器が生産されなくなったこともこの説を支持しているようである[Thanyakarn2012]。しかし、その論は反証されつつある。それはミャンマー内外の研究によるものであり、次のセクションでは、ミャンマーの青磁について見てみよう。

(6)Kaw Tar窯の構造

トレンチAの掘削開始時には、窯壁と思われる焼土の南北壁が露出していた。トレンチCはその壁が続いていることを確かめるために掘削した。

CトレンチはAトレンチからわずか1m離れたところだったが、壁が焼けた形跡はなく、窯壁ではないとの結論に至った。しかしCトレンチ中央部の窪みからは多くの遺物が回収されており、窪みや溝と解釈された。

C地点には窯が築窯されていなかったか、あるいは窯址が完全に削り取られていたかのどちらかである。乱れたマウンドの輪郭を調べてみると、南側にも焼けた土の層があった。窯の構造が南に広がっていた可能性がある。しかし、墳丘の侵食は南の方が北よりも激しく、南東の侵食が激しい部分に窯があった可能性が高い。

トレンチBエリアは、使用済みの管状支持体や他の窯積み道具、および関連する廃棄物を廃棄するために使用された。その後、レンガで作られた窯の構造が崩壊すると、このエリアは窯壁からレンガを廃棄するために使用され、窯レンガの地層が生成された。

この調査では窯の構造を特定したが、窯はレンガと粘土で作られていたことがわかる。盛り上がった残存部の大きさから見ると、典型的なTwanteよりも規模が小さかったと考えられる。

【当該レポでは、窯の構造を特定したとあるが、それが何なのか記載されていない。前後の文脈よりクロスドラフトキルン(横焔式単室窯)であろうが、それが地上式か地下式か、はたまた半地下式かとの言及はない。】

(7)碗

器の種類によって3種類に分けられる。まず、器体の外側面に装飾があるものとないものに分けられる。外側面に切込装飾を施した鉢に関しては、ほぼ同じ年代の中国の青磁の鉢に見られるハスの花びらの装飾を模倣しているようだ。

A型の茶碗は、装飾に注意を払っており(図12)、刃のような道具を使って上下のくぼみを一対ずつ切り、真ん中に浮き彫りの線を残し、ハスの花弁モチーフの模様を表現している。B型の茶碗は(図13)、簡素化した装飾をしているが、装飾は単に縦のくぼみの列で構成されている。

碗の直径に基づいて、大(約17cm)、中(約16cm)、小(約15cm)に分類することができ、形状的には、大きな碗は器体の中央部で内側に強く湾曲し、深い碗の形をしている(図12-4、6)が、多くの中形器では浅い鉢のように外側に開いている(図12-2、3)。

すべての碗は細粒の灰白色粘土で作られており、薄い緑色の灰釉薬が塗られている。装飾されていない碗(図14)には2つのタイプがある。1つは碗の形で、もう1つは側面が広く反転している浅い鉢の形である。この鉢の形は、外側面に装飾が施された鉢とは異なり、口縁が外側に曲がらない点が異なっている。

いくつかの「装飾されていない」碗の外側面には多数の垂直線が描かれているが、その線は浅く切れており不明瞭であるため、これらの碗は装飾されていないカテゴリーに分類される。

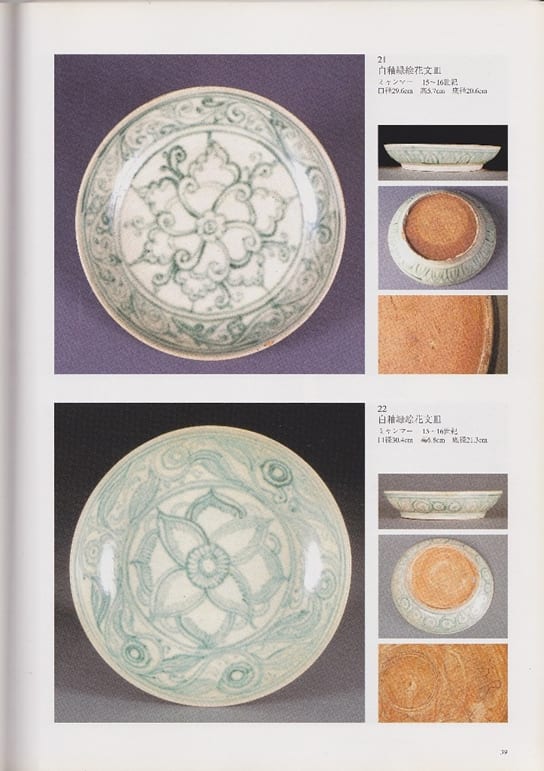

(8)盤

Kaw Tar窯の主要な焼成物として、明らかに碗が最も数が多いが、その数は少ないものの、ある程度の数の盤も焼成された。

小さなもの(口径約25cm)(図15-1)と大きなもの(口径約30cm)がある(図15-2、3)。

すべての盤に厚い光沢があり、典型的には貫入が入り、高台の縁にまで達している。最大の盤は直径32cmで、外側面には碗のように垂直線の装飾(鎬)が見られ、大径の盤は内側面(カベット)全体に切り込みのある装飾が見られる。口縁の内側にはジグザグの線が切られているが、器体部では縦線の間にハッチング(格子文)が入っている。見込みには星型のモチーフがある。このモチーフはKaw Tarの盤の特徴であり、タイの青磁盤の装飾と比較する必要がある。

【上掲写真はバンコク大学付属東南アジア陶磁館のシーサッチャナーライ青磁盤である。カベットの櫛歯格子文とよく似た格子文がKaw Tar窯の盤に見られると云う。詳細は図ー15をご覧願いたい。】

【上掲写真は、Twante(トワンテ)運河土手より出土したトワンテ窯の青磁盤で、見込みには七芒星文ないしは日輪文が刻まれている。お二方の論文には、星型のモチーフとあるが写真なり図が掲載されていないので、星文か日輪文なのか判断できない。Kaw Tar窯独自文様とすれば、一度目にしたいものだ。】

(9)窯道具

3種類の窯道具が確認されている(図16)。碗には2種類の管状の支え【以下、焼台と表記】と3箇所の先が尖った輪状の支え【重ね焼き用の間隔具のことで以下、間隔具と表記】が用いられた。

焼台は、長さが約26cmまたは11cmの2つのサイズに分けることができる(図16-4)が、用途は同じである。各焼台の下部の側面は、熱への暴露が減少していることから窯床の1~2cmの深さまで入れて安定させていたであろう。これらの焼台の多くの外側表面は、暗褐色に焼き付けられ、多くの場合、色の区別は炎に面した側とそれから離れた側の境界がはっきりしていた。

今回の発掘調査は、焼台が大量に存在することを明らかにした。このタイプの細い管状の焼台は安定性に欠けていたので、その上に多くの焼成物を重ねることはできなかっただろう。おそらくこれらの焼台の焼成物は、重ね焼き用の間隔具を介して、わずか数個の品々しか存在しておらず、焼成効率向上の為に窯床上の焼台を密集した配置によっていたと見られ、それが特徴であった。

間隔具について触れられている。表現は3つのとがった環とある。それは、下側に3つのとがった突起をもつ、丸い粘土の環として形成されている(図16-1)。それらは、焼成した際に見込みと盤底(高台底)に融着しているものもあり、その使われ方がはっきりしている。

しかしながら、焼台と比較して、これらの間隔具の数は遥かに少なく、焼台と間隔具の使い方が、どのようであったかについての多くの側面は不明なままである。盤は上端に皿状の受け部をもつ特殊な焼台で焼かれたと考えられており、その多くが見つかっている(図16-3)。

(10)高台底の窯印

図17および図18は、碗の高台底の窯印を示す。Kaw Tar陶磁の特徴の一つは高台底の種々のタイプの窯印である。図17、1-4に単純なモチーフを示す。5-6は、葉脈のようなデザイン。7-8は2本の切り込み線の間に半円形のデザインを示している。図18、9-10は切込円と垂直線を示し、11-12はXと1本の垂直線を示す。13-14は格子を示し、15-16は垂直線を示す。上記の各タイプのから、2つから5つの群が識別できる。

さらに、いくつかの特徴的で複雑な窯印も存在する。図18-19は、小さな円の両側に曲がった山のプロファイルを示唆する曲がった線を示している。18は1本の水平線と4本の垂直線を示し、19はアラビア数字「33」として読むことができるが真の意味ははっきりしない。3本の平行線と2本の円があるのは16だけである。幅の広い刃具を用いて窯印を表したものもある。これらの窯印は、焼成物と窯址研究の進展に伴い、意味と機能が明らかになると考えられる。

(11)Kaw Tar窯址の表面採取遺物調査

Kaw Tar窯址で実施された発掘調査の一環として、隣接する南の住宅地から表面採取された遺物は以下の通りである。

その結果、焼成室付近の窯の一部を構成していると考えられる円弧状の煉瓦の集合体の跡が発見された。しかし、近年の調査では窯自体の主要部分が発見されていないことから、西北方向に築造された可能性がある。

南に隣接する大部分が破壊され、宅地化された。ここの発掘調査では、これまでの発掘調査で出土した青磁の盤が多数出土したが、赤褐色の素焼きの鉢が2つ出土している(図19)。

その1つは直径18.9cm、高さ5.7cmの鉢、2つ目は直径16.6cmcm、高さ4.7cmの鉢。どちらも緻密な粘土で作られていて、薄く丁寧な作りになっている。

器体は,凸縁に向かって上昇するにつれ、わずかに内側に湾曲する。1つは、端が厚くなってビーズ状になっており、高台は高めである。素焼きであり、表面は均一に赤褐色に焼かれている。素焼きの品は初見である。

(12)調査結果まとめ

ミャンマーの窯跡発掘の歴史の中で、モン州で最初に窯址を研究したものであり、今後の大きな転換点となる。

モン州はマルタバン港を擁し、東のカレン州でタイ国境に接している。現在この地域では、有名な錫鉛緑彩陶磁が生産されていたことが注目されている。

今回の発掘調査では、黒釉または錫鉛釉薬による白色の焼物は発見されなかったが、高品質の青磁の産地を特定する上で重要であった。

焼かれたのは青磁であり、ヤンゴン周辺の窯と似ている。それにもかかわらず、製品はヤンゴン地域の製品とはかなり異なっており、碗の縁は端反りになっていて、外側面は鎬状に刻み込まれている。見込みに花のモチーフがついている盤もある。全体的には、ヤンゴン地域の窯が大規模に生産されていたのに対し、この窯はより高品質の製品を生産していたようである。【これは発掘された完形や陶片の写真が少なく、高品質であるかどうか判断しにくい。今後それらが明らかになるように望みたい。】

今回発掘では詳細な窯構造を明らかにすることはできなかったが、Kaw Tar 窯址の北約6kmのKyaung・Thit修道院内の窯址を中心に窯群がある。

1つの窯の断面が道路の端に露出しており、窯の構造を大まかに理解することができる(図20)。通気口部分は隣の家の庭の区画内に埋められており、道路に面した部分は昇焔壁の端が、道路に接している燃焼室であろう。窯はレンガで作られているようで、昇焔壁の幅は3.5mである。

また、昇焔壁から燃焼室の煙の排出口推定位置までの距離は3mである。

これらの測定値は,ヤンゴン付近の典型的な窯よりもかなり小さいことを示している。

本研究の対象となったKaw Tarの窯構造は不明であるが、青磁の器を生産している。焼成手順は多数の焼台を使用したが、多数の焼台と比較して少量の重ね焼き用間隔具は、どのくらいの頻度で積み重ねられたかという問題を残している。モン州での窯跡発掘は初めてである。

隣接するカレン州とその周辺地域の遺跡の発掘だけでなく、遺物の分析を進めることで、タイとの関係や東西陸路の役割などの重要な情報が明らかになるであろう。

(13)Kaw Tar青磁の比較研究:Kaw Don窯跡地の表面収蔵品調査

つい最近、別の窯址が新たに発見された。それはKaw Don窯址である。

このサイトはMawlamyaineの東に位置し、Mawlamyaine の郷土史家U Chan Thar氏率いるグループによって発見された。2015年には、Don Heinも訪れ、自分の目で現場を観察した。

ここでは、錫鉛釉緑彩陶磁も発掘されており、この地域で錫鉛釉緑彩陶が作られた可能性を指摘している。Kaw Don窯址のさらに東には、現在のミャンマーとタイの国境がある。そこの山岳地域は、以前に大きな発見がなされたTak、Mae Sot地域に相当する。

MawlamyaineとマルタバンにおけるKaw Don窯址と、その他の窯址の調査は、Tak、Mae Sotで多数発見された錫鉛釉緑彩陶の産地を研究する上で非常に重要である。

図21は、盤形状を再現するのに使用できる断片を示している。これらの遺物の中で、図21―1はカセで覆われているが、残りは青磁である。青磁は、粗く濃い茶色の胎土で作られ、釉薬が厚く塗られている。口縁は縁があるものと、縁が碗のように凹んでいるものがある。図21―1は、図ほどはっきりした輪花縁ではない。盤の破片には、刻文が施されている。

(14)ミャンマーとタイの青磁生産技術の比較

ミャンマー青磁と関連して、タイ北西部の主要な窯跡は、Si SatchanalaiとSukhothaiの窯址である。便宜上、それらをSi Satchanalai、Kaw TarおよびTwanteの各窯サイトと呼ぶものとする。

いずれもレンガと粘土を用いたクロスドラフトキルン(横焔式単室窯)である。

Si Satchanalai窯で生産された青磁製品は多様であり、碗、皿、盤、瓶、壺、動物や人間の姿をテーマにした表意的なアイテムなどが含まれていた。茶色の瓶もまた特殊であった。Kaw Tar窯は、もっぱら青磁碗が焼成され、少ないが盤も確認されている。Twante窯は、主に器が生産されていた。

陶磁器焼成用の窯道具については、3つの窯とも円筒焼成台が用いられた。また、3つの窯に共通して重ね焼き用の間隔具が使用されていたが、突起の数に違いがある。Si Satchanalaiでは、ほとんどの円板に5-6箇所の突起がついていたが、Kaw TarとTwanteやミャンマーの他の地域で発見されたものはほとんど3本の突起であった。

上記地域の窯の構造や製品については、より詳細な研究が必要なことは明らかであるが、それらが極めて類似していることは明らかである。

例えば、タイ東部で生産されているクメール陶磁は、焼成時に焼成具類を一切使用せず、窯壁にレンガをほとんど使用していない。

なぜタイとミャンマーの青磁窯が多くの類似点を共有しているかを理解するには、おそらく陶磁製造技術の伝播経路を考慮する必要がある。これについては、HeinやMyoらによって様々な説が提示されている。

いずれにしても、青磁の生産が16世紀にタイから捕虜となった陶工がミャンマーにやってきたことから始まると伝統的に考えられていた。しかし、技術が伝達された経路を明らかにするには、さらなる研究が必要である。

陶磁器製造の詳細、SukhothaiやSi-Satchanalaiの窯址、Mawlamyaine/Martabanの窯址、例えばKaw DonやKaw Tarの窯址、Twanteなどの技術は、より詳細に追求する必要がある。

(15)Mawlamyaine周辺の窯跡との関係:輸出されたミャンマーの青磁

1980年代後半以降のミャンマーの窯址調査の進展が転機となった。すなわち、ミャンマー国外で発掘された216点の未確認陶磁器の中からミャンマー陶磁器が発見されるようになった。

1990年代にミャンマーの青磁が西アジアの遺跡から大量に発見された[Sasaki1993]。例えば、Julfar遺跡の発掘では、15世紀前半の層からミャンマーの青磁が出土し、沈没船からもミャンマーの陶磁器が大量に出土した。

Pandanan、Lena Shoal、Santa Cruzなどの難破船の現場は、ミャンマーの青磁が海路を通じて広く流通していることを証明した。例えば、1460年から1487年にかけてのPandananの難破船では、確認された最古のミャンマーの青磁とされる大きな青磁が発見された。

1490年のLena Shoalの難破船は、15世紀後半の中国の青磁、白磁、青磁と共に、ミャンマーで作られたと思われる100以上の青磁を引き揚げた。

同様に、1510年のサンタクルーズの難破船は、Sangkalokで作られた青磁、明の青磁と白磁、そしてミャンマーの青磁の皿と瓶を引き揚げた[ブラウン2009]。

上記の難破船や西アジア地域から発見されたミャンマーの青磁の生産は、遅くとも15世紀後半まで遡ることができる。これは、16世紀後半にバインナウン王がアユタヤに侵攻したことに関連する従来の説よりも1世紀前のことである。

従来の説では、タイで発達した青磁の生産技術が16世紀にミャンマーに伝播したとされていたが、残念ながら上記の理由によりこの説は否定されている。

(16)マルタバン

最近の研究の進展により、ミャンマー・デルタ地域における多数の青磁窯址の広範な分布が明らかになってきた。

これらには、エーヤワディ川流域のMyaung-Mya、Pathein、Nga-Pu-Taw、Twanteの各窯址地、バゴー(ペグ―)近郊のLagumbeeの各窯址が含まれる。

Mawlamyaineとマルタバン周辺のKaw TarとKaw Donの窯址。これらの地域で生産された青磁は西アジアを中心に海外への輸出が盛んであった。最近の研究で詳細に検討されたKaw Tar窯址は碗の生産を主な製品としていた。

Kaw Donの窯址は、Tak、Mae Sotへの主要道路とジエイング(Gyaing)川の近くにあった。このルートは、Mawlamyaineとマルタバンの港町を結ぶために古代から使われており、タイ北部と中部から仏教徒がスリランカに向かうだけでなく、様々な物資を港から内陸部に輸送することも目的としていた。この道は、Tak、Mae Sot地域の埋葬地から中国の陶磁器が豊富に発見されるのに大いに役立ったと考えられている。

Martabanという名前はMartaban Jar(マルタバン壺)、あるいはミャンマーで独自に生産された褐色系の壺・甕類を連想させるかもしれないが、Martaban Jar(マルタバン壺)という名前は明らかにMartaban港からきている。しかし、昔はMuttama(モッタマ)と呼ばれていた。7世紀から8世紀にさかのぼる碑文もこの都市をMuttamaと呼んでいた。では、いつ頃からマルタバンと呼ばれるようになったのであろうか。最も古い記録の一つは、14世紀半ばにイブン・バットゥータによって書かれた旅行記[Borell2014]である。

イブン・バットゥータは直接マルタバンを訪れたのではなくTawalisiと呼ばれる寄港地で聞いた話を次のように書いている。「4つの甕は食べ物で満たされている。それらはジンジャー、コショウ、シトラスフルーツ、マンゴーなど、海の旅のために塩漬けにしたものだ。」

バルボサによれば、「マルタバンの町は、非常に大きくてごつごつした、陶磁器を大量に生産している。それは褐色の釉薬で覆われており、ムーア人に非常に高く評価されている。ムーア人はこの地域から品物を持ち出し、大量のベンゾイン(安息香)を貯蔵している” [Barbosa, 2/157-59; Hobson- Jobdon, 559-60; Hall, K/R, 204]. これらは、14世紀から15世紀頃にかけて、すでにマルタバンからマルタバン壺が輸出されていた可能性を示唆する記録である。

(17)マルタバンと青磁

マルタバンから褐釉壺のみならず青磁が輸出されていたとの説が存在する。【それ対し論文執筆者は、以下の考察をおこなっている。】それによると、

可能性としてMartabanから実際に青磁を輸出したかもしれない。Tak、 Mae Sot経由でSukhothaiとSi SatchanalaiからMartabanに運ばれたであろう。もう一つの可能性は、西アジアではタイと中国の青磁をまとめてMartabanと呼んだ可能性があることである。

しかし、今日の研究の進歩は、Kaw TarやKaw DonのようなMartaban周辺からの青磁陶磁器がアラブ諸国に輸出された可能性をより明白にした。いずれにしても、SukhothaiとSi Satchanalaiの青磁や、タイ北部の青磁を詳細に比較分析する必要がある。

また、マルタバン港周辺地域の調査も必要である。マルタバンと近郊の青磁窯址、Tak Mae Sot、スコータイ、シーサッチャナーライを結ぶ道。課題は多く存在するが、これらの地域とそれらを結ぶ経路を研究することにより、ミャンマーの青磁だけでなくタイの青磁の研究に寄与するために、今後も継続的な調査を行う。

【以上が、杉山寛氏・佐藤由仁女史の共同英文論文の中味である。ここで両氏は、青磁の生産が16世紀にタイから捕虜となった陶工がミャンマーにやってきたことから始まると伝統的に考えられていた。しかし、技術が伝達された経路を明らかにするには、さらなる研究が必要であるとして、更に次のように続く。“ミャンマーの青磁の生産は、遅くとも15世紀後半まで遡ることができる。これは、16世紀後半にバインナウン王がアユタヤに侵攻したことに関連する従来の説よりも1世紀前のことである。従来の説では、タイで発達した青磁の生産技術が16世紀にミャンマーに伝播したとされていたが、残念ながら上記の理由によりこの説は否定されている。“ これは思うに一面的な見方で当を得ていないであろう。中部タイはアンコールに支配された歴史をもち、クメールやクイ族の影響を受けた文化を持つが、モン(Mon)族の故地でもある。そうであるかどうかの確証はないが、彼の地に多い楕円形横焔式地上窯は、クメール系統に多い長方形横焔式地上窯と、北タイに多い楕円形横焔式地下・半地下窯の折衷形をなしている。しかも、シーサッチャナーライの最下層はモン窯(13世紀初め)で、これは楕円形横焔式地下窯である。モン族が長らく製陶に携わってきた証であろう。

(上の写真はバンコク大学付属東南アジア陶磁館展示のモン(MON)陶で、シーサッチャナーライ・コーノーイ窯の最下層の窯で焼成されたものである。モン族はKaw Tar窯に先立つコーノーイ窯で青磁を焼成していた。)

そのアンコール帝国の西進圧力で、多くのモン族が下ビルマへ移動した事実。それはバイナウン王云々以前の13世紀のことである。そのモン族は、お二方が述べるTak、Mae Sotからモン(MON)州のマルタバンへの交易ルートで往来していたのであり、タイにおける青磁製陶技術は伝播していたと考えられる。そのような直接的関係のみならず、お二方が記すように、シーサッチャナーライ青磁が交易により、当該地にもたらされていた。報告書にあるようにKaw Tar窯址から出土したとされる青磁盤やその陶片から復元した盤形が、なぜもシーサッチャナーライ青磁盤に似ているのか?・・・シーサッチャナーライの影響を受けずKaw Tar窯で独自に発生したとするなら、碗・盤形や文様の前身がモン州やヤンゴン近郊でその祖型が存在するのかとの疑問があるが、それらしきものは現認されていない。お二方の論述には無理がありそうだ。やはりシーサッチャナーライの影響抜きには語れないと考える。いずれにしてもKaw Tar窯址周辺に未発掘窯が存在しているようだ。若き研究者により、更に明らかになることを望んでいる。】

ここまで長文の内容を御覧頂きありがとうございました。Kaw Tar窯焼成の陶磁器の内容が明らかになり、その写真が紹介されることを祈念して終りにする。

<了>